- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(5) 資産運用関係収支の推移

日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(5) 資産運用関係収支の推移

保険研究部 主任研究員 年金総合リサーチセンター・気候変動リサーチセンター兼任 安井 義浩

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

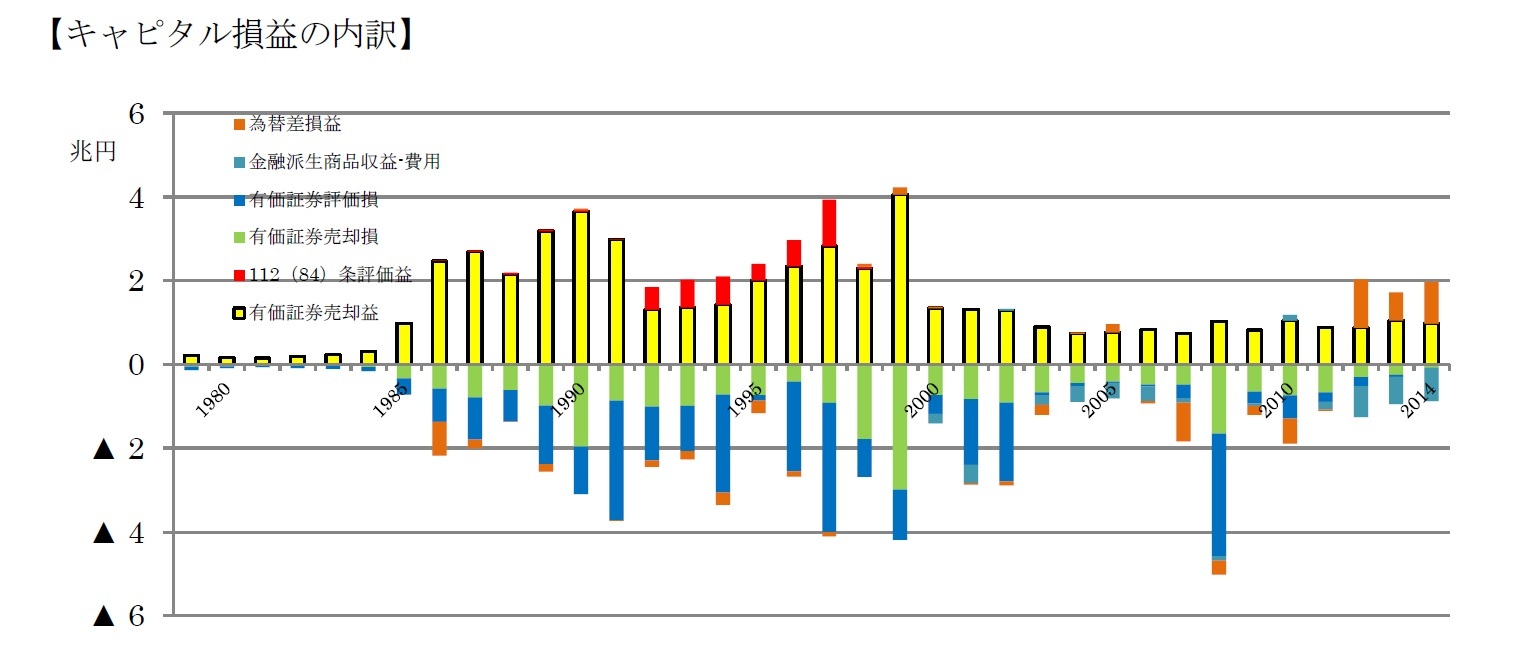

2――キャピタル収支の推移

3――その他の特徴的な状況~不良債権と不動産

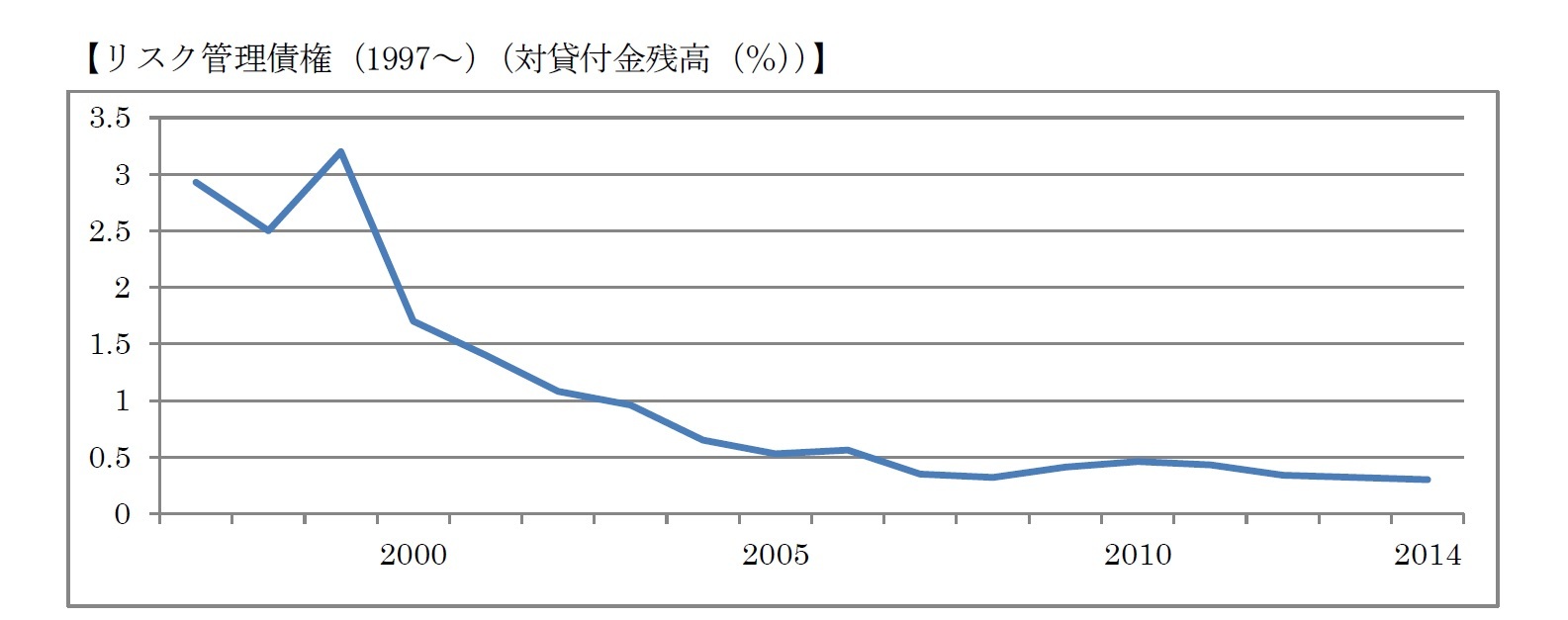

1980年代までは、不動産価格が右肩上がりであることを前提に、不動産を担保として貸付を行なうことは、普通の話だったのだが、その後、不動産価格が下落し、担保としての価値がなくなった。そして貸し金が返済できなくなった。特に、いわゆる住専問題発覚(1995)以来、こうした実態が明るみにでて、銀行や保険会社などに対し、どのくらいの不良債権があるのか、どう処理しているのかという問題が注目された。不良債権の開示としてよく使われているのが、「リスク管理債権」である。これは、貸付金の返済状況に応じて、「貸出条件緩和債権」「3ヶ月以上延滞債権」「延滞債権」「破綻先債権」を集めたものである。

つまりこの見方では、「貸付金のうち、返済状況になんらかの問題があるものはどのくらいあるか」をみることになる。生命保険会社計では下のグラフのような状況である。最大で3%をこえる時期もあったが、次第に減って現在では0.5%以下になっている。

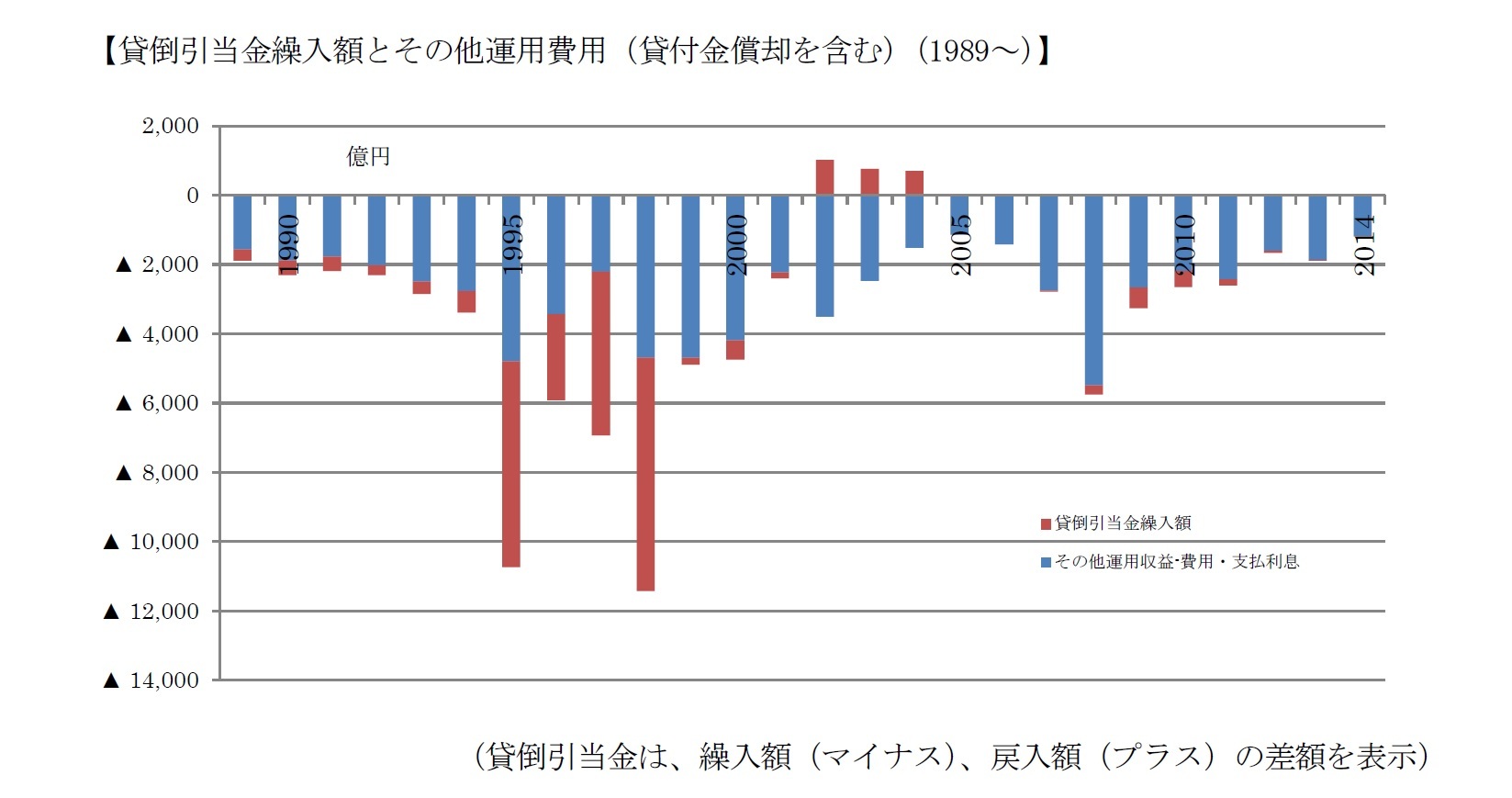

また、実際に貸付先が倒産してもはや回収不能となった場合等には、貸付金はもはや資産とみなさず(=貸借対照表にも載せず)、「貸付金償却」という損失となる。

一般には、突然企業が倒産することはめったにないし、担保・保証の有無もからんで、貸付金の回収額や時期、その表示方法は非常に複雑なものとなり、この2科目だけ単純に足し算すれば不良債権処理金額になるわけでもないが、当時の雰囲気は表していると思われる。

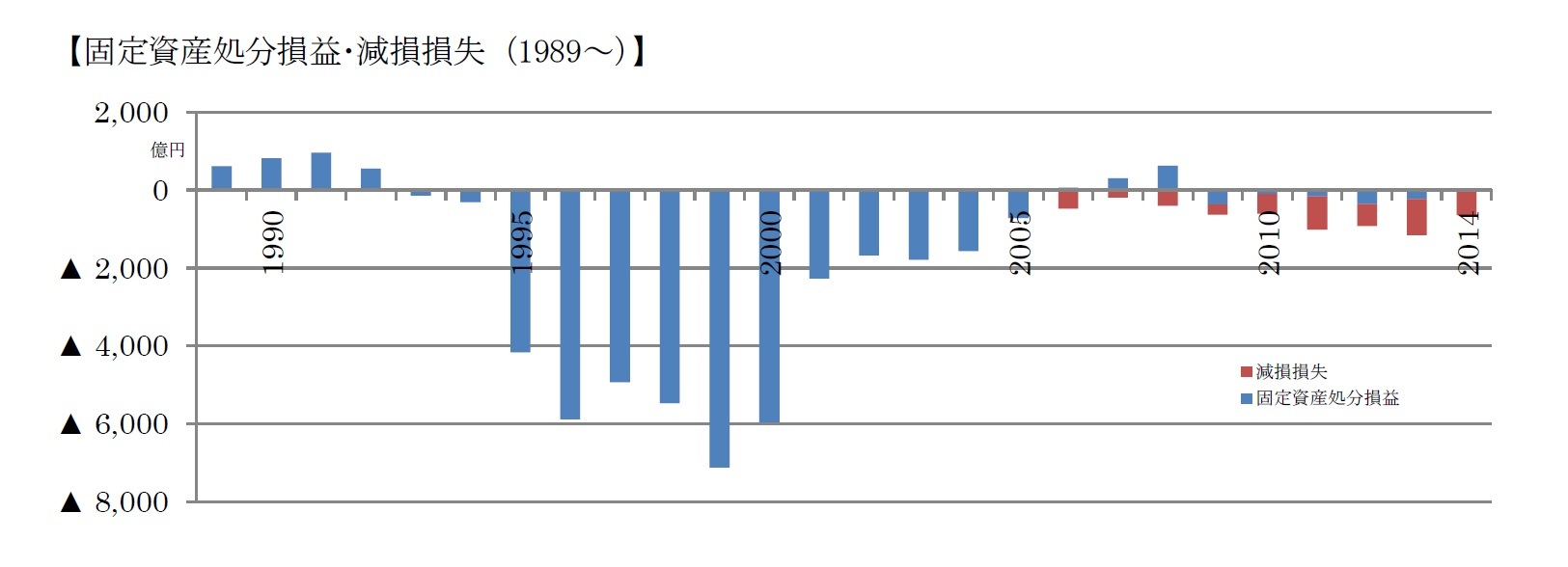

そもそも不良債権問題のきっかけとなった(?)、不動産価格の下落に関しての損失等について、現在でいう「固定資産処分損・益」(これらは今でも特別利益・損失である。)の推移でみてみる。

また、2005年度から減損会計が導入され、「減損損失」という、いわば「不動産の評価損」が(売却せずとも)立てられることとなった。

不動産関係のこうした損失は、新規に参入した外資系・損保系の会社にはあまり関わりのないことで、従来より存在する国内大手社が、過去から不動産投資を積極的に行なっていたことから、価格下落の影響を受けたものである。減損会計が導入される以前にも、有価証券同様、不動産の含み損益が、例えばソルベンシーマージン比率の計算など、健全性評価に影響していた事情もあり、含み損を抱える不動産は早めに売却して損失を出したということであろう。1

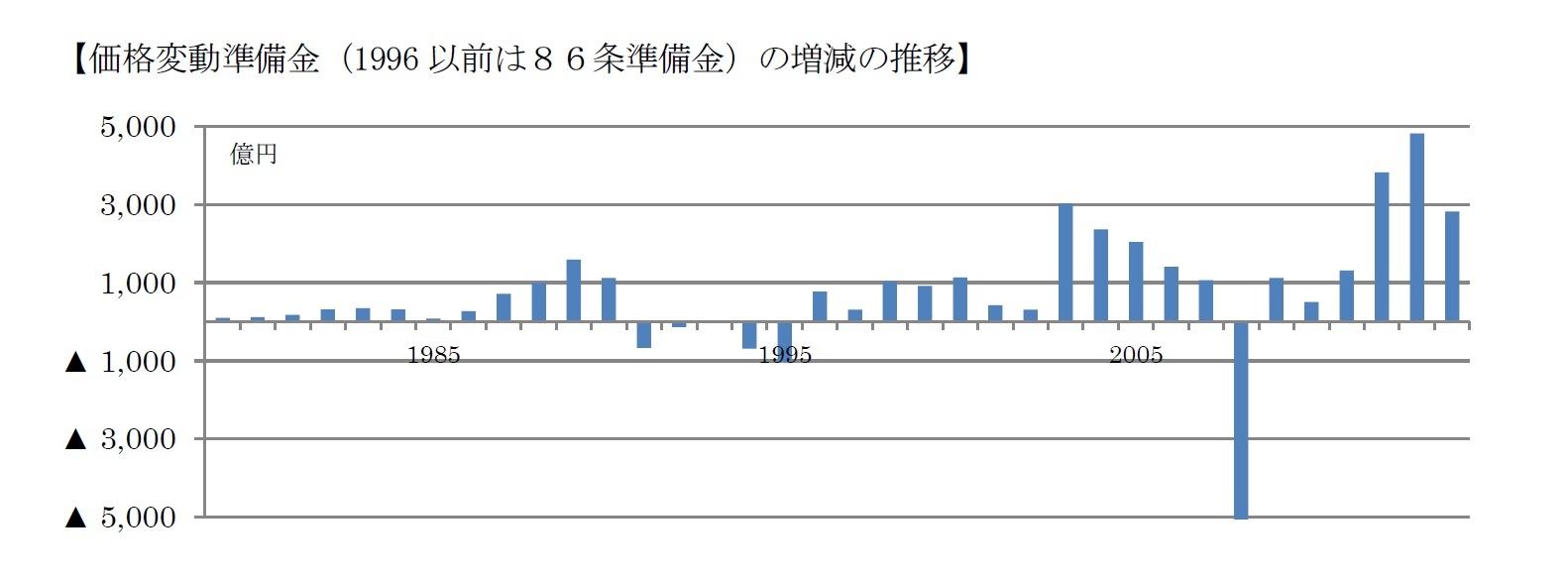

以上、資産運用関係の収支を見てきた。特に1995~2000年あたりは、株価や不動産価格の下落、不良債権の増加とその処理などに追われ、生命保険業界も苦しい状況を経験してきた。しかし、だからこそ各種リスク管理が発展し、契約者の関心も高まってディスクロージャーも充実してきて、そうした分野については、ある意味、「鍛えられてきた」ともいえる。今後も、株式や不動産の価格変動は避けられないものとしても、対応力は高まってきたことだろう。また、各種準備金など、いざというときの財源準備も、各社において計画的に行なわれていると思われる。(これについては、次回以降触れる予定である。)

ただ、金利の状況については、一貫して低下し続け、ついには10年国債利回りがマイナスにまでなってきた。こうした中では、利息配当金の安定的な確保が、さらに難しい状況となっている。保険商品の予定利率の設定など、ALM的な側面もからんで、なお鍛えられていくことになる、のだろうか。

1 全体を通して、文中のグラフは、インシュアランス生命保険統計号(各年度版)(保険研究所)に基づくものである。グラフ化は筆者。なお、破綻や合併がある年度などにおいて、一部データに不明点や不整合がある箇所もある。

また資産運用については、会計ルールの変更が何度かあり、必ずしも継続性がない項目もあるが、業界全体の長期のトレンドは表していると筆者が判断して、特に修正や注釈をしていない。この点ご容赦頂きたい。

(2016年03月08日「基礎研レター」)

03-3512-1833

- 【職歴】

1987年 日本生命保険相互会社入社

・主計部、財務企画部、調査部、ニッセイ同和損害保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)(2007年‐2010年)を経て

2012年 ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

・日本証券アナリスト協会 検定会員

安井 義浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など | 安井 義浩 | 基礎研レター |

| 2025/10/07 | 保険会社の再建・破綻処理における実務基準の市中協議(欧州)-欧州保険協会からの意見 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/03 | 長期再保険事業のストレステスト(バミューダ)-バミューダ金融当局の評価結果の公表 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/05 | 保険会社のAIに関するガバナンス(欧州)-EIOPAから各国監督当局への意見の公表 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(5) 資産運用関係収支の推移】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(5) 資産運用関係収支の推移のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!