- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 環境経営・CSR >

- 2050年のCO2削減目標をコミットした企業-「低炭素杯2016」の『ベスト長期目標賞』受賞企業が決定

2016年01月29日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2――業種特性を反映する “2050年脱カーボン戦略”

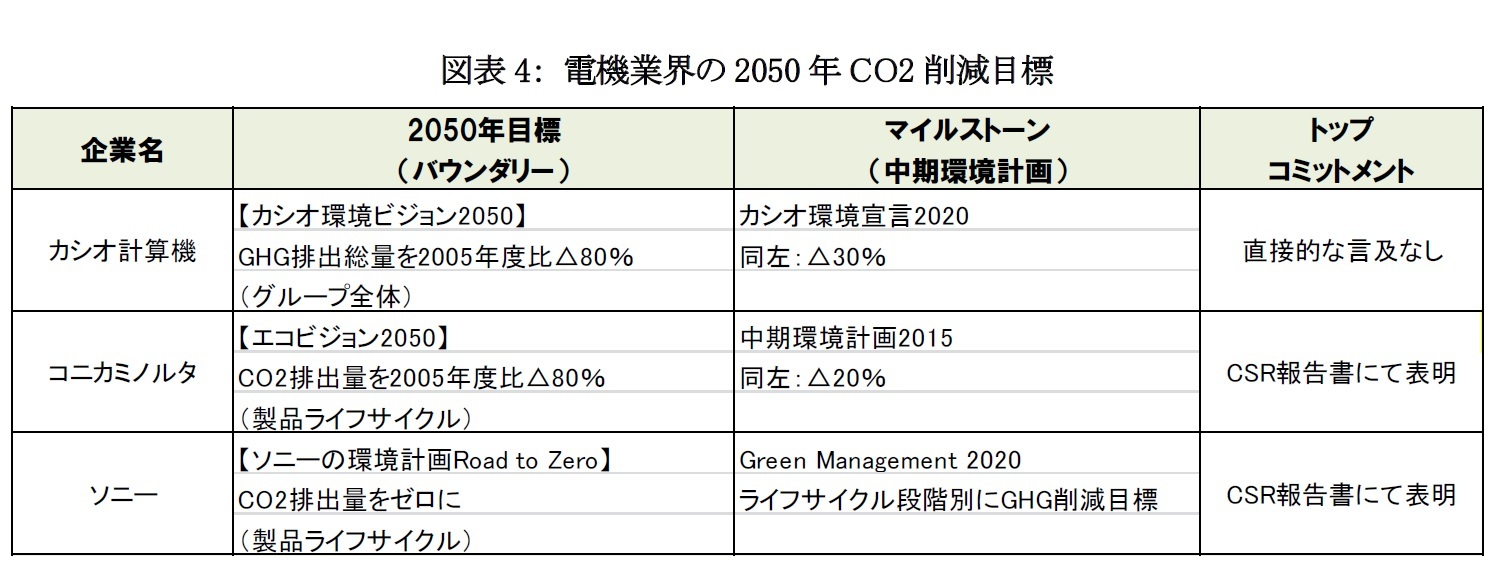

『ベスト長期目標賞』は業種別に評価・審査を行った訳ではないが、ここでは業種特性を考慮してそれぞれの業種(業界)におけるベスト・プラクティスを分析する。

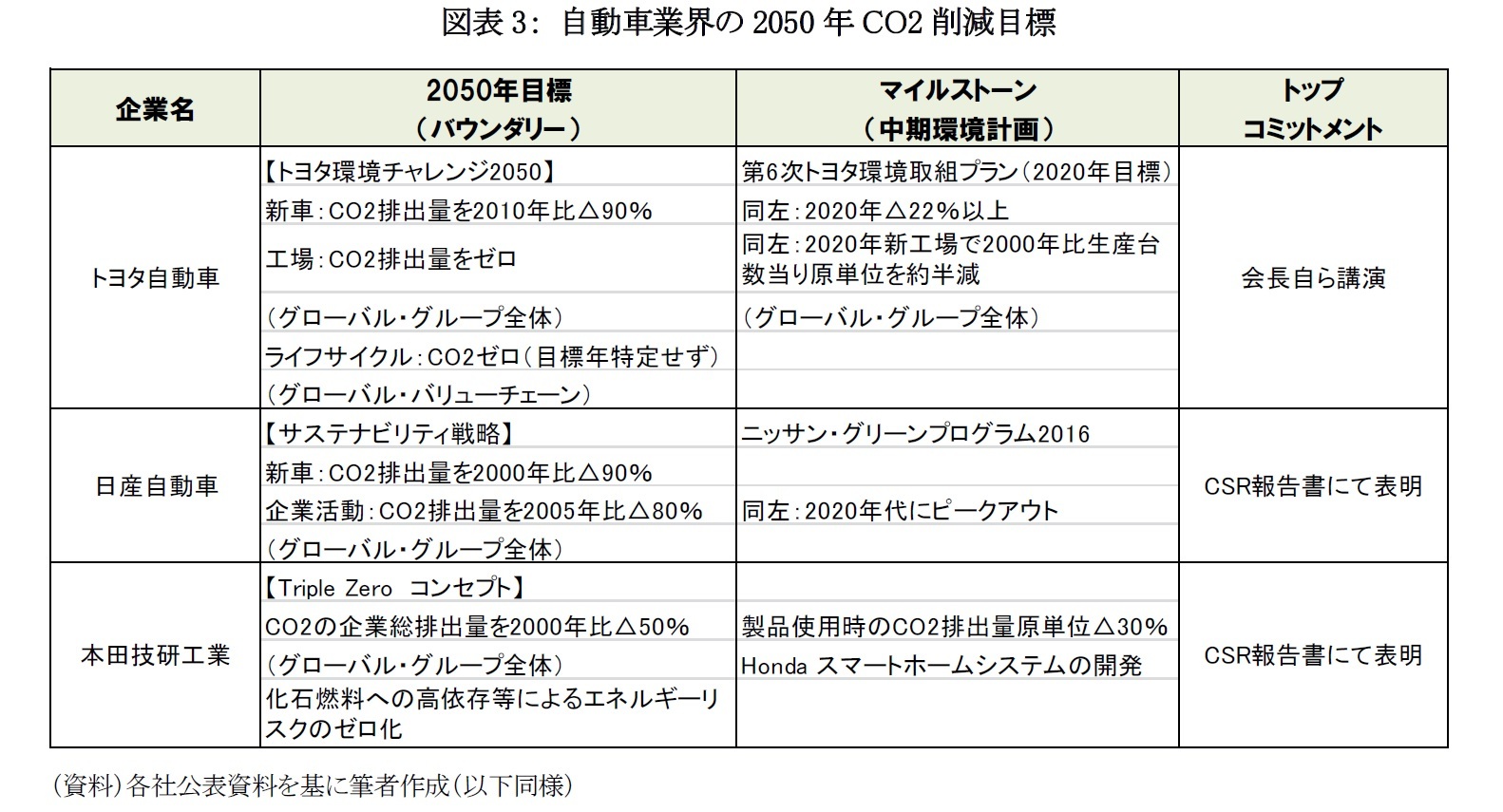

1|自動車業界

自動車業界におけるCO2排出量削減の長期目標設定ではニッサンとホンダが先行したが、トヨタが昨年10月に、より包括的な“脱エンジン車戦略”あるいは“脱化石燃料車戦略”とも言える2050年目標を公表した。プロダクトでは新車のCO2排出量の9割削減をめざすが、これは電気自動車(蓄電池搭載)や燃料電池自動車(水素タンク搭載)が主流となることを意味する。事業プロセスではグループ全体および製品ライフサイクルでCO2ゼロをめざす。3社とも2050年目標を達成するために、マイルストーンとして2020年頃を目途とした実践的な中期環境計画も策定・公表している。

20世紀はガソリンやディーゼルを燃やすエンジン車の世紀であった。しかし、環境問題を契機に、21世紀は電気自動車や燃料電池自動車の脱エンジン車の世紀となるだろう。これは単にCO2排出量の削減問題にとどまらず、むしろ自動車そのものの在り方、結果として自動車メーカーの生き残り戦略に直接かかわる。誰でも車が作れるという意味で「ビッグ3からスモール100へ」と言われるが、このことを踏まえて、各社とも経営トップが2050年のCO2削減目標を明確にコミットしている。

1|自動車業界

自動車業界におけるCO2排出量削減の長期目標設定ではニッサンとホンダが先行したが、トヨタが昨年10月に、より包括的な“脱エンジン車戦略”あるいは“脱化石燃料車戦略”とも言える2050年目標を公表した。プロダクトでは新車のCO2排出量の9割削減をめざすが、これは電気自動車(蓄電池搭載)や燃料電池自動車(水素タンク搭載)が主流となることを意味する。事業プロセスではグループ全体および製品ライフサイクルでCO2ゼロをめざす。3社とも2050年目標を達成するために、マイルストーンとして2020年頃を目途とした実践的な中期環境計画も策定・公表している。

20世紀はガソリンやディーゼルを燃やすエンジン車の世紀であった。しかし、環境問題を契機に、21世紀は電気自動車や燃料電池自動車の脱エンジン車の世紀となるだろう。これは単にCO2排出量の削減問題にとどまらず、むしろ自動車そのものの在り方、結果として自動車メーカーの生き残り戦略に直接かかわる。誰でも車が作れるという意味で「ビッグ3からスモール100へ」と言われるが、このことを踏まえて、各社とも経営トップが2050年のCO2削減目標を明確にコミットしている。

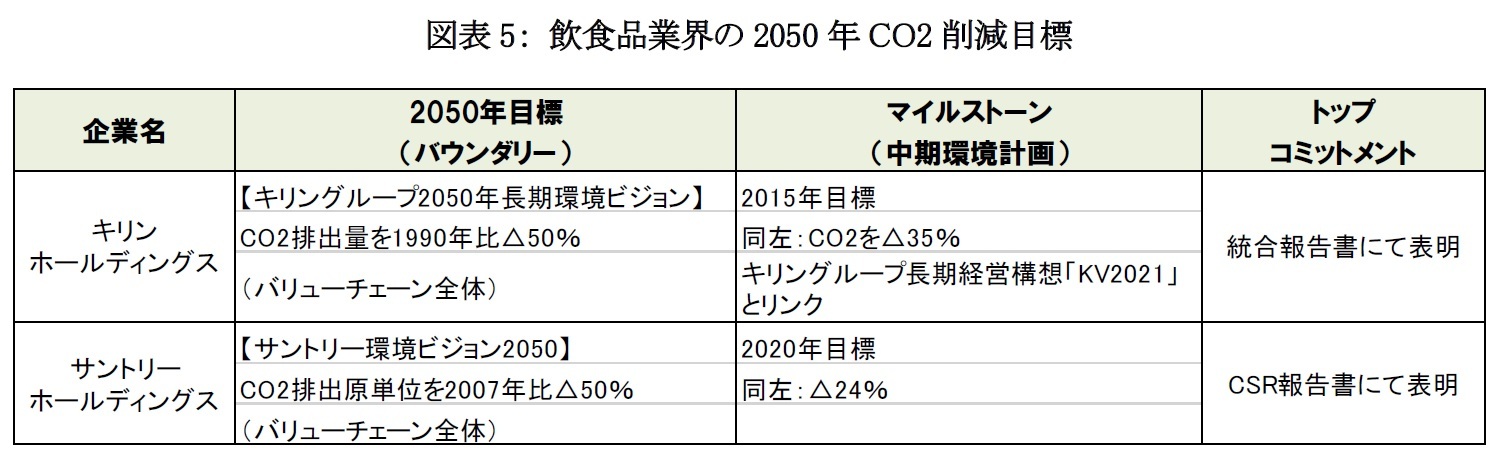

3|飲食品業界

飲食品業界におけるCO2排出削減の長期目標設定については、アルコールを主体とする飲料メーカーの2社が先行する。キリンとサントリーのいずれも、2050年にバリューチェーン全体のCO2排出量を半減することをめざす(基準年は異なる)。飲食品そのものがCO2を排出する訳ではないが、素材や容器包装の調達や販売にかかわるCO2排出量を削減することをめざす。前述の企業と同様に、経営トップが明示的にコミットしており、2015年ないし2020年のマイルストーンも明確である。

ただし、この業界では世界的な人口増加を背景に生物資源や水資源の枯渇が材料調達のリスクとなっており、生産地とともにいかに持続可能な調達を確保するかが中長期的な経営課題となっている。両社とも長期環境ビジョンにおいて、このまま対策をとらない場合の“持続不可能”な将来予想を踏まえて、気候変動を基本としつつ、自社のバリューチェーンから生じる環境負荷(廃棄物、水資源、容器包装)を地球容量とバランスさせることをめざす。

飲食品業界におけるCO2排出削減の長期目標設定については、アルコールを主体とする飲料メーカーの2社が先行する。キリンとサントリーのいずれも、2050年にバリューチェーン全体のCO2排出量を半減することをめざす(基準年は異なる)。飲食品そのものがCO2を排出する訳ではないが、素材や容器包装の調達や販売にかかわるCO2排出量を削減することをめざす。前述の企業と同様に、経営トップが明示的にコミットしており、2015年ないし2020年のマイルストーンも明確である。

ただし、この業界では世界的な人口増加を背景に生物資源や水資源の枯渇が材料調達のリスクとなっており、生産地とともにいかに持続可能な調達を確保するかが中長期的な経営課題となっている。両社とも長期環境ビジョンにおいて、このまま対策をとらない場合の“持続不可能”な将来予想を踏まえて、気候変動を基本としつつ、自社のバリューチェーンから生じる環境負荷(廃棄物、水資源、容器包装)を地球容量とバランスさせることをめざす。

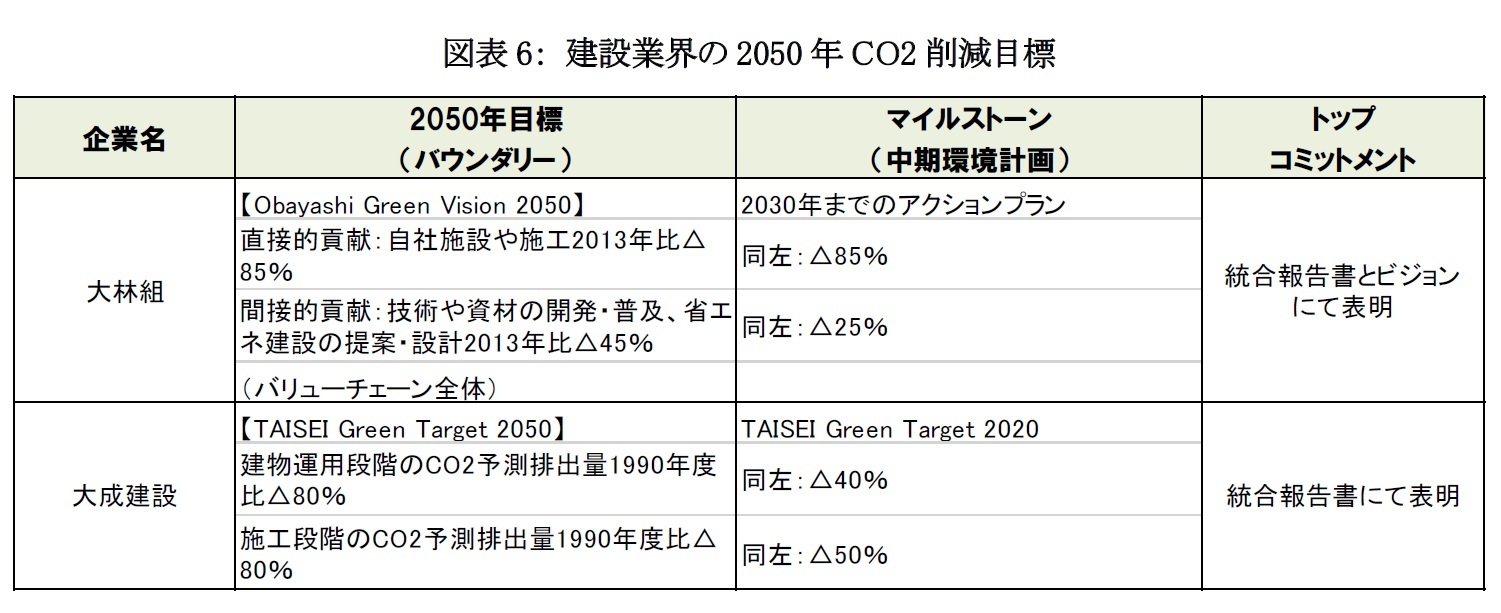

4|建設業界

建設業界におけるCO2排出削減の長期目標設定については、大手ゼネコン2社が先行する。大林組と大成建設のいずれも、2050年に自社や施主の建物使用時のCO2排出量を80~85%削減することをめざす(基準年は異なる)。また、施工時の建機使用などでのCO2排出量削減も図る。

建物は自動車と似たところがあり、事業プロセスよりもプロダクトの使用段階でのC02排出量が多く、既に再生可能エネルギーを活用したZEB(ゼロエネルギービル)も実用化されており、技術開発は規制強化を背景に競争力(提案力)そのものとなってきた。両社とも定量的なマイルストーンを明示し、トップコミットメントは統合報告書にて明快に表明されている。

建設業界におけるCO2排出削減の長期目標設定については、大手ゼネコン2社が先行する。大林組と大成建設のいずれも、2050年に自社や施主の建物使用時のCO2排出量を80~85%削減することをめざす(基準年は異なる)。また、施工時の建機使用などでのCO2排出量削減も図る。

建物は自動車と似たところがあり、事業プロセスよりもプロダクトの使用段階でのC02排出量が多く、既に再生可能エネルギーを活用したZEB(ゼロエネルギービル)も実用化されており、技術開発は規制強化を背景に競争力(提案力)そのものとなってきた。両社とも定量的なマイルストーンを明示し、トップコミットメントは統合報告書にて明快に表明されている。

3――“2050年脱カーボン戦略”に向けた共通点

『ベスト長期目標賞』の4業種について、2050年目標を概観した。経営環境の構造的変化を見据え、業種特性に応じて生き残りや競争力強化のための超長期戦略を構築する中で、リスク・チャンスの両面からCO2排出削減目標が設定されていることが分かった。ここで、グローバルビジネス展開を背景に、“脱カーボン戦略”において業種を超えて共通する特徴を抽出すると、以下のとおりである。

これまで見てきたように超長期の“脱カーボン戦略”は製造業が先行しているが、既に金融業を含めて非製造業でも検討されている。今後、先進事例を参考にしつつ、企業価値の向上促進と毀損防止にむけて、自社の事業特性に対応する2050年を見据えたCO2排出量削減の長期目標の設定が日本企業に拡がることを期待したい。

(1)昨年12月のCOP21で地球温暖化抑止をめざす新たな国際協力の枠組み「パリ協定」が採択され、日本は2030年に2013年比GHG排出量を26%削減することを約束した。これは低炭素社会に向け世界が動き出したことを意味し、それを超えて“2050年の自社のめざすべき姿”を明確にした。

(2)削減すべきCO2排出量の単位はほとんどが総量であり、原単位は少ない。

(3)CO2削減目標の対象範囲はグローバルの自社グループであり、さらに、業種特性により具体的な対策は異なるものの、製品ライフサイクルないしバリューチェーンの全体となっている。

(4)そのめざすべき姿から逆算の方程式である「バックキャスティング手法」により、2020年頃のマイルストーンである「中期環境計画」も明示的に策定・公表している。

(5)パリ協定は平均気温上昇を産業革命以前から「2℃未満」に抑えることをめざす。それによる今後の規制強化は業種特性に応じたリスクであるが、同時にチャンスともなることを理解している。また、持続可能な地球環境の形成が健全なビジネスの場の確保であることも認識している。

(6)持続可能な地球環境とは、気候変動の抑制だけでなく、資源循環や生物多様性保全、水資源確保とも相互に関連していることから、各社独自の包括的な長期環境ビジョンを設定している。

(7)CO2排出量削減の技術的対応として、従来型の「省エネ」に加え、再生可能エネルギーのより積極的な活用を図る。再生可能エネルギーの不安定さを克服する蓄電池の性能向上が背景にある。

これまで見てきたように超長期の“脱カーボン戦略”は製造業が先行しているが、既に金融業を含めて非製造業でも検討されている。今後、先進事例を参考にしつつ、企業価値の向上促進と毀損防止にむけて、自社の事業特性に対応する2050年を見据えたCO2排出量削減の長期目標の設定が日本企業に拡がることを期待したい。

(2016年01月29日「基礎研レポート」)

川村 雅彦

川村 雅彦のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2016/10/21 | ESG投資と統合思考のために-「サステナビリティのメガトレンド」を背景にビジネス・パラダイムの大転換 | 川村 雅彦 | 基礎研レポート |

| 2016/08/05 | 徒歩帰宅訓練、やってみました!-地上踏査でつくる頭の中の“ ナビゲーション・マップ” | 川村 雅彦 | |

| 2016/06/10 | 徒歩帰宅訓練、やってみました !~そうか、そうだったのか! 点と点がつながる地上踏査~ | 川村 雅彦 | 研究員の眼 |

| 2016/04/19 | 「ラストマンになる」という生き方~現代ビジネス版 『言志四録』 ともいうべき語録から~ | 川村 雅彦 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2050年のCO2削減目標をコミットした企業-「低炭素杯2016」の『ベスト長期目標賞』受賞企業が決定】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2050年のCO2削減目標をコミットした企業-「低炭素杯2016」の『ベスト長期目標賞』受賞企業が決定のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!