- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 「米利上げでも円高」をどう捉えるか?~金融市場の動き(1月号)

2016年01月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.金融市場:「米利上げでも円高」をどう捉えるか

昨年12月16日、大方の予想通り米国が利上げを実施した。為替の一般的なセオリーでは、米利上げは日米金利差拡大を通じて円安ドル高に働くはずだが、その後の実際の市場の動きは逆となった。ドル円レートは利上げを受けて小幅にドル高に振れたものの初期反応に留まり、2日後からは円高ドル安となった。とりわけ2016年1月に入ってからは、円高の勢いが加速しており、7日には117円台に突入した。今回は、利上げ後の円高の背景を整理し、今後を展望する。

(米国・ドル側の要因・・・追加利上げ観測の低迷)

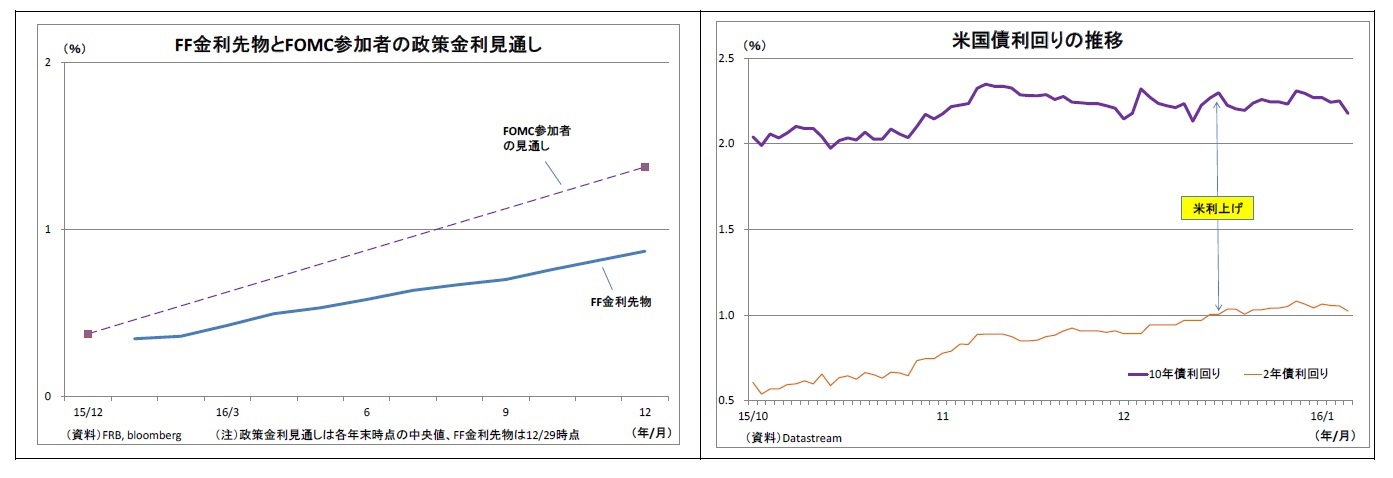

まず、ドルが伸び悩んだ理由について考えてみると、「12月の利上げ開始は事前にほぼ織り込まれていたこと」に加えて、12月FOMCを経て「今後の利上げはかなり緩やかになるとの観測が定着したこと」が挙げられる。とりわけ後者に関しては、12月FOMCで慎重な利上げ方針が示されたわけが、市場はさらに慎重な利上げを想定している。実際、12月FOMCで公表されたFOMCメンバーの政策金利見通しでは、16年中に4回分に相当する1%の利上げが示されているが、金利先物市場が織り込む利上げ回数は約2回に過ぎない。また、年4回、一定のペースで利上げするとすれば、次回利上げは3月となるが、先物市場が織り込む3月の利上げ確率は4割(1/7時点)に過ぎない。結果、利上げ後の米金利上昇はごく限定的に留まっており、ドル円上昇圧力となる日米金利差もあまり拡大していない。

まず、ドルが伸び悩んだ理由について考えてみると、「12月の利上げ開始は事前にほぼ織り込まれていたこと」に加えて、12月FOMCを経て「今後の利上げはかなり緩やかになるとの観測が定着したこと」が挙げられる。とりわけ後者に関しては、12月FOMCで慎重な利上げ方針が示されたわけが、市場はさらに慎重な利上げを想定している。実際、12月FOMCで公表されたFOMCメンバーの政策金利見通しでは、16年中に4回分に相当する1%の利上げが示されているが、金利先物市場が織り込む利上げ回数は約2回に過ぎない。また、年4回、一定のペースで利上げするとすれば、次回利上げは3月となるが、先物市場が織り込む3月の利上げ確率は4割(1/7時点)に過ぎない。結果、利上げ後の米金利上昇はごく限定的に留まっており、ドル円上昇圧力となる日米金利差もあまり拡大していない。

(日本・円側の要因・・・リスク回避通貨としての色彩強まる)

一方、円が大きく上昇した理由は、はリスク回避だ。12月FOMC以降、市場のマインドを冷やす(=リスク回避度を高める)材料が多発している。具体的には、原油価格の下落、中国不安と株安、中東地政学リスクの高まり(サウジによる対イラン断交)、北朝鮮による水爆実験発表などだ。

市場がリスク回避の動きを強めると、円は買われる。それは以下の理由による。

(1) 低金利通貨である円には金利の下げ余地が殆どなく、リスク回避で世界的に金利が低下する局面で、逃避先としての魅力が高まってしまうこと

(2) 低金利通貨である円はキャリートレードにおける調達通貨になりやすく、リスク回避局面ではそのポジション解消に伴う買戻しが入ること

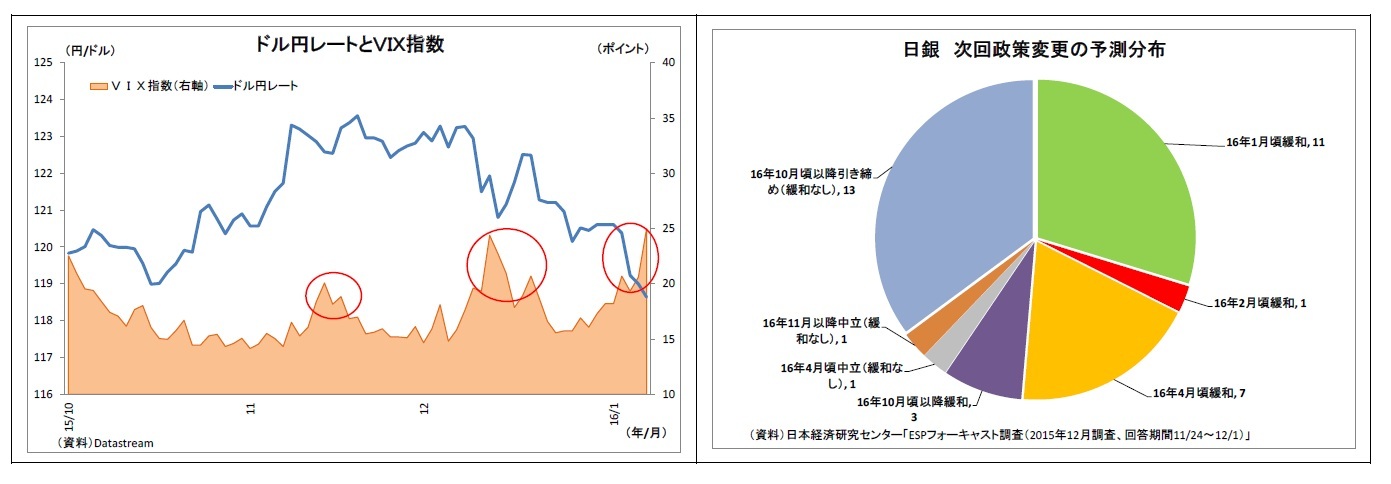

実際、米株式市場のリスク回避度合いを示すVIX指数(別名、恐怖指数)が高まる局面では、これまでも円は買われており、足元も同様の動きとなっている。

一方、円が大きく上昇した理由は、はリスク回避だ。12月FOMC以降、市場のマインドを冷やす(=リスク回避度を高める)材料が多発している。具体的には、原油価格の下落、中国不安と株安、中東地政学リスクの高まり(サウジによる対イラン断交)、北朝鮮による水爆実験発表などだ。

市場がリスク回避の動きを強めると、円は買われる。それは以下の理由による。

(1) 低金利通貨である円には金利の下げ余地が殆どなく、リスク回避で世界的に金利が低下する局面で、逃避先としての魅力が高まってしまうこと

(2) 低金利通貨である円はキャリートレードにおける調達通貨になりやすく、リスク回避局面ではそのポジション解消に伴う買戻しが入ること

実際、米株式市場のリスク回避度合いを示すVIX指数(別名、恐怖指数)が高まる局面では、これまでも円は買われており、足元も同様の動きとなっている。

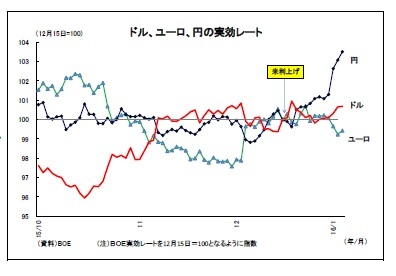

さらに、足元では、円のリスク回避通貨としての色彩が強まっている。これまで、同じく低金利通貨であるユーロもリスク回避局面で買われる傾向が強かったため、買い圧力が円とユーロに分散されていた面があるが、12月下旬からはリスク回避局面でユーロが買われにくくなっているためだ。ECBは12月上旬の理事会で追加緩和を行った際に、量的緩和の規模拡大を見送ったため一時的な市場の失望を買ったが、かえって追加緩和観測が繋がれた。そうした中で、今月5日に発表されたユーロ圏の物価上昇率が予想を下回ったことで追加緩和観測が台頭し、ユーロを買いにくくなっているものと考えられる。

一方で日銀は、12月18日の決定会合で緩和の補完措置を決定したが(詳細はP4参照)、追加緩和ではなかったことで緩和の手詰まり感を醸し出してしまったほか、中途半端に景気底上げ効果を狙ったことで、早期の追加緩和観測が後退したとみられる。追加緩和への距離感という面において、「ユーロよりも円の方が遠い」と捉えられたことで、リスク回避局面における円買いの安心感が台頭したとみられ、足元では円の独歩高状態となっている。

(今後の見通しとリスク)

上記を踏まえて、今後3ヵ月程度のドル円レートの展開を考えてみると、米国・ドル側の要因としては、「追加利上げ(観測)」がキーワードとなる。FRBは「利上げペースは経済情勢次第」とのスタンスであるため、今後、米経済の堅調な推移が示されれば、2月頃から3月に向けて追加利上げが市場で徐々に織り込まれていくことで、再びドル高圧力が高まるだろう。筆者はこの見方を支持している。

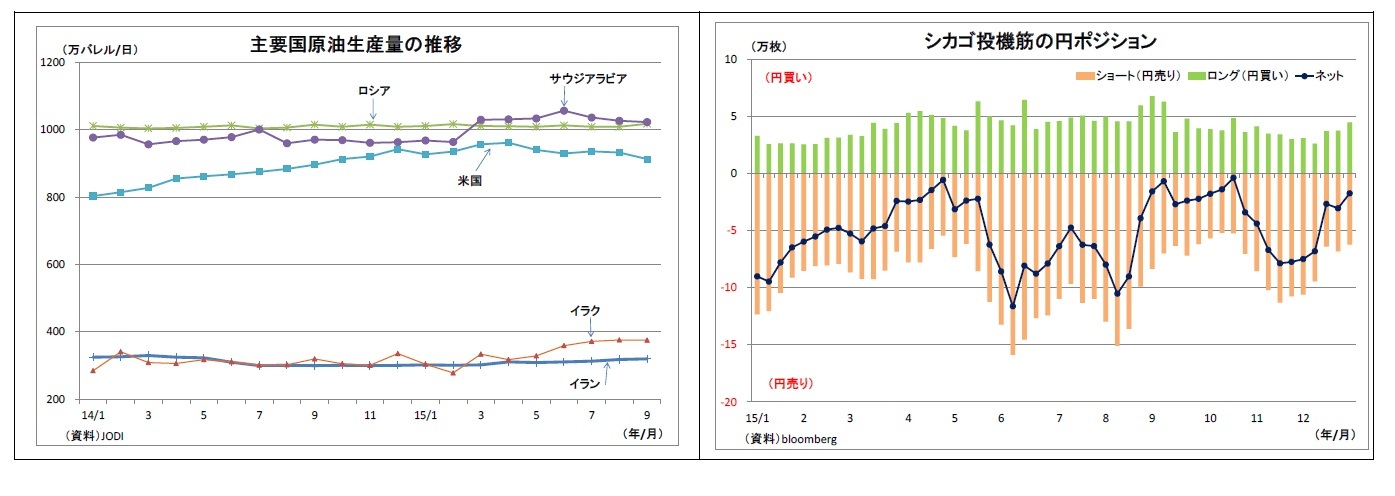

一方、日本・円側の要因としては、しばらくリスク回避姿勢が強い状況が続きそうだ。最近のリスク回避要因となっている原油価格の下落、中国不安と株安、中東地政学リスクの高まり、北朝鮮による水爆実験発表のうち、原油・中国・中東については今後もしばらく引きずりそうだ。特に原油価格の下落には要注意だ。現在の原油安は世界における供給過剰が最大の原因だが、近いうちに(早ければ1月中にも)イランが制裁解除となり、増産に転じる可能性が高い。供給過剰感を強める材料なだけに、制裁解除が間近に迫ってくれば、原油価格の下振れ圧力がさらに高まりかねない。

一方、市場のリスク回避度が緩和すれば、反動によって円には下落圧力がかかるだろう。シカゴ投機筋の円売りポジションは直近で大きく縮小しているため、投機筋の円売り余力も大きい。

これらを併せて考えると、しばらくは円安ドル高が進みにくく、もう一段の円高にも警戒が必要な地合いが続きそうだ。その後、米国の利上げ観測が高まるとともに、リスク回避が一服した段階でドル円は上昇に転じると予想する。時期は不確実性が高いものの、2月中旬頃と考えている。

リスクシナリオは、中国不安や原油安の負の影響などが、米国の実体経済・金融政策に明確な悪影響を及ぼすケースだ。この場合、ドルの先高感が大きく後退することで大幅な円高が進行、しかも長引くことが想定される。

一方で日銀は、12月18日の決定会合で緩和の補完措置を決定したが(詳細はP4参照)、追加緩和ではなかったことで緩和の手詰まり感を醸し出してしまったほか、中途半端に景気底上げ効果を狙ったことで、早期の追加緩和観測が後退したとみられる。追加緩和への距離感という面において、「ユーロよりも円の方が遠い」と捉えられたことで、リスク回避局面における円買いの安心感が台頭したとみられ、足元では円の独歩高状態となっている。

(今後の見通しとリスク)

上記を踏まえて、今後3ヵ月程度のドル円レートの展開を考えてみると、米国・ドル側の要因としては、「追加利上げ(観測)」がキーワードとなる。FRBは「利上げペースは経済情勢次第」とのスタンスであるため、今後、米経済の堅調な推移が示されれば、2月頃から3月に向けて追加利上げが市場で徐々に織り込まれていくことで、再びドル高圧力が高まるだろう。筆者はこの見方を支持している。

一方、日本・円側の要因としては、しばらくリスク回避姿勢が強い状況が続きそうだ。最近のリスク回避要因となっている原油価格の下落、中国不安と株安、中東地政学リスクの高まり、北朝鮮による水爆実験発表のうち、原油・中国・中東については今後もしばらく引きずりそうだ。特に原油価格の下落には要注意だ。現在の原油安は世界における供給過剰が最大の原因だが、近いうちに(早ければ1月中にも)イランが制裁解除となり、増産に転じる可能性が高い。供給過剰感を強める材料なだけに、制裁解除が間近に迫ってくれば、原油価格の下振れ圧力がさらに高まりかねない。

一方、市場のリスク回避度が緩和すれば、反動によって円には下落圧力がかかるだろう。シカゴ投機筋の円売りポジションは直近で大きく縮小しているため、投機筋の円売り余力も大きい。

これらを併せて考えると、しばらくは円安ドル高が進みにくく、もう一段の円高にも警戒が必要な地合いが続きそうだ。その後、米国の利上げ観測が高まるとともに、リスク回避が一服した段階でドル円は上昇に転じると予想する。時期は不確実性が高いものの、2月中旬頃と考えている。

リスクシナリオは、中国不安や原油安の負の影響などが、米国の実体経済・金融政策に明確な悪影響を及ぼすケースだ。この場合、ドルの先高感が大きく後退することで大幅な円高が進行、しかも長引くことが想定される。

(2016年01月08日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/22 | 揺れるドル円、日米金融政策と政治リスクの狭間で~マーケット・カルテ10月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/09/19 | 日銀短観(9月調査)予測~大企業製造業の業況判断DIは2ポイント上昇の15と予想、物価関連項目に注目 | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月09日

石破コメントと「反軍演説」-「語られざるもの」をめぐって -

2025年10月09日

ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 -

2025年10月09日

曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか(その13)-3次曲線(アーネシの曲線・シッソイド等)- -

2025年10月09日

景気ウォッチャー調査2025年9月~大阪・関西万博閉幕前の駆け込みにより、近畿は好調~ -

2025年10月08日

国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「米利上げでも円高」をどう捉えるか?~金融市場の動き(1月号)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「米利上げでも円高」をどう捉えるか?~金融市場の動き(1月号)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!