- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融政策 >

- 追加緩和完全スルー、それでも追加緩和ありと信じる理由~金融市場の動き(11月号)

2015年11月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

【要旨】

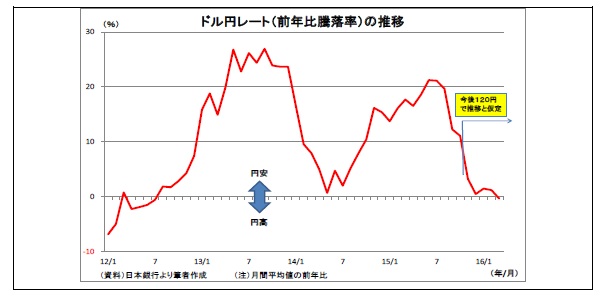

- (金融政策) 日銀は10月末の会合において追加緩和を見送るとともに、物価目標の達成時期を「16年度後半頃」へ後ろ倒しした。ゼロ回答となったわけだが、筆者はそれでも追加緩和はいずれあると見ている。今回設定した「16年度後半に物価上昇率2%達成」の実現性は低いが、さらに時期を後ろ倒しするとすれば、消費税率引き上げの関係で大幅に後ろ倒しする必要が生じ、日銀のコミットメントが完全に形骸化する恐れがあるためだ。従って、その前にチャレンジを試みると予想する。では追加緩和はいつか?まず、展望レポート発表時である可能性が高い。来年、展望レポートを発表する会合は、1月、4月、7月、11月に予定されているが、11月では遅すぎる。次に焦点となるのは「物価の基調改善」だ。今後は円安がほぼ一巡することなどから、日銀が拠り所としてきた「物価の基調改善」が変調するリスクが高まる。時期としては、1月にはそうした状況となり、追加緩和の条件が整うと見ている。そのため、1月、4月、7月の全てに可能性があることになるが、4月は参院選前という政治的要因からやや可能性が低い。残りの中では、今のところ1月の方が可能性が高いと見ている。理由は「賃上げ」だ。日銀は賃金が伸び悩む中で物価が上昇することに懸念を強めている。そこで、来春闘での賃上げを側面支援するため、円安による賃上げ原資確保を狙った追加緩和に踏み切ることには一定の合理性がある。追加緩和に消極的とみられる政府を説得する材料にもなるだろう。

- (市場の動きと予想) 10月はやや円安ドル高、ユーロドルは下落、長期金利は若干低下した。当面は正念場を迎える欧米金融政策変更への見方が為替を左右。基本シナリオは円安ドル高、ユーロドル下落、長期金利は若干上昇と予想するが、波乱含み。

(2015年11月06日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【追加緩和完全スルー、それでも追加緩和ありと信じる理由~金融市場の動き(11月号)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

追加緩和完全スルー、それでも追加緩和ありと信じる理由~金融市場の動き(11月号)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!