- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- 時間・時刻の定義-「うるう秒」の調整はどんな意味があるのか-

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

今年(2015年)の7月1日(水)午前9時直前(日本時間)に3年ぶりとなる「うるう秒」の調整が行われる。これを機会に「時間・時刻の定義」等について考えてみた。

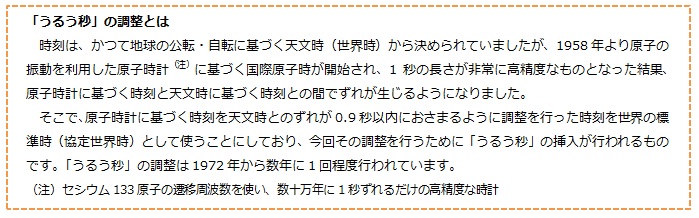

1-「うるう秒」の調整とは

「うるう秒」の調整は1972年から行われているが、今回は26回目にあたる。因みに、「うるう秒」の調整とは、総務省及び独立行政法人情報通信研究機構(NICT)のプレスリリース資料(2015年1月16日)によれば、以下のとおりである。

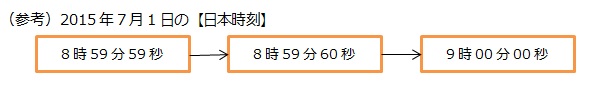

実際に何が起こるのかというと、日本においては、2015年7月1日午前8時59分59秒の次に(通常は存在しない)59分60秒が挿入されて、その後9時00分00秒となる1。

1|我々の生活等への影響は

今年7月1日は水曜日の平日で、しかも午前9時という時刻にうるう秒が挿入されることから、万一システム等にトラブルが発生した場合に影響が拡大する可能性があるということで、関係者は各種の対策を進めてきている。

ただし、一般市民の普通の生活には殆ど直接的な影響はなく、例えばスマートフォン、パソコン、電波時計等については基本的には自動的に補正等されるので、特段何か対応する必要があるわけではないとのことである。

2|次のうるう秒の調整日は決まっていない

ところで、うるう秒については、地球の自転速度が不規則なため、2015年7月1日の次のうるう秒がいつなのかは決まっていない。

実際に過去のうるう秒の(世界の標準時ベースでの)実施日をみてみると、1972年から1979年までは毎年、1981年から1998年までは1年から2年毎に行われていたのに、2005年からはほぼ3年毎に実施される形になっている。このようにうるう秒の実施ペースが鈍ってきていることは、実は「地球の自転速度が(現在の天文時の時間のベースとなっている)1820年時点よりは遅くなっているものの、ここ40年間ではむしろ早くなっている」ことを意味している。

3|うるう秒の廃止問題

そもそも、うるう秒の導入については、賛否両論があり、現在も廃止が世界的に議論されている。廃止論者は、マニュアルでの対応を不規則に求められることに伴う各種のリスク発生の可能性等を問題視している。廃止反対論者は、天体観測やアンテナ制御等のソフト&ハードウェアへの影響や地球の自転との同期の乖離等を気にしている。今年の11月にジュネーブ(スイス)で開催される世界無線通信会議(WRC)でうるう秒の廃止の是非が決定される2ことになっている。

地球の自転は長期的には潮汐力を原因3として減速傾向にあり、将来的にはより高い頻度でうるう秒の調整が必要になってくると言われているようであるが、それでも仮にうるう秒による時間調整を行わない場合でも、500年後で約30分程度の差異ということである。

2-時間と時刻の定義

ここで、うるう秒による調整の前提となる「時刻」及び「時間」の定義について紹介する。

1|時刻の定義

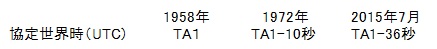

現在の時刻は、先のNICTの説明にあるとおり、(1)世界の標準時(協定世界時)(UTC)に基づいている。これは、高精度な原子時計に基づく時間の長さをベースとしつつ、以前から使われていた地球の公転・自転に基づく(2)天文時(世界時)(UT1)との関係を考慮して、(2)とのずれが0.9秒以内におさまるように、原子時計に基づく(3)国際原子時(TA1)に対して過去からうるう秒の調整を行ってきたもの、ということになる。

なお、国際原子時4は1958年から時を刻んでおり、1972年に初めてうるう秒が導入された時点で、協定世界時との差が10秒あったため、今回の改定で両者の差異が36秒となる。このことは1958年から地球の自転が(原子時計による時刻に比べて)36秒遅くなったことを意味している。

2|時間の定義

時間の基礎となる「1秒」の定義については、以前は、地球の自転の周期、即ち1日の長さ(LOD)を基に、その86,400分の1(1日=86,400秒=24時間×60分×60秒)と定義されていた。その後1960年からは、地球の自転よりも変動が少ない公転に基づいて「1900年1月1日時点の地球の公転速度に基づいて算定される1太陽年の31,556,925.9747分の1」と改定5された。

1967年に、より高精度化と安定化を図るために「セシウム133の原子の基底状態の二つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の9,192,631,770倍に等しい時間」と改定され、1997年からは、「この定義は温度0K(絶対零度)のもとで静止した状態にあるセシウム原子に基準を置いている」とされ、現在に至っている6。

3|各地域の時刻(標準時)

我々が実際に使用している時刻は、さらに各地域が定めている標準時によっている。日本の場合には協定世界時より9時間進んだ形になるが、国によっては協定世界時との関係が様々になる。サマータイムを採用している国では季節によって異なり、広大な国土を有する国では、米国やロシアのように複数の時間帯(共通の標準時を有する地域)を有する国もあれば、中国のように1つの時間帯を採用している国もあることになる。

3-時間の高精度化について

以上、「うるう秒」及び「時間と時刻の定義」について簡単に紹介してきたが、以下では個人的な感想を述べてみたい。

1|高精度な時を刻む原子時計

現在の高精度な「1秒」を決定しているのは「温度0Kのもとで静止した状態にあるセシウム133の原子」とのことだが、それでは原子時計において「温度0K」「静止した状態」等がどの程度の高精度で実現できているのか、重力や電磁波等の影響を十分排除できているのか等の疑問が発生してくる。

これについては、実際にこうした点も考慮して必要な補正等も行いながら、時間を決めているとのことである。ただし、こうした効果を評価するには1ヶ月程度の期間を要するということで、高精度な協定世界時はリアルタイムには存在しないということである。

2|うるう秒について

そもそも、地域や季節によって時刻が異なり、人々が感じる時刻の生活感覚も必ずしも同一とは限らない。従って、頻繁なうるう秒の調整によって、地球の自転と同期させることにどの程度の意味があるのかという気もする。また、うるう秒の調整により、本来的に連続的で安定的であるべき時刻が、不連続で必ずしも安定的とはいえないものになってしまっている印象を受けてしまう。

時間を高精度化し、うるう秒の調整を行うと決めたことにより、逆にその結果発生する各種の課題解決のために、例えばシステム等に相当な負荷をかけた対応等が必要になってきている。

3|時間の高精度化の必要性

うるう秒の調整はもちろん人間が定めたルールによるものであるが、その背景には、時間の定義を高精度化したことが挙げられる。時間の定義は、長さ7等の計量単位の定義にも関係していることから、その改定は各方面に幅広い影響を与えることになる。

従って、なぜそこまでして時間を高精度化する必要があるのか、ということにもなる8。

これについては、産総研(AIST)のWebページ9によれば、1秒の精度が高まることにより、例えば、電気振動などの現象が単位時間当たりに繰り返される回数を表す「周波数」がより正確になり、これまで以上に大容量・高速の情報通信が実現し、カーナビや携帯電話などに使われるGPS測位技術が高度化する、ことになるとのことである。さらには、基礎物理定数の再検証等の最先端の科学研究にも時間の高精度化が不可欠とのことである。

4-まとめ

科学等の世界においては、技術の進歩等に伴い、高精度化が進み、各種の定義の改定が行われていく。このことはもちろん極めて重要な意味を有しており、今後ともさらなる追究が行われていかなければならないことは言うまでもない。

ただし、一方でこうした改定に伴い、過去の定義に基づいて構築されている各種のシステム等に対して、人間が定めたルールの中での整合性確保等のために、他の定義の改定等多くの調整等が必要になってくることになる。その結果として、例えばうるう秒の調整のように、全て機械で自動的に対応することが困難になり、何らかの形で大きなコストと負荷をかけてのマニュアルでの対応等が求められてくることにもなる。

このことはある意味で何とも皮肉な結果という感じもするが、逆説的に言えば、人間の存在意義を示すよい機会となり、新たなビジネスチャンスを生んでいる、と考えることができるのかもしれない。

いずれにしても、こうやって考えてみると、物事を追究していく過程で、定義を高精度化していくことの意義、困難さ、複雑さについて再認識させられた気がしてくる。

日常生活ではあまり意識することはないが、1秒の長さというのは極めて重要な意味を有している。「時間の概念の持つ奥深さ」について改めて考えさせられるよい機会になった、と感じた次第である。

(2015年06月22日「研究員の眼」)

中村 亮一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/23 | EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/16 | EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/09 | 曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか(その13)-3次曲線(アーネシの曲線・シッソイド等)- | 中村 亮一 | 研究員の眼 |

| 2025/10/02 | IAIGsの指定の公表に関する最近の状況(15)-19の国・地域からの61社に- | 中村 亮一 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【時間・時刻の定義-「うるう秒」の調整はどんな意味があるのか-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

時間・時刻の定義-「うるう秒」の調整はどんな意味があるのか-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!