- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 家計の貯蓄・消費・資産 >

- 貯蓄・投資におけるグロスとネット

コラム

2002年06月07日

1.GDPの19%相当額が1年間のうちに減耗

GDPが「Gross Domestic Product」の略語であることは、経済分析に携わらない方でもたいていの人は知っているであろう。しかし、その「Gross」が既存の機械・設備や住宅の減耗分(固定資本減耗)に対応する生産や投資を含むという意味であることを知っている人は少ないのではないだろうか。

機械・設備や住宅は、使わなくても物理的な減耗が進んでいくし、経済的な陳腐化も起こるので、時とともに価値が失われていく。こうした減耗がなければ、生産によって得られた所得はすべて消費か富の蓄積に当てることができるが、現実にはそうはいかない。意識するとしないとにかかわらず、生産されたものの一部は機械・設備や住宅の減耗分の補填に充当しているのと同じだからである。つまり、消費か富の蓄積かという選択は、生産額から減耗額を控除した後に行われていると見ることができる。

そのような減耗控除後の生産額は「国内純生産(Net Domestic Product)」と呼ばれている。「Gross Domestic Product」の日本語呼称は「国内総(そう)生産」として定着しているが、実態を表す言葉としては「国内粗(そ)生産」の方がふさわしいのかもしれない。

「グロス」と「ネット」という用語と概念の問題を敢えて取り上げたのは、両者の差である減耗額がかつてないほど大きくなっているからである。2000年の日本の国内総生産が514兆円であるのに対して、固定資本減耗は98兆円だ。価格変動を別にして、GDPの19%に相当する額が1年間のうちに失われていく、ということである。この19%という値は、他のどの先進国よりも高い。そして、それは、経済規模と比べた機械・設備や住宅の量が世界で一番巨大化したということの反映である。

機械・設備や住宅は、使わなくても物理的な減耗が進んでいくし、経済的な陳腐化も起こるので、時とともに価値が失われていく。こうした減耗がなければ、生産によって得られた所得はすべて消費か富の蓄積に当てることができるが、現実にはそうはいかない。意識するとしないとにかかわらず、生産されたものの一部は機械・設備や住宅の減耗分の補填に充当しているのと同じだからである。つまり、消費か富の蓄積かという選択は、生産額から減耗額を控除した後に行われていると見ることができる。

そのような減耗控除後の生産額は「国内純生産(Net Domestic Product)」と呼ばれている。「Gross Domestic Product」の日本語呼称は「国内総(そう)生産」として定着しているが、実態を表す言葉としては「国内粗(そ)生産」の方がふさわしいのかもしれない。

「グロス」と「ネット」という用語と概念の問題を敢えて取り上げたのは、両者の差である減耗額がかつてないほど大きくなっているからである。2000年の日本の国内総生産が514兆円であるのに対して、固定資本減耗は98兆円だ。価格変動を別にして、GDPの19%に相当する額が1年間のうちに失われていく、ということである。この19%という値は、他のどの先進国よりも高い。そして、それは、経済規模と比べた機械・設備や住宅の量が世界で一番巨大化したということの反映である。

2.日本は「高貯蓄、高投資」の国なのか?

すでにお気づきと思われるが、生産と全く同じように、貯蓄や投資にも「グロス」と「ネット」の概念がある。

貯蓄投資バランスなど貯蓄と投資の関係を論ずる際は、当然ながら、グロス概念同士、ネット概念同士で比較しなければならない。ところが、日本語で明示されている統計においては、単に貯蓄と言えば、ネット貯蓄を指す一方、単に投資と言えばグロス投資を指すので、注意が必要だ。また、GDP比などで相対的な水準感をつかむ場合、貯蓄にしても、投資にしても、グロス概念で見るか、ネット概念で見るかによって、印象はかなり異なってくる。それというのも、前述のとおり、減耗の規模が大きいためだ。

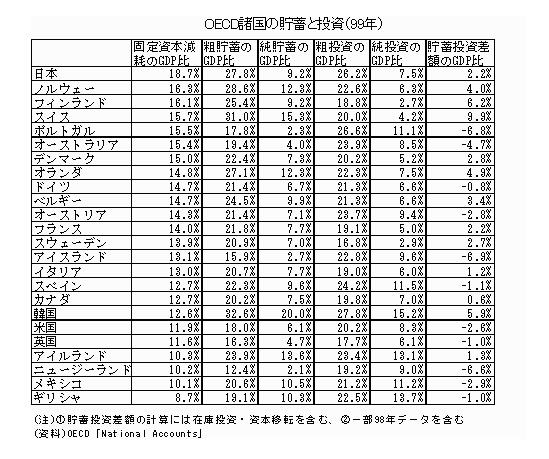

いわゆる貯蓄、正確には、「ネット貯蓄」とは、減耗分を控除した後の可処分所得から消費を差し引いた残余を表す。家計部門、企業部門、政府部門の「ネット貯蓄」の合計額は44兆円、これに固定資本減耗98兆円を加えた総計142兆円が広義の貯蓄、「グロス貯蓄」である。99年データで国際比較すると、日本の「グロス貯蓄」のGDP比は28%と、先進諸国(表掲の24ケ国)の中では第4位に位置する。しかし、「ネット貯蓄」のGDP比では9%と第11位に後退する。

同様に、投資(固定資本形成)について国際比較すると、日本の新設投資、すなわち、「グロス投資」のGDP比は27%であり、第3位の地位にある。バブル崩壊後の投資抑制が続いてもなお、民間設備投資や公共投資の水準が世界的に見れば高いと言われるのは、こうした「グロス投資」に関してである。しかし、減耗分を控除した後の「ネット投資」のGDP比は8%であり、先進諸国中の第12位に過ぎない。

日本に関する「高貯蓄、高投資」のイメージは、グロス概念では今なお真実であるが、ネット概念で見るとすでに過去のものになりつつある。

なお、貯蓄投資バランスについて言えば、最大の国でもGDP比の絶対値が10%以内にとどまっている。貯蓄を投資が上回る状況とは、経常収支が赤字、資本収支が黒字の状況であるから、この比率は投資資金のどれだけを海外に依存しているかの物差しとなる。国際金融市場が発達した現代においては、投資資金を広く海外から調達することが可能であり、経済規模の小さい一部の国にはそうした傾向が見える。逆に、米国・日本・ドイツなど経済規模の大きい国では、投資資金の源泉としては国内貯蓄のウエイトが圧倒的に大きい。

貯蓄投資バランスなど貯蓄と投資の関係を論ずる際は、当然ながら、グロス概念同士、ネット概念同士で比較しなければならない。ところが、日本語で明示されている統計においては、単に貯蓄と言えば、ネット貯蓄を指す一方、単に投資と言えばグロス投資を指すので、注意が必要だ。また、GDP比などで相対的な水準感をつかむ場合、貯蓄にしても、投資にしても、グロス概念で見るか、ネット概念で見るかによって、印象はかなり異なってくる。それというのも、前述のとおり、減耗の規模が大きいためだ。

いわゆる貯蓄、正確には、「ネット貯蓄」とは、減耗分を控除した後の可処分所得から消費を差し引いた残余を表す。家計部門、企業部門、政府部門の「ネット貯蓄」の合計額は44兆円、これに固定資本減耗98兆円を加えた総計142兆円が広義の貯蓄、「グロス貯蓄」である。99年データで国際比較すると、日本の「グロス貯蓄」のGDP比は28%と、先進諸国(表掲の24ケ国)の中では第4位に位置する。しかし、「ネット貯蓄」のGDP比では9%と第11位に後退する。

同様に、投資(固定資本形成)について国際比較すると、日本の新設投資、すなわち、「グロス投資」のGDP比は27%であり、第3位の地位にある。バブル崩壊後の投資抑制が続いてもなお、民間設備投資や公共投資の水準が世界的に見れば高いと言われるのは、こうした「グロス投資」に関してである。しかし、減耗分を控除した後の「ネット投資」のGDP比は8%であり、先進諸国中の第12位に過ぎない。

日本に関する「高貯蓄、高投資」のイメージは、グロス概念では今なお真実であるが、ネット概念で見るとすでに過去のものになりつつある。

なお、貯蓄投資バランスについて言えば、最大の国でもGDP比の絶対値が10%以内にとどまっている。貯蓄を投資が上回る状況とは、経常収支が赤字、資本収支が黒字の状況であるから、この比率は投資資金のどれだけを海外に依存しているかの物差しとなる。国際金融市場が発達した現代においては、投資資金を広く海外から調達することが可能であり、経済規模の小さい一部の国にはそうした傾向が見える。逆に、米国・日本・ドイツなど経済規模の大きい国では、投資資金の源泉としては国内貯蓄のウエイトが圧倒的に大きい。

3.今後の「ネット投資」の行方

「グロス」と「ネット」の話に戻ると、生産能力にかかわる資本ストックの蓄積に直接貢献するのは、「ネット投資」の方である。経済財政諮問会議における税制改革論議の中で、経済活性化策の一環として「法人税率の引き下げ」「投資税額控除」が提案されているが、投資費用の低下を通じて設備投資を刺激し、生産能力を向上させるのが狙いと見られる。いわば、サプライサイド強化策であり、レーガン政権下での税制が参考にされている。

気になるのは、自然体での今後のネット貯蓄とネット投資の行方である。投資というのは相応の収益率が期待できてこそ実施されるものであるし、収益率は既存設備の規模が大きくなるほど低下するのが一般的な傾向だからだ。減耗のGDP比が世界最大だというのは、経済規模と比べた機械・設備が、質的にはともかく、量的には充足しつつある可能性が高い。現に、ストックの増加をもたらすネット投資のテンポは落ちている。それをファイナンスするネット貯蓄も、高齢化の進展を反映して緩やかに低下しているし、今後もその傾向は強まると見られる。

これらを考え合わせると、経済財政諮問会議での議論も、投資に対する量的な効果はさほど期待していないのかもしれない。むしろ、IT関連投資など投資の中身が質的に改善する効果を意図していると考えたい。

気になるのは、自然体での今後のネット貯蓄とネット投資の行方である。投資というのは相応の収益率が期待できてこそ実施されるものであるし、収益率は既存設備の規模が大きくなるほど低下するのが一般的な傾向だからだ。減耗のGDP比が世界最大だというのは、経済規模と比べた機械・設備が、質的にはともかく、量的には充足しつつある可能性が高い。現に、ストックの増加をもたらすネット投資のテンポは落ちている。それをファイナンスするネット貯蓄も、高齢化の進展を反映して緩やかに低下しているし、今後もその傾向は強まると見られる。

これらを考え合わせると、経済財政諮問会議での議論も、投資に対する量的な効果はさほど期待していないのかもしれない。むしろ、IT関連投資など投資の中身が質的に改善する効果を意図していると考えたい。

(2002年06月07日「エコノミストの眼」)

このレポートの関連カテゴリ

石川 達哉

石川 達哉のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2018/12/28 | 同床異夢の臨時財政対策債-償還費を本当に負担するのは国か、地方か? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |

| 2018/07/13 | 「地方財源不足額」は本当に解消されているのか?―先送りされ続ける臨時財政対策債の償還財源確保 | 石川 達哉 | 基礎研レポート |

| 2017/08/31 | 再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか? | 石川 達哉 | 基礎研レポート |

| 2017/07/03 | 増大する地方公共団体の基金残高 その2-実は拡大している積立不足!? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【貯蓄・投資におけるグロスとネット】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

貯蓄・投資におけるグロスとネットのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!