- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 年金問題の整理法-年金問題のタテとヨコ:ざっくりつかんで、すっきり整理!? (1)

年金問題の整理法-年金問題のタテとヨコ:ざっくりつかんで、すっきり整理!? (1)

保険研究部 主席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査部長 兼任 中嶋 邦夫

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

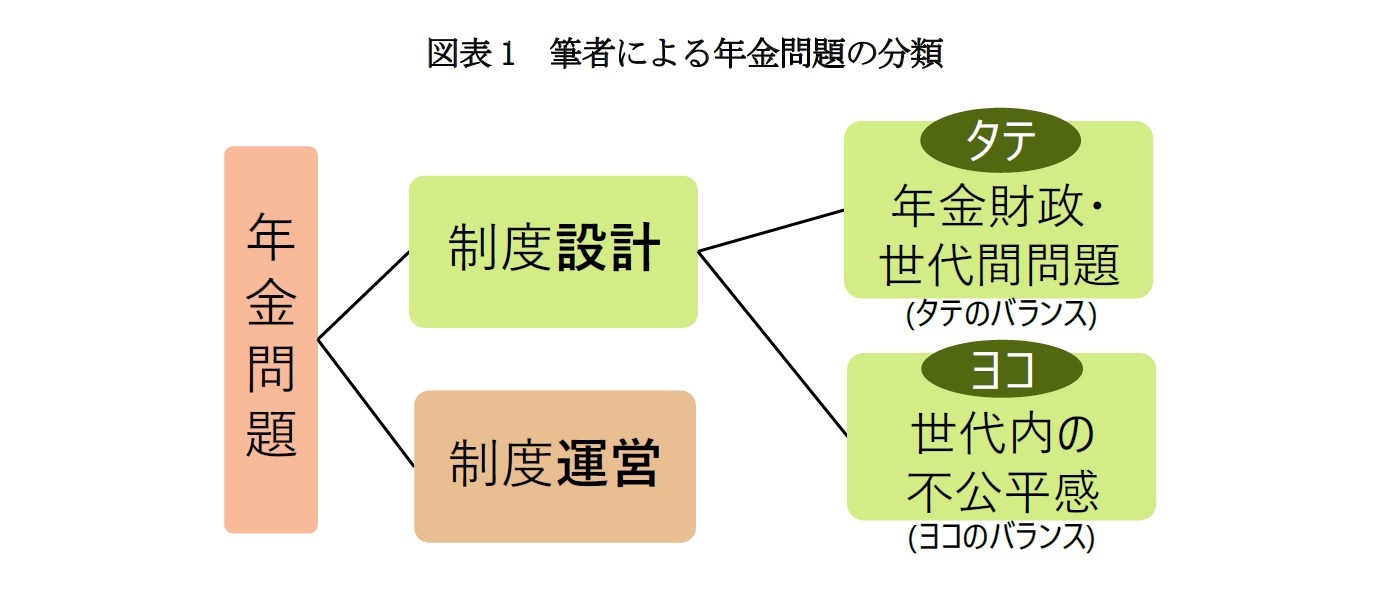

1 ―― 整理法の全体像:タテとヨコと制度運営に整理

2 ―― 各分類の特徴

3つの分類のうち、最も分かりやすいのが制度運営の問題だろう。制度運営の問題とは、保険料の徴収や年金の給付などの年金制度における事務手続きに関連する問題を指す。

制度運営の問題のうち、一種の事件として大きく報道されたものには、2021年10月に起こった一部の年金振込通知書で印刷ミスが発生し別人の年金情報を載せた通知書が誤送付された問題や、2018年1月に起こった年金受給者の扶養親族等申告書で入力の誤りや漏れがあった影響で公的年金等の源泉徴収票の表示誤りや源泉徴収税額の誤りによる年金振込額の相違が発生した問題、2007年に明らかになったいわゆる年金記録問題などがある。

このような問題以外にも、国民年金保険料の納付率の問題や小規模事業所を中心とした厚生年金の適用徹底、年金に関する制度の周知、各個人の年金見込額などの情報提供なども、制度運営の問題と整理できるだろう。

制度運営の問題には、単なる事務疎漏や事務設計の問題だけでなく制度設計に関わる問題もあるが、後述する制度設計の問題は基本的に給付と負担のバランスの問題だと整理し、それ以外のものは制度運営の問題と整理すると分かりやすいだろう。

ヨコの問題とは、給付と負担に関する制度設計の問題のうち、世代内のヨコのバランスの問題を指す。具体的には、会社員と公務員、会社員と自営業、専業主婦と働いている女性、正社員とパート労働者、単身世帯と夫婦世帯など、同じ世代の中で立場が違う人々の間の不公平感の問題である。この問題は、年金だけにとどまらず、就業形態の選択などにおいて人々や企業の行動に影響を与える点で、大きな問題と言える。

ヨコの問題は、働き方などによって加入できる年金制度が違うために起こる。働き方などによって加入できる年金制度が違うのは、日本の年金制度が軍人や官吏の恩給制度から始まり、現業公務員の共済制度、厚生年金、国民年金と段階的に成立してきたことに主に由来する。1986年の基礎年金導入以降は、2015年の被用者年金一元化、2016年からの厚生年金適用拡大によって、問題は改善してきている。

ヨコの問題をタテの問題と切り分けるのは、基本的に世代内の問題であることに加え、基本的に年金財政の問題とは関係しないためである。年金制度の改正といえば、年金財政が苦しいから改正されるという声や、年金財政を改善するために行われるという声を聞くことがあるが、ヨコの問題に対する改正は基本的に年金財政の問題とは関係しない。例えば、パート労働者に対する厚生年金の適用拡大は、年金財政の保険料収入を増やすことが主目的かと言えば、そうではない。確かに、短期的には年金財政の保険料収入を増やす効果があるが、将来的には適用拡大に伴って給付費が増えるため、長期的には年金財政に対して基本的に中立である。ただし、当面の保険料収入が増えることで年金積立金が積み増されて運用収入が増える、という副次的な影響はある。

ヨコの問題を考える際に気をつける必要があるのは、働き方や世帯形態などの状況(年金制度における立場)は人生の中で変わりうる点である。例えば、年金制度における会社員と自営業のバランスは話題になりやすいが、国民年金に加入する義務がある20歳から60歳までの40年間のうち、ずっと自営業扱い(国民年金第1号被保険者)であった人は、2018年度に65歳になった人の4%に過ぎない。筆者も、話を単純化するために40年間自営業だった人と40年間会社員だった人を比較する場合があるが、これらは極端な例であり、実際には中間的な人が多いことに気をつける必要がある。それと同時に、状況の変化は本人の意思だけでは決定できず環境や偶然によることもあるため、ヨコのバランスに注意して、年金制度をなるべく中立的なものにしていく必要もある。

タテの問題とは、給付と負担に関する制度設計の問題のうち、過去→現在→未来と続く、年金財政や世代間の不公平感の問題を指す。タテというのは、先輩世代と後輩世代といういわゆるタテの関係や、歴史の年表が上から下へとタテに流れていく様子をイメージしている。

年金財政は、過去→現在→未来と積立金を引き継いでいる。また、保険料や給付の水準を急に変更することは難しく、過去の水準をベースにしながら徐々に変えていく必要がある。保険料や給付の水準の変更が必要となる主な原因は少子化と長寿化だが、これもまた、時間の経過とともに状況が変わっていく。さらに、保険料や給付の水準変更は、基本的には過去に遡及されず将来に向かって適用されるため、給付と負担のバランスが世代間(先輩世代と将来世代の間)で変わってくることがある。このような時間の経過に伴うバランスの変化をどう整えるのかが、タテの問題である。

タテの問題を考える際に気をつける必要があるのは、過去→現在→未来と時間が変化する中で、年金制度における個人の立場が加入者から年金受給者へと変化する点である。そのため、現時点などの1時点を取り出して加入者と受給者(負担と給付)のバランスを論じるのは不十分である。また、1時点ではなく長期的な視点でバランスを考える際には、時間の経過に伴う少子化や長寿化の影響にも気を配る必要がある。例えば、1年当たりの給付が低下したとしても、長寿化によって受給期間が延びれば、長期的な給付の低下度合は1年当たりの給付の低下度合よりも小さなものとなる。

年金財政のバランスを考える際にも、個人の立場が加入者(保険料負担者)から年金受給者へと変化することを考慮する必要がある。例えば、前述したようにパート労働者に対する厚生年金の適用拡大が実施されると、短期的には年金財政の保険料収入を増やす効果があるが、将来的には適用拡大に伴って給付費が増えるため、長期的には基本的に年金財政に対して中立的である。あるいは、出生率が低位になると年金財政が悪化する(マクロ経済スライドの停止年度が遅くなる)という見通しが厚生労働省から公表されているが、これには政府が作成する将来見通しは当面の約100年間を考慮するという現在の法律の枠組みが影響している。100年間の将来見通しにおける出生率の低下の影響は、約20年後(今年生まれた人が加入者になった時)から徐々に始まる加入者数の減少とこれに伴う保険料収入の減少という形では約80年間にわたって影響するが、約65年後(今年生まれた人が受給者になった時)から徐々に始まる受給者数の減少とこれに伴う給付費の減少は約35年間しか影響しない。このため、出生率の低下が受給者の減少に影響するほど長期にわたる将来見通しと比べて、現在の約100年間の将来見通しは出生率低下の影響を過大評価していることになる(他方で、出生率上昇の影響も同様の仕組みで過大評価していることになる)1。

1 なお、出生率の低下が受給者の減少に影響するほど長期にわたる将来見通しでも、少子化によって当面の保険料収入が減ることで年金積立金が減って運用収入も減る、という副次的な影響は発生する。

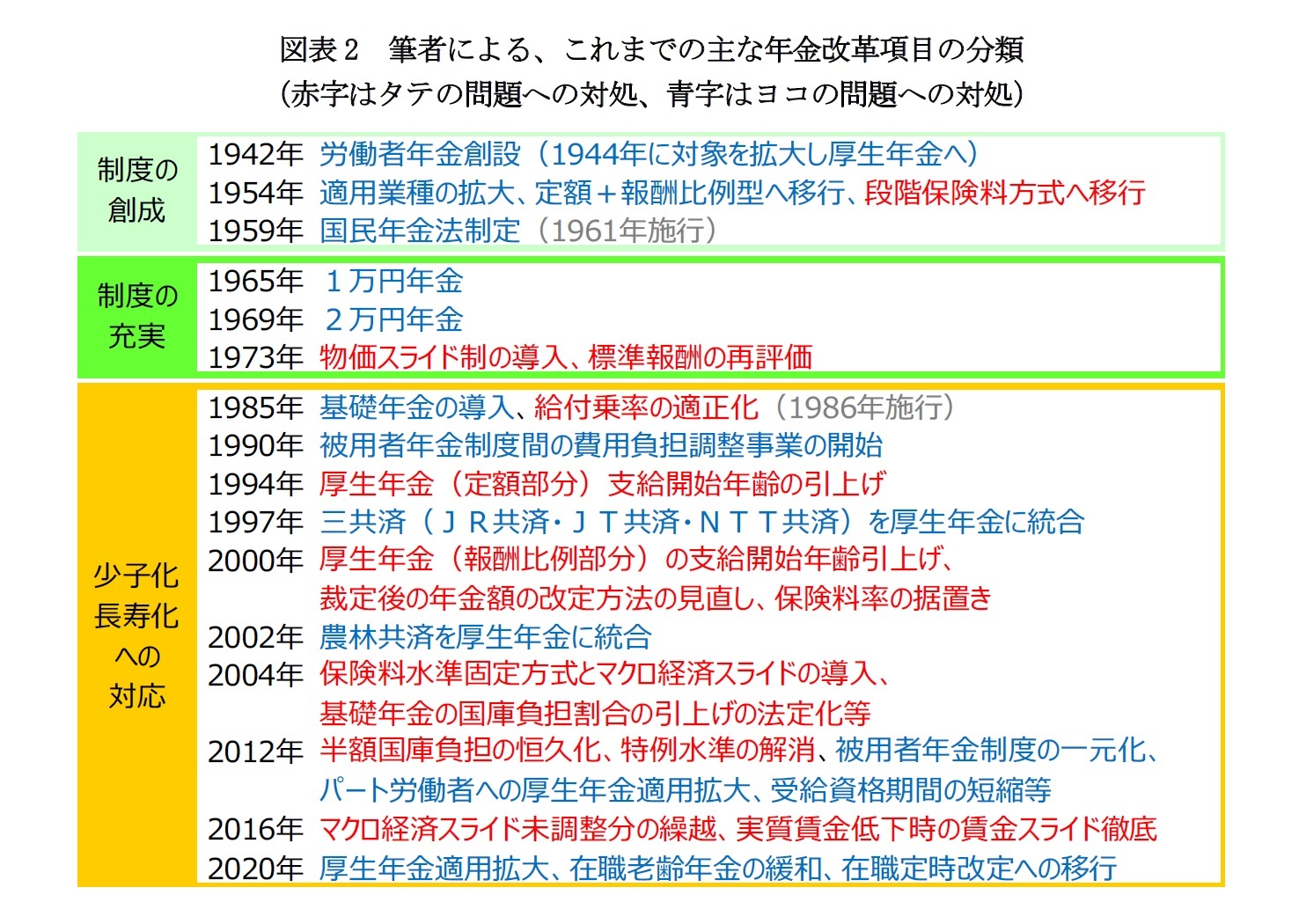

3 ―― これまでの年金改革におけるタテとヨコ:大まかには交互に進展

タテとヨコへの分類が難しいものもあるため大雑把な分類ではあるが、基礎年金の導入以降の改革を概観すると、タテの問題への対処とヨコの問題への対処が交互に実施されてきた印象を受ける。交互に実施されてきたのが意図的かどうかは分からないが、改革案に対する国民や関係団体(経営者団体や労働組合)や国会議員の合意を得ていくためには問題を整理した上で理解してもらうことが重要であり、結果としてタテの問題への対処とヨコの問題への対処に分けて進めることになった可能性が考えられる。

2 民間保険会社で用いられる平準保険料方式から、当時の社会情勢を考慮して当面の保険料の水準を抑えて将来に段階的に水準を引上げていく段階保険料方式への移行。

(2021年11月16日「基礎研レター」)

03-3512-1859

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/12 | 次期公的年金シミュレーターでは、iDeCoの取崩しイメージも見える化へ~年金改革ウォッチ 2025年8月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【年金問題の整理法-年金問題のタテとヨコ:ざっくりつかんで、すっきり整理!? (1)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

年金問題の整理法-年金問題のタテとヨコ:ざっくりつかんで、すっきり整理!? (1)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!