- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 低迷が続く長期金利の行方~今後の注目点と見通し

2019年10月10日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2.日銀金融政策(9月):次回会合での点検を強調

(日銀)維持

日銀は9月18日~19日に開催された決定会合において金融政策を維持した(原田、片岡両審議委員は、引き続き、長短金利操作とフォワードガイダンスの方針に対して反対を表明した)。声明文では、景気の総括判断を「基調としては緩やかに拡大している」に据え置き、今後の回復シナリオも維持した。一方で、7月に追加した「モメンタムが損なわれる惧れが高まる場合には、躊躇なく、追加的な金融緩和措置を講じる」との文言を維持したうえで、「モメンタムが損なわれる惧れについて、より注意が必要な情勢になりつつある」と指摘。次回の会合で、「経済・物価動向を改めて点検していく考えである」との文言を追加した。

会合後の総裁記者会見では、上記文言があえて追加されたことを受けて、追加緩和に関する質問が相次いだ。黒田総裁は「前回会合時よりも金融緩和に前向きになっている」と述べる一方で、次回会合での追加緩和の可能性については、「海外経済の減速の動きが続いていて下振れリスクが高まりつつあるとみているので、金融緩和についても、次回の展望レポートをまとめる会合で、十分、経済・物価情勢をよく点検していく」との言及に留めた。結果的に「何もしない」可能性についても排除せず、追加緩和の有無に関する言質を取らせなかった。

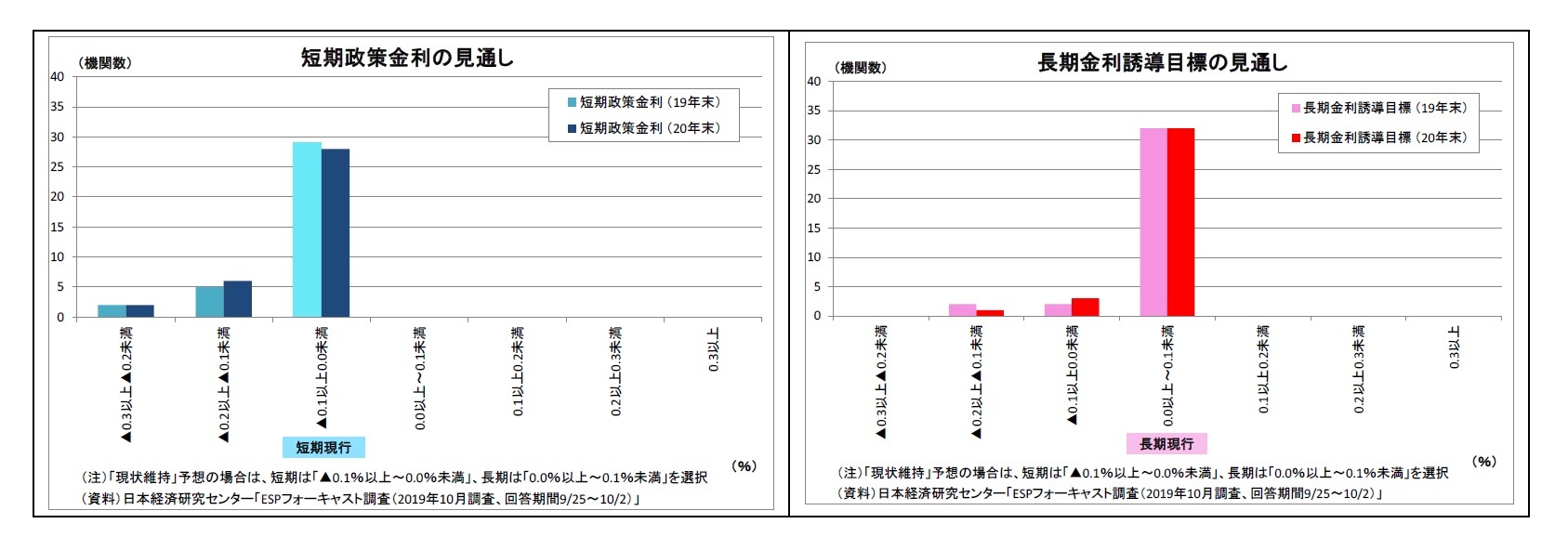

追加緩和に踏み切る際の手法についても、「具体的に何をどうするかということは、そのときの金融政策決定会合において議論して、プラスの効果とマイナスの副作用等を十分勘案して、適切な緩和措置を行う」と明言を避けたが、「追加緩和を仮に議論する場合でも、現在の長短金利操作付き量的・質的金融緩和という全体の枠組みを変更する必要があるとは思っていない」と枠組み変更に否定的な見解を示し、従来から挙げている4つのオプション(短期政策金利の引き下げ、長期金利操作目標の引き下げ、資産買入れの拡大、マネタリーベースの拡大ペースの加速)とそれらの組み合わせや応用を選択肢として挙げた。

イールドカーブについては、「超長期の金利が下がり過ぎると年金とか生保の運用利回りが下がるのではないかということで消費者のマインドに影響があり得る」と指摘したうえで、「もう少し立った方が好ましい」と言及。「適切なイールドカーブになるように、国債買入れについて必要な調整は行っていく」との方針を示した。

また、低下が進んできた長期金利についても、「海外の金利が下がったときに、それを反映してわが国の金利も下がるということを全部止めなくてはならないというのも、国債市場の機能が十分発揮されている面もありますので、少し変」としつつ、「操作目標としてゼロ%程度と申し上げているわけですから、それを外れる状況をいつまでも容認するということはなく、(中略)、今後とも

必要に応じて修正していく」と述べた。

なお、その後24日に行われた記者会見において、黒田総裁は、「追加緩和策を仮にやるということになれば、当然、短中期の金利は更に下げる必要がある」と追加緩和の具体策について踏み込んだ説明をした。さらに、「超長期の金利は下げる必要がないどころか、むしろ上がってもおかしくないのかもしれないと、ただそのようにどうやってするのかという話ですが、そこは従来から申し上げている通り、国債の買入れプログラムを適切に修正していくことによって、超長期の金利が下がり過ぎることは回避できる」と、短中金利引き下げの際にも超長期金利の低下は抑制する方針を示した。

日銀は9月18日~19日に開催された決定会合において金融政策を維持した(原田、片岡両審議委員は、引き続き、長短金利操作とフォワードガイダンスの方針に対して反対を表明した)。声明文では、景気の総括判断を「基調としては緩やかに拡大している」に据え置き、今後の回復シナリオも維持した。一方で、7月に追加した「モメンタムが損なわれる惧れが高まる場合には、躊躇なく、追加的な金融緩和措置を講じる」との文言を維持したうえで、「モメンタムが損なわれる惧れについて、より注意が必要な情勢になりつつある」と指摘。次回の会合で、「経済・物価動向を改めて点検していく考えである」との文言を追加した。

会合後の総裁記者会見では、上記文言があえて追加されたことを受けて、追加緩和に関する質問が相次いだ。黒田総裁は「前回会合時よりも金融緩和に前向きになっている」と述べる一方で、次回会合での追加緩和の可能性については、「海外経済の減速の動きが続いていて下振れリスクが高まりつつあるとみているので、金融緩和についても、次回の展望レポートをまとめる会合で、十分、経済・物価情勢をよく点検していく」との言及に留めた。結果的に「何もしない」可能性についても排除せず、追加緩和の有無に関する言質を取らせなかった。

追加緩和に踏み切る際の手法についても、「具体的に何をどうするかということは、そのときの金融政策決定会合において議論して、プラスの効果とマイナスの副作用等を十分勘案して、適切な緩和措置を行う」と明言を避けたが、「追加緩和を仮に議論する場合でも、現在の長短金利操作付き量的・質的金融緩和という全体の枠組みを変更する必要があるとは思っていない」と枠組み変更に否定的な見解を示し、従来から挙げている4つのオプション(短期政策金利の引き下げ、長期金利操作目標の引き下げ、資産買入れの拡大、マネタリーベースの拡大ペースの加速)とそれらの組み合わせや応用を選択肢として挙げた。

イールドカーブについては、「超長期の金利が下がり過ぎると年金とか生保の運用利回りが下がるのではないかということで消費者のマインドに影響があり得る」と指摘したうえで、「もう少し立った方が好ましい」と言及。「適切なイールドカーブになるように、国債買入れについて必要な調整は行っていく」との方針を示した。

また、低下が進んできた長期金利についても、「海外の金利が下がったときに、それを反映してわが国の金利も下がるということを全部止めなくてはならないというのも、国債市場の機能が十分発揮されている面もありますので、少し変」としつつ、「操作目標としてゼロ%程度と申し上げているわけですから、それを外れる状況をいつまでも容認するということはなく、(中略)、今後とも

必要に応じて修正していく」と述べた。

なお、その後24日に行われた記者会見において、黒田総裁は、「追加緩和策を仮にやるということになれば、当然、短中期の金利は更に下げる必要がある」と追加緩和の具体策について踏み込んだ説明をした。さらに、「超長期の金利は下げる必要がないどころか、むしろ上がってもおかしくないのかもしれないと、ただそのようにどうやってするのかという話ですが、そこは従来から申し上げている通り、国債の買入れプログラムを適切に修正していくことによって、超長期の金利が下がり過ぎることは回避できる」と、短中金利引き下げの際にも超長期金利の低下は抑制する方針を示した。

4 「当分の間、少なくとも2020 年春頃まで、現在のきわめて低い長短金利の水準を維持することを想定」としている金利に関するフォワードガイダンスについて、期間を延長したり、「現行またはそれ以下の水準に維持する」との文言に変更したりすることが考えられる。

3.金融市場(9月)の振り返りと予測表

(10年国債利回り)

9月の動き 月初-0.2%台後半でスタートし、月末は-0.2%台前半に。

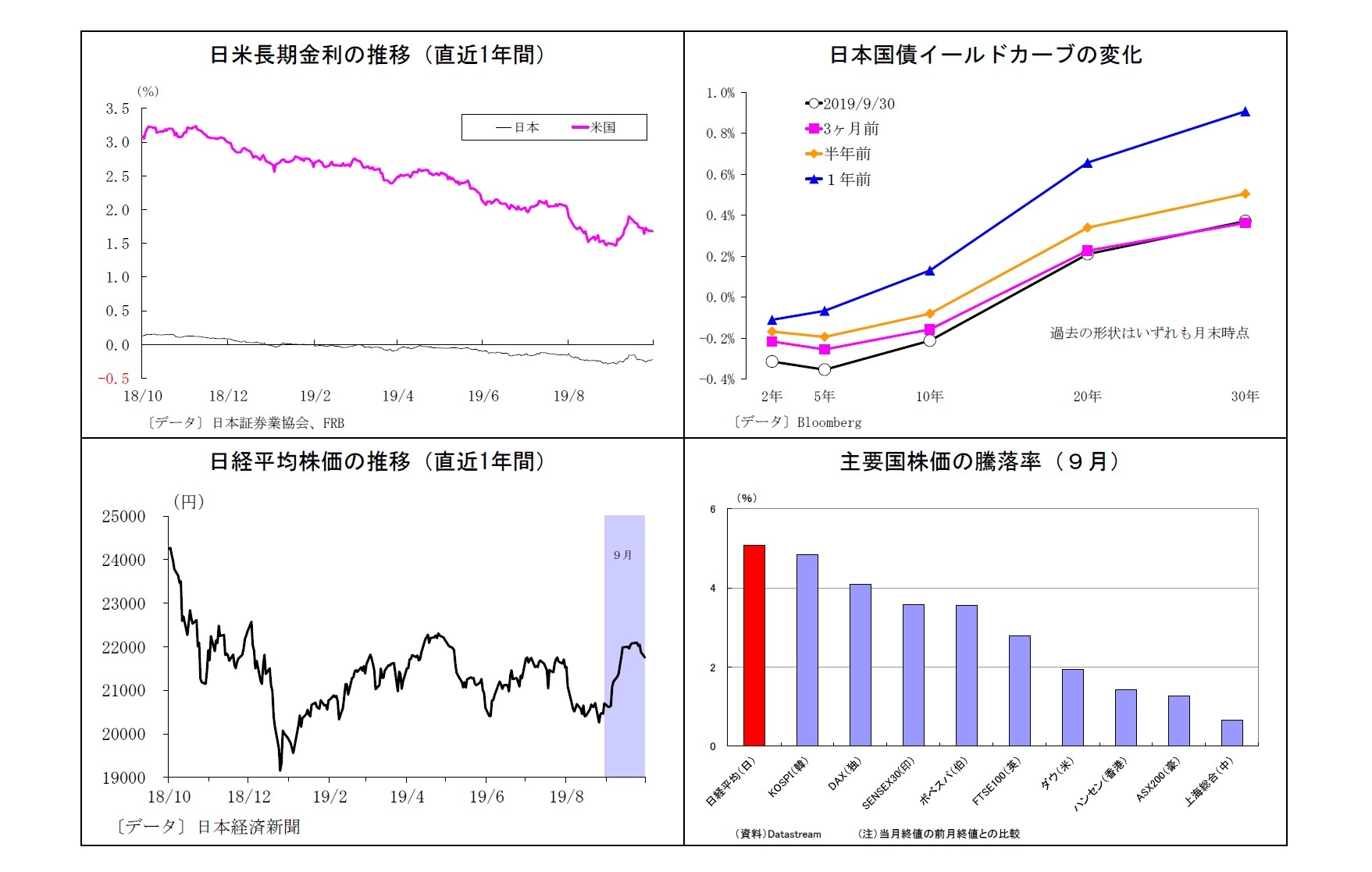

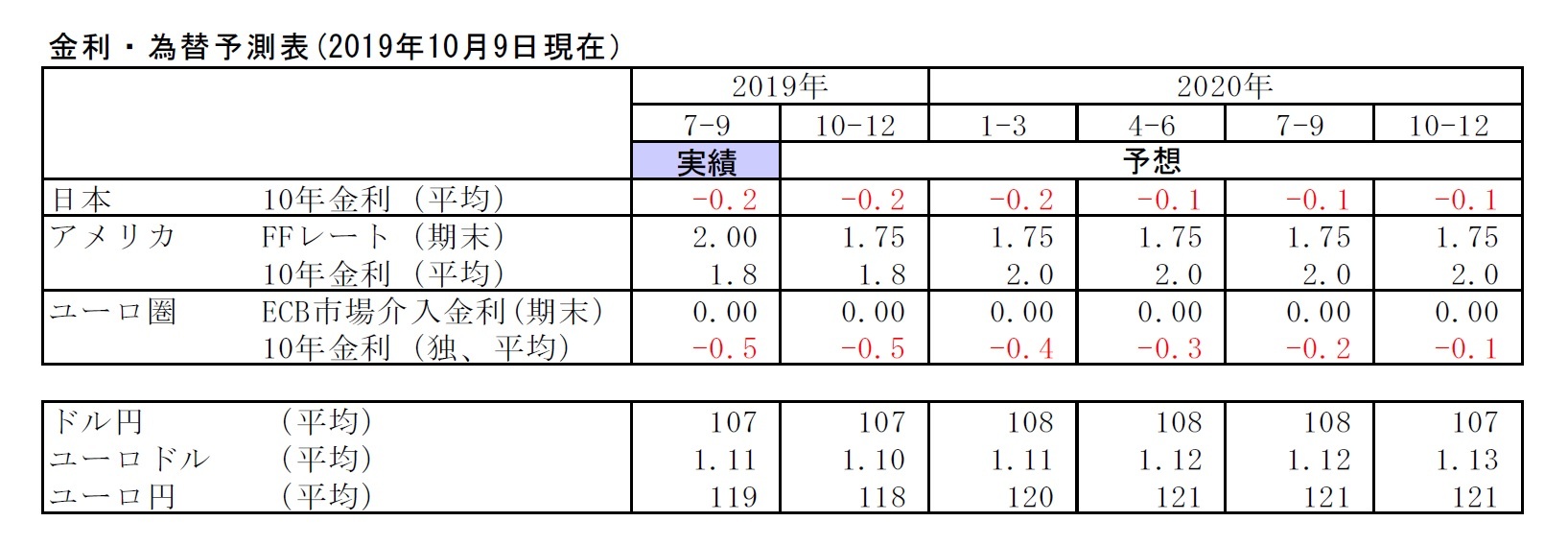

月初、米中摩擦を背景とする世界経済減速懸念などから、4日に一時過去最低の-0.30%に肉薄したが、米中摩擦や香港・ブレグジット情勢の緊張緩和を受けて、6日に-0.2%台半ば、10日には同前半へと上昇。さらに、16日には米中協議進展期待に加え、ECB追加緩和後に緩和の限界が意識されたことから-0.1%台後半へと急上昇した。一方、その後19日には、日銀政策決定会合後の声明文を受けてマイナス金利深堀り観測が強まり、-0.2%台に再び低下。さらに欧州経済指標悪化を受けた24日には-0.2%台半ばに低下した。月末には日銀の国債買入れ減額方針公表への警戒からやや上昇し、-0.2%台前半で終了した。

9月の動き 月初-0.2%台後半でスタートし、月末は-0.2%台前半に。

月初、米中摩擦を背景とする世界経済減速懸念などから、4日に一時過去最低の-0.30%に肉薄したが、米中摩擦や香港・ブレグジット情勢の緊張緩和を受けて、6日に-0.2%台半ば、10日には同前半へと上昇。さらに、16日には米中協議進展期待に加え、ECB追加緩和後に緩和の限界が意識されたことから-0.1%台後半へと急上昇した。一方、その後19日には、日銀政策決定会合後の声明文を受けてマイナス金利深堀り観測が強まり、-0.2%台に再び低下。さらに欧州経済指標悪化を受けた24日には-0.2%台半ばに低下した。月末には日銀の国債買入れ減額方針公表への警戒からやや上昇し、-0.2%台前半で終了した。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年10月10日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/22 | 揺れるドル円、日米金融政策と政治リスクの狭間で~マーケット・カルテ10月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【低迷が続く長期金利の行方~今後の注目点と見通し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

低迷が続く長期金利の行方~今後の注目点と見通しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!