- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 年内為替相場を占う3つの注目点~金融市場の動き(10月号)

2016年10月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.トピック:年内為替相場を占う3つの注目点

ドル円相場は、米国の経済指標改善を受けて、年内利上げが再び意識されていることなどからじわりと円安が進み、直近では一時1ドル104円台を回復した。ただし、7月終盤からは概ね100円から105円のレンジを行ったり来たりしており、方向感が定まらない展開が続いている。今年も残すところ3ヵ月を切ったが、まだいくつかの大きな材料が控えている。年末までのドル円のポイントを改めて整理し、相場の展開を考える。

(3つの注目点)

まず、今後のドル円相場を考えるうえで、日銀の影響力はかなり限定的と見てよいだろう。日銀は9月に緩和の枠組みを変更したが、追加緩和は見送り、緩和の持続性を高めたに過ぎない。日銀の追加緩和余地はもはや限られているうえ、手段としてもリスク回避の円買いを誘発しかねないマイナス金利の深堀りが主体となるとみられ、円安を促す力は殆ど残っていない。

実際、今年に入ってからの日銀決定会合後のドル円レートは、一度も円安基調が続いたことはない。9月の緩和の枠組み変更後も円安反応はわずか数時間しか続かず、日銀の手詰まり感が市場に浸透しているとみられる。

また、年内という時間軸では、追加緩和余地が限られる中で、日銀は手段をなるべく温存するとみられ、滅多なことでは動きそうに無い。基本スタンスは様子見だろう。

したがって、今後の年内相場を考えるうえでは、主に海外材料が注目点となる。足元ではポンドが急落するなど、様々な材料が存在するものの、特に注目すべき点は3つと筆者は考えている。具体的には米大統領選、米利上げ、原油相場である。

まず、今後のドル円相場を考えるうえで、日銀の影響力はかなり限定的と見てよいだろう。日銀は9月に緩和の枠組みを変更したが、追加緩和は見送り、緩和の持続性を高めたに過ぎない。日銀の追加緩和余地はもはや限られているうえ、手段としてもリスク回避の円買いを誘発しかねないマイナス金利の深堀りが主体となるとみられ、円安を促す力は殆ど残っていない。

実際、今年に入ってからの日銀決定会合後のドル円レートは、一度も円安基調が続いたことはない。9月の緩和の枠組み変更後も円安反応はわずか数時間しか続かず、日銀の手詰まり感が市場に浸透しているとみられる。

また、年内という時間軸では、追加緩和余地が限られる中で、日銀は手段をなるべく温存するとみられ、滅多なことでは動きそうに無い。基本スタンスは様子見だろう。

したがって、今後の年内相場を考えるうえでは、主に海外材料が注目点となる。足元ではポンドが急落するなど、様々な材料が存在するものの、特に注目すべき点は3つと筆者は考えている。具体的には米大統領選、米利上げ、原油相場である。

(1) 米大統領選

(1) 米大統領選まず、目先の注目点は11月8日に実施される米大統領選になる。民主党のクリントン氏も共和党のトランプ氏も共にドル安志向とされるが、筆者はトランプ氏が大統領選に勝利すれば円高に、クリントン氏が勝利すれば円安に振れると予想している。

トランプ氏が勝利すれば、(1)米国経済の先行き不透明感が格段に強まるほか、(2)財源なき大規模減税によって米国の財政赤字が大幅に拡大するとの連想も働き、大幅なドル安圧力が発生するだろう。

一方、クリントン氏勝利については、既に市場は同氏の勝利をメインシナリオに置いているとみられ(そうでないなら、現状の堅調な米株価は説明できない)、同氏がドル安志向であることは織り込み済みであること、また、同氏はオバマ大統領の後継者と目されており、米国経済の先行き不透明感が払拭されることから、ドルが買いやすくなる。

9月下旬以降、1回目の大統領候補討論会と副大統領候補討論会が実施されたが、あと2回の大統領候補討論会が予定されており、まだ予断を許すような段階ではない。

(2) 米国の利上げ

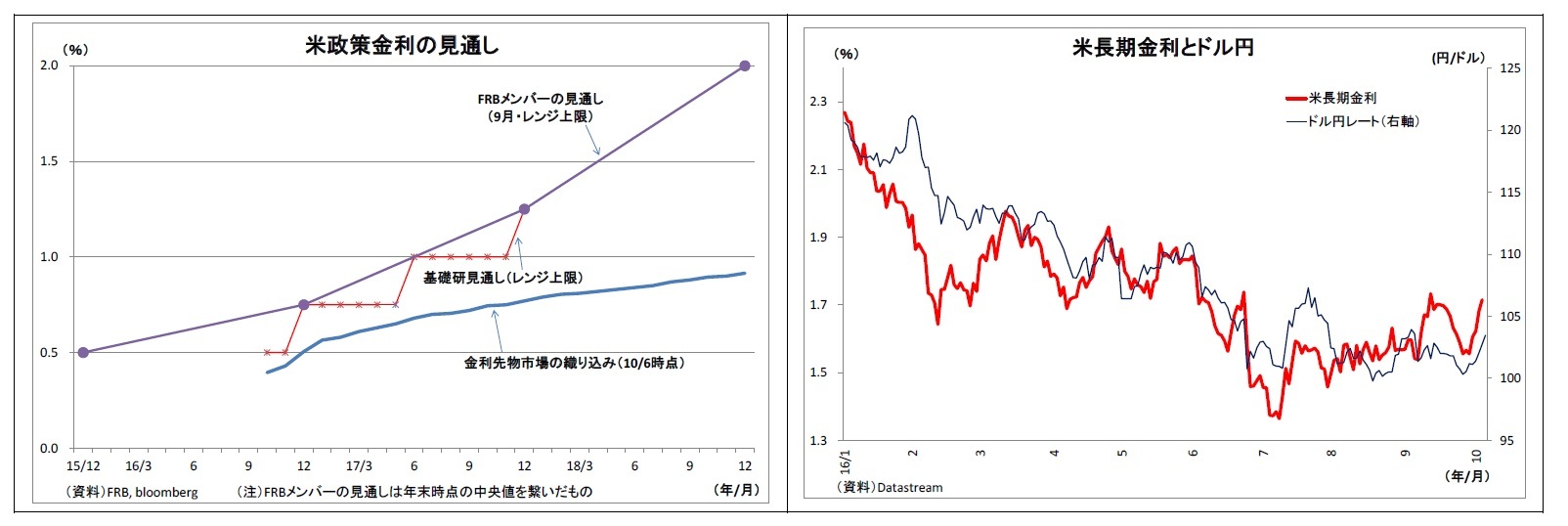

二つ目の注目点は米国の利上げだ。今年の残りのFOMCは11月2日と12月14日の2回だが、11月FOMCは大統領選の直前にあたるうえ、議長会見の開催されないタイミングであるため、利上げはまずないと見てよい。従って、12月に利上げが実施されるかどうかが大きな焦点となる。

FEDウォッチなどによると、直近での市場の12月利上げ織り込みは6割程度に過ぎないため、基本的には12月利上げの場合はドル高要因、見送りの場合はドル安要因になるが、利上げの副作用(新興国からの資金流出や資源安、人民元安など)への警戒が高まれば、リスク回避の円高になるおそれがある。

また、来年以降の利上げペースへの見方も重要になる。現在FRBメンバーの見通しでは、今年の1回の利上げに続き、来年は2回、再来年は3回の利上げが想定されているが、市場の織り込みは来年・再来年合わせても2回に満たない。この先行きの利上げ観測低迷が、米金利がなかなか上昇しない大きな理由となっており、ドル円の上値を抑制している。

二つ目の注目点は米国の利上げだ。今年の残りのFOMCは11月2日と12月14日の2回だが、11月FOMCは大統領選の直前にあたるうえ、議長会見の開催されないタイミングであるため、利上げはまずないと見てよい。従って、12月に利上げが実施されるかどうかが大きな焦点となる。

FEDウォッチなどによると、直近での市場の12月利上げ織り込みは6割程度に過ぎないため、基本的には12月利上げの場合はドル高要因、見送りの場合はドル安要因になるが、利上げの副作用(新興国からの資金流出や資源安、人民元安など)への警戒が高まれば、リスク回避の円高になるおそれがある。

また、来年以降の利上げペースへの見方も重要になる。現在FRBメンバーの見通しでは、今年の1回の利上げに続き、来年は2回、再来年は3回の利上げが想定されているが、市場の織り込みは来年・再来年合わせても2回に満たない。この先行きの利上げ観測低迷が、米金利がなかなか上昇しない大きな理由となっており、ドル円の上値を抑制している。

(3) 原油相場

(3) 原油相場そして、三つ目の注目点は原油相場だ。年初に原油価格が急落し、円高が進んだことはまだ記憶に新しい。今年のドル円相場において、原油価格の下落は円高要因となってきた。原油価格下落に伴い、それがもたらす悪影響への懸念から市場がリスク回避的になり、リスク回避の円買いが進むというのが、最も大きな波及経路だ。また、米国は原油産業の存在感が大きいだけに、「原油安→米実体経済悪化→利上げ後ろ倒し」という連想が働くことも円高に繋がる。逆に、原油価格が上昇基調にある時や高値で一進一退の時間帯は、ドル円は底堅く推移してきた。

最近の原油相場は、米国で在庫減少が続いていることに加えて、9月28日のOPECによる減産合意というポジティブサプライズもあり、50ドル台に乗せている。ただし、9月に決まったのは、OPEC全体としての生産枠であり、利害が激しく対立する各国への割り当ては11月末のOPEC総会まで持ち越していることから、まだ最終的な合意に至るかはまだ不透明な状況にある。

(ドル円相場の年内見通し)

以上の注目点を踏まえた筆者の年内の見通しは以下のとおりである。

i)大統領選まで:米大統領選を控えた警戒感が燻り、一進一退の推移が続く

ii)大統領選~12月FOMC:米大統領選で現状優位に進めているクリントン氏が勝利し、米国経済の先行き不透明感が払拭されることでドルが買いやすくなる。さらにこの頃には12月利上げが一段と意識されることがドル高を促す。結果、最大で1ドル107円~108円程度まで円安ドル高が進む。この際、利上げを警戒して米株価が一時軟調になることがドルの上値を抑える。

iii)12月FOMC~年末:FOMCで利上げが決定されるが、同時に今後の利上げは慎重に進めるメッセージが発信されることで、利益確定のドル売りが入ることなどから、年末は105円程度で着地

なお、原油相場については、11月OPEC総会での最終合意は不透明ながら、合意に至らない場合には継続協議となることが予想され、原油価格の底割れは回避されると予想している。ただし、米利上げは原油価格の下押し材料となるだけに、利上げ前後には一旦調整が入る可能性が高い。影響は限定的ながら、「利上げ(観測)→原油価格調整→円高圧力の高まり」という局面も想定される(上記シナリオに利上げ後のドル円下落材料として織り込み済み)。

以上の注目点を踏まえた筆者の年内の見通しは以下のとおりである。

i)大統領選まで:米大統領選を控えた警戒感が燻り、一進一退の推移が続く

ii)大統領選~12月FOMC:米大統領選で現状優位に進めているクリントン氏が勝利し、米国経済の先行き不透明感が払拭されることでドルが買いやすくなる。さらにこの頃には12月利上げが一段と意識されることがドル高を促す。結果、最大で1ドル107円~108円程度まで円安ドル高が進む。この際、利上げを警戒して米株価が一時軟調になることがドルの上値を抑える。

iii)12月FOMC~年末:FOMCで利上げが決定されるが、同時に今後の利上げは慎重に進めるメッセージが発信されることで、利益確定のドル売りが入ることなどから、年末は105円程度で着地

なお、原油相場については、11月OPEC総会での最終合意は不透明ながら、合意に至らない場合には継続協議となることが予想され、原油価格の底割れは回避されると予想している。ただし、米利上げは原油価格の下押し材料となるだけに、利上げ前後には一旦調整が入る可能性が高い。影響は限定的ながら、「利上げ(観測)→原油価格調整→円高圧力の高まり」という局面も想定される(上記シナリオに利上げ後のドル円下落材料として織り込み済み)。

(2016年10月07日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【年内為替相場を占う3つの注目点~金融市場の動き(10月号)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

年内為替相場を占う3つの注目点~金融市場の動き(10月号)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!