- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- アジア経済 >

- アジア研究者の一視点:「最近の日本に対するアンビバレント(二律背反的)な見方について思うこと」

アジア研究者の一視点:「最近の日本に対するアンビバレント(二律背反的)な見方について思うこと」

平賀 富一

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

その一方、興味深いことに、参加者と食事やお茶を一緒にしながら種々懇談する中では、非常に多くの人から日本への観光旅行の思い出話や、整ったインフラへの高い評価、和食、日本文化などへの興味・関心、憧れが数多く示され、日本人である筆者以上に日本の各地のことを知っている人たちも非常に多かった。さらに、トヨタ・ソニーをはじめとする製品や高水準のサービスへの信頼は相変わらず非常に高いものがある。

上記のような、(1)会議等の場での日本の存在感の低下と、(2)日本に関心を持ち、日本製品・サービスを信頼するという人々の増加、というコントラストは非常に印象深いと感じている。本稿では、その点に関して私見を述べようと思う。

30年を超える筆者とアジアとの関わりのスタートは、外務省でのアジア諸国へのODA(政府開発援助)の担当官としての業務であった。その頃のアジアは、経済発展の機運は既に見られていたが、例えば、1986年当時に、私のメインの担当国であるタイは、一人当たりのGDPが約800ドル(1986年)の水準であり、約17,000ドルに達していたわが国とは比べるべくもなかった。

さらに、既に東南アジア地域における先進国になっていたシンガポール(1986年の一人当たりGDPは15,000ドル弱)へも、わが国は、コンピューターの供与やその活用に関する技術指導の援助を行っていた。日本はアジアにおける絶対的なリーダーであり、当然ながら、国際会議など様々な場でも話題をリードしていた。

一方、アジアの国では、最大の経済ショックとなった1997-1998年のアジア通貨・金融危機などの厳しい局面を経験しながらも着実な歩みを進め、NIEs(韓国、香港、台湾)、ASEAN(東南アジア諸国連合)諸国、中国・インドなど各国・地域が高成長を遂げた。

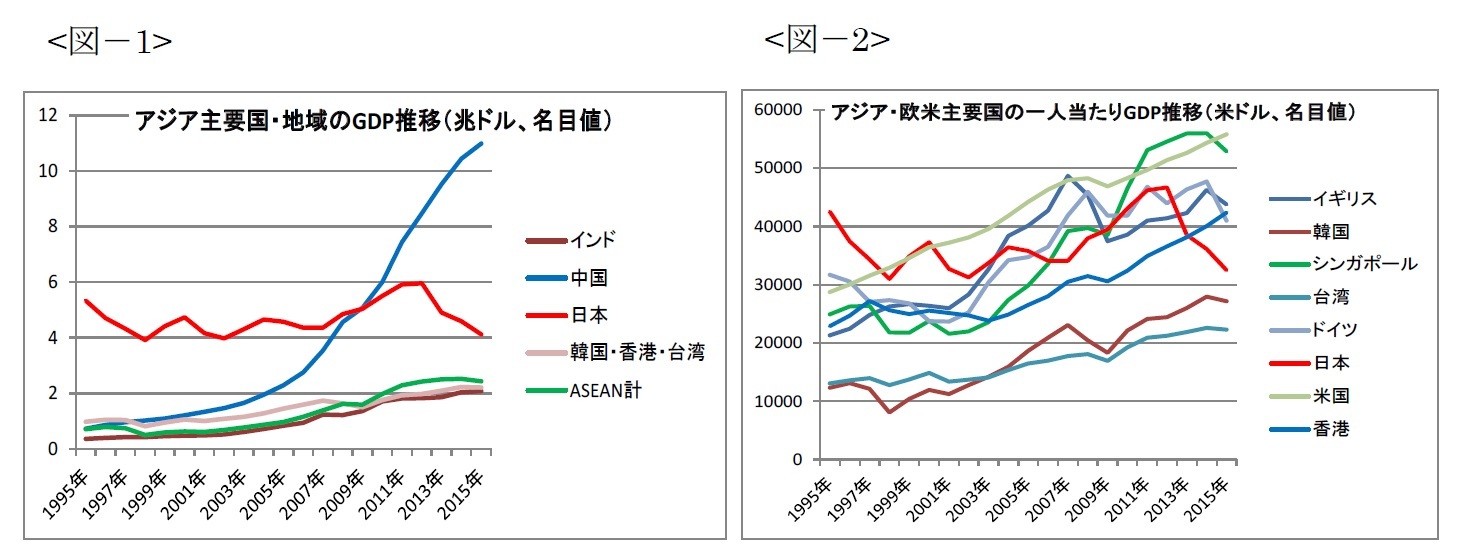

図-1にあるように、今や、経済規模(名目GDP:2016年4月IMFデータ)で、中国は、わが国の2.7倍(2015年)という大差で世界第2位の経済大国となっている。また、20年前には、わが国が、欧米諸国と比べても世界最高水準であった一人当たりGDP(2016年4月IMFデータ)では、アジア地域において、シンガポール、香港が日本を上回っている。さらに言えば、図-1・2にある諸国・地域の中で、20年前と同水準やそれを下回る水準にあるのは日本だけであることが分かる。

他方、日本のインフラ、日本製品やサービス・技術力が優れたものであることは多くのアジア諸国の人々が認めており、上記の経済発展の中で、富裕層・中間層の所得水準が増加し、その購買力の高まりや観光旅行などへの余裕と意欲が高まる中で、日本の魅力を感じる層が増加している。

このような日本に対するアンビバレント(二律背反的)な見方の中で、日本は重要な岐路に立っていると感じる。

少子高齢化の最先進国として世界が注目する中、多くの人々が高く評価し尊敬している安定して秩序のある社会を堅持し、国民が幸福な生活を営む世界の先進例になることを目指すべきであると思う。そのためには、縮小均衡に陥ることなく、社会福祉や医療・教育、先進的な産業・技術など必要な方面への投資とそれを可能とする改革を実行することが必要であり、それには、アジアなど成長する地域や諸国の活力を、アウトバウンド・インバウンドの双方で大胆に取り込むことが大切であろう。

かつて「ジャパン・アズ・ナンバーワン」などといわれ有頂天になっていた頃の傲慢さは忘れてはならないが、それを経験した世代には、その苦い経験から、必要以上にリスクをおそれチャレンジが進まないということがあるように思う。一方、生まれ育って以来、日本がアジアや世界のトップリーダーであった時代を知らない若い世代に対しては、日本の良さや強みと、アジアなど成長地域のダイナミックな動きとそこに存在する大きなチャンスを認識してもらうことが大切だろう。そのためには、実際に多くの若者が、現地の空気や匂いに触れ、現地の人と話し、自ら感じてもらうことが重要と考える。

昨今のテレビ番組には、必要以上に、日本を悲観した番組と、日本を礼賛する番組が、増えているとの印象があるが、自らの強みと課題、日本を取り巻く環境やチャンスなどについて客観的に考え、知ることが大切であろう。この点で、政府、マスコミ、教育・研究機関の責任はより重要になっていると考える。

(2016年07月15日「研究員の眼」)

平賀 富一

平賀 富一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2018/01/30 | 若者の「内向き志向」は本当か?-潜在する動機・意欲を引き出す早期教育の必要性- | 平賀 富一 | 研究員の眼 |

| 2017/12/28 | 日本経済・社会を活性化する起業の促進のために最も必要なこと | 平賀 富一 | 研究員の眼 |

| 2017/11/30 | 世界のビジネスモデルを変革する起業家の出現を期待! | 平賀 富一 | 研究員の眼 |

| 2017/11/21 | CLM諸国の保険市場動向-最近の各市場における変化を中心として- | 平賀 富一 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【アジア研究者の一視点:「最近の日本に対するアンビバレント(二律背反的)な見方について思うこと」】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

アジア研究者の一視点:「最近の日本に対するアンビバレント(二律背反的)な見方について思うこと」のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!