- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 昭和戦前までの外資系生保会社-明治後期からの日本への進出

2016年05月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

■要旨

2016年1月現在で、金融庁が認可している生保会社は41社あり、うち、いわゆる外資系生保会社は15社となっている。

2014年の個人保険新契約販売件数約1505万件のうち、外資系生保会社12社が約387万件を販売しており、個人保険契約全体の4分の1以上を外国生保会社が販売している状況にある。

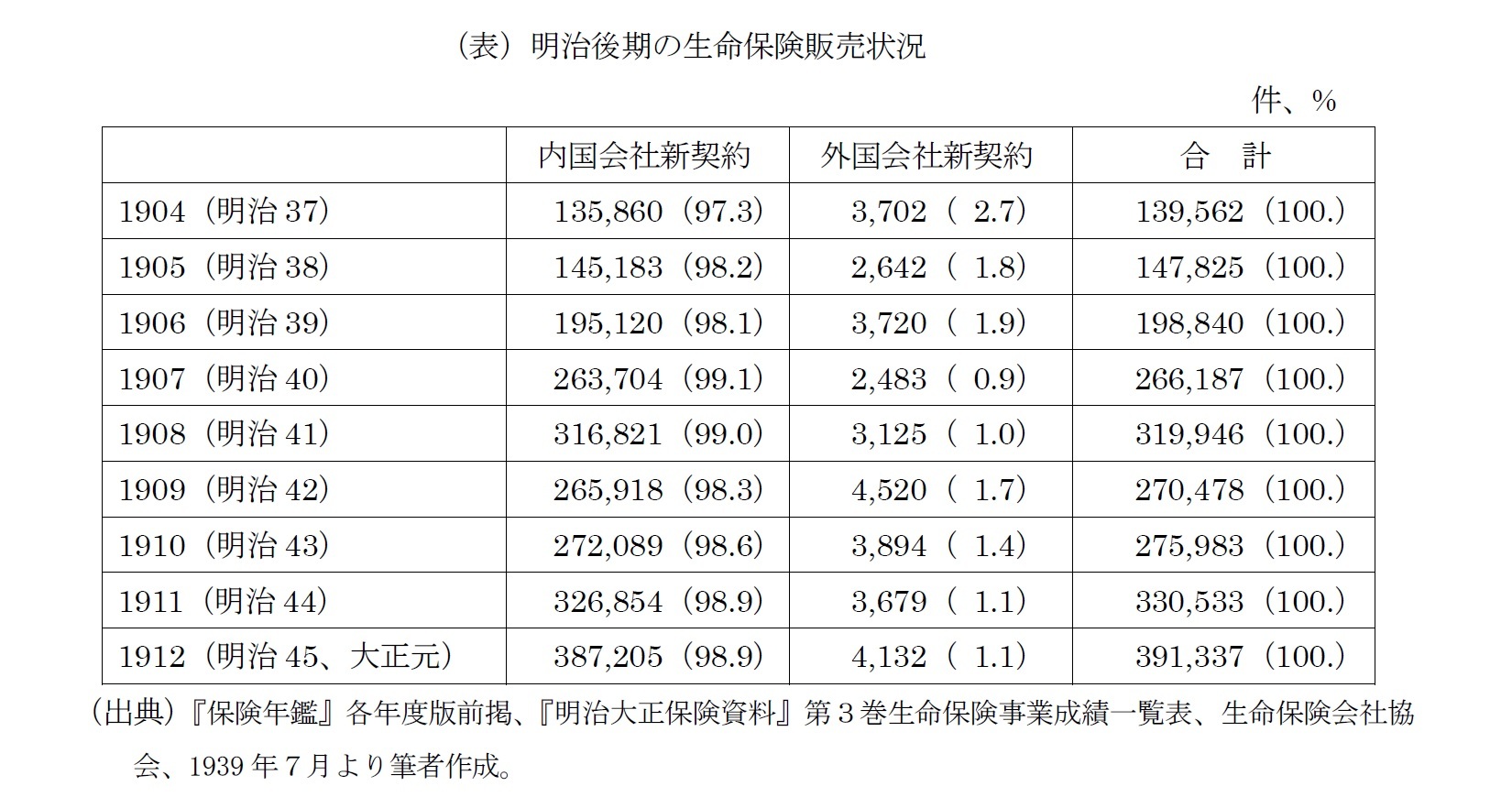

一方、戦前は明治後期から外国生保会社が進出していたが、その販売は、新契約件数全体の1~2%程度に止まっていた。

こうした差異の要因について報告したい。

■目次

1――はじめに

2――保険業法の制定と「外国保険会社ニ関スル件」による外国保険会社の監督

3――外国生保会社の進出

4――太平洋戦争による外国生保会社の消滅

5――おわりに

2016年1月現在で、金融庁が認可している生保会社は41社あり、うち、いわゆる外資系生保会社は15社となっている。

2014年の個人保険新契約販売件数約1505万件のうち、外資系生保会社12社が約387万件を販売しており、個人保険契約全体の4分の1以上を外国生保会社が販売している状況にある。

一方、戦前は明治後期から外国生保会社が進出していたが、その販売は、新契約件数全体の1~2%程度に止まっていた。

こうした差異の要因について報告したい。

■目次

1――はじめに

2――保険業法の制定と「外国保険会社ニ関スル件」による外国保険会社の監督

3――外国生保会社の進出

4――太平洋戦争による外国生保会社の消滅

5――おわりに

1――はじめに

2016年1月現在で、金融庁が認可している生保会社は41社あり、うち、いわゆる外資系生保会社は15社となっている

15社の設立形態としては、外国の生保会社の支店方式による日本への進出が3社、日本において株式会社として設立され、その株式のすべてを外国の保険会社が有する会社が11社、株式の50%を外国の保険会社が有する合弁会社が1社である(なお、株式のすべてを外国の保険会社が有する会社のうち1社は、現在新契約販売を停止している)。

また、15社の外資系生保会社の本国としては、米国が6社、フランスが4社、オランダが2社、ドイツ・カナダ・スイスが各1社となっている。

2014年の個人保険新契約販売件数約1505万件のうち、外資系生保会社12社が約387万件を販売しており、個人保険契約全体の4分の1以上を外国生保会社が販売している状況にある。

さらに、2014年の個人年金保険新契約件数約157万件のうち、外資系生保会社9社が約17万件を販売するなど、外資系生保会社は日本において確固たる地位を築いているものと考えられる。

こうした外資系生保会社について、明治・大正・昭和戦前までの歩みを振り返ることとしたい。

15社の設立形態としては、外国の生保会社の支店方式による日本への進出が3社、日本において株式会社として設立され、その株式のすべてを外国の保険会社が有する会社が11社、株式の50%を外国の保険会社が有する合弁会社が1社である(なお、株式のすべてを外国の保険会社が有する会社のうち1社は、現在新契約販売を停止している)。

また、15社の外資系生保会社の本国としては、米国が6社、フランスが4社、オランダが2社、ドイツ・カナダ・スイスが各1社となっている。

2014年の個人保険新契約販売件数約1505万件のうち、外資系生保会社12社が約387万件を販売しており、個人保険契約全体の4分の1以上を外国生保会社が販売している状況にある。

さらに、2014年の個人年金保険新契約件数約157万件のうち、外資系生保会社9社が約17万件を販売するなど、外資系生保会社は日本において確固たる地位を築いているものと考えられる。

こうした外資系生保会社について、明治・大正・昭和戦前までの歩みを振り返ることとしたい。

2――保険業法の制定と「外国保険会社ニ関スル件」による外国保険会社の監督

1881年7月、福沢諭吉が創設した慶応義塾関係者が中心となって、明治生命(現明治安田生命)がわが国初の近代的生保会社として創業し、次いで1888年3月、帝国生命(現朝日生命)が、1889年7月、日本生命が創業するなど、生保会社の創業が相次いだ1。

こうした中、1900年3月、保険監督法として保険業法が制定され、同年9月には、外国保険会社の監督のため、勅令第380号として「外国保険会社ニ関スル件」が制定された2(なお、同勅令の後身として、1949年に「外国保険事業者に関する法律」が法律として制定され、1996年の保険業法改正により、保険業法に統合されている)。

同勅令においては、

・外国会社が日本において保険事業を営む場合には、日本における代表者を定めるべきこと(第1条)

・外国会社は日本における事業の本拠、代表者の氏名および住所を主務官庁に届け出るべきこと(第2条)

・外国会社による免許申請時には、定款・事業方法書・普通保険約款・保険料および責任準備金の算出の基礎に関する書類などを添付すべきこと(第3条)

・外国会社が主務官庁の命令に違反した場合には、主務官庁は日本における事業の停止、代表者の改任を命じ、または免許を取り消すことができること(第4条)

・主務官庁は、必要と認めるときは外国会社に相当の金額を供託させることができること(第5条)

などが定められており3、日本において保険事業を営む外国会社に対し、内国保険会社とほぼ同様の監督が行われることとなった。

1 詳細については小著「明治から昭和戦前の主力商品 終身保険から養老保険へ」『保険・年金フォーカス』ニッセイ基礎研究所、2016年4月を参照。http://www.nli-research.co.jp/files/topics/52795_ext_18_0.pdf

2 『明治大正保険資料』第2巻673ページ、生命保険会社協会、1937年5月。

3 『日本保険会社法規全集 上巻』128~135ページ、生命保険会社協会、1932年2月。

こうした中、1900年3月、保険監督法として保険業法が制定され、同年9月には、外国保険会社の監督のため、勅令第380号として「外国保険会社ニ関スル件」が制定された2(なお、同勅令の後身として、1949年に「外国保険事業者に関する法律」が法律として制定され、1996年の保険業法改正により、保険業法に統合されている)。

同勅令においては、

・外国会社が日本において保険事業を営む場合には、日本における代表者を定めるべきこと(第1条)

・外国会社は日本における事業の本拠、代表者の氏名および住所を主務官庁に届け出るべきこと(第2条)

・外国会社による免許申請時には、定款・事業方法書・普通保険約款・保険料および責任準備金の算出の基礎に関する書類などを添付すべきこと(第3条)

・外国会社が主務官庁の命令に違反した場合には、主務官庁は日本における事業の停止、代表者の改任を命じ、または免許を取り消すことができること(第4条)

・主務官庁は、必要と認めるときは外国会社に相当の金額を供託させることができること(第5条)

などが定められており3、日本において保険事業を営む外国会社に対し、内国保険会社とほぼ同様の監督が行われることとなった。

1 詳細については小著「明治から昭和戦前の主力商品 終身保険から養老保険へ」『保険・年金フォーカス』ニッセイ基礎研究所、2016年4月を参照。http://www.nli-research.co.jp/files/topics/52795_ext_18_0.pdf

2 『明治大正保険資料』第2巻673ページ、生命保険会社協会、1937年5月。

3 『日本保険会社法規全集 上巻』128~135ページ、生命保険会社協会、1932年2月。

3――外国生保会社の進出

こうした法整備を受け、1901年7月にエクイタブル(米国)、同年12月にサンライフ(カナダ)、マニュファクチュラーズ(カナダ)が免許を取得した(エクイタブルはその後撤退)。

さらに、1902年3月にニューヨーク(米国)、同年11月にはミューチュアル(米国)が免許を取得した(ミューチュアルはその後撤退)。

1911年4月には、上海に本店を置く、英国と中国の合弁会社であるチャイナミューチュアルが免許を取得したが、その後撤退した。

1910年時点で営業していた外国生保会社は、エクイタブル(米国)、サンライフ(カナダ)、マニュファクチュラーズ(カナダ)、ニューヨーク(米国)の4社、1920年時点では、サンライフ(カナダ)、マニュファクチュラーズ(カナダ)、ニューヨーク(米国)、チャイナミューチュアル(上海)の4社、1925年時点では、サンライフ(カナダ)、マニュファクチュラーズ(カナダ)、ニューヨーク(米国)の3社であった4。

いずれも、外国生保会社の支店方式による日本への進出である。

明治後期の外国生保会社の販売状況としては、(表)のとおり、新契約件数全体の1~2%程度となっていた。

さらに、1902年3月にニューヨーク(米国)、同年11月にはミューチュアル(米国)が免許を取得した(ミューチュアルはその後撤退)。

1911年4月には、上海に本店を置く、英国と中国の合弁会社であるチャイナミューチュアルが免許を取得したが、その後撤退した。

1910年時点で営業していた外国生保会社は、エクイタブル(米国)、サンライフ(カナダ)、マニュファクチュラーズ(カナダ)、ニューヨーク(米国)の4社、1920年時点では、サンライフ(カナダ)、マニュファクチュラーズ(カナダ)、ニューヨーク(米国)、チャイナミューチュアル(上海)の4社、1925年時点では、サンライフ(カナダ)、マニュファクチュラーズ(カナダ)、ニューヨーク(米国)の3社であった4。

いずれも、外国生保会社の支店方式による日本への進出である。

明治後期の外国生保会社の販売状況としては、(表)のとおり、新契約件数全体の1~2%程度となっていた。

以降、外国会社は1920年には3,738件(うちサンライフ1,100件、マニュファクチュラーズ1,049件、ニューヨーク988件、チャイナミューチュアル601件)を販売している。

同年の販売保険種類としては、利益配当付養老保険が3,163件と全体の約85%を占め、内国保険会社と同様、利益配当付養老保険が主力商品となっていた5。

1925年の販売件数は3,430件(うちサンライフ1,862件、マニュファクチュラーズ1,566件、ニューヨーク2件)6、さらに1930年の販売件数は6,606件(うちサンライフ5,124件、マニュファクチュラーズ1,482件)7と、過去最高となったが、金融恐慌による減配の影響もあり8、以降販売件数は漸減した。

4 『保険年鑑』各年度版、農商務省商務局(商工省保険部)編纂、生命保険会社協会。

5 『大正9年度 保険年鑑 乙、外国会社』、農商務省商務局編纂、生命保険会社協会、1922年5月。

6 『大正14年度 保険年鑑 乙、外国会社』、商工省保険部編纂、生命保険会社協会、1927年6月。

7 『昭和5年度 保険年鑑 乙、外国会社』、商工省保険部編纂、生命保険会社協会、1932年2月。

8 「加奈陀サン生命契約者配当激減、日本引上説」、「マニュ生命も契約者配当の大減配」、『昭和生命保険資料』第2巻初期(2) 621~622ページ、生命保険協会、1971年3月。

同年の販売保険種類としては、利益配当付養老保険が3,163件と全体の約85%を占め、内国保険会社と同様、利益配当付養老保険が主力商品となっていた5。

1925年の販売件数は3,430件(うちサンライフ1,862件、マニュファクチュラーズ1,566件、ニューヨーク2件)6、さらに1930年の販売件数は6,606件(うちサンライフ5,124件、マニュファクチュラーズ1,482件)7と、過去最高となったが、金融恐慌による減配の影響もあり8、以降販売件数は漸減した。

4 『保険年鑑』各年度版、農商務省商務局(商工省保険部)編纂、生命保険会社協会。

5 『大正9年度 保険年鑑 乙、外国会社』、農商務省商務局編纂、生命保険会社協会、1922年5月。

6 『大正14年度 保険年鑑 乙、外国会社』、商工省保険部編纂、生命保険会社協会、1927年6月。

7 『昭和5年度 保険年鑑 乙、外国会社』、商工省保険部編纂、生命保険会社協会、1932年2月。

8 「加奈陀サン生命契約者配当激減、日本引上説」、「マニュ生命も契約者配当の大減配」、『昭和生命保険資料』第2巻初期(2) 621~622ページ、生命保険協会、1971年3月。

4――太平洋戦争による外国生保会社の消滅

太平洋戦争勃発により、1941年12月、敵産管理法が制定され、敵国や敵国人などの財産について政府が管理人を選任することができるなどとされ、1942年1月、協栄生命(現ジブラルタ生命)がサンライフ、マニュファクチュラーズ、ニューヨーク、エクイタブル(後2社はサンライフに事業を委託)の4外国生保会社の管理人として選任された9。

4外国生保会社の保有契約の協栄生命への包括移転に向け、管理人としての自己契約とならないよう、協栄生命は管理人を解任され、代わって1942年4月、サンライフ、ニューヨーク、エクイタブルの3社の管理人として帝国生命(現朝日生命)が、マニュファクチュラーズの管理人として明治生命(現明治安田生命)が新たに選任された。

1942年5月、4外国生保会社の管理人である帝国生命・明治生命と協栄生命との契約により、保有契約12,135件が協栄生命に包括移転された10。

この包括移転により、保険金支払いなども含め、外国生保会社の営業活動はすべて停止され、以降後述する1973年2月のアリコジャパン(現メットライフ生命)進出までの約30年間、外国生保会社の日本での営業は途絶えた。

9 「協栄生命、敵国生保会社を管理」、『昭和生命保険資料』第3巻戦争期(1) 546ページ、生命保険協会、1972年3月。

10 「カナダ・サン等の包括移転公告(17.6.1官報)」、『昭和生命保険資料』第3巻戦争期(1) 548~550ページ、前掲、『協栄生命史稿』34~40ページ、協栄生命、1963年10月。

4外国生保会社の保有契約の協栄生命への包括移転に向け、管理人としての自己契約とならないよう、協栄生命は管理人を解任され、代わって1942年4月、サンライフ、ニューヨーク、エクイタブルの3社の管理人として帝国生命(現朝日生命)が、マニュファクチュラーズの管理人として明治生命(現明治安田生命)が新たに選任された。

1942年5月、4外国生保会社の管理人である帝国生命・明治生命と協栄生命との契約により、保有契約12,135件が協栄生命に包括移転された10。

この包括移転により、保険金支払いなども含め、外国生保会社の営業活動はすべて停止され、以降後述する1973年2月のアリコジャパン(現メットライフ生命)進出までの約30年間、外国生保会社の日本での営業は途絶えた。

9 「協栄生命、敵国生保会社を管理」、『昭和生命保険資料』第3巻戦争期(1) 546ページ、生命保険協会、1972年3月。

10 「カナダ・サン等の包括移転公告(17.6.1官報)」、『昭和生命保険資料』第3巻戦争期(1) 548~550ページ、前掲、『協栄生命史稿』34~40ページ、協栄生命、1963年10月。

5――おわりに

外国生保会社の最初の免許取得は1901年で、1942年に保有契約12,135件が協栄生命に包括移転されるまでの約40年間、営業活動が行われたこととなるが、最多販売件数は1930年の6,606件に止まり、大きな発展は見られなかった。

当時の外国生保会社の主力商品は内国保険会社と同様の利益配当付養老保険であり、商品面での差別化が進まなかったことが一因とも考えられる。

これに対し、戦後の外資系生保会社の販売商品は戦前までと大きく異なる。

すなわち、1973年2月のアリコジャパン(現メットライフ生命)の無配当保険による日本進出、1976年2月の日本初の医療保険(医療単品)の発売や、1974年11月、アフラックによる日本初のがん保険の発売など、特色ある商品が発売されている。

こうした特色ある商品の販売が、過去約40年の外資系生保会社の進出、躍進の大きな原動力となったものといえよう。

当時の外国生保会社の主力商品は内国保険会社と同様の利益配当付養老保険であり、商品面での差別化が進まなかったことが一因とも考えられる。

これに対し、戦後の外資系生保会社の販売商品は戦前までと大きく異なる。

すなわち、1973年2月のアリコジャパン(現メットライフ生命)の無配当保険による日本進出、1976年2月の日本初の医療保険(医療単品)の発売や、1974年11月、アフラックによる日本初のがん保険の発売など、特色ある商品が発売されている。

こうした特色ある商品の販売が、過去約40年の外資系生保会社の進出、躍進の大きな原動力となったものといえよう。

(2016年05月31日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

小林 雅史

小林 雅史のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2018/03/07 | マイナス金利の「逆風」をしのぐ生保各社の創意工夫-2017年生保各社の新商品・新サービス戦略を振り返る | 小林 雅史 | 基礎研マンスリー |

| 2017/12/26 | 2017年生保新商品と新サービス-保険料の引き上げという「逆風」をしのぐ各社の創意工夫 | 小林 雅史 | 保険・年金フォーカス |

| 2017/11/29 | 出産育児一時金・埋葬料-健康保険による特殊な現金給付 | 小林 雅史 | 基礎研レター |

| 2017/10/24 | 保険料キャッシュレスのあゆみ-預金口座振替から保険料払込前の責任開始へ | 小林 雅史 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【昭和戦前までの外資系生保会社-明治後期からの日本への進出】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

昭和戦前までの外資系生保会社-明治後期からの日本への進出のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!