- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 認知症ケアパスづくりで大切にしたいこと-認知症の人の地域包括ケアの実現に向けて

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―「認知症ケアパス」とは?

「認知症ケアパス」とは、認知症の人の生活機能障害の進行に合わせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいのか、具体的な機関名やケア内容等を、あらかじめ認知症の人とその家族に提示できるようにするものと説明される。厚生労働省が策定した平成25年度から平成29年度までの「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)」には、取組み課題の一番目に「認知症ケアパスの作成」が挙げられており、市町村ごとの作成を求めている。

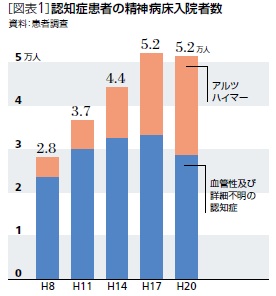

オレンジプランのベースとなる考え方をまとめた「今後の認知症施策の方向性について」1には、今後目指すべき基本目標として、‘不適切なケアの流れ’を変え、むしろ逆の流れとする標準的な認知症ケアパス(状態に応じた適切なサービス提供の流れ)を構築するとしている。さらに、「認知症の人は、精神科病院や施設を利用せざるを得ない」という考え方を改め、「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができる社会」を目指すということが書かれている。

勿論これは、介護施設や精神科病院への認知症の人の入所・入院を否定するものではないだろう。しかし、必要のない入所・入院が増えている現状において、認知症の人にとっての地域包括ケアをどのように実現するかは、それぞれの地域が猶予無く考えなければならない優先順位の高い課題である。

オレンジプランが公表されてから間もなく2年。現在、市町村は第6期介護保険事業計画2の策定に向けて、この認知症ケアパスの作成に関わる作業の只中にあると考えられる。いまだ「認知症ケアパスの作成」の具体的な作業に関する疑問や問いかけが少なくない中、本稿は、改めて認知症ケアパスの意義を考え、認知症の人自身の受益につなげていくための取り組み課題を整理したい。

2―不適切なケアの流れはなぜ起こるのか

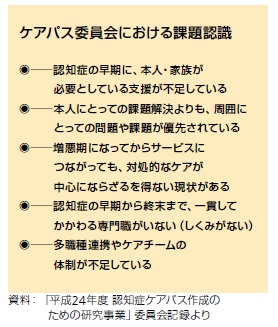

はじめに、「認知症ケアの流れを変える」とまで言わせた‘不適切なケアの流れ’とは、いったいどのような理由で生じてしまうのか。前述の「今後の認知症施策の方向性について」には、不必要な施設入所・入院が増えている背景として、早期診断・早期対応の遅れや、行動・心理症状への対応力不足の課題が挙げられている。また、ケアパス委員会3においては、介護保険により提供されるサービスが当事者ニーズに致していないことや、誰にとってのサービスかという点で、考え方の`はき違い`が起きているとの課題が挙げられた。

1│本人不在の意思決定という課題

たとえば、要介護認定後にデイサービス等の公的サービスを利用すると、長年慣れ親しんできた地域との関わりや、近隣住民との交流が薄れてしまうという話はよく耳にする。介護保険サービスは、本人が持っている力を最大限に使い、「本人が望む暮らし」を支えていくために用いられる制度4のはずだが、実際には、本人の自立支援や自己決定という側面は弱く、家族や周囲の人の想いが優先されやすい面がある。認知症の人の場合には、さらに本人の意思が尊重されにくく、家族、地域包括支援センター、ケアマネジャー、医療関係者、介護関係者など、それぞれが懸命に支えようとする‘善意’が、逆に、「本人が望む暮らし」とは異なる方向へと運んでしまうこともある。

問題なのは、認知症の人自身が納得していないサービスを利用し、なじみの関係が全くない環境へと移動させられることにより、認知症の症状がさらに進行してしまったり、行動・心理症状を引き起こす要因になってしまったりと、必ずしもサービス利用が本人の受益につながっていない点にある。

2│ケアの連続性と生活の継続性が欠如しているという課題

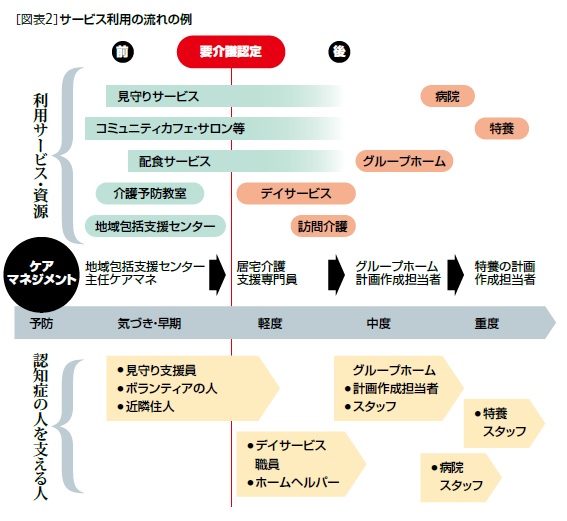

もう1つは、現行制度のしくみそのものに、ケアの連続性や生活の継続性が損なわれやすいという課題があることだ。図表2は、早期から終末期までの「ケアの流れ」の中で、認知症の人とサービス(資源)や専門職のかかわりを表した例である。

たとえば、図中央のケアマネジメントを担う専門職を見てみると、要介護認定以前であれば地域包括支援センターの主任ケアマネ、要介護認定以降であれば利用するサービスによって担当者が変わっていくしくみである。そのため、認知症の早期から終末期まで、一貫した情報を持って本人と関わり続ける専門職が存在せず、関係者がよほど高い意識で臨まない限り、本人の情報は次のステージ(移動した先の介護サービスや医療の場)には引き継がれない。また、医療機関に入院した場合には、介護報酬が算定されないという制度上の理由から、利用者とケアマネジャーとのかかわりは希薄になるか、途切れてしまうことが多くなる。

ケアの連続性や生活の継続性を重視すべき認知症ケアは、たとえ利用するサービスを変えることになっても、その変り目で本人の情報をまるごと引き継いでいくことが重要になる。また、情報を引き継ぐだけでなく、認知症を抱えて長い道のりを歩む本人・家族に、早期のうちから寄り添い、伴走し続ける専門職の存在が望まれる。

たとえば、認知症が重度になってから利用者に出会った支援者は、認知症の症状から捉えたその人の姿に惑わされ、本来のその人を支えていくことよりも、目の前にある症状へ対応(問題解決思考)に陥りやすい。一方、認知症の早期のうちに出会った支援者は、本来のその人の姿を理解しているため、認知症が重度になった時にも、当たり前のこととして「その人らしい暮らし方」「本人の想いや希望」「個性」などを尊重したケアが提供できる。

サービスの変り目で情報がつながらないという課題、認知症の早期から終末までを伴走し続ける専門職がいないという課題。これらは、本人不在のままに「不適切」と言われるケアの流れを生んできた要因の一つと考えられる。

3―ケアパスづくりに向けた2つの取組み課題

これらの課題を踏まえて、今後、各地域に作られる認知症ケアパスには、どのような取組みが期待されるのであろうか。

前述のとおり、認知症ケアパスは、認知症の進行に合わせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいのか、具体的な機関名やケア内容等を当事者等に提示できるようにするものだ。そのためには、認知症のステージごとに、当事者が必要としている支援内容を明らかにし、そのニーズに対応する社会資源を整えておく必要がある。つまり、認知症ケアパスづくりにおける1つ目の取組み課題は、当事者ニーズに基づく社会資源の基盤整備(マクロの認知症ケアパス)であり、これらの社会資源を認知症のステージ別に整理し、認知症ケアパスに位置づける作業が必要になる。

しかし、冒頭に挙げた「不適切なケアの流れ」は、マクロの認知症ケアパスをつくっただけでは止めることが出来ない。認知症ケアの悪循環を断ち切り、ケアの継続性、生活の継続性が保証されるしくみや体制があってこそ、「本人が望む暮らし」を目標とするケアの流れに変えていくことも可能になる。そのため、2つ目に必要な取り組み課題は、ケアパスに位置づけられた社会資源を使って、個別の人のケアの流れをコーディネートしていく体制づくり(ミクロの認知症ケアパス)と考えられる。

例えば、和光市における「コミュニティケア会議(地域ケア会議)」や、大牟田市の「認知症サポートチーム」、加賀市の「センター方式推進員の養成」、霧島市の「ライフサポートワーカーの養成」等、既に、先駆地域においては、認知症の人のケアマネジメントを底上げしていく様々な体制が作られ、効果を上げている。

4―認知症ケアパスで実現したい「備え型の支援」

オレンジプランの中でも特に強調されているのは、早期診断・早期支援体制の充実だ。早期診断・早期支援の意義は、一定の予後予測に基づき、症状が進行した場合にも本人・家族に不安や混乱を生じさせない‘備え’を提供できることにある。

たとえば、火の不始末、衛生面、服薬や栄養管理など、生活の中で様々に生じてくる困りごとや、近隣住民とのトラブルが起きてしまってからでは、目の前にある課題解決ばかりに目が奪われて、本人の想いや願いを慮る視点はなおざりにされやすい。これこそが、本人が望まない「ケアの流れ」の起点となり、望まないサービスの押し付けになってしまう要因にもなろう。

一方、認知症の早期のうちから本人・家族にかかわりを持ち、不安や混乱を受け止めていく体制があれば、当事者の安心につながるだけでなく、支援者は、認知症の人の「出来ないこと」よりも「出来ること」に眼を向け、「周囲の困りごと」よりも「本人の困りごと」に思いを寄せる余裕を持つことが出来る。こうした本人本位のケアは、結果として行動・心理症状を予防し、家族等の心身負担の軽減にもなっていく。

そうであるならば、今後つくられる認知症ケアパスには’備え重視’や’予防重視’にシフトしたサポート体制をもっともっと充実させていくことが必要だ。また、その体制づくりにおいては医療や介護保険サービス以外にも、地域の中のあらゆる社会資源(例えば、商業施設、銀行、レストラン、ボランティア等)が参加可能である。早期における認知症の人の困りごとは、生活の中のほんの些細なことかもしない。しかし、その些細なことを見過ごさず生活課題を最少にくい止めていくことは、認知症の人のその後の安定した生活にきっと役立つはずである。

全ての団塊世代が75歳以上となる2025年は目前だ。そのとき、認知症高齢者の数は470万人になるとの推計も示された。その途方もない数の認知症の人を支えようとするとき、「手遅れ型の支援」のままでは人材、費用ともに不足する一方となるだろう。認知症ケアパスづくりは、いかに「備え型の支援」にシフトしていくかが鍵になる。

【主な参考文献】

(2014年09月05日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

山梨 恵子

山梨 恵子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2015/09/07 | 「ゆめのほとり」で出会った福寿荘の住人-問われる「グループホームらしさ」とは | 山梨 恵子 | 基礎研マンスリー |

| 2015/08/12 | 地域で活かす!地域が変わる! 運営推進会議でまちづくり | 山梨 恵子 | 研究員の眼 |

| 2015/07/07 | グループホームのチャレンジ-地域支援機能拡充への期待 | 山梨 恵子 | 基礎研マンスリー |

| 2015/07/03 | 認知症ケアパスづくりで大切にしたいこと-認知症の人の地域包括ケアの実現に向けて | 山梨 恵子 | ニッセイ基礎研所報 |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【認知症ケアパスづくりで大切にしたいこと-認知症の人の地域包括ケアの実現に向けて】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

認知症ケアパスづくりで大切にしたいこと-認知症の人の地域包括ケアの実現に向けてのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!