- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- トリエンナーレの時代-国際芸術祭は何を問いかけているのか(後編)

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(6月号から続く)

2│瀬戸内国際芸術祭-美しい自然と作品の背後に潜む近代化の負の歴史

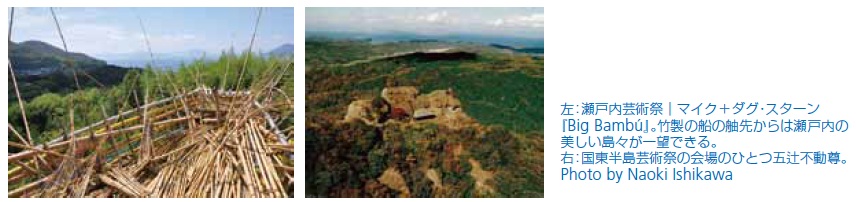

「里山型」トリエンナーレの代表である瀬戸内国際芸術祭は、1992年にベネッセグループが直島でスタートさせた一連のアートプロジェクトの延長線上に位置している。2回目の2013年は、会場を瀬戸内12島と高松港・宇野港周辺に広げ、春、夏、秋の3会期に分けて実施。26の国と地域から参加した200組のアーティストの作品207点が、瀬戸内の島々に設置された。

高松から最西端の息吹島の作品を回るだけで一日がかり、芸術祭の全貌を把握するのは容易ではない。それでも108日間に前回を上回る107万人が来場、会期中、島に渡る船はどの便も芸術祭に訪れる人々で一杯になった。

この芸術祭の特徴は、アート作品を巡りながら、瀬戸内の美しい島々の自然、そこで培われてきた島固有の歴史や文化、生活に触れ、体験できることである。お年寄りをはじめとした島々の住民との触れあいも大きな魅力だ。

「瀬戸内の島々に活力を取り戻し、瀬戸内海が地球上のすべての地域の『希望の海』となる」と主催者が宣言するように、この芸術祭は地域の活性化が大きな目的となっている。実際、昨年の芸術祭がきっかけとなって、男木島では休校中の小中学校が再開され、豊島では棚田の景観維持活動が展開されるようになり、宿泊や物販・飲食などで大きな経済効果があったとされる。

しかし、筆者が注目したいのは、来場者一人ひとりが、この芸術祭を通じて感じ、考えたことである。私たちがまず目にするのは、瀬戸内海に浮かぶ島々の美しさであり、棚田や里山に広がる集落などの懐かしい風景である。それは都市部に暮らす多くの日本人が忘れてしまった日本の原風景、「正しい日本の姿」とでも形容するとイメージは伝わるだろうか。実は、これらの美しい風景や芸術作品の背後には日本の近代化の負の歴史が潜んでいる。

犬島、直島では前世紀初頭、相次いで銅の製錬所が開業し、島外からの転入が相次いで島は文化会館や演芸場ができるほど賑わった。しかし犬島では、銅価格の急落で精錬所は10年で閉鎖。1910年頃に5、6千人だった人口は、今ではわずか54人、しかもほとんどが高齢者である。直島では高度成長期に工場の近代化も進められたが、80年代以降の合理化によって毎年100人というペースで転出が続き人口は急減、島は活力を失っていった。製錬所の亜硫酸ガスで農作物や樹木は大きな被害を受け、今もその傷跡が残る。

石灯籠の石材で有名な豊島も、高度成長期、建設ブームで生産が追いつかないほど栄えたが、韓国・中国の安価な石材の流入で石材業は急速に衰退し、島は活気を失う。1990年には大量の産業廃棄物の不法投棄が発覚、瀬戸内で最も豊かと言われた島は大きなダメージを受けた。そして大島には国立ハンセン病療養所が開設され、根拠のない理由で何人もの人が隔離されていた。

日本の高度成長や大都市の繁栄の陰で、島々は傷つけられてきたのである。芸術祭のアート作品は、そうした場所に私たちを向かわせる。インターネットで世界中の情報が瞬時に流通する時代にあって、限られた船便を乗り継ぎ、炎天下の中、自分の足だけを頼りにそこかしこに設置された作品を探し出す。都会の便利な生活に慣れ親しんだ者にとっては、苦行と言えなくもない。

しかし、身体感覚のすべてを使って感じ取る島々の自然や人々の営み、歴史や文化、アート作品との出会いは、様々なことを問いかけてくる。日本の美しい風土や文化に改めて気づかされるだけでなく、高齢化や過疎、環境問題、都市と地方の乖離など、現代社会の抱える矛盾が容赦なく突きつけられる。

アート作品は、私たちをそうした思索と思考に導く道先案内であり、瀬戸内という母なる海に抱かれた島々は、本当の豊かさとは何か、日本はこれからどこへ向かうのか、といったことを考える格好の舞台を提供してくれる。

3|十和田奥入瀬芸術祭――観光業の衰退と向き合うインスタレーション

十和田奥入瀬芸術祭では十和田市現代美術館に加え、奥入瀬・十和田湖エリアが開催地となった。高度成長期以降、日本を代表する観光地として栄えた十和田湖温泉郷。バブル崩壊で経営が悪化し、東日本大震災による客足の減少が追い打ちとなって、廃業や休業に至った宿泊施設も少なくない。

この芸術祭も、そうした場所を会場にすることで、私たちに何かを訴えようとしている。半ば廃墟と化した水産保養所の建物を使い、3組のアーティストが行ったインスタレーション『知らないうちに船は出ていた』は、まさしくそれを象徴するような作品だった。

数十年間の観光業の盛衰と観光開発の傷跡が凝縮されたような建物、しかしそれが立地する十和田湖、奥入瀬渓谷の自然とその美しさは数千年の時を超えて微動だにしない。経済と自然、その間で揺れ動く人間の存在。かつて多くの観光客で賑わったであろう保養所の中では、そうしたことに思いを馳せない訳にはいかない。

あいち、瀬戸内、十和田奥入瀬。それぞれの地が歩んできた歴史、人々が培ってきた文化、そして芸術祭としてのアプローチは大きく異なっている。しかしこれらのトリエンナーレが、私たちに何かを深く考えさせる国際芸術祭である点は共通している。

4│2014年のトリエンナーレ

今年も全国各地でトリエンナーレの開催が予定されている。5回目となる横浜トリエンナーレは、アーティスティック・ディレクターに日本を代表する現代美術家、森村泰昌を迎えた。展覧会のタイトルは「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」。焚書をテーマにしたレイ・ブラッドベリのSF小説『華氏451度』に着想を得たもので、「『芸術』という名の舟に乗り込み『忘却』という名の大海へと冒険の旅に出ること」を呼びかける。

奈良時代から「六郷満山」という山岳仏教が形成され、神と仏が共存する神仏習合文化の発祥の地とされる国東半島には、今も特異な文化や奇祭が受け継がれている。その国東半島の岬や尾根、集落を使って、2012年には「異人」を、13年には「地霊」をテーマにアートプロジェクトが実施されてきた。

今年秋の国東半島芸術祭では、それらを含め、約30組の作品が展開される。海岸線や山間部、集落などに恒久設置された作品を、トレッキングなどのツアーで巡るというものだ。作品とともに国東半島という土地の持つ力や時間の流れを一人ひとりが体感し、何かを得られる芸術祭となるだろう。

3―文化の時代、社会に問いかける芸術祭

100年以上前に始まったヴェネチア・ビエンナーレは、国家行事として創設されたものだが、二度の世界大戦を経て、映画、演劇、音楽、建築、ダンスなどの分野も加えられて現在に至る。

ヴェネチアに限らず、世界各国のトリエンナーレは、それぞれの目的で始まり、時代とともに変化し続けてきた。地域や社会情勢に応じたテーマが掲げられ、各国の芸術家が独自の表現や作品でそれに応え、その積み重ねによって美術や芸術の潮流が形成されてきた。

最近の日本のトリエンナーレも、そうした世界の流れの中に位置している。しかし、わずか10年あまりの期間にこれだけ多くのトリエンナーレが創設された状況は、日本という国の大きな変化に呼応していると思えてならない。

日本は人口減少の時代に突入し、経済環境の変化や将来の社会保障の面で大きな不安材料となっている。しかし、超長期の人口推移と文化・芸術の関係を俯瞰すると、人口減少は別の視座を与えてくれる。これまで日本には大きく4回の人口増加の波があったと言われているが、過去3回の人口停滞期にはいずれも日本独自の文化や芸術が誕生しているのだ。

その歴史が繰り返されるとすれば、日本は有史以来4回目の文化の時代を迎えたことになる。そうした大きな時代の流れの中で、各地のトリエンナーレは国内外の芸術の今を集約し、一望できる機会を私たちに提供してくれる。

しかし、本稿で紹介したように、日本各地のトリエンナーレは、芸術作品を展示、紹介する文化イベントの域を超えている。多くのトリエンナーレが地域の活性化を掲げ、様々な効果が生み出されていることも事実だが、そうしたわかりやすい側面だけで、今のトリエンナーレの役割を捉えるのは適切ではないだろう。

それ以上に、既存の価値観を揺さぶり、現代社会に問題提起をする存在としてのトリエンナーレ。そこにこそ、時代の大きな転換点を迎えた日本におけるトリエンナーレの意味を見いだすべきではないだろうか。

不便を承知で瀬戸内の離島のアート作品に100万人以上が訪れるのは、私たち自身も、今の時代に大きな疑問を抱き、新たな価値観を模索しているからだと思えるのである。

トリエンナーレの時代は日本の将来に何を残すのか。主催者や芸術監督、そしてアーティストたちの力量が問われるのはこれからだ。

(2014年07月07日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

吉本 光宏 (よしもと みつひろ)

吉本 光宏のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2023/07/11 | 個人寄付から社会を変える-新型コロナの経験を活かすために | 吉本 光宏 | ニッセイ基礎研所報 |

| 2023/06/07 | Achieving world peace through art and culture: A declaration at the Busan International Cultural Forum | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

| 2023/05/25 | 文化から平和を考える-釜山国際文化フォーラムに出席して | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

| 2022/11/22 | DON’T FOLLOW THE WIND-未だ終わらぬ東日本大震災と福島第一原発事故 | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【トリエンナーレの時代-国際芸術祭は何を問いかけているのか(後編)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

トリエンナーレの時代-国際芸術祭は何を問いかけているのか(後編)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!