- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 市場との対話を進める地方公共団体-依頼格付け取得の背景

コラム

2007年11月18日

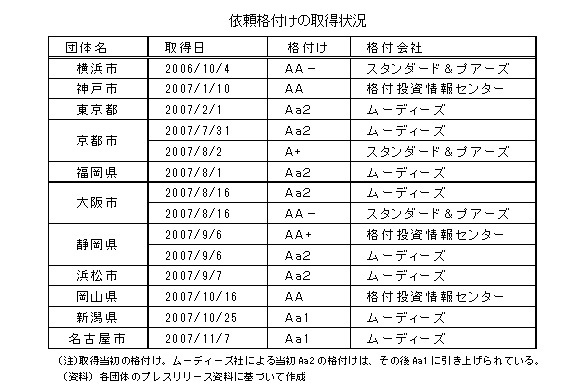

1.「依頼格付け」を取得する地方公共団体が続出

この「依頼格付け」とは、格付けを希望する団体が公開情報とは別に格付け機関から求められた情報を提供したうえで判定がなされる格付けのことである。一方、公開情報のみに基づいて、当該団体の依頼とは無関係に、格付け機関が任意に判定する「非依頼格付け」は、俗に「勝手格付け」とも呼ばれる。市場公募地方債発行団体に対しては、これまでは格付投資情報センターと日本格付研究所による「非依頼格付け」が行われてきたが、そうした状況に満足することなく、自らの意思で「依頼格付け」を取得する地方公共団体が、この1年あまりの間に続出したのである。

2001年度に実施された財政投融資制度の抜本的改革以降、地方債引き受けにおける公的資金のウエイトは大幅に縮小し、2007年度の地方債計画においては、市場公募債と縁故債を中心とする民間資金のウエイトが63%を占めるに至っている。前述の団体が敢えて「依頼格付け」を取得する決断を下したのは、市場の評価や信認を得ることができれば、地方債発行による資金調達が円滑化し、金利が低く設定されるなど「依頼格付け」の結果によってもたらされる便益が「依頼格付け」のための費用を上回る可能性があるためであろう。

実際、京都市と福岡県、新潟県などは、来年1月に実施される国内非居住者に対する利子非課税措置を念頭に置いて、海外投資家の開拓を目的として依頼格付けを取得したことを明示的に表明している。例えば、スタンダード・アンド・プアーズやムーディーズは米国の地方債の格付けにおいて長い経験と積み重ねられた実績があり、こうした格付機関による格付けは、いわばグローバル・スタンダードに基づくものとして、海外の投資家にとっては重要なシグナルとなるものと考えられる。しかも、格付けの結果だけではなく、依頼格付けを取得すること自体が市場との対話に前向きな姿勢を示すものとして好感されるかもしれない。

2001年度に実施された財政投融資制度の抜本的改革以降、地方債引き受けにおける公的資金のウエイトは大幅に縮小し、2007年度の地方債計画においては、市場公募債と縁故債を中心とする民間資金のウエイトが63%を占めるに至っている。前述の団体が敢えて「依頼格付け」を取得する決断を下したのは、市場の評価や信認を得ることができれば、地方債発行による資金調達が円滑化し、金利が低く設定されるなど「依頼格付け」の結果によってもたらされる便益が「依頼格付け」のための費用を上回る可能性があるためであろう。

実際、京都市と福岡県、新潟県などは、来年1月に実施される国内非居住者に対する利子非課税措置を念頭に置いて、海外投資家の開拓を目的として依頼格付けを取得したことを明示的に表明している。例えば、スタンダード・アンド・プアーズやムーディーズは米国の地方債の格付けにおいて長い経験と積み重ねられた実績があり、こうした格付機関による格付けは、いわばグローバル・スタンダードに基づくものとして、海外の投資家にとっては重要なシグナルとなるものと考えられる。しかも、格付けの結果だけではなく、依頼格付けを取得すること自体が市場との対話に前向きな姿勢を示すものとして好感されるかもしれない。

2.「個別条件交渉方式」移行によって高まった市場評価の重要性

もっとも、依頼格付けを取得する地方公共団体が昨年10月以降に次々と現れたことの理由としては、海外投資家の開拓を目的としたものという説明だけでは不十分であろう。昨年8月の総務省通達によって、市場公募地方債の発行条件決定が「統一条件決定方式」から「個別条件交渉方式」へと完全移行し、新発債の応募者利回りが既発債の流通利回りと連動して決まる構造が強固になった事実を抜きにして考えることはできない。言い換えると、不特定多数の投資家が参加する市場での評価が地方債発行のコストに反映される関係が一段と強まったからと言えるであろう。市場公募地方債発行のコストを抑制するためには、市場における全般的な評価を高めることが重要であり、その評価における重要な判断材料となっている可能性が高いのが専門格付機関による格付けだからである。

いずれにしても、地方債発行のコストを抑制することができれば、何よりも地域住民の利益にかなうものである。

もちろん、不特定多数の投資家が集う市場の評価は、気まぐれで、移り気に見えるケースがあることも否定できない。逆に言えば、それだからこそ、無用の誤解を受けたり、誤った評価を下されたりすることのないよう、地方公共団体が十分な情報開示を行って、説明責任を果たしているかどうかが改めて問い直されているという言い方もできるだろう。その意味では、格付機関から依頼格付けを取得することはその手段の一つに過ぎない。平時から詳細な情報開示とともに住民を納得させるような説明を行ったうえで、敢えて依頼格付けを取得する必要はないと判断したり、独自の方法によって、国債と同格かそれ以上に安全な投資対象であることを示す材料を自ら提示したりする地方公共団体があってもよいであろう。

日本の場合は、地方債に対する民間投資家の大半は金融機関であり、究極的な資金の出し手である個人の資産を有利に、かつ安全に運用するという使命から逸脱することは許されない。妥当性を欠いた投資判断をし続ければ、市場からの撤退を余儀なくされる。つまり、正しい情報、妥当と思われる判断材料に敏感に反応し、誤った判断を即座に正す自浄作用が働く。政府が誤りを犯すことがあるように、市場も時として誤りを犯す。だが、自らの誤りを正すことに、市場にためらいはないと言えるであろう。このような意味でも、市場と対話する姿勢は欠かすことができないものと言えるだろう。

いずれにしても、地方債発行のコストを抑制することができれば、何よりも地域住民の利益にかなうものである。

もちろん、不特定多数の投資家が集う市場の評価は、気まぐれで、移り気に見えるケースがあることも否定できない。逆に言えば、それだからこそ、無用の誤解を受けたり、誤った評価を下されたりすることのないよう、地方公共団体が十分な情報開示を行って、説明責任を果たしているかどうかが改めて問い直されているという言い方もできるだろう。その意味では、格付機関から依頼格付けを取得することはその手段の一つに過ぎない。平時から詳細な情報開示とともに住民を納得させるような説明を行ったうえで、敢えて依頼格付けを取得する必要はないと判断したり、独自の方法によって、国債と同格かそれ以上に安全な投資対象であることを示す材料を自ら提示したりする地方公共団体があってもよいであろう。

日本の場合は、地方債に対する民間投資家の大半は金融機関であり、究極的な資金の出し手である個人の資産を有利に、かつ安全に運用するという使命から逸脱することは許されない。妥当性を欠いた投資判断をし続ければ、市場からの撤退を余儀なくされる。つまり、正しい情報、妥当と思われる判断材料に敏感に反応し、誤った判断を即座に正す自浄作用が働く。政府が誤りを犯すことがあるように、市場も時として誤りを犯す。だが、自らの誤りを正すことに、市場にためらいはないと言えるであろう。このような意味でも、市場と対話する姿勢は欠かすことができないものと言えるだろう。

3.万能ではない市場からの資金調達

市場公募地方債発行団体は、2007年度中に25都道府県、17都市の総計42に達する見込みである。地域住民へ公募を行う「ミニ公募債」にも視野を広げると、発行団体の総数は130にも達する。こうした市場化の動きに対して、すべての地方公共団体が市場から資金を調達できるわけではない、すべきではないという声も聞かれる。かりに、現状のままですべての団体が地方債の市場公募を行えば、とてつもなく高い金利が求められるケースが想定されるからであろう。

ここで注意しなければならないのは、どのような性質の歳出をまかなうために地方債を発行するかである。どのような地域に住んでいても最低限確保されなければならない公共サービスを、かりにナショナルミニマムに対応する公共サービスとするならば、ナショナルミニマムに対応する公共サービスを提供するための財源が不足する団体が市場公募地方債の発行で当座の資金繰りをつけなければならないという状況はあってはならないことであろう。だが、ナショナルミニマムを超えて、他地域と比べて非常に高い水準の公共サービスを提供するために必要な財源であれば、話は全く別である。これを市場公募地方債に委ねた場合、将来の債務償還能力が高くないと判断されれば、高金利が求められることになると考えられるが、それはむしろ好ましいことであろう。

もちろん、市場は、調達される資金がナショナルミニマムに対応する公共サービスを提供するための財源かどうかなどは判断しないだろう。主たる注意を振り向けるのは、元利金が遅滞なく支払われることの確からしさのみだと言っても、過言ではないかもしれない。しかし、そうした市場の性格自体に問題があるというより、それ以前の段階において、どのような資金を市場からの調達に委ねるかの決定自体を問うべきであろう。

地方債での資金調達はコストの分担やキャッシュフローの発生を平準化させることができても、結局のところ、元利償還金の財源は将来の地方税や地方交付税の一部で賄わなければならない。もしも、ナショナルミニマムに対応する公共サービス提供のために公共投資が必要であって、かつ、公共投資実施のために発行する地方債の償還財源が不足するような状況が、人口の少ない地方公共団体などで生じているのだとしたら、そのこと自体を問題視すべきであろう。これは地方交付税の算定方式や税源移譲の範囲だけではなく、何をナショナルミニマムとするのかという本質に関わる問題である。

こうした議論を突き詰めることなく、市場からの資金調達を否定的に捉えても、事態は改善しない。ナショナルミニマムを問う議論は、国と地方の責任範囲を問う議論でもあるはずだ。国にしか果たせない役割や地方にしか果たせない役割があるように、市場でしか効率的に実現できないこともある。こうした議論が具体化すれば、ナショナルミニマムを超えた公共サービスを提供するための資金調達において、市場公募債が適切なのか、そうではないのかなどは、自ずと決着がつくだろう。

いずれにしても、市場からの資金調達がすべて是か非かというような議論に矮小化させてはならない。根幹にある国と地方の責任範囲やナショナルミニマムとは何かという問題と対峙することが、もはや避けては通れないところまできているのかもしれない。

ここで注意しなければならないのは、どのような性質の歳出をまかなうために地方債を発行するかである。どのような地域に住んでいても最低限確保されなければならない公共サービスを、かりにナショナルミニマムに対応する公共サービスとするならば、ナショナルミニマムに対応する公共サービスを提供するための財源が不足する団体が市場公募地方債の発行で当座の資金繰りをつけなければならないという状況はあってはならないことであろう。だが、ナショナルミニマムを超えて、他地域と比べて非常に高い水準の公共サービスを提供するために必要な財源であれば、話は全く別である。これを市場公募地方債に委ねた場合、将来の債務償還能力が高くないと判断されれば、高金利が求められることになると考えられるが、それはむしろ好ましいことであろう。

もちろん、市場は、調達される資金がナショナルミニマムに対応する公共サービスを提供するための財源かどうかなどは判断しないだろう。主たる注意を振り向けるのは、元利金が遅滞なく支払われることの確からしさのみだと言っても、過言ではないかもしれない。しかし、そうした市場の性格自体に問題があるというより、それ以前の段階において、どのような資金を市場からの調達に委ねるかの決定自体を問うべきであろう。

地方債での資金調達はコストの分担やキャッシュフローの発生を平準化させることができても、結局のところ、元利償還金の財源は将来の地方税や地方交付税の一部で賄わなければならない。もしも、ナショナルミニマムに対応する公共サービス提供のために公共投資が必要であって、かつ、公共投資実施のために発行する地方債の償還財源が不足するような状況が、人口の少ない地方公共団体などで生じているのだとしたら、そのこと自体を問題視すべきであろう。これは地方交付税の算定方式や税源移譲の範囲だけではなく、何をナショナルミニマムとするのかという本質に関わる問題である。

こうした議論を突き詰めることなく、市場からの資金調達を否定的に捉えても、事態は改善しない。ナショナルミニマムを問う議論は、国と地方の責任範囲を問う議論でもあるはずだ。国にしか果たせない役割や地方にしか果たせない役割があるように、市場でしか効率的に実現できないこともある。こうした議論が具体化すれば、ナショナルミニマムを超えた公共サービスを提供するための資金調達において、市場公募債が適切なのか、そうではないのかなどは、自ずと決着がつくだろう。

いずれにしても、市場からの資金調達がすべて是か非かというような議論に矮小化させてはならない。根幹にある国と地方の責任範囲やナショナルミニマムとは何かという問題と対峙することが、もはや避けては通れないところまできているのかもしれない。

(2007年11月18日「エコノミストの眼」)

このレポートの関連カテゴリ

石川 達哉

石川 達哉のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2018/12/28 | 同床異夢の臨時財政対策債-償還費を本当に負担するのは国か、地方か? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |

| 2018/07/13 | 「地方財源不足額」は本当に解消されているのか?―先送りされ続ける臨時財政対策債の償還財源確保 | 石川 達哉 | 基礎研レポート |

| 2017/08/31 | 再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか? | 石川 達哉 | 基礎研レポート |

| 2017/07/03 | 増大する地方公共団体の基金残高 その2-実は拡大している積立不足!? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【市場との対話を進める地方公共団体-依頼格付け取得の背景】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

市場との対話を進める地方公共団体-依頼格付け取得の背景のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!