- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 厚生年金の給付調整を緩和した上で継続する案は、今後の検討に有用~年金改革ウォッチ 2025年5月号

厚生年金の給付調整を緩和した上で継続する案は、今後の検討に有用~年金改革ウォッチ 2025年5月号

保険研究部 主席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査部長 兼任 中嶋 邦夫

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1 ―― 先月の動き

○年金局 年金広報検討会

4月23日(第20回) 年金広報の取組と今後の進め方、次期公的年金シミュレーター、その他

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57163.html (資料)

2 ―― ポイント解説:与党へ示された、厚生年金に対する給付調整を緩和した上で継続する案

![図表2 厚生年金の給付調整を緩和して継続する案が厚生年金[2階部分]の給付水準へ与える影響](https://www.nli-research.co.jp/files/topics/81965_ext_15_4.jpg?v=1747100006) しかし、2024年に公表された将来見通し(過去30年投影ケース)によれば、既に与党内で合意されている内容と同程度の厚生年金の適用拡大を反映した場合には、厚生年金(2階部分)の給付調整(マクロ経済スライド)を次の制度改正の時期(2030年頃)よりも早い2028年度に停止できる見込みになっている。そこで厚労省は、次の制度改正に向けた検討に際して社会経済情勢の変化を見極めるために、厚生年金に対する給付調整を次の財政検証の翌年度(通常であれば2030年度)まで緩和して継続する案を、あわせて示した。

しかし、2024年に公表された将来見通し(過去30年投影ケース)によれば、既に与党内で合意されている内容と同程度の厚生年金の適用拡大を反映した場合には、厚生年金(2階部分)の給付調整(マクロ経済スライド)を次の制度改正の時期(2030年頃)よりも早い2028年度に停止できる見込みになっている。そこで厚労省は、次の制度改正に向けた検討に際して社会経済情勢の変化を見極めるために、厚生年金に対する給付調整を次の財政検証の翌年度(通常であれば2030年度)まで緩和して継続する案を、あわせて示した。具体的には、2030年度の給付水準が給付調整を継続しなかった場合と同程度になるように、2026年度から毎年度の給付調整の度合を本来の1/3の水準*2に緩和した上で、2030年度まで適用を続ける案になっている。

*1 詳細は、例えば拙稿「次期年金改革案(調整期間の一致)を避けた場合に起きる問題」を参照。

*2 本来の給付調整の度合は、加入者の減少率の3年平均(毎年度変動)に余命の伸びを勘案した値(-0.3%)を加えた値。

2|影響:年金財政への影響は、ほとんどない見込み

2|影響:年金財政への影響は、ほとんどない見込みこの案では、給付調整の期間が延びるものの、調整度合が緩和されるため、2026~2029年度の給付水準は給付調整を続けなかった場合よりも高くなる。そのため、厚生年金の給付が給付調整を続けなかった場合よりも増えて年金財政が悪化し、給付調整のさらなる継続が必要になることが懸念される。

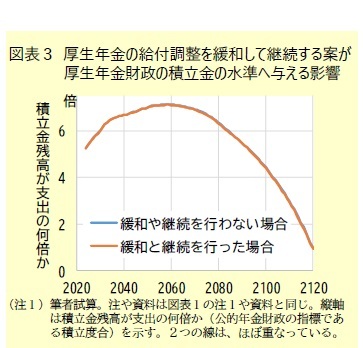

しかし、給付が増えるのは2026~2029年度の4年間に限定され、2030年度以降の給付水準は給付調整を継続しなかった場合と同程度になる。そのため、筆者の試算では、給付調整停止の判断材料である約100年間の収支にはほとんど影響しない結果になった*3。

*3 2119年度末の積立金は、給付調整の緩和や継続を行わない場合は支出の1.0年分、行う場合は0.9年分になったが、行う場合でも2030年度の給付調整の度合を本来の約6割の水準にすれば行わない場合と同等の積立金水準になった。なお、給付調整の緩和や継続を行わない場合の再現には、元兵庫県立大学大学院の吉田周平氏と同大学院教授の木村真氏の協力を得た。記して謝す。ただし、給付調整の緩和や継続を行う場合の推計は、すべて筆者の責に帰す。

本連載の前号では、基礎年金の底上げ策の実施に伴う給付水準低下への補てんを求める意見に対して、懸念を示した。しかし、4月下旬に厚労省が示した案は、2030年頃まで検討を継続するための配慮措置であり、年金財政への影響もほとんどなさそうであることから、2030年度までの期間限定の措置であれば特段の懸念はないと思われる。

加えて、今回の案は基礎年金底上げ策の検討を継続するための措置と位置づけられているが、経団連や連合などが求める厚生年金のさらなる適用拡大や在職老齢年金の廃止などでは厚生年金の給付調整の継続が必要となる*4ことから、これらの案の検討を継続するためにも有用な措置と言えよう。

*4 詳細は本連載前号の図表5を参照。また、給付調整の停止を1回の将来見通しだけで判断すると事後的に時期尚早となりうることを考えれば、この案の方法を使って2回の将来見通しで判断することも一案と考えられる。

(2025年05月13日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/12 | 次期公的年金シミュレーターでは、iDeCoの取崩しイメージも見える化へ~年金改革ウォッチ 2025年8月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/08 | 国民年金保険料の納付率は向上。自動引去り利用率の伸び悩みが課題~年金改革ウォッチ 2025年7月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月07日

株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~ -

2025年10月07日

投資部門別売買動向(25年9月)~事業法人は52カ月連続買い越し~ -

2025年10月07日

基礎研REPORT(冊子版)10月号[vol.343] -

2025年10月07日

Infocalendar -│まぐろ類漁獲量(2021年)[10月10日はマグロの日] -

2025年10月07日

ベトナム経済:25年7-9月期の成長率は前年同期比8.23%増~追加関税後も高成長を維持

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【厚生年金の給付調整を緩和した上で継続する案は、今後の検討に有用~年金改革ウォッチ 2025年5月号】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

厚生年金の給付調整を緩和した上で継続する案は、今後の検討に有用~年金改革ウォッチ 2025年5月号のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!