- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 先進国の国債等の保有構造について~IMF先行研究に基づく推計結果~

2017年12月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――IMFの先行研究に基づく、先進国のリスクインデックスの算定結果

これは、図表5で示した各投資家グループに設定したリスクスコアに起因している。同じ国内投資家であっても、リスクスコアは中央銀行(0)、非銀行部門(16)、銀行(26)12と異なるため、たとえ国内投資家の保有比率が変わらなくとも、IRIは変動しうる。海外投資家についても同様のことが言える。また、国内投資家と海外投資家のリスクスコアを比較すると、海外中央銀行(14)は国内非銀行部門および銀行のリスクスコアを下回っている。そのため、海外保有比率が上昇しても、海外中央銀行の保有比率上昇によるものであれば、IRIは低下しうる。

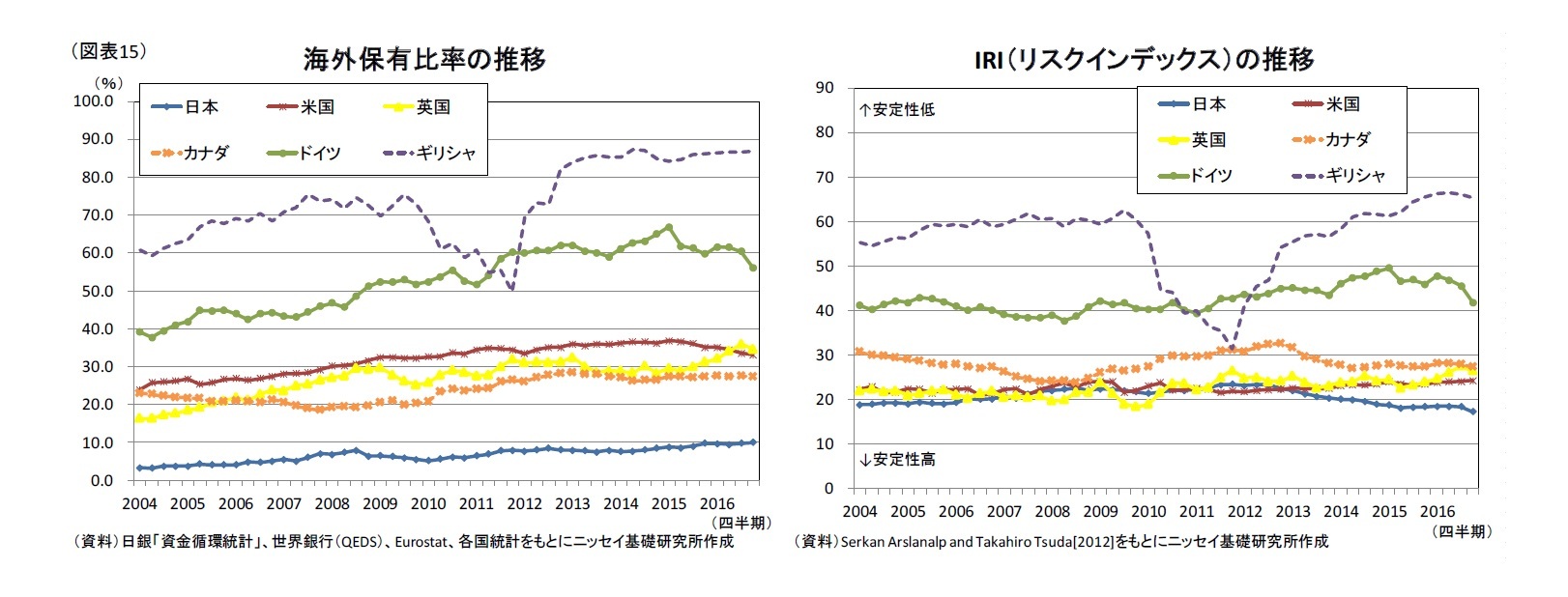

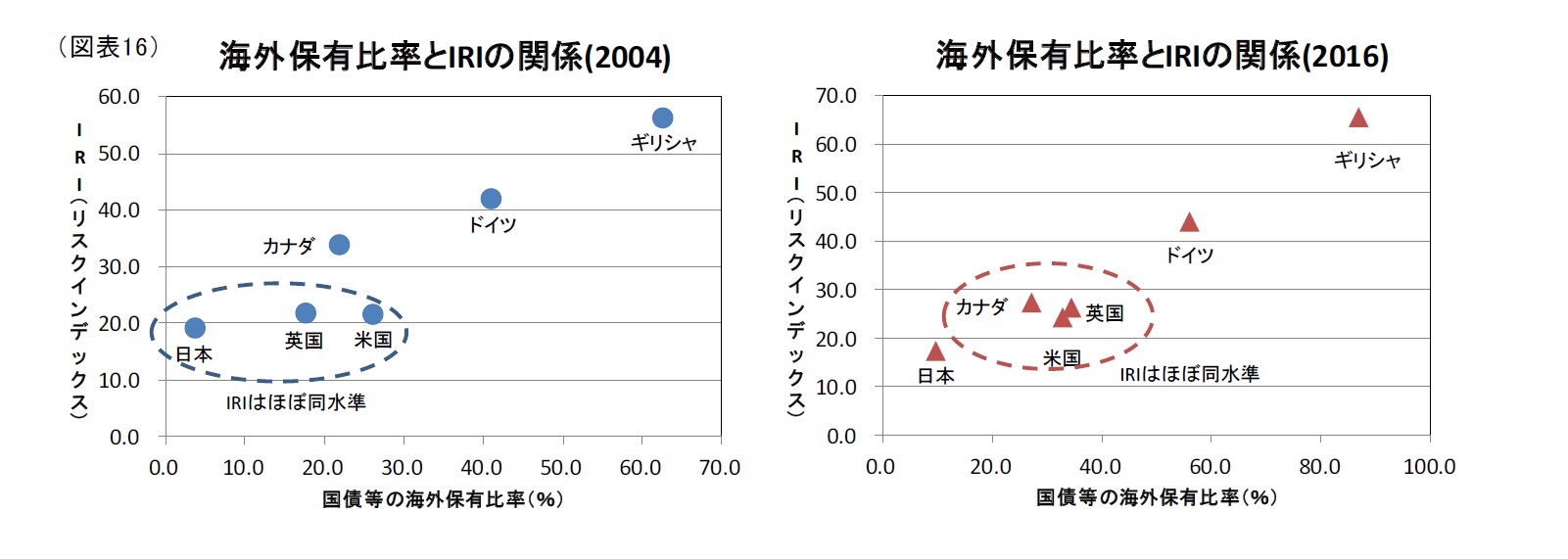

そこで、海外保有比率とIRIの推移が異なる要因について具体的に考察したい。まず、各国間の比較をすると、2004年末時点では、日本は米国や英国と比べて海外保有比率が20%ポイント前後低いにも関わらず、3ヵ国のIRIに大きな差は見られない(図表16左)。これは、日本が米国や英国と比べて国内銀行(26)の保有比率が高い一方で、海外中央銀行(14)の保有比率が低いことに起因している。2016年末時点でのカナダと米国および英国との比較においても、カナダは米国や英国と比べて海外保有比率が低いものの、IRIはむしろやや高くなっている(図表16右)。これは、カナダが米国や英国と比べて国内銀行(26)や海外非銀行部門(100)の保有比率が高い一方で、国内非銀行部門(16)や海外中央銀行(14)の保有比率が低いことに起因している。

そこで、海外保有比率とIRIの推移が異なる要因について具体的に考察したい。まず、各国間の比較をすると、2004年末時点では、日本は米国や英国と比べて海外保有比率が20%ポイント前後低いにも関わらず、3ヵ国のIRIに大きな差は見られない(図表16左)。これは、日本が米国や英国と比べて国内銀行(26)の保有比率が高い一方で、海外中央銀行(14)の保有比率が低いことに起因している。2016年末時点でのカナダと米国および英国との比較においても、カナダは米国や英国と比べて海外保有比率が低いものの、IRIはむしろやや高くなっている(図表16右)。これは、カナダが米国や英国と比べて国内銀行(26)や海外非銀行部門(100)の保有比率が高い一方で、国内非銀行部門(16)や海外中央銀行(14)の保有比率が低いことに起因している。

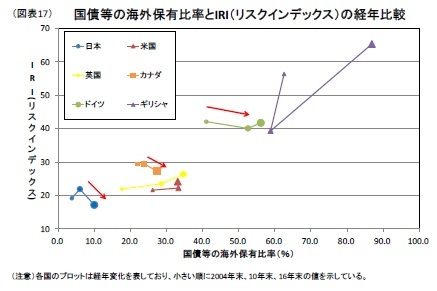

次に、経年比較を行う。図表17では、各国の2004年末、10年末、16年末の海外保有比率とIRIをプロットしている。経年による変化に着目すると、全体的に海外保有比率が上昇(右側に移動)する中、必ずしもIRIは上昇(上側に移動)していない。特に、日本(2010→16)、ドイツ(2004→10)、カナダ(2010→16)は海外保有比率が上昇する中、IRIは低下している(右下に移動)。日本は日銀が2013年から異次元緩和を開始し、国内中央銀行の保有比率が上昇したことが主因である。ドイツは海外中央銀行の保有比率が上昇し、国内銀行の保有比率が低下したこと、カナダは海外中央銀行の保有比率が上昇し、海外非銀行部門の保有比率が低下したことが主因である。

次に、経年比較を行う。図表17では、各国の2004年末、10年末、16年末の海外保有比率とIRIをプロットしている。経年による変化に着目すると、全体的に海外保有比率が上昇(右側に移動)する中、必ずしもIRIは上昇(上側に移動)していない。特に、日本(2010→16)、ドイツ(2004→10)、カナダ(2010→16)は海外保有比率が上昇する中、IRIは低下している(右下に移動)。日本は日銀が2013年から異次元緩和を開始し、国内中央銀行の保有比率が上昇したことが主因である。ドイツは海外中央銀行の保有比率が上昇し、国内銀行の保有比率が低下したこと、カナダは海外中央銀行の保有比率が上昇し、海外非銀行部門の保有比率が低下したことが主因である。このように各国間の国債等の保有構造の違いや保有構造の経年変化が、海外保有比率とIRIの違いとして表れている。

12 ()内の数字はリスクスコア。以下も同様。

6――おわりに

本稿では、IMFの先行研究に基づき、先進国の国債等における各投資家グループの保有比率について推計するとともに、国債等の保有構造の安定性(財政の持続性への懸念が高まった際に、それぞれの投資家の行動によって国債等の市場から資金が流出するリスク度合い)について考察した。その結果、海外保有比率とは異なる観点から考察することができた。

全体的に海外保有比率は上昇傾向にあるものの、近年の各国中央銀行による量的緩和によって、国内中央銀行の保有比率が上昇したため、保有構造の安定性はそれほど低下していないと考えられる。日本については、海外保有比率は上昇しているが、日銀が異次元緩和による国債買入れを継続しているため、むしろ安定性は上昇しているとさえ考えられる。

しかし、各国とも遠くない将来には国内中央銀行による国債買入れの縮小や終了、資産縮小が予想される。その結果、国内中央銀行の保有比率は低下し、保有構造の安定性が低下するのは免れないだろう。日本では、日銀による異次元緩和が開始された2013年4月から足元にかけて、国内中央銀行の保有比率は約30%ポイント上昇しており、他国と比べて量的緩和による上昇幅が大きい。したがって、日本では量的緩和の終了に伴う保有構造の安定性への影響は特に大きくなるだろう。

また、現行日本は経常収支が恒常的に黒字であるため、必ずしも海外資金に依存する必要はない。しかし、今後10年程度の間に経常収支が赤字に転じることが予想され13、海外資金に依存せざるを得なくなるため、経常収支の観点からも国債等の保有構造の安定性は低下していく可能性が高いだろう。

13 当研究所ではそれぞれの時期について、量的緩和の停止は2020年代前半、経常収支の赤字化は2020年代後半と予想している。

全体的に海外保有比率は上昇傾向にあるものの、近年の各国中央銀行による量的緩和によって、国内中央銀行の保有比率が上昇したため、保有構造の安定性はそれほど低下していないと考えられる。日本については、海外保有比率は上昇しているが、日銀が異次元緩和による国債買入れを継続しているため、むしろ安定性は上昇しているとさえ考えられる。

しかし、各国とも遠くない将来には国内中央銀行による国債買入れの縮小や終了、資産縮小が予想される。その結果、国内中央銀行の保有比率は低下し、保有構造の安定性が低下するのは免れないだろう。日本では、日銀による異次元緩和が開始された2013年4月から足元にかけて、国内中央銀行の保有比率は約30%ポイント上昇しており、他国と比べて量的緩和による上昇幅が大きい。したがって、日本では量的緩和の終了に伴う保有構造の安定性への影響は特に大きくなるだろう。

また、現行日本は経常収支が恒常的に黒字であるため、必ずしも海外資金に依存する必要はない。しかし、今後10年程度の間に経常収支が赤字に転じることが予想され13、海外資金に依存せざるを得なくなるため、経常収支の観点からも国債等の保有構造の安定性は低下していく可能性が高いだろう。

13 当研究所ではそれぞれの時期について、量的緩和の停止は2020年代前半、経常収支の赤字化は2020年代後半と予想している。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2017年12月28日「基礎研レポート」)

神戸 雄堂

神戸 雄堂のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/02/12 | 豪州経済の重石となる気候変動問題~注目されるエネルギー政策の行方~ | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

| 2019/12/05 | 豪州の7-9月期GDPは前期比0. 4%増~公共部門が下支えも民間部門は不振が続く~ | 神戸 雄堂 | 経済・金融フラッシュ |

| 2019/11/01 | 公共土木施設の被害額から見る自然災害の趨勢 | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

| 2019/10/16 | ロシア経済の見通し-停滞が続く経済。20年は内需の回復で加速も、緩慢な成長に留まるか。 | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【先進国の国債等の保有構造について~IMF先行研究に基づく推計結果~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

先進国の国債等の保有構造について~IMF先行研究に基づく推計結果~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!