- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 2016年はどんな年?金融市場のテーマと展望~金融市場の動き(12月号)

2015年12月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

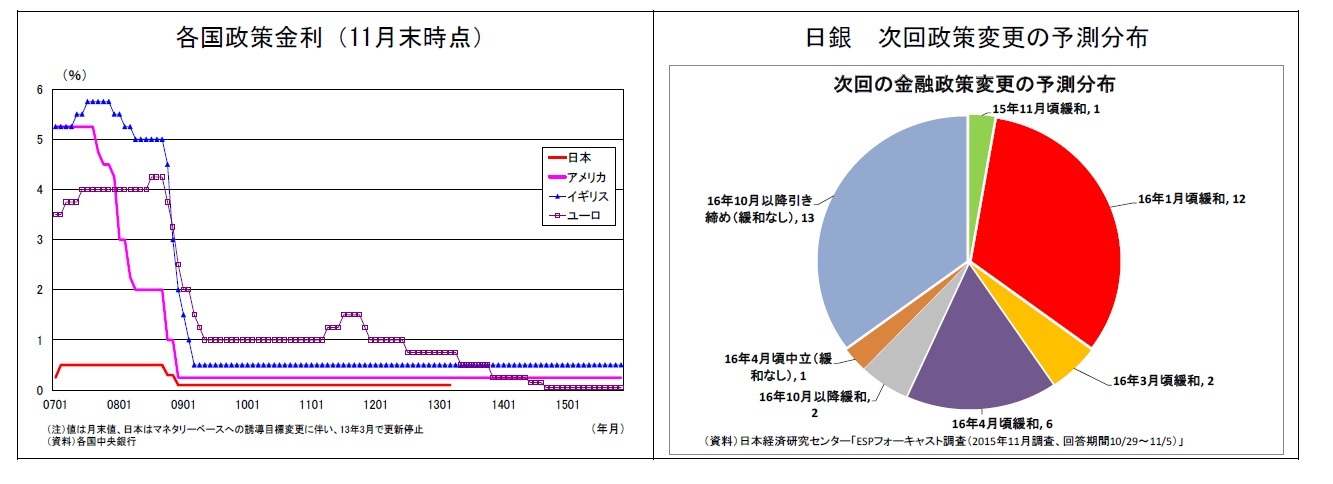

2.日銀金融政策(11月): 景気判断は変更なし、強気一辺倒の姿勢はやや修正

(日銀)現状維持

日銀は11月18~19日に開催した金融政策決定会合において、現行の金融政策を維持した(賛成8反対1)。引き続きマネタリーベースが年間約80兆円に相当するペースで増加するよう、長期国債・ETF等の資産買入れを継続する。なお、議案に反対した木内委員はこれまで同様、マネタリーベースならびに長期国債が45兆円ペースで増加するよう資産買入れを行うべきと主張したが、反対多数で否決された。

声明文における景気の総括判断は、「輸出・生産面に新興国経済の減速の影響がみられるものの、緩やかな回復を続けている」と、従来の判断を据え置いた。個別需要項目も変更無し。ただし、予想物価上昇率については、従来からの「やや長い目でみれば、全体として上昇しているとみられる」という表現の前に、「このところ弱めの指標もみられているが」との文言を追加した。

景気と物価の先行きについては、それぞれ「緩やかな回復を続けていく」、「当面0%程度で推移する」とし、変更は無かった。

会合後の総裁会見にて黒田総裁は、2期連続のマイナスとなった7-9月期の実質GDP成長率について、「マイナスの主因は在庫」であり、「最終需要は全体として回復」しており、「景気が緩やかな回復を続けているとの評価に沿ったもの」であると前向きに評価。従来同様、「所得から支出への前向きな循環メカニズムは、しっかりと作用し続けている」との判断を示した。

一方で、設備投資に関しては、「出方がやや遅れている」、「十分出てきていない」などと、足元のモメンタムが力強さを欠くことを認めるとともに、賃金上昇率についても、「やや鈍いという感は否めない」との判断を示し、それぞれ先行きを十分に注視していく姿勢を示した。また、声明文中にある予想物価上昇率の件に関しても、様々な指標の中で、いくつか弱含んだ動きがあることを認めたものである旨を説明するなど、全体的には強気スタンスを維持しつつも、弱さを認める部分が増えてきている。

これらは、それぞれが日銀の重視する「物価の基調」に影響を与える項目であるため、設備投資・賃金・予想物価上昇率の今後の動向が追加緩和の判断に大きな影響を与えそうだ。目先はこれらに関する重要な情報を含む日銀短観12月調査(12月14日公表予定)の内容が注目される。

日銀は11月18~19日に開催した金融政策決定会合において、現行の金融政策を維持した(賛成8反対1)。引き続きマネタリーベースが年間約80兆円に相当するペースで増加するよう、長期国債・ETF等の資産買入れを継続する。なお、議案に反対した木内委員はこれまで同様、マネタリーベースならびに長期国債が45兆円ペースで増加するよう資産買入れを行うべきと主張したが、反対多数で否決された。

声明文における景気の総括判断は、「輸出・生産面に新興国経済の減速の影響がみられるものの、緩やかな回復を続けている」と、従来の判断を据え置いた。個別需要項目も変更無し。ただし、予想物価上昇率については、従来からの「やや長い目でみれば、全体として上昇しているとみられる」という表現の前に、「このところ弱めの指標もみられているが」との文言を追加した。

景気と物価の先行きについては、それぞれ「緩やかな回復を続けていく」、「当面0%程度で推移する」とし、変更は無かった。

会合後の総裁会見にて黒田総裁は、2期連続のマイナスとなった7-9月期の実質GDP成長率について、「マイナスの主因は在庫」であり、「最終需要は全体として回復」しており、「景気が緩やかな回復を続けているとの評価に沿ったもの」であると前向きに評価。従来同様、「所得から支出への前向きな循環メカニズムは、しっかりと作用し続けている」との判断を示した。

一方で、設備投資に関しては、「出方がやや遅れている」、「十分出てきていない」などと、足元のモメンタムが力強さを欠くことを認めるとともに、賃金上昇率についても、「やや鈍いという感は否めない」との判断を示し、それぞれ先行きを十分に注視していく姿勢を示した。また、声明文中にある予想物価上昇率の件に関しても、様々な指標の中で、いくつか弱含んだ動きがあることを認めたものである旨を説明するなど、全体的には強気スタンスを維持しつつも、弱さを認める部分が増えてきている。

これらは、それぞれが日銀の重視する「物価の基調」に影響を与える項目であるため、設備投資・賃金・予想物価上昇率の今後の動向が追加緩和の判断に大きな影響を与えそうだ。目先はこれらに関する重要な情報を含む日銀短観12月調査(12月14日公表予定)の内容が注目される。

3.金融市場(11月)の動きと当面の予想

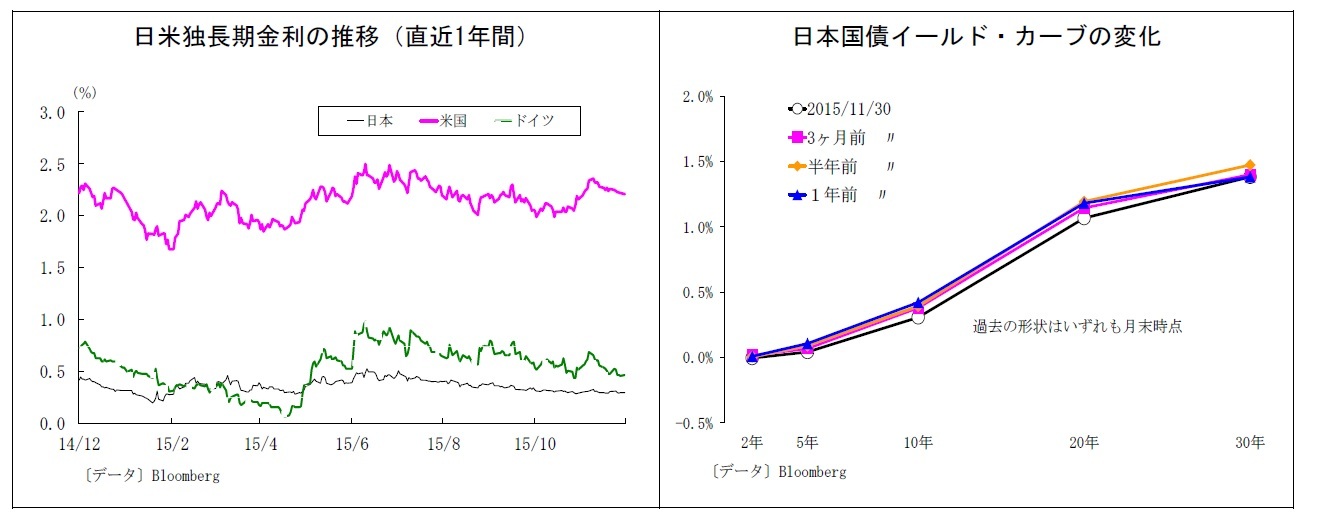

(10年国債利回り)

11月の動き 月初0.3%台前半からスタートし、月末は0.3%に。

月の序盤は0.3%台前半でほぼ横ばい推移が継続。好調な雇用統計結果を受けて米利上げ観測が高まった9日にかけてわずかに上昇したが、翌10日には元に戻る。さらにECBの12月追加緩和観測の高まりなどから13日には0.3%に低下、パリのテロに伴うリスク回避の債券選好もあって、その後も0.3%での推移が続いた。その後は高値警戒感から若干金利が上昇する局面もあったがトレンドにはならず、月末にかけて0.3%付近での推移となった。

当面の予想

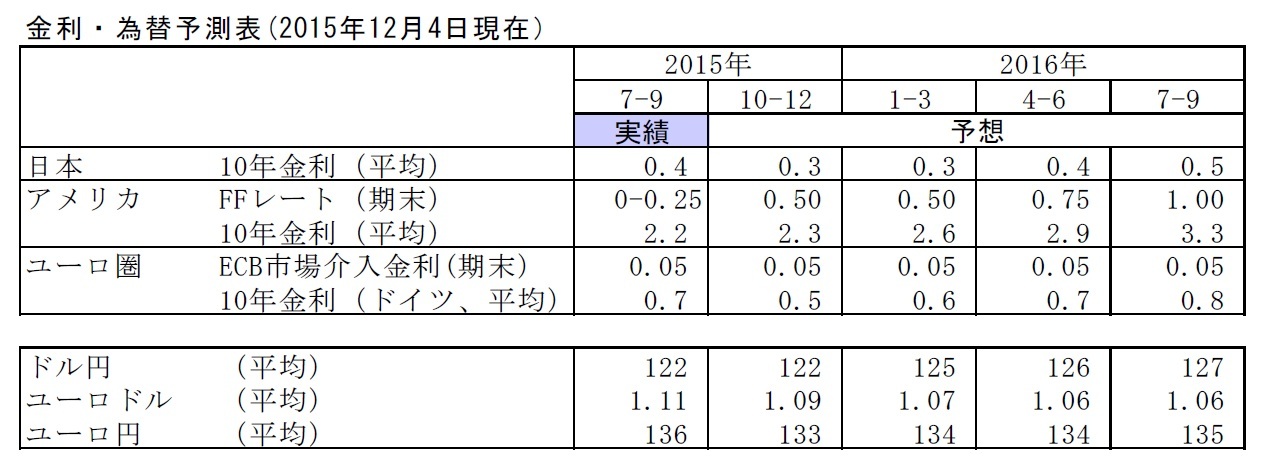

今月に入り、ECBの追加緩和への失望に伴う海外金利上昇の余波を受けて、足元は0.3台前半に上昇している。今後は利上げに伴う米金利上昇が本邦長期金利にとっての上昇圧力になるが、日銀の大量国債買入れの下、債券需給はタイト感が強い。さらに、最近のドル調達コストの上昇によって、高金利で円を入手した海外勢による旺盛な日本国債需要が見込まれるため、金利上昇余地は小さくなる。当面は横ばい圏内での動きに終始すると予想している。

11月の動き 月初0.3%台前半からスタートし、月末は0.3%に。

月の序盤は0.3%台前半でほぼ横ばい推移が継続。好調な雇用統計結果を受けて米利上げ観測が高まった9日にかけてわずかに上昇したが、翌10日には元に戻る。さらにECBの12月追加緩和観測の高まりなどから13日には0.3%に低下、パリのテロに伴うリスク回避の債券選好もあって、その後も0.3%での推移が続いた。その後は高値警戒感から若干金利が上昇する局面もあったがトレンドにはならず、月末にかけて0.3%付近での推移となった。

当面の予想

今月に入り、ECBの追加緩和への失望に伴う海外金利上昇の余波を受けて、足元は0.3台前半に上昇している。今後は利上げに伴う米金利上昇が本邦長期金利にとっての上昇圧力になるが、日銀の大量国債買入れの下、債券需給はタイト感が強い。さらに、最近のドル調達コストの上昇によって、高金利で円を入手した海外勢による旺盛な日本国債需要が見込まれるため、金利上昇余地は小さくなる。当面は横ばい圏内での動きに終始すると予想している。

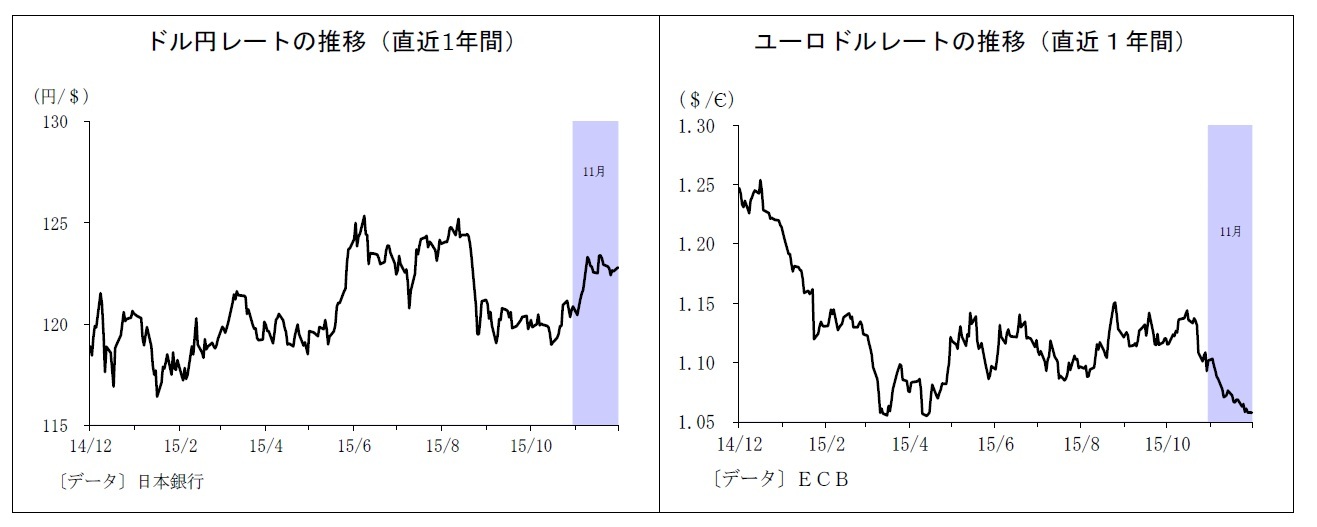

(ドル円レート)

11月の動き 月初120円台半ばからスタートし、月末は122円台後半に。

月初、イエレンFRB議長が改めて12月利上げの可能性を示唆したことなどからドル高が進み、6日には121円台後半に。さらに、好調な雇用統計結果を受けてドルが急騰し、9日には123円台前半に到達した。その後は低調な米指標もあって一旦ドル売りが優勢となり、16日には122円台半ばとなったが、パリのテロの影響が限定的に留まったことで再び円売りが優勢となり、17日には123円台を回復。以降は利上げ後のペースが緩やかになるとの見立てからドルがやや弱含み、20日に122円台後半に下落、その後も122円台半ばから後半での一進一退が続いた。

当面の予想

今月に入り、一旦123円台に上昇したが、ECB追加緩和への失望による株安によってやや円が買われ、足元は122円台後半で推移。目先のカギは本日夜の米雇用統計となるが、かなり悪い結果にならない限り、12月の利上げがほぼ確実視されることでドルが一段高になると予想。FOMCまでは125円までの上昇余地があると見ている。FOMCでは、利上げとともに今後の利上げペースが緩やかになることが改めて協調されると見込まれ、その後は利益確定のドル売りがやや優勢になるという展開を予想している。

11月の動き 月初120円台半ばからスタートし、月末は122円台後半に。

月初、イエレンFRB議長が改めて12月利上げの可能性を示唆したことなどからドル高が進み、6日には121円台後半に。さらに、好調な雇用統計結果を受けてドルが急騰し、9日には123円台前半に到達した。その後は低調な米指標もあって一旦ドル売りが優勢となり、16日には122円台半ばとなったが、パリのテロの影響が限定的に留まったことで再び円売りが優勢となり、17日には123円台を回復。以降は利上げ後のペースが緩やかになるとの見立てからドルがやや弱含み、20日に122円台後半に下落、その後も122円台半ばから後半での一進一退が続いた。

当面の予想

今月に入り、一旦123円台に上昇したが、ECB追加緩和への失望による株安によってやや円が買われ、足元は122円台後半で推移。目先のカギは本日夜の米雇用統計となるが、かなり悪い結果にならない限り、12月の利上げがほぼ確実視されることでドルが一段高になると予想。FOMCまでは125円までの上昇余地があると見ている。FOMCでは、利上げとともに今後の利上げペースが緩やかになることが改めて協調されると見込まれ、その後は利益確定のドル売りがやや優勢になるという展開を予想している。

(ユーロドルレート)

11月の動き 月初1.11ドル台前半からスタートし、月末は1.05ドル台後半に。

月初、米利上げ観測の高まりから、3日に1.09ドル台、5日に1.08ドル台とユーロ安ドル高が進行。さらに好調な米雇用統計結果を受けた9日には1.07ドル台に下落した。その後はしばらく1.07ドル台での推移が続いたが、下旬になるにつれてECBの追加緩和も強く意識されるようになり、16日には1.06ドル台へ。25日には1.05ドル台までもう一段下落し、月末も1.05ドル台後半で着地した。

当面の予想

今月に入り、ECB追加緩和への失望からユーロが急騰し、足元は1.09ドル付近で推移している。しばらくはECBによる早期のさらなる追加緩和期待が盛り上がりにくく、ユーロの下値が支えられるだろう。しかし、欧米の金融政策の方向性の違いは従来と何ら変わっていない。今後は米利上げを織り込む形で徐々にユーロ安ドル高方向に進むと見ている。目先のカギとなるのは、ドル円と同様、本日の米雇用統計になる。

11月の動き 月初1.11ドル台前半からスタートし、月末は1.05ドル台後半に。

月初、米利上げ観測の高まりから、3日に1.09ドル台、5日に1.08ドル台とユーロ安ドル高が進行。さらに好調な米雇用統計結果を受けた9日には1.07ドル台に下落した。その後はしばらく1.07ドル台での推移が続いたが、下旬になるにつれてECBの追加緩和も強く意識されるようになり、16日には1.06ドル台へ。25日には1.05ドル台までもう一段下落し、月末も1.05ドル台後半で着地した。

当面の予想

今月に入り、ECB追加緩和への失望からユーロが急騰し、足元は1.09ドル付近で推移している。しばらくはECBによる早期のさらなる追加緩和期待が盛り上がりにくく、ユーロの下値が支えられるだろう。しかし、欧米の金融政策の方向性の違いは従来と何ら変わっていない。今後は米利上げを織り込む形で徐々にユーロ安ドル高方向に進むと見ている。目先のカギとなるのは、ドル円と同様、本日の米雇用統計になる。

(2015年12月04日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/22 | 揺れるドル円、日米金融政策と政治リスクの狭間で~マーケット・カルテ10月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/09/19 | 日銀短観(9月調査)予測~大企業製造業の業況判断DIは2ポイント上昇の15と予想、物価関連項目に注目 | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月09日

石破コメントと「反軍演説」-「語られざるもの」をめぐって -

2025年10月09日

ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 -

2025年10月09日

曲線にはどんな種類があって、どう社会に役立っているのか(その13)-3次曲線(アーネシの曲線・シッソイド等)- -

2025年10月09日

景気ウォッチャー調査2025年9月~大阪・関西万博閉幕前の駆け込みにより、近畿は好調~ -

2025年10月08日

国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2016年はどんな年?金融市場のテーマと展望~金融市場の動き(12月号)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2016年はどんな年?金融市場のテーマと展望~金融市場の動き(12月号)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!