- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- なぜ企業間で戦略的提携が相次いでいるのか?

コラム

2002年07月05日

増加する戦略的提携

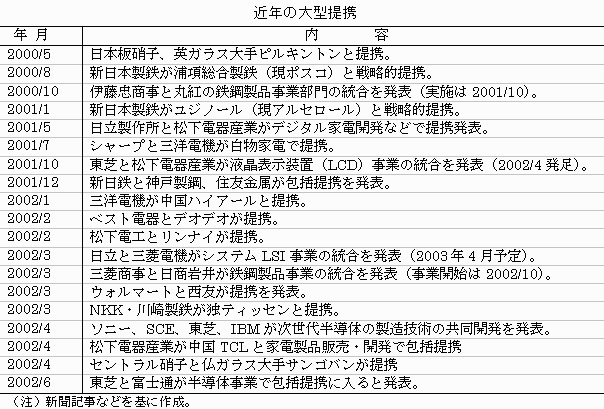

近年、電気機械業や鉄鋼業を中心に大型の提携が相次いでいる。企業の経営戦略は、利用する経営資源の内容によって、自社が保有する経営資源のみによって成長を追求する「内部的成長戦略」と、他社の経営資源を内部に取り込む「M&A(合併・買収)戦略」に大別されるが、提携は両者の中間的形態といえる。他社から不足する経営資源を取り入れる点はM&A戦略と同じだが、提携に参加する企業の自立性が維持される点において内部的成長戦略の要素を持っているためである。

最近の提携では、国内外のライバル企業同士が対等な立場で、経営戦略の根幹に関わる部分で協力する「戦略的提携」が増加している点に特徴がみられる。また、提携内容をみると、業務全般に関するものも少なくないが、多角化した企業が一部の特定事業に関してのみ手を結ぶ提携も目立つ。

最近の提携では、国内外のライバル企業同士が対等な立場で、経営戦略の根幹に関わる部分で協力する「戦略的提携」が増加している点に特徴がみられる。また、提携内容をみると、業務全般に関するものも少なくないが、多角化した企業が一部の特定事業に関してのみ手を結ぶ提携も目立つ。

グローバル化、競争激化、技術革新が戦略的提携を加速

戦略的提携が増加している要因としては、経済のグローバル化、企業間の競争激化、技術革新という3つを挙げることができる。この3要因によって、企業が自社の経営資源のみで成長を目指す内部的成長戦略に固執することが難しくなってきたのである。

経済のグローバル化が提携を促した例としては、まず、鉄鋼業界やガラス業界の動きを挙げることができる。鉄鋼業界やガラス業界の大口ユーザーは自動車メーカーであるが、自動車業界は海外現地生産の拡大によってグローバルな生産体制が確立している。このため、自動車メーカーは、鉄鋼メーカーなどに世界各地で同品質の製品が提供できる供給体制の整備を求めるようになっている。現地に自前の工場を持たない鉄鋼メーカーとすれば、この要求に対応するためには、海外のメーカーと手を結び技術供与を行わざるを得ないのである。また、中国市場が拡大すると同時に中国メーカーの技術水準が向上する中で、お互いの販路を広げる目的で、三洋電機とハイアールといった日中の電機メーカー同士が提携する動きも、グローバル化が提携を促した例といえるだろう。

では、M&Aではなく、なぜ提携なのであろうか。一つの理由としては、経営環境の変化の激しさが挙げられる。将来の経営環境の予想が難しい中では、状況の変化に応じて提携解消という選択も比較的容易に選択できる提携のほうが、柔軟性の面で優っていると考えられるためである。もう一つの理由は、企業が事業の見直しを進める中で、手許に止めておきたいものの、他社の協力を得ないと収益力の回復が実現できないという「準コア的な事業」が選別されてきていることが挙げられる。

経済のグローバル化が提携を促した例としては、まず、鉄鋼業界やガラス業界の動きを挙げることができる。鉄鋼業界やガラス業界の大口ユーザーは自動車メーカーであるが、自動車業界は海外現地生産の拡大によってグローバルな生産体制が確立している。このため、自動車メーカーは、鉄鋼メーカーなどに世界各地で同品質の製品が提供できる供給体制の整備を求めるようになっている。現地に自前の工場を持たない鉄鋼メーカーとすれば、この要求に対応するためには、海外のメーカーと手を結び技術供与を行わざるを得ないのである。また、中国市場が拡大すると同時に中国メーカーの技術水準が向上する中で、お互いの販路を広げる目的で、三洋電機とハイアールといった日中の電機メーカー同士が提携する動きも、グローバル化が提携を促した例といえるだろう。

では、M&Aではなく、なぜ提携なのであろうか。一つの理由としては、経営環境の変化の激しさが挙げられる。将来の経営環境の予想が難しい中では、状況の変化に応じて提携解消という選択も比較的容易に選択できる提携のほうが、柔軟性の面で優っていると考えられるためである。もう一つの理由は、企業が事業の見直しを進める中で、手許に止めておきたいものの、他社の協力を得ないと収益力の回復が実現できないという「準コア的な事業」が選別されてきていることが挙げられる。

社会的厚生を高める規制の設定と提携の運営が課題

戦略的提携の活発化によって懸念される点が2点ある。第1点は、ライバル企業との提携による競争の減少である。提携参加企業は提携による利益率の向上を目指しているが、それは提携による企業間競争の緩和による価格の引き上げで実現される面があるためである。提携が社会的にみて望ましいものとなるのは、競争減少によるロスを上回る、新製品の開発やコストダウンといったプラス効果が生まれるかどうかにかかっている。公正取引委員会は業務提携全般に関するガイドラインを今後作成する予定であるが、社会的な厚生が高まるような適切な規制の設定が期待される。

もう1点は経営戦略面からの課題である。提携は契約を締結したり、ジョイント・ベンチャーを設立することが最終目的ではないという点である。むしろ、提携後の運営のほうが重要といえる。提携では独立した企業が協力して経営戦略を展開する必要があり、通常の組織運営よりも運営が難しい面が多い。過去、明治乳業とボーデン、伊勢丹とバーニーズなどの提携にみられるように、提携参加企業の思惑の違いから提携の運営が円滑に行かず、提携関係がこじれた例も少なくない。提携参加企業には、この点を十分に踏まえた運営が求められるところである。

もう1点は経営戦略面からの課題である。提携は契約を締結したり、ジョイント・ベンチャーを設立することが最終目的ではないという点である。むしろ、提携後の運営のほうが重要といえる。提携では独立した企業が協力して経営戦略を展開する必要があり、通常の組織運営よりも運営が難しい面が多い。過去、明治乳業とボーデン、伊勢丹とバーニーズなどの提携にみられるように、提携参加企業の思惑の違いから提携の運営が円滑に行かず、提携関係がこじれた例も少なくない。提携参加企業には、この点を十分に踏まえた運営が求められるところである。

(2002年07月05日「エコノミストの眼」)

小本 恵照

小本 恵照のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2009/03/25 | 環境問題とCSRに取り組む日本企業 | 小本 恵照 | 基礎研マンスリー |

| 2009/02/25 | ニッセイ景況アンケート調査結果-2008年度下期調査 | 小本 恵照 | ニッセイ景況アンケート |

| 2009/01/26 | 中小小売業の現状と今後の経営のあり方 | 小本 恵照 | 基礎研マンスリー |

| 2008/12/02 | 中小小売業に求められる企業家精神 | 小本 恵照 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【なぜ企業間で戦略的提携が相次いでいるのか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

なぜ企業間で戦略的提携が相次いでいるのか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!