- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- 所有者不明土地への諸対策 (2)-共有制度の見直し

2021年06月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2|所在等不明共有者の持分の取得

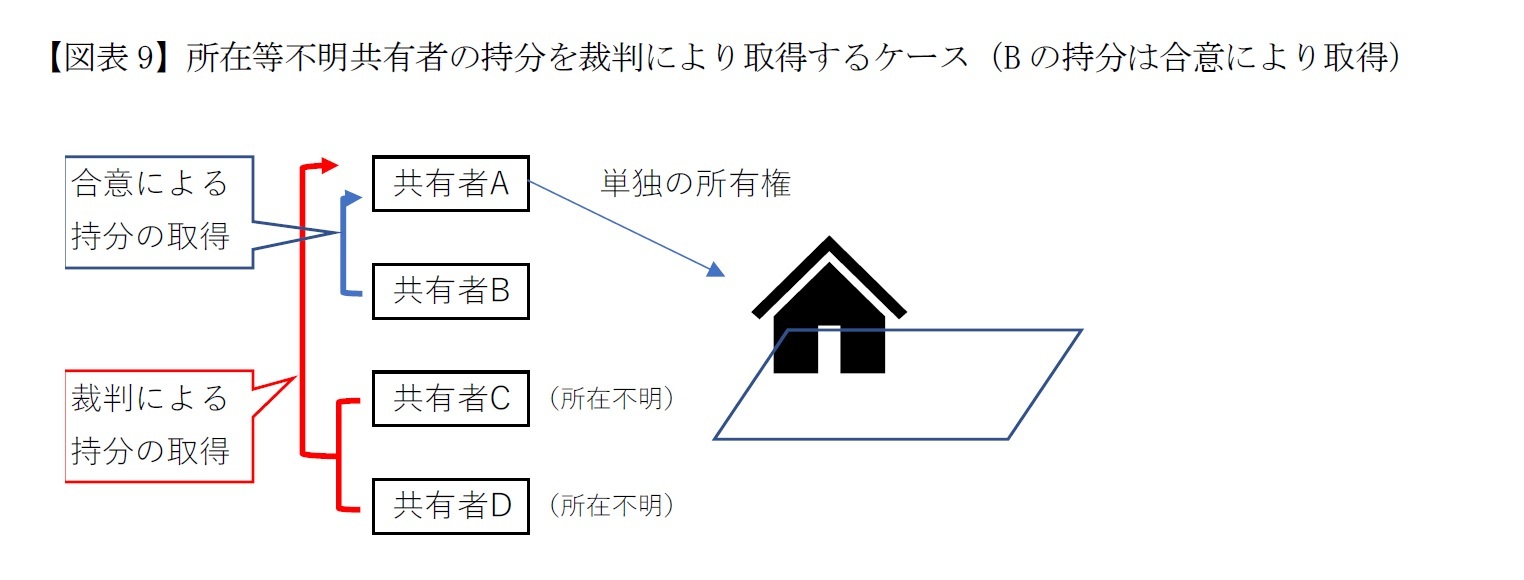

不動産が共有されている場合において、所在等不明共有者がいるときには、共有者は自己に所在等不明共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができる(改正民法第262条の2第1項、課題3・課題4への対応)。これをケース1でいえば、共有者Aが裁判によって所在等不明共有者であるC,Dの持分を取得することができるというものである(図表9)。この場合、共有者AはC,Dの持分相当の金額を供託することになる。共有者が他の共有者持分を直接取得する制度を認めたものである。この制度で注意すべきは、相手方となる共有者は所在等不明者に限定されている点である。この裁判を行ったうえでBの持分を取得すれば、Aは単独での所有権を取得できる。なお、BがAに対して、持分の譲渡も、不動産の現物分割のいずれも拒んだ場合は、次に述べる債務負担による共有持分の取得が利用可能である4。

不動産が共有されている場合において、所在等不明共有者がいるときには、共有者は自己に所在等不明共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができる(改正民法第262条の2第1項、課題3・課題4への対応)。これをケース1でいえば、共有者Aが裁判によって所在等不明共有者であるC,Dの持分を取得することができるというものである(図表9)。この場合、共有者AはC,Dの持分相当の金額を供託することになる。共有者が他の共有者持分を直接取得する制度を認めたものである。この制度で注意すべきは、相手方となる共有者は所在等不明者に限定されている点である。この裁判を行ったうえでBの持分を取得すれば、Aは単独での所有権を取得できる。なお、BがAに対して、持分の譲渡も、不動産の現物分割のいずれも拒んだ場合は、次に述べる債務負担による共有持分の取得が利用可能である4。

4 つまり、所在等不明共有者の持分を裁判により共有者Aが取得した以降は、AとBという所在の明確な共有者だけが存在することとなって、共有物の分割訴訟が可能になるということである。

3|共有物の分割(債務負担による共有持ち分の取得)

改正民法では、共有物分割の方法として、現行法にある現物の分割、競売による分割に加えて、「共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部または一部を取得させる方法」が認められた(改正民法第258条、課題5への対応)。この方法は、判例では特段の事情がある場合に認められるとしてきた、共有者が裁判により一定の金銭支払いにかえて、他の共有者の持分を取得できるという全面的価格賠償による分割を制度化したものである。

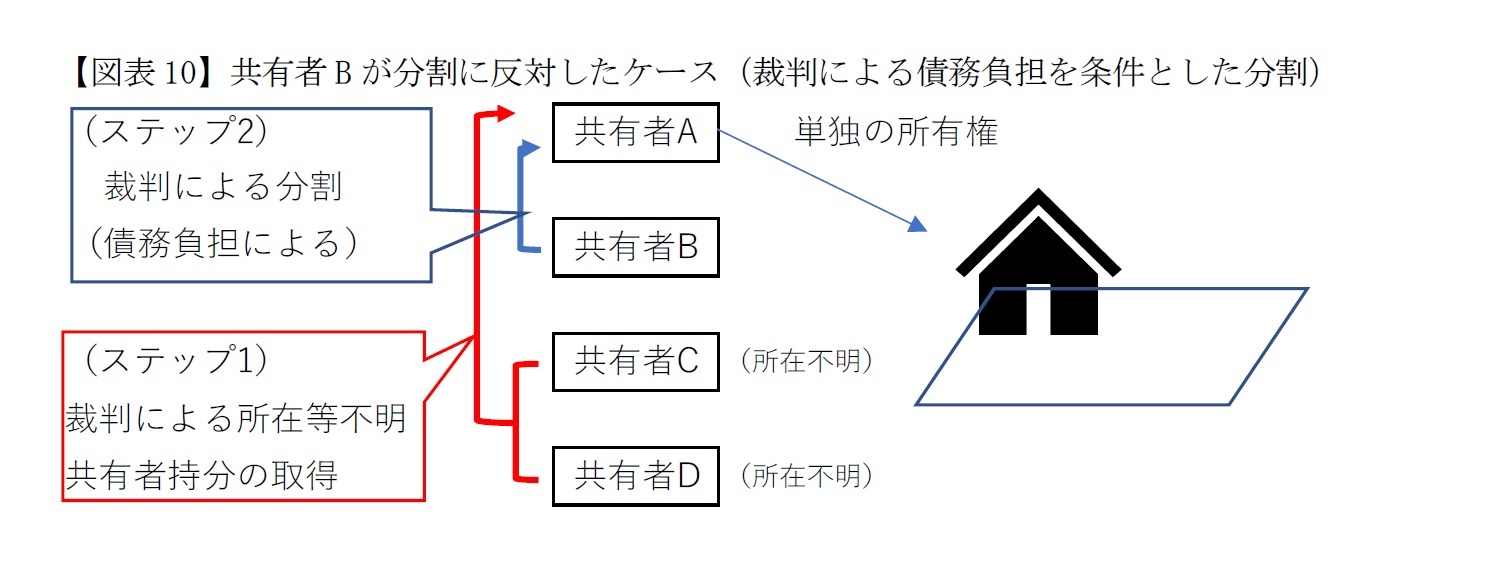

ケース1において、Aが不動産の共有を止めたいと考え現物分割をしようとしたが、Bが現物分割に反対しているとする。改正前ではBが現物分割に反対する場合は競売しか方法はなかった。改正法の下では、Aはまず前項で述べた所在等不明共有者の持分を取得する訴訟により、所在等不明共有者C、Dの持分をAに帰属させる(ステップ1)。そのうえで共有者Bの持分を、共有物分割の訴訟により取得する(ステップ2)ことができる。裁判所はBの持分についてAからの債務負担(=金銭の支払い)を条件としてAに帰属させることができる(図表10)。ステップ1をまず踏むのは、このことにより共有者の所在が全員、明らかになり、共有物分割訴訟が可能になるためである。

改正民法では、共有物分割の方法として、現行法にある現物の分割、競売による分割に加えて、「共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部または一部を取得させる方法」が認められた(改正民法第258条、課題5への対応)。この方法は、判例では特段の事情がある場合に認められるとしてきた、共有者が裁判により一定の金銭支払いにかえて、他の共有者の持分を取得できるという全面的価格賠償による分割を制度化したものである。

ケース1において、Aが不動産の共有を止めたいと考え現物分割をしようとしたが、Bが現物分割に反対しているとする。改正前ではBが現物分割に反対する場合は競売しか方法はなかった。改正法の下では、Aはまず前項で述べた所在等不明共有者の持分を取得する訴訟により、所在等不明共有者C、Dの持分をAに帰属させる(ステップ1)。そのうえで共有者Bの持分を、共有物分割の訴訟により取得する(ステップ2)ことができる。裁判所はBの持分についてAからの債務負担(=金銭の支払い)を条件としてAに帰属させることができる(図表10)。ステップ1をまず踏むのは、このことにより共有者の所在が全員、明らかになり、共有物分割訴訟が可能になるためである。

5|相続財産についての特則

上記の共有財産の分割、所在等不明共有者の持分の取得、所在等不明共有者の持分譲渡について、相続人間で遺産分割すべき財産に関しては、相続開始後10年経過までは利用できないとされている(改正民法第258条の2、262条の2第3項、262条の3第2項)。

別稿(シリーズ4回目を予定)で詳しく説明するが、遺産分割にあたっては、相続人のうちで遺産を増加させることに特別に寄与をした分(寄与分)、あるいは被相続人から生前贈与などを受けている分(特別受益)を勘案して分割することになっている。しかし、改正法では、相続開始後10年経過すると相続人は寄与分や特別受益を勘案した遺産分割の利益を受けることができないこととされた。つまり10年経過すると各相続人の持分が法定相続分で原則として確定することとなるため、以降は分割を共有者である相続人が主張することが容認される。

上記の共有財産の分割、所在等不明共有者の持分の取得、所在等不明共有者の持分譲渡について、相続人間で遺産分割すべき財産に関しては、相続開始後10年経過までは利用できないとされている(改正民法第258条の2、262条の2第3項、262条の3第2項)。

別稿(シリーズ4回目を予定)で詳しく説明するが、遺産分割にあたっては、相続人のうちで遺産を増加させることに特別に寄与をした分(寄与分)、あるいは被相続人から生前贈与などを受けている分(特別受益)を勘案して分割することになっている。しかし、改正法では、相続開始後10年経過すると相続人は寄与分や特別受益を勘案した遺産分割の利益を受けることができないこととされた。つまり10年経過すると各相続人の持分が法定相続分で原則として確定することとなるため、以降は分割を共有者である相続人が主張することが容認される。

4――おわりに

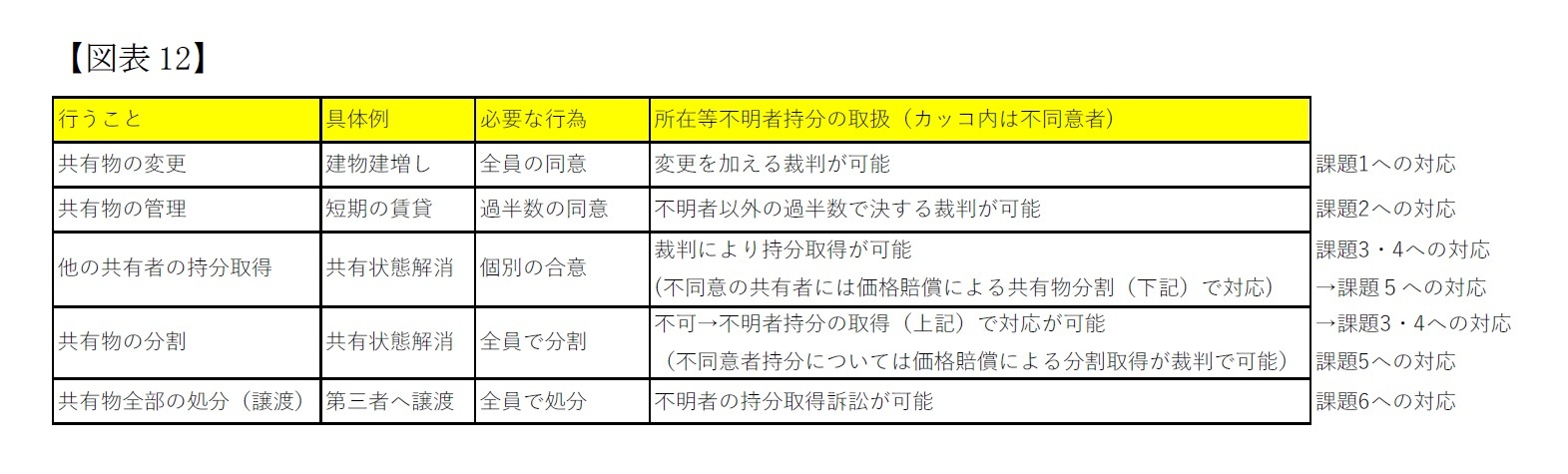

本文の通り、共有物の変更・管理・処分などにあたっては全員あるいは過半数の共有者の同意が必要となる。この点、実際には、共有者の所在等が不明な場合は、占有者である共有者が勝手に変更・管理をしているケースも多いと思われる。しかし、このようなことは法律的には正しくない。今回の改正内容により、法律的にも有効に変更・管理が行えるようになる。

共有者の所在等が不明の場合、最も困るのが土地・建物を処分するときであろう。登記移転を含めて、不動産の売却にあたって、行方の分からない共有者の同意を取得できるとは思えないからである。

したがって、本稿で解説した範囲で重要なのは、共有者不明で相続した不動産を単独登記に変更して、次代への相続を簡易にするとか、あるいは第三者に売却するとかのケースを実現可能とならしめたことであろう。

次回は相続財産の管理制度の整備について解説を行う。

共有者の所在等が不明の場合、最も困るのが土地・建物を処分するときであろう。登記移転を含めて、不動産の売却にあたって、行方の分からない共有者の同意を取得できるとは思えないからである。

したがって、本稿で解説した範囲で重要なのは、共有者不明で相続した不動産を単独登記に変更して、次代への相続を簡易にするとか、あるいは第三者に売却するとかのケースを実現可能とならしめたことであろう。

次回は相続財産の管理制度の整備について解説を行う。

(2021年06月11日「基礎研レター」)

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 東宝の自己株式取得-公開買付による取得 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【所有者不明土地への諸対策 (2)-共有制度の見直し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

所有者不明土地への諸対策 (2)-共有制度の見直しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!