- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 気候変動と死亡数の関係-2022年データで回帰式を更新し、併せて改良を図ってみると…

気候変動と死亡数の関係-2022年データで回帰式を更新し、併せて改良を図ってみると…

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに

その極端さを数量的に把握する試みとして、2023年4月6日のレポート1では、日本全国版の気候指数を作成した。気候変動の物理的リスクのうち、長期間に渡って徐々に環境を破壊していく「慢性リスク」を定量的に表示するものとして、今後のさまざまな活用法が考えられる。

その活用法の一例として、2023年8月31日のレポート2(以下、「前回のレポート」と呼称)では、気候指数と死亡率の関係を、回帰分析の統計手法を用いて定量的に把握することを試みた。このようにして得られた回帰計算結果は、死亡数実績を概ね再現するものであった。

ただし、前回のレポートで得られた関係式はあくまで試作に過ぎず、継続的な見直しが必要となる。そもそも気候変動と人の生命や健康の関係には、さまざまな作用機序が考えられる。例えば、前回のレポートでは、関係式は月によらず同一の式とした(月ごとの違いは、式中のダミー変数に反映した)が、暑熱期とそれ以外の時期とでは、高温が人の身体に与える影響は異なる可能性がある。また、前回のレポートでは、関係式に取り入れる気候指数を取捨選択して低温指数を不採用としたが、低温が循環器系疾患等による死亡に与える影響を加味する必要があるかもしれない。

このように、前回のレポートには、再考すべき点がいくつか残されていた。

そこで、今回は、2022年のデータを用いて関係式を更新するとともに、再考すべき諸点の検討を行い、それを気候指数と死亡率の関係式に反映させて、改良を図ることとした。

本稿が、気候変動問題について、読者の関心を高める一助となれば幸いである。

1 「気候指数 [全国版] の作成-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準」篠原拓也著(基礎研レポート, ニッセイ基礎研究所, 2023年4月6日)

2 「気候変動と死亡数の増減-死亡率を気候指数で回帰分析してみると…」篠原拓也著(基礎研レポート, ニッセイ基礎研究所, 2023年8月31日)

1――気候指数と死亡率に関する振り返り

1|気候指数には慢性リスク要因の定量化が求められる

近年、社会経済のさまざまな場面で気候変動問題の注目度が高まっている。台風や豪雨などの自然災害の頻発化・激甚化をはじめ、干ばつや海面水位上昇などに伴う食糧供給や生活環境の悪化が懸念されている。その対策として、カーボンリサイクル、ネットゼロ、再生可能エネルギーの導入促進といった温室効果ガス排出削減の取り組みや、それを金融面から支える、グリーンボンド(環境債)・サステナビリティボンドの発行等の動きが、各国で進められている。

そこで問題となるのが、そもそも気候の極端さは、どの程度高まっているのか、という点だ。豪雨や大規模山林火災のように、短時間のうちに急激に環境が損なわれる「急性リスク」だけではなく、海面水位上昇による沿岸居住地域の喪失のように、長期間に渡って徐々に環境を破壊していく「慢性リスク」もある。気候指数には、こうしたリスクの要因を定量的に示していくことが求められる。

このような慢性リスクを定量化すべく、日本全国を12の地域に分けて気候区分を設定し、気候区分ごとに、高温、低温、降水、乾燥、風、湿度、海面水位の7つの気候指数を作成している。

気候指数の用途は幅広い。例えば、中長期的な地球温暖化の進展や、気候変動に伴う生物多様性への影響の状況把握の際に、気候指数を活用することが考えられる。

気候指数を通じて、気候変動が人の生命や健康に与える影響を定量的に把握することも考えられる。気候指数が上昇した時に、死亡率がどれだけ高くなるのか、健康はどれだけ損なわれるかといった点の解明である。

そこで、前回のレポートでは、気候変動と人の死亡率の関係を、回帰分析の統計手法を用いて定量的に把握することを試みた。

関係式は、まず死亡数と人口のデータをもとに死亡率(目的変数)を求め、気候指数(説明変数)を用いて、それを回帰計算する手法で導出した。具体的には、性別、年齢群団、死因別に回帰式を立式して、各説明変数の係数を算出した。その際、ロジットを用いた分析、気温関連の気候指数(高温、低温)の2乗項の設定、時間項の導入、ダミー変数を通じた月や地域区分ごとの差の反映など、いくつかの技術的な工夫を行った。さらに、気候指数の採否を検討し、高温、乾燥、風、湿度の4つの指数を説明変数として採用することとした。

このようにして得られた回帰計算結果は、死亡数実績を概ね再現していた。

ただし、そもそも気候変動と人の生命や健康の関係には、さまざまな作用機序が考えられる。例えば、暑熱期とそれ以外の時期とでは、高温が人の身体に与える影響は異なるかもしれない。また、高温だけではなく、低温が循環器系疾患等に与える影響も考慮すべきかもしれない。

そこで、今回は、2022年のデータを用いて関係式を更新するとともに、こうした点について検討を行い、それを気候指数と死亡率の関係式に反映させることとした。第2章では関係式の再考、第3章では、それを含めた関係式のまとめについて見ていくこととする。

2――関係式の更新

1|7つの気候指数すべてを回帰計算に使用する

前回のレポートでは、まず最初に、7つの気候指数すべてを用いた回帰式を作成した。そして、最終的な回帰式に用いる気候指数の採否について検討していった。

その際、死亡率の説明に欠かせない気候指数として、“暑さ”の要因とされる高温と湿度の指数を採用することを前提とし、その他の指数については、有意確率等の統計的な指標をもとに検討を進めた。その結果、最終的に、高温、乾燥、風、湿度の4つの指数のみを説明変数として採用することとした。

しかし、このように回帰式に採用する気候指数を限定する方法では、例えば、低温が循環器系疾患による死亡に与える影響は表現できない。また、降水が自殺を含めた精神疾患に及ぼす影響も加味されないこととなる。

さらに、死亡率との関係が十分に解明されていない気候指数について不採用となる可能性もある。現在、疫学や生気象学の諸研究において、そうした関係の解明に向けた努力が進められているなかにあって、既に解明された関係だけに着目して気候指数の採否を決定することは、主観的で妥当性を欠く取扱いとなる恐れがある。

そこで、今回の見直しでは、関係の解明、未解明によらず、7つの気候指数すべてを回帰計算に使用することとする。

死亡数のデータは「人口動態統計」(厚生労働省)、人口のデータは「国勢調査」と「人口推計」(いずれも総務省)を用いている。

死亡数と人口は、毎年、データが公表されている。直近では、死亡数(確定値)の2022年の実績が2023年9月に公表された。それを用いて、回帰式の更新を図ることとする。

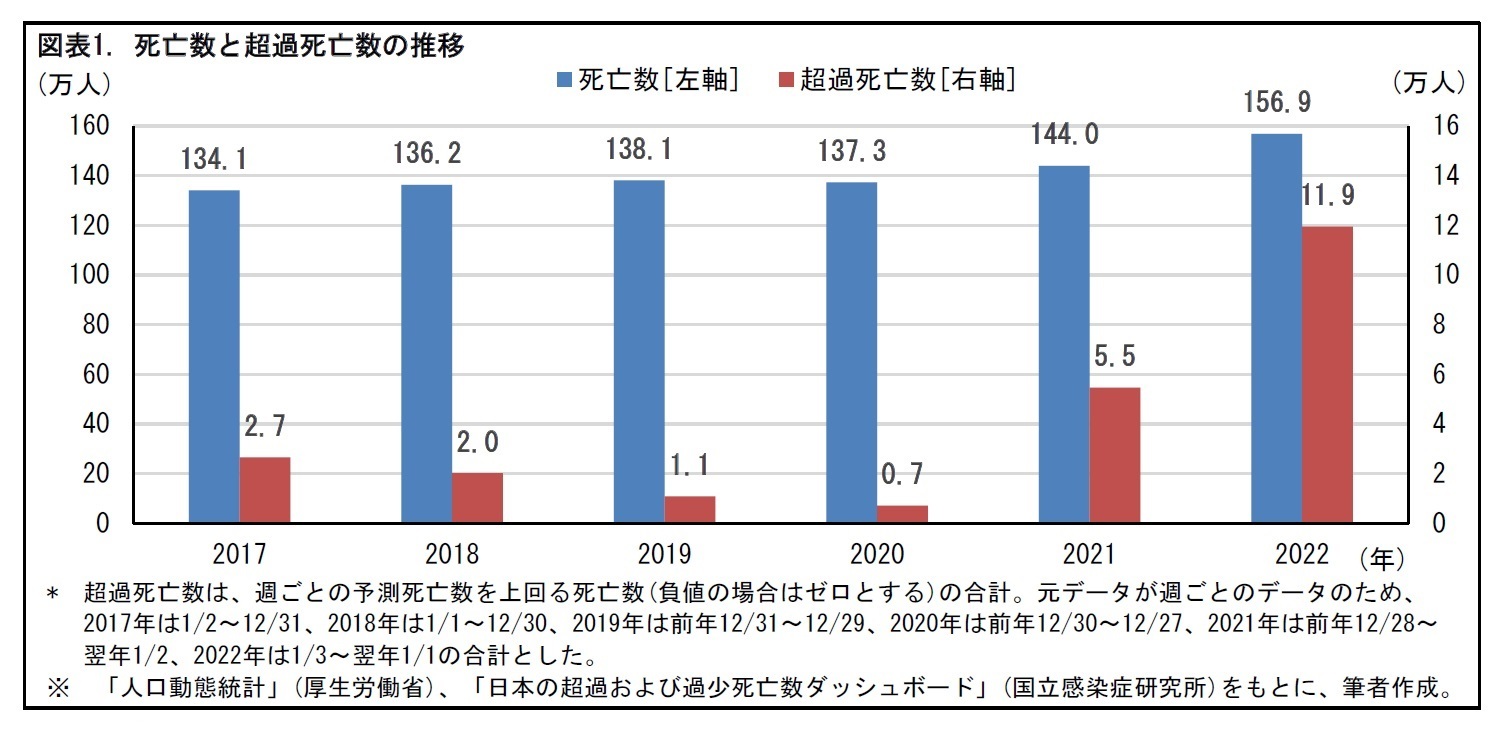

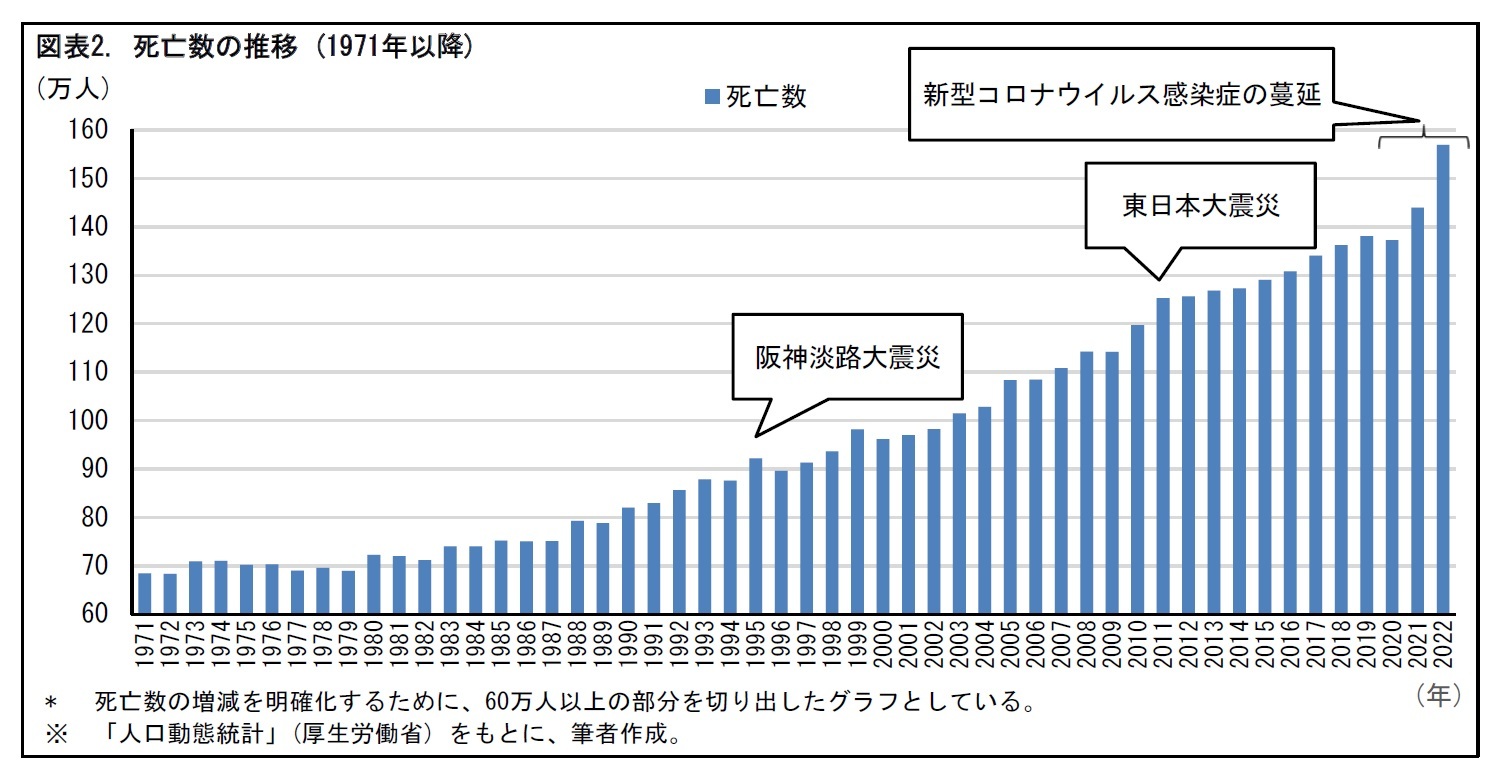

ただし、2022年の死亡数は約156.9万人(対前年+12.9万人)の大幅増加となったことが注意点として挙げられる。この増加は、新型コロナウイルス感染症の蔓延による超過死亡の影響と考えられる。つまり、2022年の死亡数は、気候変動以外の影響を、多分に含んでいるものと見ることができる。

一般に、前回のレポートのように、データが取得できるすべての年を対象に回帰計算に行うと、得られる回帰結果の安定性は高まる。しかし、その一方で、大震災やコロナ禍のような、気候変動とは関係がないとみられる情報を含んでしまう。これは、回帰式を用いて将来の死亡率を見積もる際には、予測精度の低下をもたらす恐れがある。そのため、今回は、大震災やコロナ禍の影響が明らかな1995、2011、2020~22年の5年分のデータは、回帰計算には使用しないこととした。

また、前回のレポートでは回帰計算に用いる学習データとテストデータを同一としていたために、得られた回帰結果が“過剰適合”となっていた可能性がある。これは、回帰モデルが、既知のデータに対しては学習されているが、未知のデータに対しては適合しない恐れがある、つまり将来の予測には使用できない可能性があるということを意味する。

そこで、今回は、学習データとテストデータを使い分けて、学習データとして何年分のデータを用いるべきか、試算を通じて検討を行うこととした。

具体的には、学習データとして10年、20年、30年分をとり、テストデータをその半分の5年、10年、15年分として、3つの(ケースa)、(ケースb)、(ケースc)について回帰計算を実施した。そして、それぞれのケースごとに、テストデータを通じた死亡数の実績と回帰結果の比較を行った。

その結果、男女計で見ると、学習データを20年分とする(ケースb)で、実績との差が小さかった。しかし、男女別に見ると、学習データを10年分とする(ケースa)のほうが(ケースb)よりも、実績との差が小さく、説明力が高いことが判明した。

この結果から、最終モデルでは、直近10年分の有効なデータ(大震災やコロナ禍の影響を含まないデータ)を用いることとした。具体的には、2009-10, 12-19年の10年分のデータをもとに回帰計算を行うこととした。これにより、全期間モデルを使用する場合に比べて、実績との差は減少した。

その結果、暑熱期とそれ以外の時期を分けた場合は、分けなかった場合に比べて、年間の実績との差が男女計、男性、女性とも減少した。(ただし、暑熱期およびそれ以外の時期同士の比較では、大小関係は区々となった。) この結果を受けて、最終モデルでは、暑熱期とそれ以外の時期を分けて回帰計算を行う(回帰式を分ける)こととした。

(2024年01月18日「基礎研レポート」)

関連レポート

- 気候変動と死亡数の増減-死亡率を気候指数で回帰分析してみると…

- 気候指数 [全国版] の作成-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準

- 気候変動指数化の海外事例-日本版の気候指数を試しに作成してみると…

- 気候変動指数の地点拡大-日本版の気候指数を拡張してみると…

- 気候変動と健康の議論-COP28の「気候と健康宣言」-何が宣言されたのか?

- 気候変動と紛争の相関-環境悪化が紛争につながる経路とは...

- 気候変動と水・食品・気道感染症-極端な気象は、感染症にどのような変化をもたらすのか?

- 気候変動とダニ媒介感染症-極端な気象は、感染症にどのような変化をもたらすのか?

- 気候変動と蚊媒介感染症-極端な気象は、感染症にどのような変化をもたらすのか?

- 気候変動と酷暑-「今年7月は観測史上最も暑い月」 との予想も

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年08月15日

マレーシア経済:25年4-6月期の成長率は前年同期比+4.4%~堅調な内需に支えられて横ばいの成長に -

2025年08月15日

グローバル株式市場動向(2025年7月)-米国と日欧の関税大枠合意により安心感が広がる -

2025年08月15日

生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか -

2025年08月15日

QE速報:2025年4-6月期の実質GDPは前期比0.3%(年率1.0%)-トランプ関税下でも輸出が増加し、プラス成長を確保 -

2025年08月15日

地方で暮らすということ-都市と地方の消費構造の違い

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【気候変動と死亡数の関係-2022年データで回帰式を更新し、併せて改良を図ってみると…】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

気候変動と死亡数の関係-2022年データで回帰式を更新し、併せて改良を図ってみると…のレポート Topへ

![図表3. 学習データとテストデータを分けた場合の回帰計算の結果 [死亡数実績との差]](https://www.nli-research.co.jp/files/topics/77177_ext_15_9.jpg?v=1705541653)

![図表4. 暑熱期とそれ以外の時期を分けた場合の回帰計算の結果 [死亡数実績との差]](https://www.nli-research.co.jp/files/topics/77177_ext_15_10.jpg?v=1705541653)

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!