- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 医療提供体制に対する「国の関与」が困難な2つの要因を考える

医療提供体制に対する「国の関与」が困難な2つの要因を考える

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――「国の関与」を困難にしている医療制度の構造(1)~民間中心の提供体制~

1|民間中心の状況

1|民間中心の状況まず、民間中心の提供体制を数字面で確認する。表1は開設者別に見た病床数のシェア11であり、国は8.3%に過ぎない。さらに、ここで言う「国」には国立病院機構、地域医療機能推進機構などが含まれており、2000年代の行政改革を通じて、独立性を高める改革を実施した関係で、国がダイレクトに指揮を振るいにくい状況となっている。

このほか、「国の関与」とは別に、地方独立行政法人も含めて、自治体が運営する公立医療機関も14.4%に過ぎない。こうした状況では、新型コロナウイルス対応の実施主体である都道府県がコントロールできる範囲は小さくなる。

この難しさに関しては、前首相の菅義偉氏による退任会見でも言及されていた。会見では「やはり医療体制をなかなか確保することができなかった」「できない部分のやはり一番は、何といっても、病床を確保することだった」と振り返る一幕12があり、民間中心の提供体制が「国の関与」強化の阻害要因になっていたことが分かる。

11 なお、表1は自治体立、地方独立行政法人の合計を「公立医療機関」、日赤や済生会などの合計を「公的医療機関」と区別して整理した。元のデータである「医療施設調査」を含めて、国の資料では「公的」「公立・公的」と総称することが多く、ここでは原則として、国立病院などを「国」、自治体立を「公立」、日赤や済生会などを「公的」と呼ぶ。ただし、一部では「公的等」という表記を使っている資料も散見されるため、その場合は出典先の表現を優先する。

12 2021年9月9日記者会見における発言。

こうした民間中心の提供体制については、一般的には明治期以来の特徴と理解されており、その発展過程を古い日本映画の情景から看取できる。

例えば、小津安二郎監督が1953年に製作した映画『東京物語』では、東京の下町で内科兼小児科医の「平山医院」を自宅で経営する一家の様子が描写されており、家族的な経営からスタートした日本の医療機関の発展経路の一端が示されている。中でも、上京した老夫婦が寝る場所を確保するため、普段の勉強部屋を追い出された息子が診察室で宿題に取り組んでいるシーンとか、老夫婦への対応を長男、長女が診察室で話し合っている様子は家族的な経営の雰囲気を示す点が典型的なシーンと言える。

さらに、1957年に製作された『暖流』という映画では、家族的に経営されてきた医療機関の改革が話題の中心になっている。映画では、「志摩病院」という民間の病院を設立した院長が日疋祐三という切れ者の若手実業家をアドバイザーに任じる場面からストーリーが展開する。その後、院長から全権委任された日疋は経費のカット、親のすねをかじる長男で医師の泰彦の排除、外部からの人材登用といった改革を強力に進める設定となっている。

結局、日疋の改革策は現場の医師、看護師などの反対を食らった上、院長の死去、長男の巻き返しなどを挟み、日疋は病院から追い出されるのだが、日疋が映画の途中で「院長が亡くなられてから3カ月。漸く遺産の整理も終わり、本日より、志摩病院は志摩家の管理を離れて、独立の法人となりました」と述べるシーンがある。

これは日疋の改革を経て、法人経営にシフトしたことを説明する発言であり、裏を返せば以前の病院が家族経営だったことを示している。流石に今の時代、家族経営的な医療機関は少ないかもしれないが、それでも日本の民間医療機関の多くが家族経営的な開業医から発展した経路を示すシーンと言える。

一方、現在に至るまでの間、民間中心の提供体制を軌道修正する試みが幾つかあった。例えば、戦中期の1942年には医療の公営化を目指す「日本医療団」という組織が発足したほか、敗戦後も公立病院の整備を促す指示が占領軍から示される一幕などがあったが、いずれも財政難などの理由で頓挫した。

さらに、国民全員が何らかの公的医療保障制度に加入する「国民皆保険」が1961年に確立するなど、医療保険制度における国の影響力が1950~1960年代に強くなったが、日本医師会(以下、日医)の会長を25年も務めた武見太郎氏が医療提供体制の国営化、公営化に繋がる動きを全て拒否した。

しかも、敗戦後に首相を長く務めた吉田茂の縁者として政界に太いパイプを持っていた武見氏は「プロフェッショナル・フリーダム」(専門職の自由)を掲げて国家の統制を嫌い、何か気に入らない政策の検討が始まると、保険医総辞退(保険診療のボイコット)をちらつかせつつ、時に厚生省(現厚生労働省)の頭越しで政治決着を図り、政府や自民党を翻弄した。

例えば、厚生省が設置していた医療保障委員という有識者委員会の提案に対し、日医は猛烈に反対した。同委員会は1958年に公表した報告書で、「もはや私的な財力では賄いえない限度に達しているから今後公的な資本による病院の医療体系に占める比重は次第に増大する」との問題意識を示した上で、公立病院の整備を促したが、直ちに日医が「医療機関及び医師を国営または公営医療で呪縛し、あらゆるしわ寄せをこれにかぶせ、その犠牲によって官僚統制医療を樹立しようという意図を明白にした」という声明13を公表し、厚生省の企図は失敗に終わった。当時の新聞は日医の反発について、「医療改革もう難航の雲行」という見出しで報じている14。

同様の攻防は1950年代後半から1960年代前半ぐらいまで様々な場面で展開され、医療提供体制を定めている医療法は30年以上も厚生省の手で改正されない状態が続き、「財源=官」「提供=民」という一種の不可侵条約的な状況が生まれた。

13 1959年5月1日『日本医師会雑誌』。

14 1959年4月17日『朝日新聞』。

その後、医療法は1985年に改正され、病床数の上限設定などを目的とする医療計画制度が導入された15。既に公立・公的に対しては病床規制が導入されていたが、この時期に民間中心の提供体制が部分的に軌道修正された要因として、▽武見氏が引退、死去したことで、日医の反対意見が和らいだ、▽低成長と財政悪化で医療費抑制の動きが強まった、▽病院の不祥事が相次ぎ、行政による監督強化を求める意見が強まった――といった点が挙げられる。

この時の改正が画期的だった点については、「民間を含むあらゆる医療資源の整備を法的コントロールに置いたこの改正は、日本の医療供給体制の従来からのあり方に対して大きな変化をもたらす」という当時の書籍の記述からも読み取れる16。

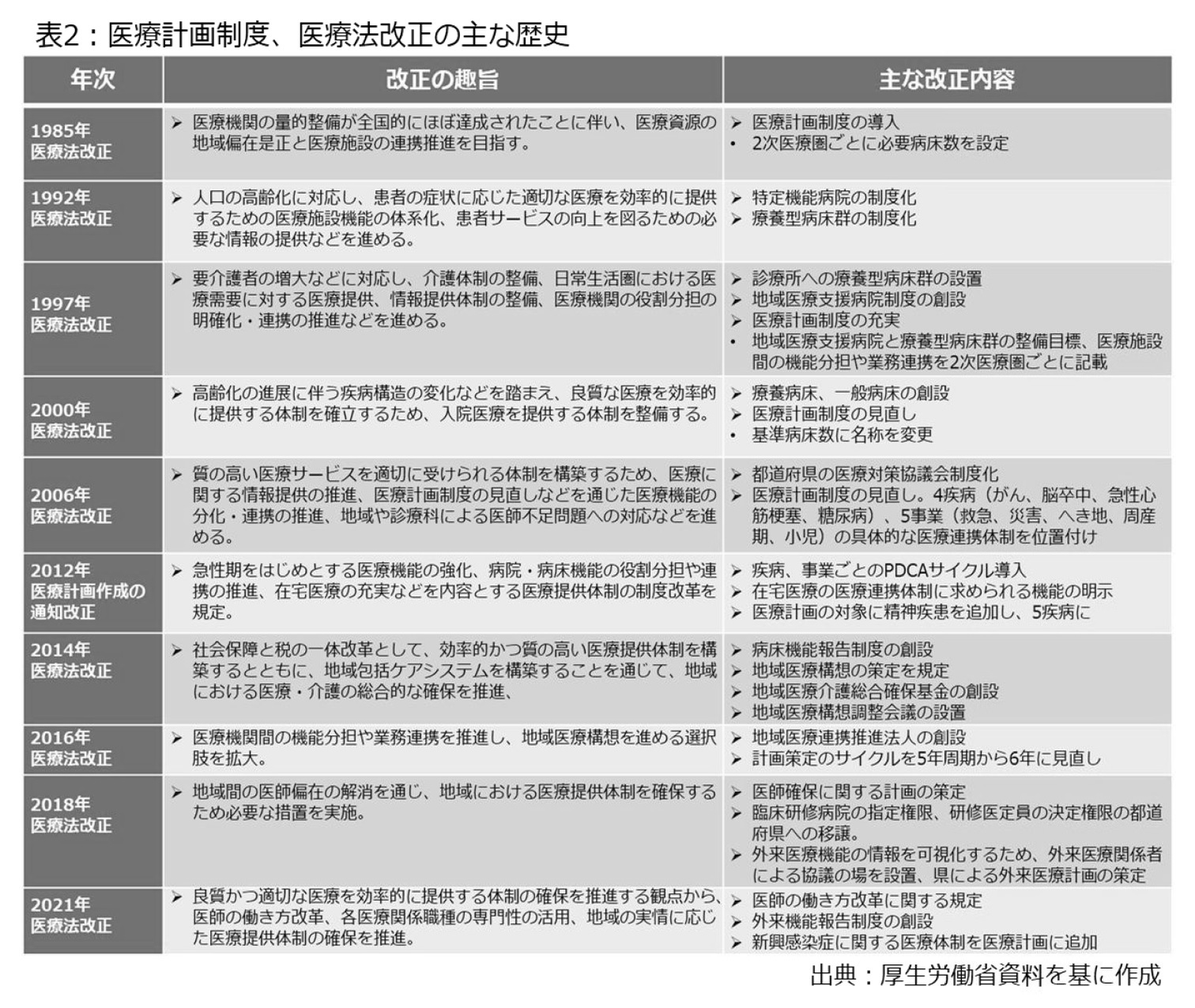

さらに、医療計画制度と医療法は表2の通り、段階的に強化されており、病床再編などを目指す「地域医療構想」17が制度化されたほか、医師確保や外来医療にまで都道府県が関与する仕組みが整備された。2021年通常国会でも医療法が改正され、▽医療計画に新興感染症への対応を追加、▽外来機能に関する各医療機関の現状を可視化させる制度の導入――などが決まった18。

このうち、地域医療構想とは2017年3月までに各都道府県が医療計画の一部として策定した文書であり、人口的にボリュームが大きい団塊世代が75歳以上となる2025年に向けて、高齢化に対応した医療提供体制への改革が重視されている。

具体的には、急性期病床や慢性期病床の削減、在宅復帰を目指す回復期病床の充実、在宅医療の拡大が想定されており、都道府県を中心にした改革が重視されている。さらに都市部に集中する医師の偏在是正に関しても、都道府県による計画策定とともに、それに基づく議論が都道府県主体で進められている19。

その強化された権限でさえ、厚生労働省幹部は国会答弁で、「懐に武器を忍ばせている」「実際に使うということを想定しているわけではない」と説明していた20。言わば、制度を新しく作る時点で、わざわざ「抜かずの宝剣」であることを自ら表明していた。医療機関の再編統合が住民の反発を引き起こすことが少なくない21ため、トップダウンによる再編は難しいと判断したと思われる。

このため、地域医療構想の推進に際しては、地元医師会や医療機関・介護事業所の経営者、市町村、住民などの関係者で構成する「地域医療構想調整会議」を人口30万人程度の2次医療圏単位に設置することで、データに基づく合意形成や自主的な対応に力点が置かれている。医師確保や外来医療機能の改革に関しても、やはり地元大学や民間医療機関との合意形成が重視されている。

その結果、医療提供体制に対して、「国」だけでなく、自治体を含めた行政の関与は限定的となっている。要するに、「財源=官」「提供=民」という状況が戦後一貫して続いていると言える。

15 医療計画制度の創設に至る詳細については、西岡晋(2002)「第一次医療法改正の政策過程(1)~(2)」『早稲田政治公法研究』第70~71号、『医療と社会』Vol.26 No.4に掲載された厚生省官僚OBによる座談会。

16 郡司篤晃監修(1987)『保健医療計画ハンドブック』第一法規p15。

17 地域医療構想については、2017年11~12月の拙稿「地域医療構想を3つのキーワードで読み解く」(全4回、リンク先は第1回)、2019年5~6月の拙稿「策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える」(全2回、リンク先は第1回)、2019年10月31日「公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか」、2020年5月15日「新型コロナがもたらす2つの『回帰』現象」を参照。併せて、三原岳(2020)『地域医療は再生するか』医薬経済社も参照。

18 改正医療法の内容については、2021年7月6日拙稿「コロナ禍で成立した改正医療法で何が変わるか」を参照。

19 医師偏在是正については、2020年2~3月の「医師偏在是正に向けた2つの計画はどこまで有効か」(2回シリーズ、リンク先は第1回)を参照。

20 2014年4月23日、第186 回国会会議録衆議院厚生労働委員会における原徳壽医政局長の答弁。

21 例えば、愛知県東栄町では町立診療所の再編が町長のリコール(解職請求)騒動に発展し、2021年8月に出直し選挙が実施された。秋田県でも大館市立扇田病院の再編問題を巡り、住民による反対運動が起きている。宮城県では、県が示した公立・公的病院の再編・統合案に対し、仙台市長や住民団体が再考を促す事態に発展している。

6――コロナ禍における民間医療機関への対応

しかし、2021年1月頃から「民間医療機関の受け入れが不十分ではないか」という批判が強まった。医療逼迫への対応策として、政府は2020年4月に成立した第1次補正予算以降、医療機関を支援する包括交付金を兆円単位で投入したり、重症患者を受け入れるICU(集中治療室)の診療報酬を大幅に引き上げたりしているにもかかわらず、新型コロナウイルスの患者を受け入れない民間医療機関に対する風当たりが強くなった。

例えば、厚生労働省が2021年1月時点で「急性期病棟を有している」と報告している4,297医療機関に対し、「新型コロナウイルス患者の受け入れが可能かどうか」を確認したところ、「受入可能」と表明している公立は73.2%、日赤などの公的等は85.0%に上った一方、民間は26.3%にとどまっていた。

確かに「受入可能」と表明した病院がどれだけ新型コロナウイルスの患者を受け入れたか、その実績を開設者別に見ると、公立が85.7%、公的等が94.7%に対し、民間は87.4%であり、全ての民間病院が消極的だったわけではないが、公立、公的等と比べると、民間病院の受け入れが不十分だったことは事実である。

そこで、新型コロナウイルスへの対応では、いくつか動きがあった。まず、大阪府は2020年12月、新型インフルエンザ対策等特別措置法に基づき、コロナ患者の受入実績がない約110カ所の2次救急病院に協力を求めたものの、80病院が未回答または受け入れ困難という回答だったため、2021年1月には府病院協会と府私立病院協会に対し、一般病床200床以上の規模の病院に絞って病床確保を要請した22。

次に、2021年の通常国会で感染症法が改正され、国・自治体が医療機関への協力要請を「勧告」に強めるとともに、正当な理由がなく応じない場合、厚生労働相や都道府県知事が機関名を公表できるようにした。これを基に、奈良県が2021年4月に初めて協力を要請したほか、札幌市、茨城県、大阪府、静岡県などが続き、国と東京都も8月に協力要請に踏み切った23。

しかし、当時の厚生労働相の田村憲久氏が改正感染症法の審議に際して、「あくまでも協力を中心に」と答弁していた24通り、国や自治体が強権を振るうような展開は想定されておらず、受け入れない医療機関の名称も公表に至っていない。

22 2021年1月27日『毎日新聞』。

23 改正感染症法に基づく病床確保の要請に関しては、2021年9月2日『朝日新聞デジタル』配信記事、8月31日『東京新聞』、8月25日・6月2日『日本経済新聞電子版』配信記事、8月24日『毎日新聞』、8月2日『静岡新聞』、5月14日『北海道新聞』、4月16日『読売新聞』。

24 2021年2月3日、参院内閣委員会・厚生労働委員会連合審査会における答弁。

では、なぜ国は権限の行使に及び腰なのだろうか。あるいは国が自治体に対して、権限行使を強く迫るような方策が取られなかったのだろうか。この理由として、民間病院の慎重姿勢には相応の事情がある点が考えられる25。まず、新型コロナウイルスへの対応では、一般の外来や入院をストップせざるを得ないため、二の足を踏む民間病院が多い。さらに、病床を回せる医師や看護師などのスタッフは有限であり、病床を確保できたとしても有効に機能しない点も見逃せない。

このほか、民間病院の規模が小さく、新型コロナウイルスの患者を受け入れる構造・設備を有していない問題もある26。現場の情報を総合すると、医療必要度の高い新型コロナウイルスの患者を受け入れる上では、陽性者と非陽性者を分ける動線確保やゾーニング、4~6人ほどの医師・看護師によるチームが必要とされている。

さらに新型コロナウイルスの特性として、軽症者が短期間に悪化する危険性があり、状態悪化に備えた健康観察も欠かないため、新型コロナウイルスの患者を受け入れる上では、一定規模以上の病院でないと対応しにくい面がある。

実際、新型コロナウイルスの患者受け入れを決断した民間医療機関の経営者に対するインタビュー27を見ると、ゾーニング工事や職員研修、既存病床に入院している患者の転院調整などで、計43日を要したという。

こうした構造上の問題については、民間医療機関の規模を見ても理解できる。その一例として、『医療施設調査』を基に「200床未満」の病院がどれだけ各開設者に占めるか、そのシェアを見ると、国は7.0%、公立は23.1%、公的は13.8%にとどまるのに対し、民間の医療法人は53.3%を占めている(2019年10月1日現在)。

さらに、先に触れた厚生労働省の公表資料によると、「急性期病棟を有している」と報告している医療機関のうち、200床未満は公立で48.9%、公的等で17.8%であるのに対し、民間は82.6%に上る。一方、400床以上の病院については、公立で21.5%、公的等で43.3%であるのに対し、民間は2.6%にとどまっている。

その結果、論理的には「中小規模病院の再編や統合が必要」という結論になるが、民間医療機関には営業の自由が担保されており、国や自治体は民間医療機関の統廃合を命令できない上、病床再編には住民や関係者の理解を得るには時間を要する。厚生労働相だった田村氏が「法律や罰則があるから、ベッドができるという話ではない」「短兵急にやると後で問題が出てくる」とクギを刺していた28のは、こうした事情を考慮したためと思われる。

このほか、日医の慎重姿勢も理由として考えられる。日医会長の中川俊男氏は改正感染症法の審議に際して、「いきなり勧告がなされ、それに従わない場合はその旨を公表するという仕組みを導入することは容認できない」と牽制29し、日医の抗議を受けて、厚生労働相だった田村氏が「互いの信頼の下で」と説明するに至った一幕も報じられている30。民間医療機関としては、国家による強権的な介入を避けたいという事情は一定程度、理解できる。

こうした状況の下、厚生労働省としては、ワクチン接種や発熱外来への対応などで地元医師会や開業医の協力を仰いでいる以上、日医の反対を押し切ってまで強権発動に踏み切りにくい環境があると考えられる。

以上のような実情を踏まえると、全ての医療機関を弁護するわけではないが、「国の関与」強化には限界があると言わざるを得ない。こうした中、単に日医や民間医療機関を「悪者」と批判しても、現場で頑張っている医師や専門職の士気を削ぐ危険性さえ想定される。

25 民間病院の受け入れが少ない理由に関しては、2021年4月16日『朝日新聞』デジタル配信記事、1月29日『毎日新聞』、同年1月26日『毎日新聞』。

26 この点については、2021年10月26日拙稿「世界一の『病床大国』でなぜ医療が逼迫するのか」を参照。

27 2021年4月12日『日経ヘルスケア』配信記事における医療法人成和会副理事長兼COOの樋口昌克氏に対するインタビュー。成和会が運営する「北大阪ほうせんか病院」では、2021年2月から軽症者・中等症者向けとして、280床のうち48床を新型コロナウイルスへの対応にシフトさせた。

28 2021年9月27日『読売新聞』。26日のNHK番組における発言。

29 2021年1月20日『m3.com』配信記事。同日の定例記者会見における発言。

30 2021年2月27日『読売新聞』。

(2022年07月20日「ニッセイ基礎研所報」)

関連レポート

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのか

- 策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える(上)-公立・公的医療機関の役割特化を巡る動きを中心に

- 公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか-求められる丁寧な説明、合意形成プロセス

- 新型コロナがもたらす2つの「回帰」現象-医療制度改革への影響を考える

- コロナ禍で成立した改正医療法で何が変わるか-医療計画制度の改正、外来医療機能の見直しを中心に

- 医師偏在是正に向けた2つの計画はどこまで有効か(上)-複雑、多面的な調整が求められる都道府県

- なぜ世界一の病床大国で医療が逼迫するのか-地域医療構想とコロナ対応の比較を試みる

- 医師の働き方改革は医療制度にどんな影響を与えるか-診療体制の変更などが起きる?問われる都道府県の対応

- 国保の都道府県化で何が変わるのか(上)-制度改革の背景と意義を考える

- 2022年度診療報酬改定を読み解く(上)-新興感染症対応、リフィル処方箋、オンライン診療の初診緩和など

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【医療提供体制に対する「国の関与」が困難な2つの要因を考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

医療提供体制に対する「国の関与」が困難な2つの要因を考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!