- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- CRE(企業不動産戦略) >

- アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方(前編)-メインオフィスの重要性と働く環境の選択の自由を「原理原則」に

アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方(前編)-メインオフィスの重要性と働く環境の選択の自由を「原理原則」に

社会研究部 上席研究員 百嶋 徹

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――コロナ後の働き方とワークプレイスの在り方~変えてはいけない原理原則

(1)フィジカル空間vsサイバー空間

「フィジカル空間での人間同士のつながり・信頼感の形成は、サイバー空間では代替できない」との山極京大前総長の考え方は、人間の主要な営みであるビジネス活動にも当然のことながら当てはまる。すなわち、イノベーション創出には、感情が見えにくく参加意識も希薄となりがちなサイバー空間でのやり取りだけでは限界があり、リアルな場での濃密な対面コミュニケーションが欠かせないため、主として大都市圏に立地するメインオフィスの重要性は、今後も変わらない16。

例えば、オンライン会議は、出張などの移動時間を節約できる利便性や交通機関の利用によるCO2排出量を削減できる環境性などから、今後もコミュニケーション手段の選択肢の1つとして当然積極活用されるべきだが、それのみではイノベーション創出を完結することはできないだろう。オンライン会議では、基本雑談はなく定刻通りに終了することが多いため時間的効率性は非常に高い反面、それゆえに議論が白熱せず創造性を創発する「ワクワク感」が湧かない、と感じることもあるのではないだろうか17。一方、メインオフィスなどリアルな場では、不必要に長い会議やミーティングは避けるべきだが、多少議論が白熱しても、フェースツーフェースで相手の反応や雰囲気を感じながら、本音の意見をぶつけ合う意義はやはり大きい。

因みに、山極京大前総長は、「大学にとってオンライン授業はトータルではプラスですか、マイナスですか」との問いに対して、「学びは人間が日々移動し他人と接触する過程でできていくものだ。オンラインである程度の補完はでき、利点になる部分はあるにせよ、全体としてはマイナスだと思う。オンラインで大講義室の授業は代替できる。どこにいても受けられるので、出席率は上がり、効率はよくなる。でも、集団で意見を交わし、自分の考えを正していくという大学本来の議論のあり方、セミナー的な討論の場は持ちにくい。相手の顔や周囲の雰囲気が読めないと、議論が熟さない。辛いところだ。だから、情報交換はオンラインでやっても、最後は対面が外せない」18と答えている。

「移動・接触して集まって協働することが人間社会の本来の在り方である」とする同氏の一貫した考え方に基づく明快な発言だ。オンライン授業をオンライン会議・テレワークに、対面授業をオフィスワークに置き換えてみると、同氏のこの発言は、ビジネスの世界にもぴったりと当てはまることがわかる。すなわち、テレワークやオンライン会議には効率性などの利点はあるものの、企業がオフィスを廃止してリモートワークに全面的に移行してしまうと、全体としてはマイナス効果がもたらされてしまう、と読み替えることができ、筆者の主張と合致する。

「相手の顔や周囲の雰囲気が読めないと、議論が熟さない」「情報交換はオンラインでやっても、最後は対面が外せない」との同氏の発言は、人間本来のコミュニケーションの本質を見事に突いている。ビジネスの世界でも、利便性からオンラインを勿論積極活用すべきだが、メインオフィスを中心にリアルな場での対面コミュニケーションを中核に位置付けるべきである、と言えよう。オフィスというリアルな場に集い信頼関係を醸成し協働(コラボレーション)することの重要性は、「人間社会の本来の在り方」や「人間の本性」に根差しているため、在宅勤務などのテレワークでは決して代替できない普遍的な原理原則と捉えるべきだ。この点をしっかりと理解しオフィス戦略にこれまで取り入れてきたのが、GAFAやマイクロソフトなど米国の巨大ハイテク企業だ。

16 筆者は、「画期的なイノベーション創出は、バーチャルなコミュニケーションではなく、フェースツーフェースの濃密なコミュニケーションが起点となる」との考え方を拙稿「イノベーション促進のためのオフィス戦略」『ニッセイ基礎研REPORT』2011年8月号にて提示した。

17 一方、オンライン会議には、対面に比べたメリットがあるとの意見も勿論ある。例えば、小林喜光三菱ケミカルホールディングス会長は、山極京大総長(当時)との対談の中で「企業のウェブ会議のほうは、『空気を読まないで喋れる』と好評ですよ。どうも、対面だと場の雰囲気を読んだり、相手の顔色をうかがったりして自由に喋れないんですね。ウェブだと、愛想笑いやゴマすりが通用しないのもいい(笑)」とウェブ会議の効用を述べている(引用文献は注13と同様)。

18 日本経済新聞2020年9月28日「オンライン授業の功罪 学び 他人と接触してこそ:京都大学長 山極寿一氏に聞く」より引用。

CRE戦略の先進企業でもあるGAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コム)やマイクロソフトといった米国の巨大ハイテク企業は、自社所有の大規模な本社ビル19をクリエイティブオフィスとして構え、イノベーション創出の拠点と位置付けてきた20。米国でハイテク企業が多く集積するシリコンバレーやシアトルなどでは、「War for Talent(人材獲得戦争)」とまで言われるほど、企業間で人材の争奪戦が激しく繰り広げられており、企業は優秀な人材の確保・定着のために、必然的に働きやすいオフィス環境を整備・提供せざるを得ないという側面も大きい。

例えば、アップルは、2017年にカリフォルニア州クパチーノの広大な敷地(約71万m2)に新本社屋Apple Parkを構築した21。総工費は50億ドルと言われており、自社ビルへの投資としては極めて巨額だ。この新本社屋の構築は、創業者の亡きスティーブ・ジョブズ氏が指揮・主導したプロジェクトだった。最先端の建築技術や環境技術などを惜しげもなく駆使し、従業員の創造性やコラボレーション、健康の促進に重点を置いたApple Parkは、創造的なオフィスデザインをいち早く取り入れてきたジョブズ氏にとって、クリエイティブオフィスの集大成だったのではないだろうか。

現在はこれらの先進的ハイテク企業では、新型コロナ禍の下で、多くの従業員がメインオフィスでの業務再開が難しく在宅勤務中心の働き方を維持しているが、それでも、これまでイノベーション創出の起点や企業文化の象徴と位置付けてきた米国のメインオフィスの重要性を低下させることはない、と筆者はみている。

CRE戦略の下で、オフィスワークだけでなく、ICTを駆使してオフィスやデスクなど場所にとらわれずに仕事を行う「モバイルワーク」やテレワークなどを含む多様なワークスタイルや、従業員の安全と事業継続のためのBCPをしっかりと組み込んだ創造的なオフィス戦略を確立・実践してきた、米国の先進的なハイテク企業では、今回の新型コロナのパンデミック対応として、予め定められたBCPを発動し、それに沿って速やかに躊躇なく在宅勤務体制に移行した一方、パンデミックが終息し従業員の安全確保が確認されれば、直ちにBCPを解除しメインオフィスでの業務を再開するのが基本形である22、と筆者は考える。すなわち、CRE戦略の下でのオフィス戦略を既にきっちりと組織的に実践できている先進企業であれば、コロナ後には平時の体制に戻すのであって、コロナ禍での気付きによりBCPを修正・改善することはあったとしても、基本的には、最先端のワークスタイルやワークプレイスを活用したこれまでの戦略に大きな変更は生じないはずだ。ただし、パンデミック対応としてのBCPをしっかりとオフィス戦略に組み込んでいる先進企業であっても、全世界に急速に感染拡大してしまった新型コロナの想定外のインパクトが余りにも大きいために、足下のコロナ禍に引っ張られ、メインオフィスを中核に置くこれまでの戦略からブレてしまう企業も一部では出てくるかもしれない。

一方、後述するように日本の産業界では、そもそもCRE戦略の下でのオフィス戦略を実践する企業が未だ少ないため、パンデミックというストレス事象に翻弄されるとともに、コロナ禍を契機に働き方や働く場への戦略的な対応を慌ただしく迫られている企業が多い、というのが実態ではないだろうか。

19 米国の大企業の本社は、広大な敷地に構築されることが多いため、本社施設全体を「キャンパス」と呼ぶことが多い。

20 「イノベーションを起こすにはフェイストゥフェイスのコミュニケーションが欠かせず、バーチャル空間でのやり取りだけでは限界がある。GAFAといった巨大ハイテク企業でも大規模な本社ビルを構え、イノベーションの拠点と位置付けている」との筆者のコメントが、一井純「居抜きに間借り、コロナで変わるオフィス賃貸─オフィスのあり方を再考する契機に」東洋経済新報社『東洋経済ONLINE』2020年5月12日に掲載された。一井純「ニュース最前線/居抜きの利用や間借りも始まるオフィスの再定義」東洋経済新報社『週刊東洋経済』2020年5月30日号、同「第1特集 テレワーク総点検/通勤する価値はなくなるか?「オフィス不要論」の現実味」東洋経済新報社『週刊東洋経済』2020年6月6日号にも、筆者の同様のコメントが掲載されている。

21 Apple Park に関わる詳細な考察については、拙稿「健康に配慮するオフィス戦略」ニッセイ基礎研究所『基礎研レター』2020年3月31日、同「クリエイティブオフィスのすすめ」ニッセイ基礎研究所『ニッセイ基礎研所報』Vol.62(2018年6月)を参照されたい。

22 例えば、グーグルは「従業員のオフィスの出社再開を2カ月延期し、来年(※2021年)9月にする方針を明らかにした」(日本経済新聞2020年12月15日夕刊「グーグル、出社は来年9月」より引用。(※ )は筆者による注記)。また、アマゾン・ドット・コムは「ホワイトカラーの従業員について2021年6月末まで在宅勤務を認める。新型コロナウイルスの感染者が全米で再び急増する中で、オフィス再開を遅らせる」(ブルームバーグ2020年10月21日「アマゾン、在宅勤務が2021年6月末まで可能に─コロナ再流行の中」より引用)。

【発表された人員増強・オフィス増床計画の概要】

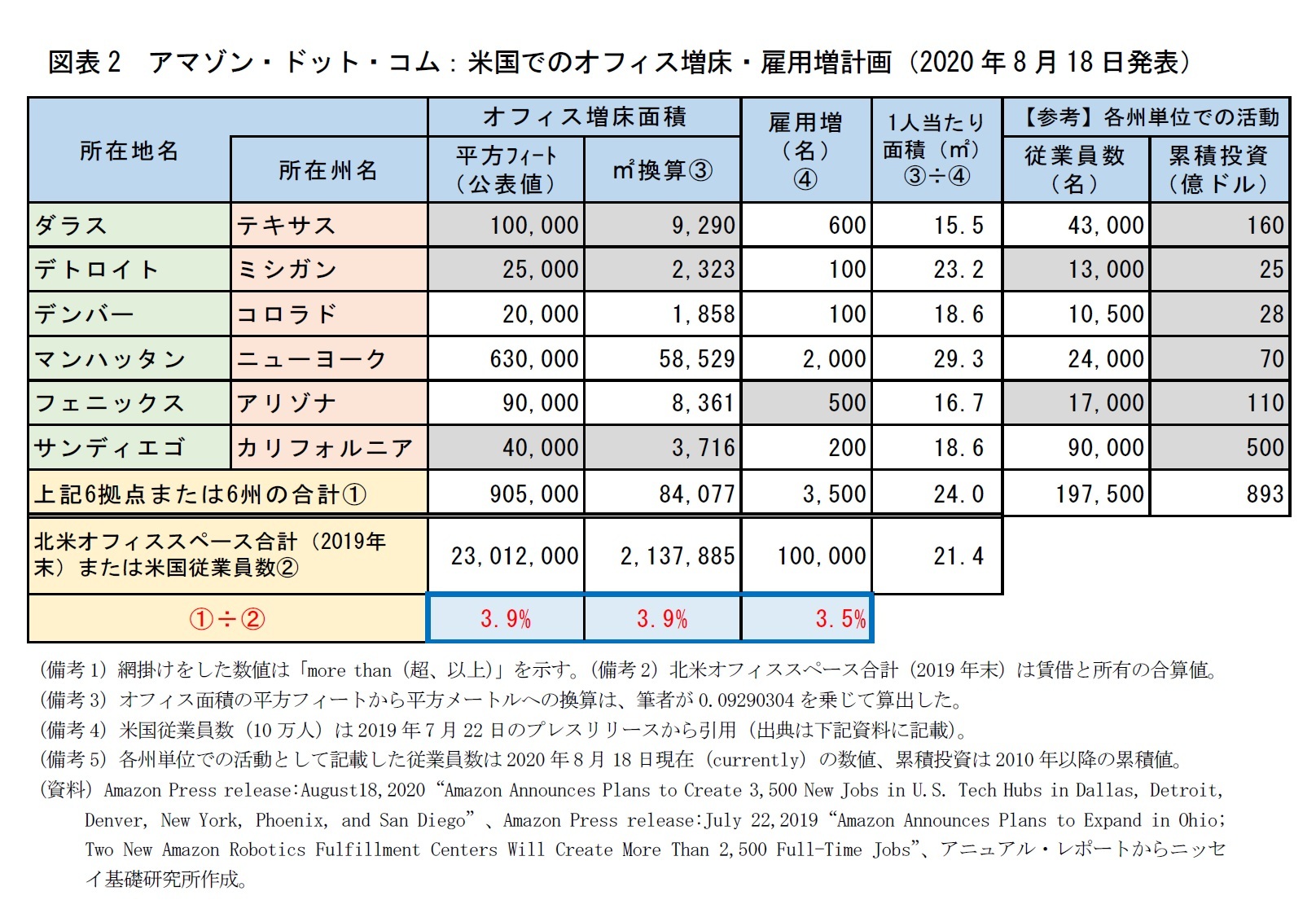

筆者は、コロナ禍の中で、昨年いち早く「メインオフィスの重要性」は今後も変わらないことを主張した23が、その主張をサポートするように、アマゾン・ドット・コムは2020年8月18日、テキサス州ダラス、ミシガン州デトロイト、コロラド州デンバー、ニューヨーク州マンハッタン、アリゾナ州フェニックス、カリフォルニア州サンディエゴの東海岸から西海岸に至る全米6都市で、合計3,500人のテクノロジー人材およびコーポレート人材を新規雇用し、そのために14億ドル超を投じて「Tech Hub」と呼ぶ技術開発拠点とコーポレートオフィスを拡張する、と発表した24。CRE戦略の先進企業として、コロナ後の全面的なオフィス再開を見据えた、全くブレない骨太のオフィス戦略をいち早く示した、と高く評価したい。

今回の計画によるオフィス増床面積は合計90.5万フィート(約8.4万m2)となり、同社が北米で利用しているオフィススペース(約214万m2、2019年末)の3.9%に相当する(図表2)。新規雇用(3,500人)は、クラウドインフラストラクチャーアーキテクト25、ソフトウェアエンジニア、データサイエンティスト、プロダクトマネージャー、UX(User Experience:ユーザー体験)のデザイナーなど、同社の広範な事業に関わる高度人材の採用が予定され、全米の従業員規模(約10万人26)の3.5%程度に相当するとみられる(図表2)。今回の増床面積を新規雇用数で除することで1人当たりオフィススペースを簡易的に算出してみると、マンハッタンでの計画が約29m2とやや広めだが、それ以外では15~23m2と、従来の米国の標準的なオフィスやアマゾンの北米立地のオフィスの平均値(約21m2)と変わらない(図表2)。

23 筆者は、「メインオフィスの重要性」は今後も変わらないことを拙稿「<新時代の住宅・不動産Vol.3:オフィス戦略>今、企業に求められるサテライトオフィス活用~新型コロナウイルスがもたらすワークプレイス変革」日本経済新聞朝刊2020年6月30日にていち早く提示した。

24 本事案については、Amazon Press release: August18,2020“Amazon Announces Plans to Create 3,500 New Jobs in U.S. Tech Hubs in Dallas, Detroit, Denver, New York, Phoenix, and San Diego”を基に記述した。

25 Qiita Jobsに掲載されたAWS(Amazon Web Services:アマゾンのクラウドコンピューティングサービス事業を担う子会社)の求人情報によれば、クラウドインフラストラクチャーアーキテクトとは「パートナーの技術的な専門知識やスキルの獲得を支援し、キーとなるプロジェクトでは顧客やパートナーと直接協業する、高い技術力を持ったクラウドコンピューティングのコンサルタントを指す。PoC(実証)プロジェクトや技術ワークショップを実施し、導入プロジェクトをリードし、こうしたプロフェッショナルサービスのプロジェクトでは、ウェブアプリケーションやエンタープライズアプリケーション、HPC(高性能計算)、バッチ処理、ビッグデータ、データアーカイブ、災害対策、教育、ガバナンスといった様々なエリアで顧客のために課題解決に取り組む」という。

26 Amazon Press release:July22,2019“Amazon Announces Plans to Expand in Ohio; Two New Amazon Robotics Fulfillment Centers Will Create More Than 2,500 Full-Time Jobs”に「100,000 U.S. employees」という記載があるため、この数値を用いた。因みに、アマゾンの全世界の従業員数(2019年末)は79.8万人に上る。

この6都市の計画のうち、ニューヨーク・マンハッタンでは、新規雇用が2,000人と全体計画の57%、新設オフィス面積が63万フィート(約5.8万m2)と全体の70%を占める、突出した最大のプロジェクトとなっている(図表2)。アマゾンは、2020年8月に米連邦破産法11条の適用を申請して経営破綻した老舗百貨店ロード・アンド・テイラーの旗艦店だったニューヨーク5番街のビルをウィーカンパニー(シェアオフィス大手ウィーワークの運営会社)から取得済みで、これをオフィスに転用する。

「アマゾンは17年9月に西部ワシントン州シアトルに続く第2本社の建設計画を発表。238の地域による誘致合戦の末、18年11月にニューヨーク市(※クイーンズ地区ロングアイランドシティ)と首都ワシントンに近いバージニア州北部(※アーリントン)に2つの新本社を設置すると発表した」27。しかし、「アマゾンは、ニューヨーク市クイーンズ地区で計画した第2本社の建設を地元の反対などで19年2月に断念した。その後も19年末にマンハッタンで最後の大型再開発とされるハドソンヤード地区のビルで賃貸契約を結ぶなど、ニューヨークでの事業拡大を続けている」28経緯がある。ニューヨーク市での第2本社建設計画を撤回した後も同市でのオフィス拡張に動いているのは、「東海岸の大都市に集まる優秀なハイテク人材の確保が必要と判断した」29からだという。

「マンハッタンのウエストサイドはシリコンバレー企業のハブとなり、アップルやアマゾン、グーグルらが拠点を構え、“シリコン・アレー”と呼ばれている」30という。中でもフェイスブックは、後述する通り、今後5~10年で社員の半数が在宅勤務になるとの見通しを2020年5月に示したため、今後在宅勤務中心の体制に急速に舵を切るとみられていたが、マンハッタンの歴史的建造物として知られる1912年竣工のジェームズ・ファーレー郵便局(ニューヨーク中央郵便局)のビルの一角をオフィスとして使用する大型賃貸契約(約6.8万m2)を不動産会社ボルネードと締結したことを同年8月3日にアナウンスし、専門家やメディアを驚かせた。「フェイスブックはここ1年で、20万平方メートル(※ジェームズ・ファーレービルの事案を含む)に及ぶオフィス物件の賃貸契約をニューヨークで締結しており、その全てはペンシルベニア駅とハドソン川の間に位置している」31という。シリコンバレーのメンローパークの広大な敷地に本社を構えるフェイスブックも、在宅勤務一辺倒ではなく、アマゾンと同様に、リアルな場であるオフィスは引続き非常に重要であると捉えているのだろう。

27 日本経済新聞電子版2019年2月15日「アマゾン、NY「第2本社」白紙に 地元の反対受け」より引用。(※ )は筆者による注記。

28 日本経済新聞夕刊2020年8月19日「アマゾン、オフィス拡張」より引用。アーリントンでの第2本社計画は、予定通り進められている。

> 29 時事ドットコム2019年12月7日「アマゾン、NYに新オフィス 第2本社撤回から1年弱で発表―米紙」より引用。

30 Forbes JAPAN2020年8月4日「フェイスブックがNYで大規模オフィス契約、不動産業界に朗報」より引用。

31 出典は注30と同様。(※ )は筆者による注記。

(2021年03月30日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- コロナ後を見据えた企業経営の在り方-社会的価値の創出と組織スラックへの投資を原理原則に

- 健康に配慮するオフィス戦略-クリエイティブオフィスのすすめ-

- クリエイティブオフィスのすすめ-創造的オフィスづくりの共通点

- クリエイティブオフィスの時代へ-経営理念、ワークスタイル変革という「魂」の注入がポイント

- イノベーション促進のためのオフィス戦略

- CSRとCRE戦略-企業不動産(CRE)を社会的価値創出のプラットフォームに

- 震災復興で問われるCSR(企業の社会的責任)~震災が促すCSRの原点回帰~

- アップルの成長神話は終焉したのか ~ 革新的製品の発売か、高成長に対応したコスト構造の是正か~

- CSR(企業の社会的責任)再考

- 最近の企業不祥事を考える 不祥事からの再生には社会的責任の視点が不可欠

社会研究部 上席研究員

百嶋 徹 (ひゃくしま とおる)

研究・専門分野

企業経営、産業競争力、イノベーション、企業不動産(CRE)・オフィス戦略、AI・IOT・自動運転、スマートシティ、CSR・ESG経営

03-3512-1797

- 【職歴】

1985年 株式会社野村総合研究所入社

1995年 野村アセットマネジメント株式会社出向

1998年 ニッセイ基礎研究所入社 産業調査部

2001年 社会研究部門

2013年7月より現職

・明治大学経営学部 特別招聘教授(2014年度~2016年度)

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

・(財)産業研究所・企業経営研究会委員(2007年)

・麗澤大学企業倫理研究センター・企業不動産研究会委員(2007年)

・国土交通省・合理的なCRE戦略の推進に関する研究会(CRE研究会) ワーキンググループ委員(2007年)

・公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会CREマネジメント研究部会委員(2013年~)

【受賞】

・日経金融新聞(現・日経ヴェリタス)及びInstitutional Investor誌 アナリストランキング 素材産業部門 第1位

(1994年発表)

・第1回 日本ファシリティマネジメント大賞 奨励賞受賞(単行本『CRE(企業不動産)戦略と企業経営』)

百嶋 徹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/04/03 | 企業不動産(CRE)は社会的価値創出のプラットフォームに-「外部不経済」の除去と「外部経済効果」の創出 | 百嶋 徹 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 「社会的ミッション起点の真のCSR経営」の再提唱-企業の目的は利益追求にあらず、社会的価値創出にあり | 百嶋 徹 | 基礎研レポート |

| 2025/01/22 | 社会的インパクトをもたらすスマートシティ-CRE(企業不動産)を有効活用したグリーンフィールド型開発に期待 | 百嶋 徹 | 基礎研レポート |

| 2024/10/08 | EVと再エネの失速から学ぶべきこと-脱炭素へのトランジション(移行)と多様な選択肢の重要性 | 百嶋 徹 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方(前編)-メインオフィスの重要性と働く環境の選択の自由を「原理原則」に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方(前編)-メインオフィスの重要性と働く環境の選択の自由を「原理原則」にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!