- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 妊婦加算は廃止~すべての患者について紹介先からの情報連携を評価

妊婦加算は廃止~すべての患者について紹介先からの情報連携を評価

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――妊婦加算とは、どういう制度だったか

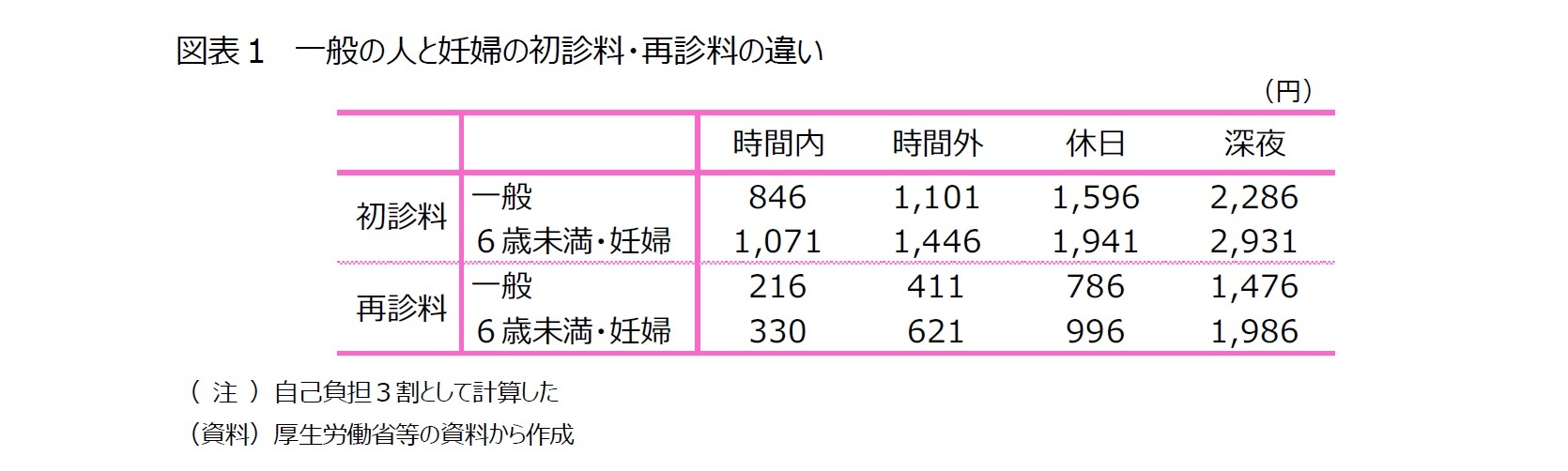

妊婦の外来受診においては、胎児への影響に注意して薬を選択したり、妊婦にとって頻度の高い合併症や診断が困難な疾患を念頭においた診療が必要とされる。妊婦加算とは、妊婦が外来診療を受ける場合に、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価するために、2018年4月に新設された診療報酬の項目である。

妊婦加算新設の背景には、産院の減少による産科医の過重労働がある一方で、通常よりも慎重な対応や胎児への配慮が必要であることから、妊婦の診療に積極的でない医療機関が存在するということが指摘されている。その結果、産科医療機関でなくても治療が可能な妊婦まで産科医療機関に紹介され、産科医療機関に負担がかかってしまう。そのため、診療報酬で評価することによって、産科以外の妊婦の診療に積極的に取り組む医療機関を増やそうとするものだ。

2――凍結・廃止の経緯

ところが、妊婦加算導入後、会計時に妊婦であることがわかって、上乗せされたといった声があったほか、コンタクトレンズを作るために眼科で検査する等、妊娠とは関係がないと思われる診療でも加算され、本来の目的とは遠い形での加算があったことがSNS上で話題となり批判が出た。

また、薬の飲み方は、授乳期も注意が必要なのに、授乳期には加算されないことや、注意が必要なのは同じなのに、お腹が目立つようになるまで、あるいは妊娠中であることを言わない限り、特別なケアも受けられないが加算もされないことから、メリットが伝わりにくかったと思われる。そのため、「診療が面倒なのは、妊婦だけではなく、高齢者や複数の持病を持った人も面倒なはず」といった声があがったものと考えられる。

そういった中、少子化対策に逆行する等の意見が社会問題となり、自民党の厚生労働部会の働きかけのもと、2019年1月からの凍結が決まった。

診療報酬は、厚生労働省の諮問機関である中央社会保険医療協議会(以下「中医協」とする。)で決められる。中医協は、支払側(保険者、被保険者の代表)、診療側(医師、歯科医、薬剤師等)、公益委員の三者で構成されており、診療報酬は、三者同意で決定されている。見直しが必要な場合は、中医協が改定の影響を調査・検証したうえで、次の改定のタイミングで修正してきた。しかし、妊婦加算の凍結については、厚生労働部会の議論を受けて厚労大臣が期途中で凍結を発表したもので、異例な形と言える1。

凍結当初は、加算要件を厳格化し、改めて国民に周知を行った上で、2020年4月に制度の形や名称を変えて復活するといった話もあった。しかし、2020年2月7日の答申で、妊婦加算やそれに類する加算項目は廃止され、妊婦に限らずすべての患者を対象として、紹介先の医療機関が紹介元の医療機関に治療情報を提供する場合に診療報酬で評価する2ことが決まった。

1 今回の「妊婦加算」と似たようなことが、過去にも起きている。2008年度に新設された「後期高齢者診療料」と「後期高齢者終末期相談支援料」である。「後期高齢者診療料」は、高血圧や糖尿病などの慢性疾患を抱える後期高齢者の外来診療においては、担当医(今でいう「かかりつけ医」)を決めて、その担当医が他の診療科の治療スケジュール作成や入院先の紹介など、継続して関わることを評価するために新設されたが、診療報酬が定額であったため、丁寧な診療ができないという医師の声があがった他、年齢による切り分けについて世間からの批判が集まり、2010年に廃止された。「後期高齢者終末期相談支援料」は、終末期における診療方針等について、患者本人や家族、医療従事者が十分話し合いを行うことを促進するものであったが、延命措置の中止を迫られているような気がする等、不安の声が広がったことから3か月で凍結された。

2 診療情報提供料III

3――新たな加算では、すべての患者について、紹介元の医療機関に治療情報を提供する場合を評価

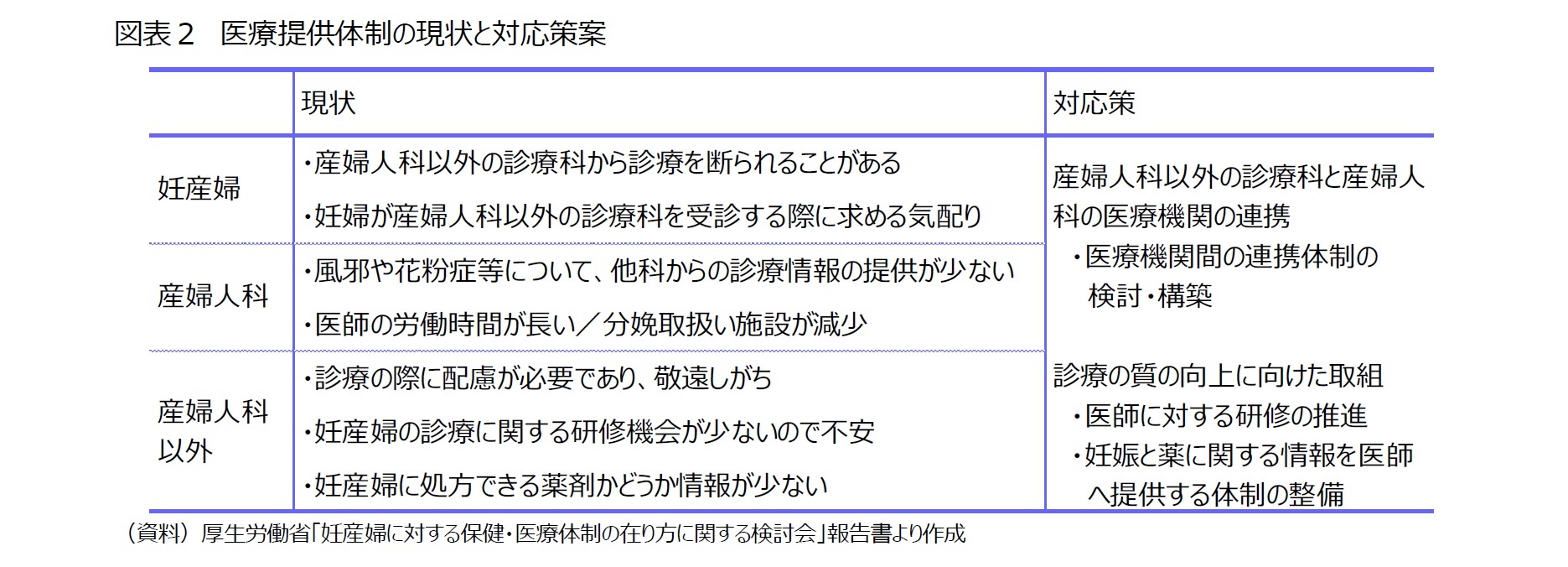

2019年2月に厚生労働省に「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」が設置され、妊産婦向けの相談や支援体制、医療提供体制、妊婦健診に対する助成など、幅広い視点で現状の確認と今後の体制のあり方が議論された。医療提供体制については、妊産婦が産婦人科医以外の診療科から診察を断られるケースがあること、産婦人科医療機関においては、風邪や花粉症等の妊娠とは関係のうすい一般的な病気や症状について産婦人科以外が診療を行った場合の診療情報の提供が少ないこと、産婦人科以外の医療機関においては、妊産婦の診療に関する研修会が少ないことや処方できる薬剤かどうか等の情報が少ないこと等が議論され(図表2)、産婦人科以外の診療科と産婦人科の医療機関の連携強化が確認された。

新たな制度としては、妊婦に限らずすべての患者を対象として、患者本人の同意のもと、紹介先の医療機関が紹介元の医療機関に治療情報を提供する場合に診療報酬で評価することとなった。妊婦のケースを考えると、たとえば、妊娠糖尿病の妊婦を産科医療機関が糖尿病専門医療機関に紹介した場合、紹介元である産科医療機関に治療計画等の情報を提供すると、糖尿病専門医療機関を評価することが想定されている。

これまでの診療報酬体系では、紹介元の医療機関は評価されていたが、紹介先である産科以外の医療機関によるフィードバックも評価することで、産婦人科以外の医療機関の妊婦へのかかわりを強化し、産科医療機関の負担を減らそうとするものである。

4――「妊婦加算」議論がもたらしたもの

診療報酬は、多岐項目にわたる技術的な議論であり、専門家同士で行うのはやむを得ないと思われる。ただし、決定された診療報酬は、そのまま患者負担につながるものであるため、国民(患者)が情報を得やすいような形で議論を開示することが必要だろう。

また、今回の妊婦加算の導入から廃止までの過程では、中医協での議論が十分ではなかったのではないか、診察時に患者に対する医師の説明が不足しているのではないか、国民(患者)が医療機関の抱える問題に関心がなさすぎるのではないか、新たな加算の医療機関や国民への周知が十分でなかったのではないか等多くの問題が露呈した。

限りある財源と医療供給体制の中、国民がより安心して医療機関にかかれるよう、現在の診療体制が抱える課題を国民に周知し、議論を深めあっていくことが重要だろう。

3 第381回「中央社会保険医療協議会(2017年12月22日)」議事録参照のこと。

(2020年02月27日「基礎研レター」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/06 | 働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/29 | 生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【妊婦加算は廃止~すべての患者について紹介先からの情報連携を評価】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

妊婦加算は廃止~すべての患者について紹介先からの情報連携を評価のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!