- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費文化 >

- トイレ×サイネージ-消費の交差点(10)

コラム

2025年05月20日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――「東京はトイレの中でも映像が流れているのか…」

さて、筆者が今回このテーマで記事を執筆しようと思ったきっかけは、ある日偶然目にした“トイレ内のサイネージ広告”だった。商業施設のトイレを利用した際、個室内が妙に明るく感じられ、覗いてみると、そこには小型のデジタルサイネージが設置されていたのである。「東京はトイレの中でも映像が流れているのか…」と、さすがに笑ってしまった。調べてみると、それは株式会社バカンが展開するトイレ広告メディア「Unveil®(アンベール)」6によるものであった。

Unveil®は、東京都内のオフィスビルや商業施設を中心に、全国で11,800台以上が導入されている、国内最大級のトイレサイネージ広告ネットワークである。東京だけでなく、関西・九州などの主要都市にも展開しており、20~50代の購買力の高い層に向けたBtoCマーケティングメディアとして注目を集めている。せっかくの機会だったため、筆者も視聴してみたのだが、流れていたのは、商業施設というロケーションに即した店内セール情報やテナントの求人案内など、施設内で完結する情報が中心であった。

特に興味深かったのは、健康食品や医薬品などの「トイレという場だからこそ響く」ジャンルの広告が目立っていた点である。トイレという静かで閉ざされた特殊な空間では、自然と自分の身体や生活と向き合う意識が高まりやすく、便秘改善やダイエット、消臭といった領域の商品の訴求に適しているだろう。

こうしたトイレ広告は、前章で述べたタクシーサイネージとは対照的である。タクシー広告がビジネスパーソンなどの特定層に向けたBtoB型の情報訴求であったのに対し、トイレサイネージは、商業施設に訪れる不特定多数の消費者(お客さん)――すなわちBtoC市場に対する情報発信を目的としている。しかも、“個室”というプライベートな空間で、視線を奪うように配置されるサイネージは、街中の通行広告とは異なり、よりパーソナルで深い接点を築くことができる点でユニークである。

また、この様なトイレサイネージの中でも、特に印象に残ったのが、「写真で一言ボケて(bokete)」のコンテンツである。boketeは株式会社オモロキが運営する国内最大級のお笑いWebサービスで、利用者が投稿した画像や文字を「お題」とし、それに対して他の利用者がユーモアを競い合うという、大喜利形式のコンテンツプラットフォームである。2008年8月のサービス開始以降、累計ボケ投稿数は1億件、アプリダウンロード数は750万件を超えるなど、長年にわたり高い人気を誇っている。このboketeが、株式会社バカンの運営するトイレサイネージメディア「Unveil®」と連携し、オフィスや商業施設のトイレ個室内に設置されたモニターでコンテンツを提供していたのだ7。これは、「Unveil®」は、“POWER TO YOU~あなたにチカラを~”をコンセプトに掲げ、トイレという日常のプライベート空間を通じて、人々の悩みや情報への心理的な障壁を取り除くことを目的とし、また「bokete」も、「誰かを楽しませたい人が居やすく、辛いことや悲しいことがあった時、心が少し和らぐ場所でありたい」と考えているため、トイレという一時的な静寂と内省の場において、「笑い」による感情の解放や気分転換を促すコンテンツは、両者のメディアコンセプトに合致するものと言えるだろう。

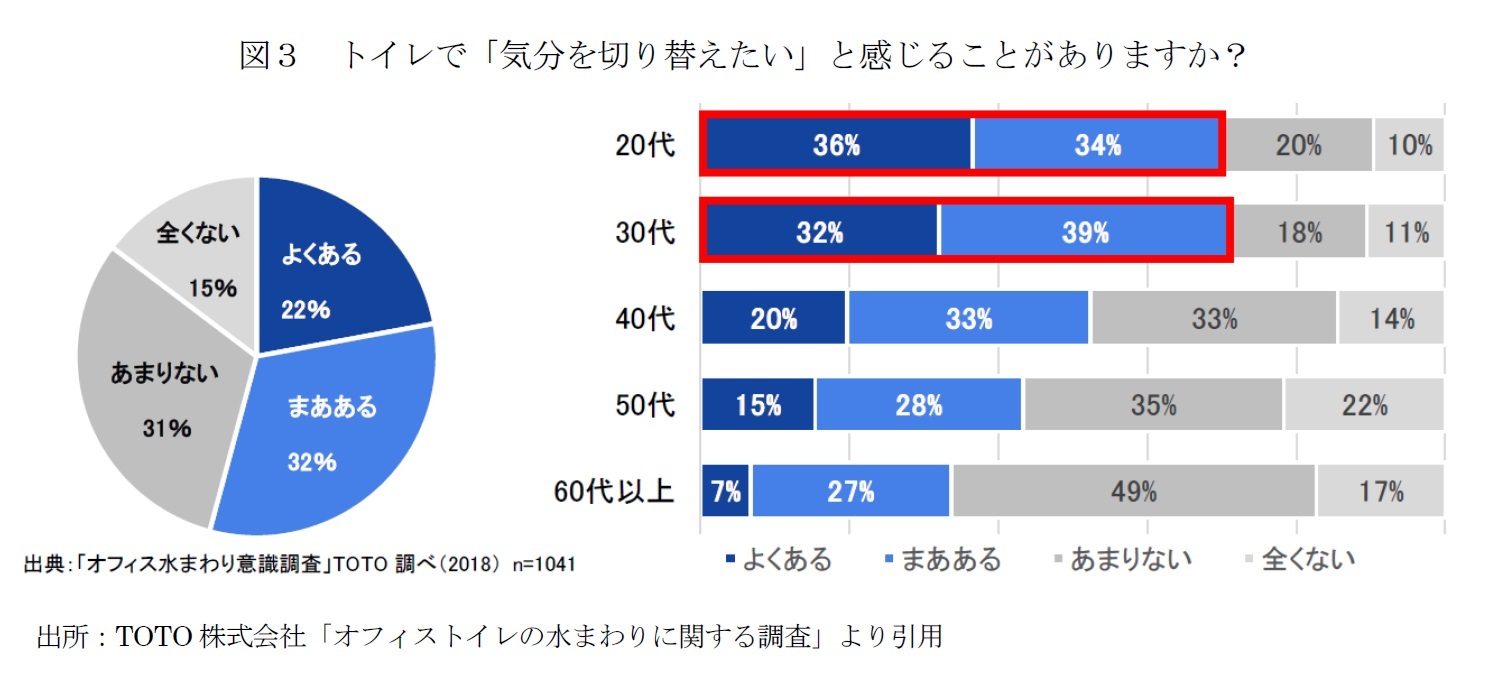

実際、トイレはオフィスワーカーにとって重要な“感情の切り替え”空間でもある。TOTO株式会社が行った「オフィストイレの水まわりに関する調査」8によれば、全体の約50%、特に20~30代では約70%が、トイレを「気分を切り替えたい場所」として捉えている(図3)。

Unveil®は、東京都内のオフィスビルや商業施設を中心に、全国で11,800台以上が導入されている、国内最大級のトイレサイネージ広告ネットワークである。東京だけでなく、関西・九州などの主要都市にも展開しており、20~50代の購買力の高い層に向けたBtoCマーケティングメディアとして注目を集めている。せっかくの機会だったため、筆者も視聴してみたのだが、流れていたのは、商業施設というロケーションに即した店内セール情報やテナントの求人案内など、施設内で完結する情報が中心であった。

特に興味深かったのは、健康食品や医薬品などの「トイレという場だからこそ響く」ジャンルの広告が目立っていた点である。トイレという静かで閉ざされた特殊な空間では、自然と自分の身体や生活と向き合う意識が高まりやすく、便秘改善やダイエット、消臭といった領域の商品の訴求に適しているだろう。

こうしたトイレ広告は、前章で述べたタクシーサイネージとは対照的である。タクシー広告がビジネスパーソンなどの特定層に向けたBtoB型の情報訴求であったのに対し、トイレサイネージは、商業施設に訪れる不特定多数の消費者(お客さん)――すなわちBtoC市場に対する情報発信を目的としている。しかも、“個室”というプライベートな空間で、視線を奪うように配置されるサイネージは、街中の通行広告とは異なり、よりパーソナルで深い接点を築くことができる点でユニークである。

また、この様なトイレサイネージの中でも、特に印象に残ったのが、「写真で一言ボケて(bokete)」のコンテンツである。boketeは株式会社オモロキが運営する国内最大級のお笑いWebサービスで、利用者が投稿した画像や文字を「お題」とし、それに対して他の利用者がユーモアを競い合うという、大喜利形式のコンテンツプラットフォームである。2008年8月のサービス開始以降、累計ボケ投稿数は1億件、アプリダウンロード数は750万件を超えるなど、長年にわたり高い人気を誇っている。このboketeが、株式会社バカンの運営するトイレサイネージメディア「Unveil®」と連携し、オフィスや商業施設のトイレ個室内に設置されたモニターでコンテンツを提供していたのだ7。これは、「Unveil®」は、“POWER TO YOU~あなたにチカラを~”をコンセプトに掲げ、トイレという日常のプライベート空間を通じて、人々の悩みや情報への心理的な障壁を取り除くことを目的とし、また「bokete」も、「誰かを楽しませたい人が居やすく、辛いことや悲しいことがあった時、心が少し和らぐ場所でありたい」と考えているため、トイレという一時的な静寂と内省の場において、「笑い」による感情の解放や気分転換を促すコンテンツは、両者のメディアコンセプトに合致するものと言えるだろう。

実際、トイレはオフィスワーカーにとって重要な“感情の切り替え”空間でもある。TOTO株式会社が行った「オフィストイレの水まわりに関する調査」8によれば、全体の約50%、特に20~30代では約70%が、トイレを「気分を切り替えたい場所」として捉えている(図3)。

また、NordVPNが2022年1月19日から2023年5月20日にかけて、世界16か国(日本、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、オーストリア、スイス、スペイン、イタリアなど)の18歳以上の男女、合計1万6,000名(各国1,000名)を対象に行った「世界のトイレスマホ事情に関する国際調査」9によると、日本では68%の人々が「トイレにスマートフォンを持ち込む」と回答しており、特に若年層にその傾向が顕著であることが明らかになった。

このようなデータからも分かるように、トイレは単なる生理的な場である以上に、現代人にとって一時的な“情報消費空間”であり、仕事の合間の“気分転換の場”でもあるのだが、トイレの中でスマートフォンを使用することは衛生的にいいとは言えないだろう。かといって、天井や床を眺めたり、ただドアを見つめているのも手持ち無沙汰感がある。電車にせよ、トイレにせよ、移動する、あるいは用を足すといった目的のために一定時間滞在する必要がある場においては、能動的に情報を取得しようとしない限り、壁面や天井といった視界に映るものに意識を向けざるを得ないのだ。こうした背景の中で、トイレ内サイネージが「ちょっとした娯楽」や「気分転換のきっかけ」として機能し始めているのは興味深い動向である。

6 「Unveil®(アンベール)」公式サイトhttps://corp.vacan.com/unveil

7 株式会社バカン「トイレ空間にクスッと笑いを。トイレ広告「アンベール」と国内最大級のお笑いwebサービス「bokete」が連携開始」2023/09/19 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000307.000018933.html

8 TOTO株式会社「オフィストイレの水まわりに関する調査」結果公表

仕事のモチベーションに影響する場所 第1位は「トイレ・化粧室」2019/03/20 https://jp.toto.com/company/press/20190320008499/

9 https://news.mynavi.jp/article/20230906-2765592/

このようなデータからも分かるように、トイレは単なる生理的な場である以上に、現代人にとって一時的な“情報消費空間”であり、仕事の合間の“気分転換の場”でもあるのだが、トイレの中でスマートフォンを使用することは衛生的にいいとは言えないだろう。かといって、天井や床を眺めたり、ただドアを見つめているのも手持ち無沙汰感がある。電車にせよ、トイレにせよ、移動する、あるいは用を足すといった目的のために一定時間滞在する必要がある場においては、能動的に情報を取得しようとしない限り、壁面や天井といった視界に映るものに意識を向けざるを得ないのだ。こうした背景の中で、トイレ内サイネージが「ちょっとした娯楽」や「気分転換のきっかけ」として機能し始めているのは興味深い動向である。

6 「Unveil®(アンベール)」公式サイトhttps://corp.vacan.com/unveil

7 株式会社バカン「トイレ空間にクスッと笑いを。トイレ広告「アンベール」と国内最大級のお笑いwebサービス「bokete」が連携開始」2023/09/19 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000307.000018933.html

8 TOTO株式会社「オフィストイレの水まわりに関する調査」結果公表

仕事のモチベーションに影響する場所 第1位は「トイレ・化粧室」2019/03/20 https://jp.toto.com/company/press/20190320008499/

9 https://news.mynavi.jp/article/20230906-2765592/

4――休むことなく“消費”へと導かれる構造

一方で本来、トイレという空間は完全な個室であり、そこでスマートフォンを手に取り、SNSやゲームをすることは、ある意味で「自らの意思による情報取得」だった。しかし、そこにサイネージが設置され、否応なく目に入る情報が流れ続ける環境が整えられたことで、私たちはさらに情報から逃れられない環境に置かれるようになっている。言い換えれば、トイレでの静寂は失われ、嫌でも情報に触れなくてはならない、強制的に情報を処理する場にもなりつつあるのだ。

この変化は、現代の私たちがいかに無意識のうちに情報に取り囲まれ、かつその“距離”がどれほど縮まってきているかを象徴している。現代社会は、必要な情報だけでなく「処理せざるを得ない情報」に満ちており、そこに無意識のうちに目に入る“雑音的な情報”までが加わることで、私たちの意識や注意力、そして思考の余白は、常にどこかで消費され続けているのかもしれない。

いまや日常のあらゆる場面が、「休む間もなく情報を処理し続ける空間」になりつつある。そしてそれは同時に、「休むことなく“消費”へと導かれる構造」に組み込まれていることを意味する。サイネージが導く視線の先にあるのは、単なる情報や娯楽ではなく、その先に待つ“行動”や“選択”、そして“消費”なのだ。

この変化は、現代の私たちがいかに無意識のうちに情報に取り囲まれ、かつその“距離”がどれほど縮まってきているかを象徴している。現代社会は、必要な情報だけでなく「処理せざるを得ない情報」に満ちており、そこに無意識のうちに目に入る“雑音的な情報”までが加わることで、私たちの意識や注意力、そして思考の余白は、常にどこかで消費され続けているのかもしれない。

いまや日常のあらゆる場面が、「休む間もなく情報を処理し続ける空間」になりつつある。そしてそれは同時に、「休むことなく“消費”へと導かれる構造」に組み込まれていることを意味する。サイネージが導く視線の先にあるのは、単なる情報や娯楽ではなく、その先に待つ“行動”や“選択”、そして“消費”なのだ。

(2025年05月20日「研究員の眼」)

03-3512-1776

経歴

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/20 | 「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/11/10 | 「推し」とは何なのか(1)-「推し選」に対して思うこと | 廣瀬 涼 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | 選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【トイレ×サイネージ-消費の交差点(10)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

トイレ×サイネージ-消費の交差点(10)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!