- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2025・2026年度経済見通し(25年5月)

2025年05月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2.実質成長率は2025年度0.3%、2026年度0.9%を予想

(2025年4-6月期は2四半期連続のマイナス成長へ)

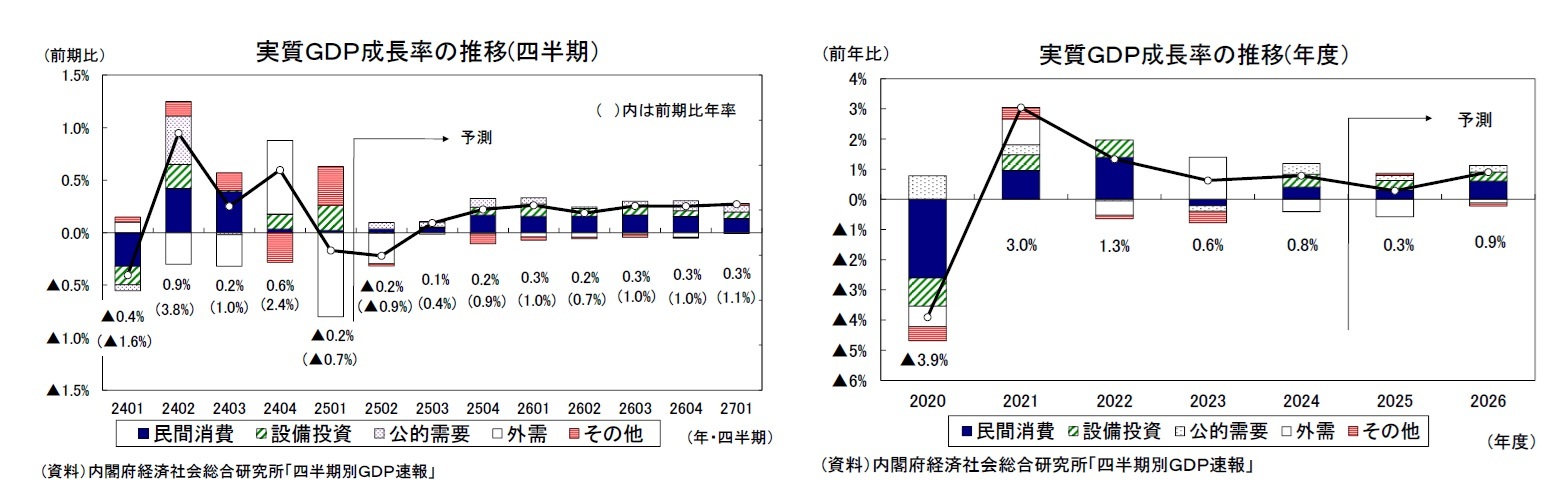

2025年1-3月期は前期比年率▲0.7%と4四半期ぶりのマイナス成長になったが、前期の反動で外需が大幅マイナスとなったことがその主因で、均してみれば景気は緩やかな回復基調を維持している。

しかし、先行きについては、米国の関税引き上げによって輸出が大きく下押しされることは不可避と考えられる。また、消費者物価上昇率の高止まりから民間消費の低迷が続き、トランプ関税による不確実性の高まりを受けて、設備投資が抑制されることが想定される。2025年4-6月期は民間消費、設備投資等の国内需要が伸び悩む中、輸出が減少することから前期比年率▲0.9%と2四半期連続のマイナス成長になると予想する。7-9月期は輸出の減少ペースが緩やかとなること、物価上昇率の鈍化を受けて民間消費が緩やかに持ち直すことなどから、前期比年率0.4%とかろうじて3四半期ぶりのプラス成長を予想するが、現在停止されている相互関税の上乗せ分が発動された場合には、マイナス成長が継続し、景気後退に陥るリスクが高まるだろう。

2025年度後半以降は関税引き上げの影響が徐々に減衰し、輸出が下げ止まる中、民間消費、設備投資を中心に国内需要が増加し、潜在成長率を若干上回る年率1%程度の成長が続くことが予想される。

実質GDP成長率は2025年度が0.3%、2026年度が0.9%と予想する。需要項目別には、国内需要は2024年度に2年ぶりに増加に転じた後、2025、2026年度も増加を維持するが、トランプ関税の影響は国内需要にも波及するため、そのペースは緩やかなものにとどまるだろう。

一方、外需は2024年度の前年比・寄与度▲0.4%に続き、2025年度も同▲0.6%と2年連続のマイナスとなることが予想される。2024年度のマイナス寄与は輸入が前年比3.4%と高めの伸びとなったことが主因だったが、2025年度は米国の関税引き上げの影響で輸出が前年比▲2.1%と減少に転じることが外需を押し下げるだろう。2026年度は輸出が増加に転じるものの、海外経済の減速が続く中、円高の進展もあり低めの伸びにとどまることから、外需は前年比・寄与度▲0.1%となり、引き続き景気の牽引役となることは期待できないだろう。

なお、今回の見通しでは、2025年度、2026年度の実質GDP成長率の予測値を前回(2025年3月)からそれぞれ▲0.8%、2026年度を▲0.3%下方修正した。これはトランプ関税の影響を織り込んだことに加え、2025年度については2025年1-3月期の成長率が下振れたことにより、2024年度から2025年度への発射台(ゲタ)が3月時点の0.5%から0.2%へ下がったことが影響している。

2025年1-3月期は前期比年率▲0.7%と4四半期ぶりのマイナス成長になったが、前期の反動で外需が大幅マイナスとなったことがその主因で、均してみれば景気は緩やかな回復基調を維持している。

しかし、先行きについては、米国の関税引き上げによって輸出が大きく下押しされることは不可避と考えられる。また、消費者物価上昇率の高止まりから民間消費の低迷が続き、トランプ関税による不確実性の高まりを受けて、設備投資が抑制されることが想定される。2025年4-6月期は民間消費、設備投資等の国内需要が伸び悩む中、輸出が減少することから前期比年率▲0.9%と2四半期連続のマイナス成長になると予想する。7-9月期は輸出の減少ペースが緩やかとなること、物価上昇率の鈍化を受けて民間消費が緩やかに持ち直すことなどから、前期比年率0.4%とかろうじて3四半期ぶりのプラス成長を予想するが、現在停止されている相互関税の上乗せ分が発動された場合には、マイナス成長が継続し、景気後退に陥るリスクが高まるだろう。

2025年度後半以降は関税引き上げの影響が徐々に減衰し、輸出が下げ止まる中、民間消費、設備投資を中心に国内需要が増加し、潜在成長率を若干上回る年率1%程度の成長が続くことが予想される。

実質GDP成長率は2025年度が0.3%、2026年度が0.9%と予想する。需要項目別には、国内需要は2024年度に2年ぶりに増加に転じた後、2025、2026年度も増加を維持するが、トランプ関税の影響は国内需要にも波及するため、そのペースは緩やかなものにとどまるだろう。

一方、外需は2024年度の前年比・寄与度▲0.4%に続き、2025年度も同▲0.6%と2年連続のマイナスとなることが予想される。2024年度のマイナス寄与は輸入が前年比3.4%と高めの伸びとなったことが主因だったが、2025年度は米国の関税引き上げの影響で輸出が前年比▲2.1%と減少に転じることが外需を押し下げるだろう。2026年度は輸出が増加に転じるものの、海外経済の減速が続く中、円高の進展もあり低めの伸びにとどまることから、外需は前年比・寄与度▲0.1%となり、引き続き景気の牽引役となることは期待できないだろう。

なお、今回の見通しでは、2025年度、2026年度の実質GDP成長率の予測値を前回(2025年3月)からそれぞれ▲0.8%、2026年度を▲0.3%下方修正した。これはトランプ関税の影響を織り込んだことに加え、2025年度については2025年1-3月期の成長率が下振れたことにより、2024年度から2025年度への発射台(ゲタ)が3月時点の0.5%から0.2%へ下がったことが影響している。

(実質可処分所得の増加が続く)

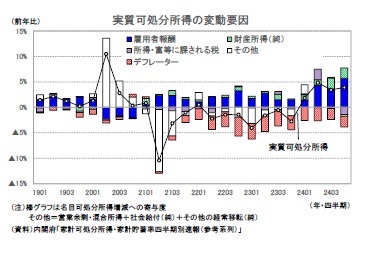

実質可処分所得は物価高の影響を主因として低迷が続いてきたが、ここにきて明るい動きが見られる。家計の実質可処分所得はコロナ禍における特別定額給付金をはじめとした各種支援策の影響で2020年度に大きく増加した後、2021年度以降は減少傾向が続いていたが、2024年1-3月期からは4四半期連続で増加している。2024年入り後は低所得者向け給付、所得税・住民税減税の影響で押し上げられている面もあるが、その影響を除いても増加している。

実質可処分所得は物価高の影響を主因として低迷が続いてきたが、ここにきて明るい動きが見られる。家計の実質可処分所得はコロナ禍における特別定額給付金をはじめとした各種支援策の影響で2020年度に大きく増加した後、2021年度以降は減少傾向が続いていたが、2024年1-3月期からは4四半期連続で増加している。2024年入り後は低所得者向け給付、所得税・住民税減税の影響で押し上げられている面もあるが、その影響を除いても増加している。

実質可処分所得が持ち直している主因は、雇用者数が増加を続けるもとで、1人当たり賃金の伸びが加速したことから、雇用者報酬が大幅に増加していることである。実質雇用者報酬は2021年10-12月期から前年比で減少が続いていたが、2024年4-6月期に11四半期ぶりに増加に転じた後、4四半期連続で増加している。また、超低金利の長期化に伴い家計の財産所得は低迷が続いてきたが、好調な企業業績を背景とした配当の増加を主因としてここにきて大幅に増加し、可処分所得の押し上げ要因となっている。

実質可処分所得が持ち直している主因は、雇用者数が増加を続けるもとで、1人当たり賃金の伸びが加速したことから、雇用者報酬が大幅に増加していることである。実質雇用者報酬は2021年10-12月期から前年比で減少が続いていたが、2024年4-6月期に11四半期ぶりに増加に転じた後、4四半期連続で増加している。また、超低金利の長期化に伴い家計の財産所得は低迷が続いてきたが、好調な企業業績を背景とした配当の増加を主因としてここにきて大幅に増加し、可処分所得の押し上げ要因となっている。実質可処分所得は、名目賃金の高い伸びや物価上昇率の鈍化に伴う実質雇用者報酬の増加を主因として底堅く推移するだろう。2025年度は2024年度に実施された所得税・住民税減税の押し上げ効果が剥落する一方、所得税の基礎控除や給与所得控除の引き上げや金利上昇に伴う利子所得の増加が可処分所得の押し上げ要因となるだろう。

民間消費は実質可処分所得の増加を背景に、2024年度の前年比0.8%の後、2025年度が同0.6%、2026年度が同1.1%と緩やかな増加が続くと予想する。

(企業の投資行動は慎重化する可能性)

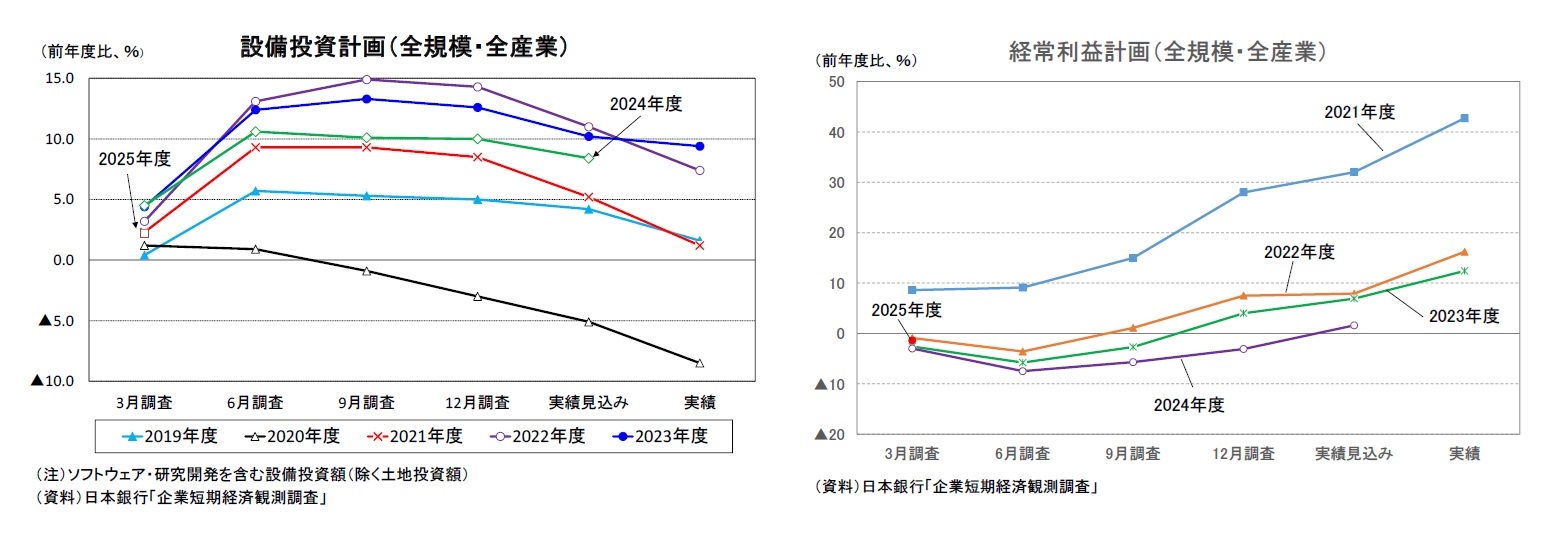

2025年1-3月期の設備投資は前期比1.4%と4四半期連続の増加となり、2024年10-12月期の同0.8%から伸びを高めた。設備投資は高水準の企業収益を背景に、人手不足対応の省力化投資、デジタル化に向けた情報関連投資、Eコマース拡大に伴う建設投資などを中心に、回復の動きが続いている。しかし、先行きについては米国の関税政策を巡る不確実性の高まりや収益環境の悪化が企業の投資行動を慎重化させることが予想される。

日銀短観2025年3月調査では、2024年度の設備投資計画(含むソフトウェア・研究開発投資額、除く土地投資額)が2024年12月調査から▲1.5%下方修正され、前年度比8.4%(全規模・全産業)となった。また、2025年度の当初計画は前年度比2.2%となり、2024年度当初計画の伸び(前年度比4.5%)を下回った。

2025年1-3月期の設備投資は前期比1.4%と4四半期連続の増加となり、2024年10-12月期の同0.8%から伸びを高めた。設備投資は高水準の企業収益を背景に、人手不足対応の省力化投資、デジタル化に向けた情報関連投資、Eコマース拡大に伴う建設投資などを中心に、回復の動きが続いている。しかし、先行きについては米国の関税政策を巡る不確実性の高まりや収益環境の悪化が企業の投資行動を慎重化させることが予想される。

日銀短観2025年3月調査では、2024年度の設備投資計画(含むソフトウェア・研究開発投資額、除く土地投資額)が2024年12月調査から▲1.5%下方修正され、前年度比8.4%(全規模・全産業)となった。また、2025年度の当初計画は前年度比2.2%となり、2024年度当初計画の伸び(前年度比4.5%)を下回った。

2024年度の経常利益計画は前年度比1.6%(全規模・全産業)と前回調査までの減益計画から増益に転じたが、2021~2023年度と比べると増益率は大きく鈍化している。また、2025年度の当初計画は前年度比▲1.4%と減益計画となった。例年、経常利益計画は当初計画時点では保守的に見積もられる傾向があるため、現時点の減益計画を悲観的に見る必要はない。ただし、日銀短観2025年3月調査は3月下旬から4月上旬にかけて明らかとなった米国の関税政策の影響が反映されていない。このため、設備投資計画、収益計画ともに例年とは異なり、今後下方修正される可能性がある。

設備投資は2024年度の前年比2.6%の後、2025年度が同1.9%、2026年度が同1.8%と増加を続けるものの伸びは鈍化すると予想する。

設備投資は2024年度の前年比2.6%の後、2025年度が同1.9%、2026年度が同1.8%と増加を続けるものの伸びは鈍化すると予想する。

(2025年05月19日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/18 | 2025~2027年度経済見通し(25年11月) | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/11/17 | QE速報:2025年7-9月期の実質GDPは前期比▲0.4%(年率▲1.8%)-トランプ関税の影響が顕在化し、6四半期ぶりのマイナス成長 | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2025・2026年度経済見通し(25年5月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2025・2026年度経済見通し(25年5月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!