- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 健康・ヘルスケア >

- 身体活動基準2023~座位行動時間、筋トレに関する指針が追加

身体活動基準2023~座位行動時間、筋トレに関する指針が追加

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

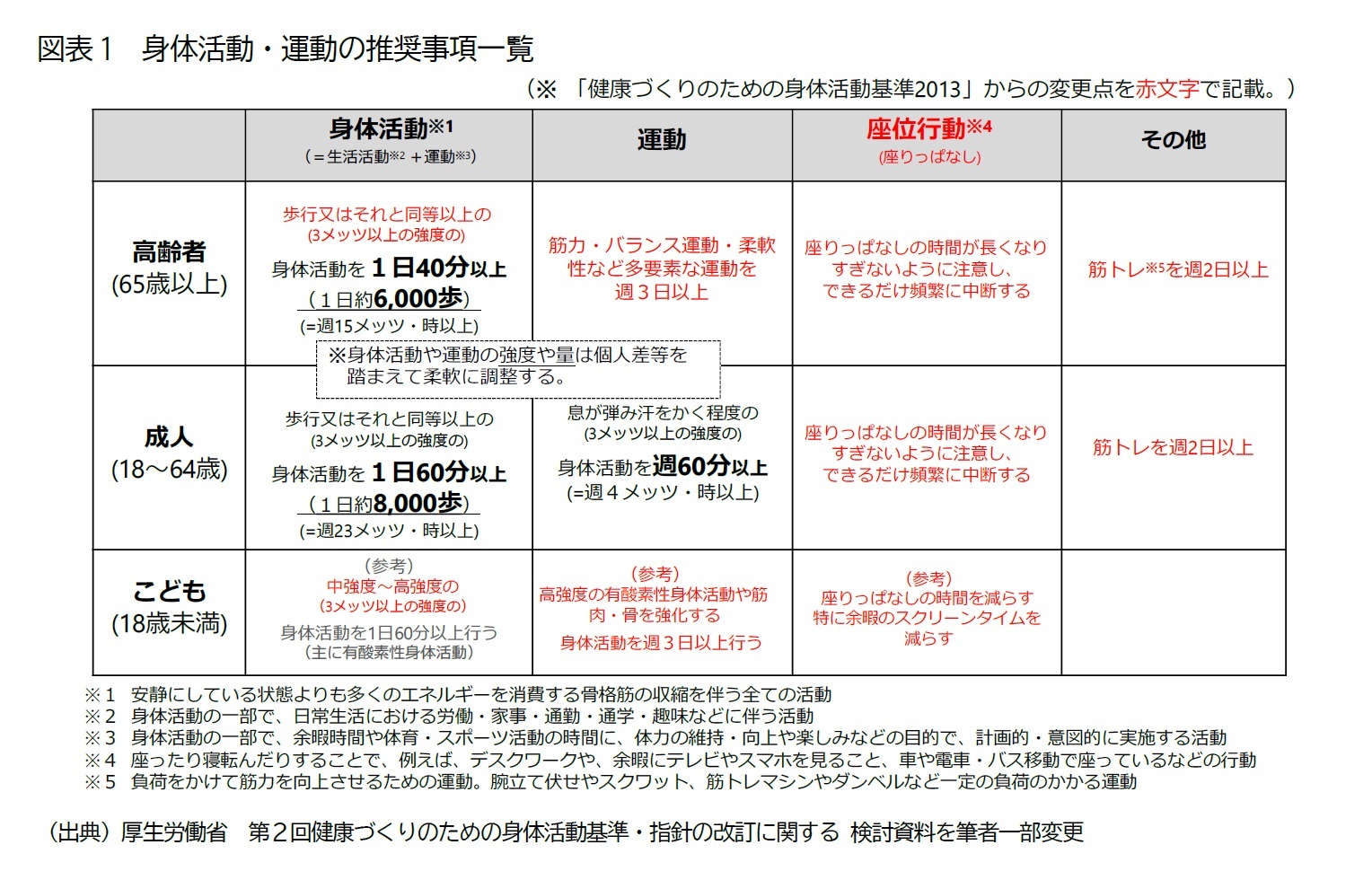

1――推奨されている運動・身体活動習慣~成人と高齢者には、新たに「筋トレ」が追加

中高年以降、筋力は低下の一途をたどり、筋力の低下は、要介護状態となる要因の1つであることが周知され、筋トレは、運動とは異なった視点で注目されていると言えるだろう。

1 「筋トレ」の定義は以下と示されている。負荷をかけて筋力を向上させるための運動。腕立て伏せやスクワット、筋トレマシンやダンベルなど一定の負荷がかかる運動。

2 座位時間の影響については、村松容子・乾愛「就労者の疲労、頭痛、肩こり、腰痛と座位時間~座位時間が5時間を超えると頭痛、肩こりが増加。立ち仕事で腰痛が増加。」ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート(2023年9月14日)など。

2――筋トレ実施者の現状

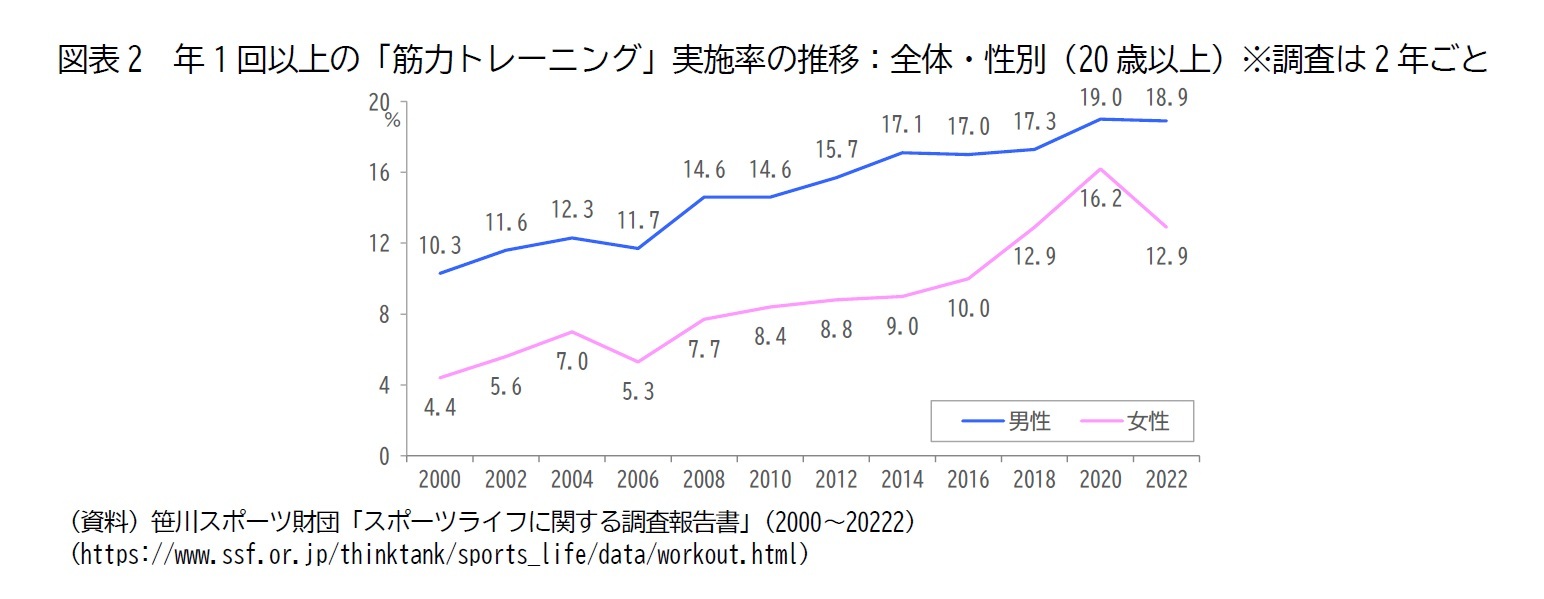

今回、新たに追加された「筋トレ」は、運動の得手不得手や年齢等と関係なく、自分のペースでできること等の理由で取り組む人が多い。効果が出るまでの期間が比較的短く、成果が見えやすいという点も好まれる理由と考えられている。

笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査報告書」によると、筋トレ人口は2000年以降、増加傾向にあり、2022年には1,640万人(20歳以上)と推計されている。調査は2年ごとに実施されており、女性はコロナ後の2022年調査で落ち込んでいだが、男性は落ち込みは見られなかった。あるいは、落ち込みがあったとしても2022年には、おおむね2020年の水準にまで回復していた。

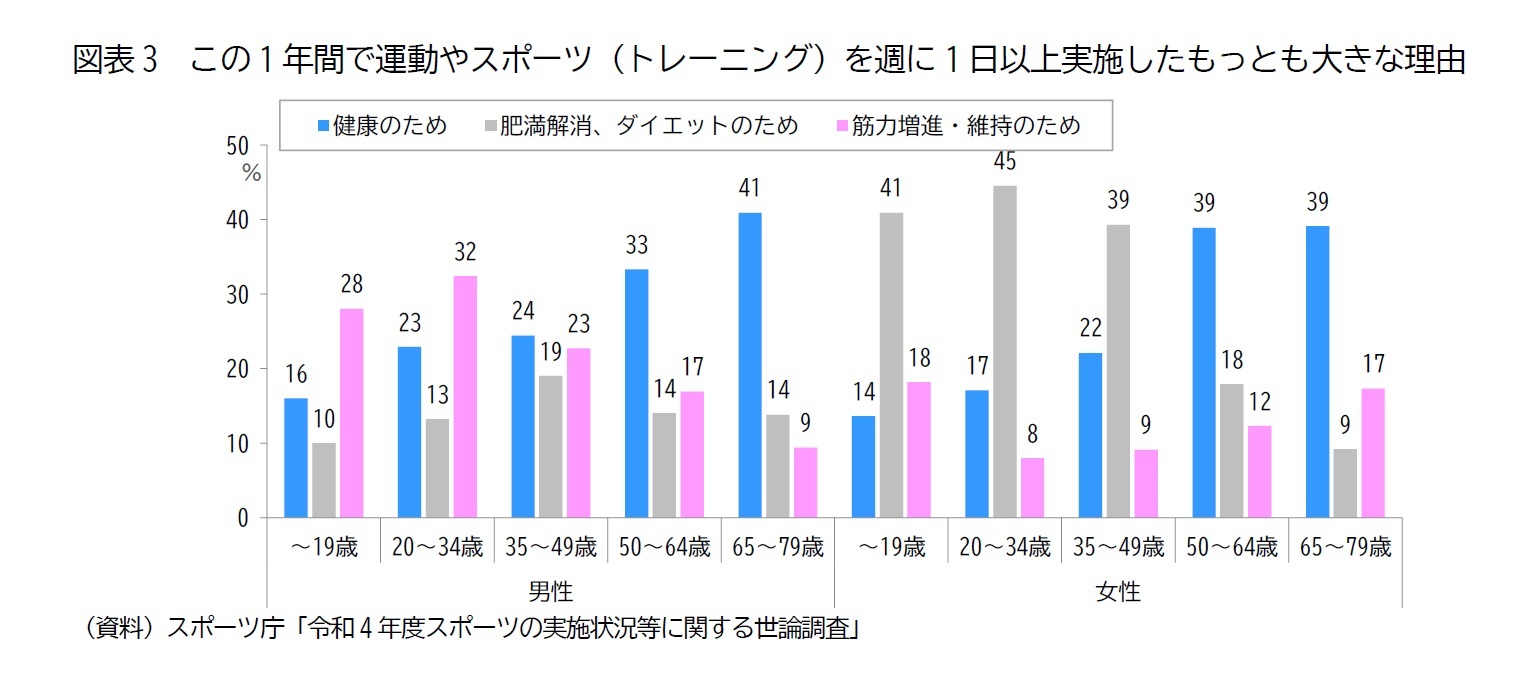

スポーツ庁の「スポーツの実施状況等に関する世論調査(令和4年度)」によると、運動やスポーツとして「トレーニング3」を週に1日以上実施した人の、実施したもっとも大きな理由は、高いものから順に「健康のため (29.4%)」「肥満解消、ダイエットのため(19.6%)」「筋力増進・維持のため(17.8%)」「体力増進・維持のため(13.0%)」「楽しみ、気晴らしとして(5.7%)」だった。

上位3つの理由について、性・年齢群別にみると、「健康のため」は、男女とも年齢が高いほど高い傾向があり、19歳以下では2割未満だが、65~79歳では4割程度と高かった。「肥満解消、ダイエットのため」は、男性は35~49歳で2割程度と、男性の中では高かった。一方、女性の場合は、若年で高い傾向があり、20~34歳の45%をピークとして19歳以下も35~49歳も4割前後だった。「筋力増進・維持のため」は、男性は20~34歳をピークとして、35歳以降は年齢とともに低下していた。一方、女性は、19歳以下が18%で女性の中では最も高いが、20~49歳では1割に満たない。女性は20歳以上では年とともに上昇していた。

3 スポーツ庁の「スポーツの実施状況等に関する世論調査」では、「トレーニング(筋力トレーニング・トレッドミル[ランニングマシーン]・エアロバイク・室内運動器具を使ってする運動等)」と記載されている。

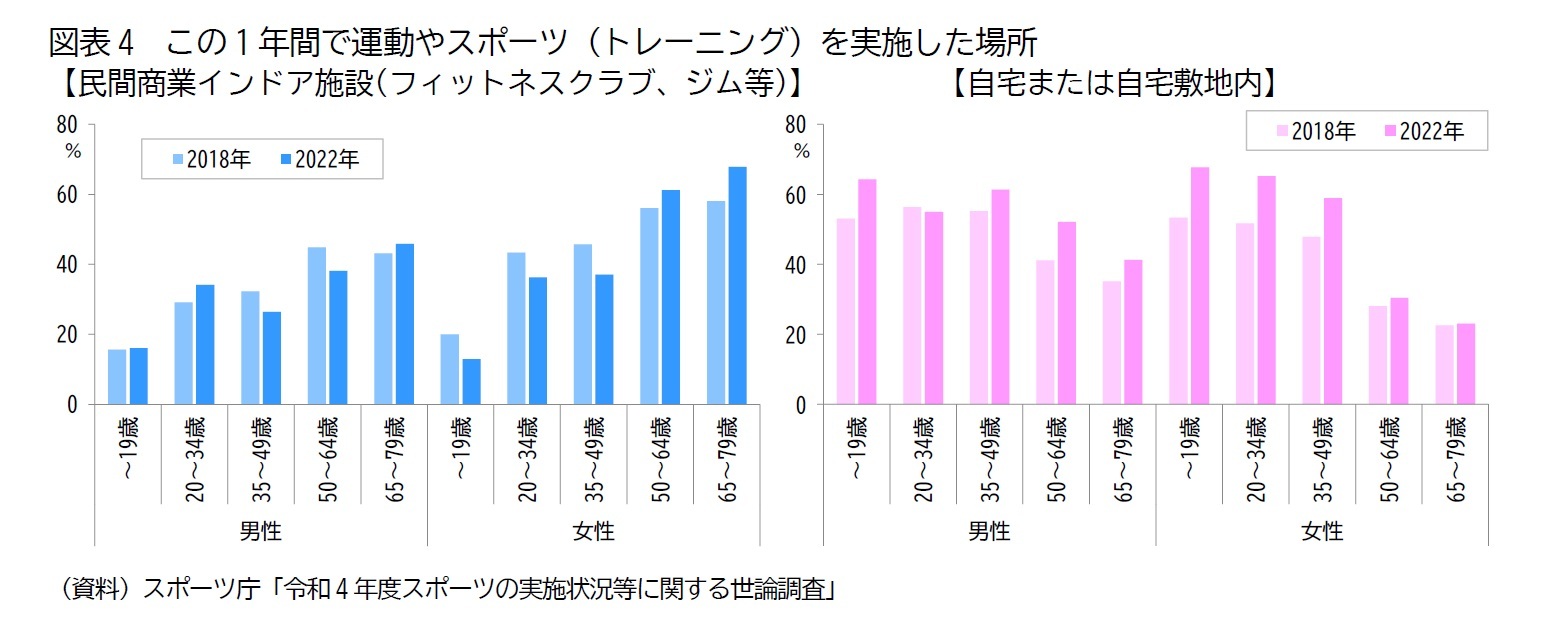

筋トレ実施場所を見ると、「自宅または自宅敷地内」と「民間商業インドア施設(フィットネスクラブ、ジム等)」がそれぞれ全体で5割程度と4割程度で圧倒的に多かった。この2つについて、性・年齢群別に2018年と2022年を比較した(図表4)。

男女とも若年は「自宅または自宅敷地内」で、高年齢者は、自宅などより「民間商業インドア施設(フィットネスクラブ、ジム等)」で実施している割合が高かった。2018年と比べると、2022年調査では、「自宅または自宅敷地内」は増加していた。コロナ禍で、普段使っていた運動施設が閉鎖・人数制限をする等で、自宅でトレーニングを行う人がいたり、コロナ太り解消に、オンライン講座などを使ってトレーニングを始めた人もいたと思われる。ただし、50歳以上の女性においては、「自宅または自宅敷地内」は2018年以降あまり増えておらず、「民間商業インドア施設(フィットネスクラブ、ジム等)」が増えていた。図表3のとおり、50代頃から女性では「健康のため」や「筋力増進・維持のため」にトレーニングをしている割合が上昇傾向にあり、専門家の指導を受けたトレーニングが増加していると考えられる。

3――筋トレ人口増加は、経済活性化への期待も大きい

コロナ禍で、特に屋内における運動施設は閉鎖が要請されたことにより、フィットネスクラブも2020年には利用が落ち込んだ5。しかし、コロナ禍においては、運動不足や筋力の低下を感じる人も増えた。三密を避けたパーソナルジムや自宅でオンライン指導を受ける等のニーズに合わせたサービス提供は、話題を集めた6。低価格帯にしたり、扱いが簡単な筋肉トレーニングマシンを設置することで、若年・初心者を取り込んだり7、施設の場所や利用できる時間帯で利便性を高めたジムが増えている一方で、業績不振が続くクラブの淘汰も進んでおり8、引き続き訴求力が問われていると言える。精度の高い体組織計や活動量計、習慣づくりを助けるアプリ等、達成感や効果を実感しやすい各種ツールも普及してきており、楽しみの要素も持ち合わせている。

日本は、筋トレ人口が諸外国と比べて低いと言われている。冒頭に紹介したとおり、筋トレが今回、身体活動の目標の1つとなったことも後押しとなって、筋トレ人口は今後も増加が見込まれるだろう。

4 (独)国民生活センター「「パーソナル筋力トレーニング」でのけがや体調不良に注意!-コロナ禍でより高まる健康志向や運動不足解消の意外な落とし穴!?」

5 経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」

6 例えば、経済産業省METI Journal(2021年9月8日)「コロナ禍で苦戦するフィットネスクラブ業界」

7 日経ヴェリタス(2023年8月7日)「フィットネスジム、若年層拡大で巻き返し 初心者が支持」

8 東京商工リサーチ(2024年3月7日)「フィットネスクラブの倒産が急増、過去最多を更新中 サービスの差別化で競争激化、投資とコスト増も負担」

(2024年03月29日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/06 | 働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/29 | 生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月14日

マレーシアGDP(2025年7-9月期)~内需は底堅く、外需は純輸出が改善 -

2025年11月14日

保険と年金基金における各種リスクと今後の状況(欧州 2025.10)-EIOPAが公表している報告書(2025年10月)の紹介 -

2025年11月14日

中国の不動産関連統計(25年10月)~販売が一段と悪化 -

2025年11月14日

英国GDP(2025年7-9月期)-前期比0.1%で2四半期連続の成長減速 -

2025年11月14日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年9月)-「メリハリ消費」継続の中、前向きな変化の兆しも

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【身体活動基準2023~座位行動時間、筋トレに関する指針が追加】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

身体活動基準2023~座位行動時間、筋トレに関する指針が追加のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!