- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 20年を迎えた介護保険の再考(16)準市場の功罪-民間参入を促した狙いと効果、マイナス面

20年を迎えた介護保険の再考(16)準市場の功罪-民間参入を促した狙いと効果、マイナス面

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――準市場のマイナス面(2)~自己決定できない人への対応欠如~

第2に、自己決定できない人、あるいは自己決定しにくい人への対応が欠如しやすくなった点です。つまり、市場原理を部分的に採用した以上、準市場ではカバーしにくい低所得者や重度な認知症の人に対する福祉制度が重要になるのに、その位置付けが中途半端になった面は否めません。

まず、介護保険制度が創設された背景として、従来の措置制度に対する反省があった点は第1回、第6回で述べた通りです。つまり、本人の意向を反映しないまま、市町村が支援内容を決めていた点が問題視されたわけですが、それでも措置制度が廃止されたわけではありません。これを法体系で説明すると、社会福祉全体を包摂する法律として社会福祉法が制定されており、高齢者福祉には老人福祉法という法律があり、老人福祉法の中に介護保険法が位置しています。このため、介護保険は高齢者福祉の一部に過ぎず、虐待防止や低所得者向け支援など社会福祉法や老人福祉法に基づく様々な福祉制度や権利擁護が大事になります。

しかし、現在は「介護保険=高齢者福祉」と考えられがちです。実際、ここ20年間で介護保険の財政規模が大きくなった上、予算の査定を受ける租税財源と比べると、社会保険料は毎年の予算査定とは無関係に計上できるため、高齢者虐待などに対応する地域包括支援センターの運営経費とか、第13回で述べた介護予防・日常生活支援総合事業など、保険料を使った高齢者福祉施策が増えています。

この結果、「介護保険=高齢者福祉」の観点で語られがちですし、その他の高齢者福祉制度の議論も見落とされやすくなっていると言えます。

さらに社会福祉法人の位置付けも曖昧になりました。社会福祉法人は社会福祉法に基づく民間法人として、老人福祉法に基づく措置制度を担ってきましたが、介護保険制度の創設後、特別養護老人ホーム(特養)を中心に介護保険サービスを提供する役割も持つようになり、営利法人と競争するようになりました。この結果、社会福祉法人が低所得者向け給付などの福祉制度を担う存在なのか、準市場の枠組みで介護保険サービスを提供する主体なのか、位置付けが曖昧になったわけです。

このほか、政府の規制改革関係の会議や営利法人からは「社会福祉法人は税制上の優遇を受けており、課税されている営利法人とイコールフッティングになっていない」「営利法人は特養を経営できず、参入障壁が設けられている」といった批判が出るようになりました7。その過程では、先に触れたような多額の剰余金も問題視され。2016年の社会福祉法改正を経て、社会福祉法人に対する経営組織のガバナンス強化や経営の透明性向上、地域貢献活動の責務規定などが盛り込まれました。

こうした制度改正を受けて、社会福祉法人の制度改革は少し沙汰止みになったとはいえ、厚生労働省OBが「社会福祉基礎構造改革の忘れ物」と形容している8通り、社会福祉法人の位置付けが準市場と福祉制度の間で中途半端になり、合理的な説明が難しくなっている点に変わりありません。

本来の立て付けで言えば、社会福祉法人という組織形態に着目するのではなく、「準市場で競争している介護保険給付の部分は営利法人並みに課税」「その他の福祉制度を担っている部分は非課税」といった形で切り分ける選択肢が考えられると思いますが、現行制度の抜本改革に繋がりかねないため、一気呵成な見直しは難しいかもしれません。

こうした点に加えて、準市場の機能を発揮させる上で、いくつか制度を見直す必要もあると考えています。以下、(1)代理人機能の充実、(2)サービスの質の評価、情報共有制度の充実――を挙げます。

7 例えば、2014年3月25日の規制改革会議公開ディスカッションで、内閣府は「社会福祉法人や株式会社、NPO法人等が同じ土俵でサービスの質を競い合うことが重要」と問題提起した。同日の資料、議事録を参照。

8 キヤノングローバル戦略研究所主催の2013年12月6日CIGSシンポジウム「社会福祉法人制度の改革を考える」における堤修三氏資料。https://cigs.canon/event/report/20140205_2366.html

5――準市場の機能を発揮させる制度見直し

経済学では、経済的な合理性に基づいて判断する「経済人」(ホモ・エコノクス)という考え方を前提としており、準市場の考え方に立つと、自己決定できない人、あるいは自己決定しにくい人は福祉サービスの網から漏れる危険性が生じます。このため、本人の「代理人」としての役割を果たす成年後見人の存在が重要になります。成年後見制度について深入りする紙幅の余裕がありませんが、介護保険制度と同じ時期にスタートするなど、密接な関係性が意識されていたにもかかわらず、必ずしも普及していないとされています。そこで、政府としては20年を経た現在も、利用促進に向けたテコ入れを図ろうとしています9。

さらに第4回で述べた通り、介護保険制度ではケアマネジャー(介護支援専門員)の代理人機能が期待されていますが、こちらも問題が多いと言わざるを得ません10。その一例として、独立したケアマネジャーが1割程度にとどまっており、残りは他のサービス事業所の子会社に属しているため、ケアプラン(介護サービス計画)を策定する際、親会社の意向を反映してしまう点が挙げられます。

つまり、いずれも現時点では課題が多く、当時の目指した姿が実現しているとは言えません。増してや、今後は高齢化の進展に伴い、自己責任能力を問いにくい認知症の人(特に重度な人)が増えて行くことを考えると、代理人機能の強化は重要なカギになると思います。

9 2016年4月成立の成年後見制度利用促進法を受けて、政府は2017年3月に「成年後見制度利用促進基本計画」を閣議決定した。これを受けて、市町村による計画策定や関係機関によるチーム強化などを進めるとしている。

10 ケアマネジャーを巡る問題点や制度改正の経緯については、2019年9月6日拙稿「ケアプランの有料化で質は向上するのか」を参照。

さらに、利用者がサービスを選ぶ際の判断基準となる質の評価制度、あるいは情報開示・共有制度が不十分という課題もあります。経済学では、経済合理性を追求する個人(ホモ・エコノミクス)が合理的な判断を下すだけの情報を持っていることを前提としているものの、こうした状況(経済学では「完全競争市場」と言います)は現実に有り得ません。それでも例えば、私達が旅行に出掛ける際、ホテルや旅館の検索サイトで価格や口コミ情報を参考にしつつ、質の高い(そしてできるだけ安い)宿泊場所を選ぼうとします。

では、介護サービスはどうでしょうか。一般的に医療・介護の質は「どういった人員配置か」などを問う「構造(structure)」、診断や治療、介護などの内容を見る「過程(process)」、治療による成果などを把握する「結果(outcome)」の3つで評価します。

しかし、介護の質を評価する動きは充分と言えません。構造、過程、結果に分けて整理すると、構造に関しては「看護師を1人以上配置」「有資格者を配置すれば加算」といった形で報酬制度や人員・施設基準が全国一律で精緻に定められており、それなりに担保されていますし、過程に関しても現場の実践が積み上げられていると思います。これに対し、結果に関しては、利用者の複雑な生活や心理状態に関わる分、要介護度の改善などを除けば、数値化しにくい面があります。しかも、これは日本に限らず、各国も暗中模索が続いているようです11。

こうした中で、利用者が介護サービスを選ぶ際の情報源として、利用者同士の口コミとか、ケアマネジャーの紹介、自治体のパンフレットなどに加えて、(1)介護サービス情報公表制度、(2)福祉第3者評価事業、(3)地域密着型サービスの外部評価――という制度が整備されています。ここでは、(1)と(2)について現状と問題点を考察します。

まず、2006年度にスタートした介護サービス情報公表制度では、約21万カ所に及ぶ介護サービス事業所の情報を検索・閲覧できるようになっており、2012年の制度改正を通じて操作性を高めるなどの見直しが図られました。現在は介護職の職員数や経験年数、前年度の退職者数などについて、複数の事業所を比較できます。

しかし、事業所の自己申告をベースとしており、実情に沿っているのかどうか、利用者には分かりません。このため、自治体の実地指導、指導を踏まえた改善点、利用者・家族の満足度、周辺住民の評価などを加味することで、より実態を把握できる情報共有システムが必要ではないでしょうか。

第2に、福祉サービス第3者評価事業は、社会福祉法人などを主な対象とし、特別養護老人ホームだけでなく、保育所や障害者支援施設、社会的養護施設などの質を評価しており、各都道府県の社会福祉協議会で運営されています。具体的には、第3者評価機関としての認証要件を満たした組織が評価シートに沿って、サービスの実施に際しての体制などを点検。その評価結果を各都道府県のウエブサイトで公開する仕組みになっています。例えば、東京都の評価事業では、「利用者が主体性を持って、充実した時間を過ごせる場になるような取り組みを行っている」といった点を把握し、「実施が確認できた項目」「実施が確認できない項目」「非該当」などでチェックしています。

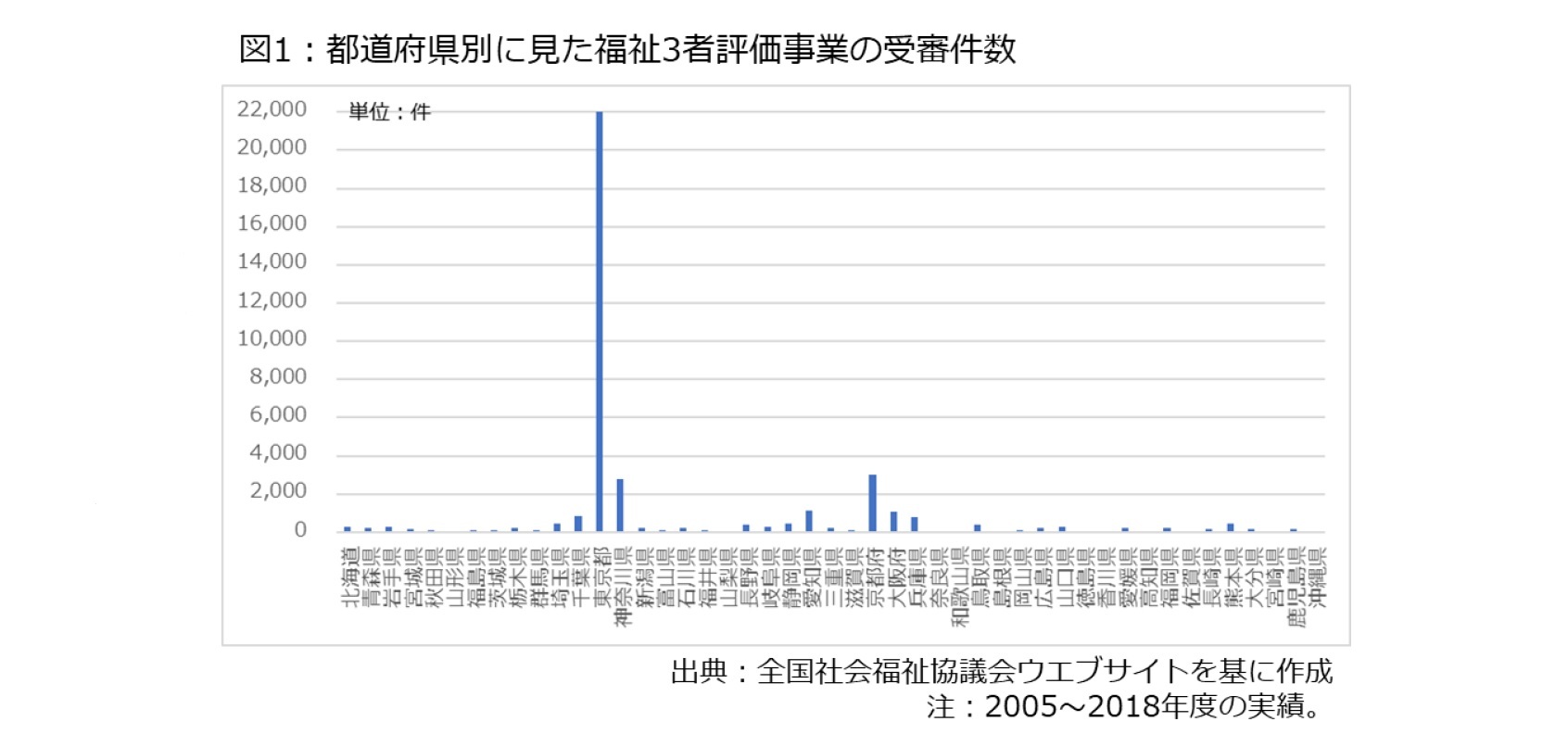

しかし、評価項目の多くが定性的であり、定量的な指標は盛り込まれていません。さらに、社会的養護施設を除くと評価は任意であり、受審率は決して高くありません。例えば、全国社会福祉協議会の集計によると、2018年度で高齢者介護系0.2~6.3%、障害者福祉系で0.03%~7.1%に過ぎません(サービス種別で数字が異なり、幅で表記しました)。

さらに、これまで受審した施設の所在地を見ると、図1の通り、東京都が66.5%を占めて突出しています。これは東京都が受審費用を補助している影響であり、その他の道府県では、普及していない状況です。つまり、利用者の自己決定を支援する上では役に立っていないと言わざるを得ません。

このため、制度改正の方向性としては、定量的な項目や自治体の指導内容、指導内容を踏まえた改善結果、利用者や住民の評価などを追加することで、評価の項目や内容を大幅に見直す必要がありそうです。さらに、図1のような異常な分布を見ると、評価システムの見直しとともに、受審費用に関する公的支援の充実も検討する必要がありそうです。

11 Vincent Mor et.al(2014)“Regulating Long-Term Care Quality”〔今野広紀訳(2018)『長期療養ケアに対する質の規制』現代図書〕によると、アメリカ、カナダ、フィンランド、ニュージーランドが「データ測定・結果公表による規制制度」を導入しているという。さらに、角谷快彦(2016)『介護市場の経済学』名古屋大学出版会p33でも、アメリカ、イギリス、ドイツ、オーストラリア、スウェーデンの制度や法律を紹介しているが、虐待やネグレクトなどの問題が見られるとして、「政府が品質管理政策を打ち出しても、不十分な品質のケアの問題はまったく解決されていない」と指摘している。

6――おわりに

一方、認知症の人(特に重度な人)が増える点を踏まえると、成年後見制度やケアマネジャーの役割が重要になります。こうした仕組みを組み合わせることで、介護サービスの質確保に努めて欲しいと思います。第14~16回は地方分権改革と介護保険を対比させつつ、様々な論点を考えました。第17回では介護保険の特色を相対的に理解するため、年金制度や医療保険制度との対比を試みます。

12 市民や利用者の要望や不満を受け付ける「福祉オンブズパースン制度」も重要となる。2000年4月の介護保険制度と同時期に「区福祉オンブズマン条例」を施行させた東京都大田区の「福祉オンブズマン制度」では、弁護士や有識者が委員として委嘱され、利用者の苦情申し立てなどに対応している。こうした仕組みを複数の自治体が導入しているが、実態は明らかになっていない。数少ない研究書として、島田肇(2011)『福祉オンブズパーソンの研究』福村出版を参照。

(2020年10月12日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 20年を迎えた介護保険の再考(14)地方分権の「試金石」-保険料の水準を市町村が決定することにした意味

- 20年を迎えた介護保険の再考(15)「第2の国保」にしない工夫-保険料の年金天引き、財政安定化基金などの手立て

- 20年を迎えた介護保険の再考(6)契約制度を考える-自己選択や対等な関係性の現れ

- 20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る(上)-制度創設の過程、制度改正の経緯から見える変化と論点

- 数字で振り返る介護保険制度の20年-サービス利用、保険料の変遷などで浮き彫りになる光と影

- 20年を迎えた介護保険の再考(1)時代背景を探る-映画『花いちもんめ』に見る老人病院の経緯と論点

- 20年を迎えた介護保険の再考(6)契約制度を考える-自己選択や対等な関係性の現れ

- 20年を迎えた介護保険の再考(13)総合事業と「通いの場」-局所的な議論にとどめない工夫を

- 20年を迎えた介護保険の再考(4)ケアマネジメント-サービス担当者会議、ケアマネジャーの代理人機能の重要性

- ケアプランの有料化で質は向上するのか-本質は報酬体系の見直し、独立性の強化

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月18日

2年連続でのプラス進展となった世界生保市場-ここ数年の不安定な状況から2年連続のプラス進展-低金利に伴う低成長を脱し、安定成長へ -

2025年11月18日

2025~2027年度経済見通し(25年11月) -

2025年11月18日

ロシアの物価状況(25年10月)-サービスインフレ鈍化で10月も低下が継続 -

2025年11月18日

パワーカップル世帯の動向(3)住まいと資産~首都圏6割、金融資産4,000万円以上が35% -

2025年11月18日

今週のレポート・コラムまとめ【11/11-11/17発行分】

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【20年を迎えた介護保険の再考(16)準市場の功罪-民間参入を促した狙いと効果、マイナス面】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

20年を迎えた介護保険の再考(16)準市場の功罪-民間参入を促した狙いと効果、マイナス面のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!