- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 親の介護と働き方改革

コラム

2017年03月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

年間10万人を超える介護離職者

最近経営者の方とお話をすると、「○○部長さんが親御さんの介護で会社を辞めた」と介護離職の話題がでてくるようになってきた。

特に地方の中小企業にとっては、なかなか若い人の採用ができない中で、バリバリの戦力になっている部長さんが辞めるという事態はより深刻だ。

育児も大変だが、介護は終わりが見えない。「一時期だけムリすれば」はまったく通用しない。仕事と介護の両立ができないと継続しない。

介護や支援を必要とする人は年々増加している。厚生労働省の「介護保険事業状況報告」によると、2014年には、要介護と要支援の合計が606万人となっている。

しかし、介護サービスの提供は追いつくどころか、事態は年々悪化している。

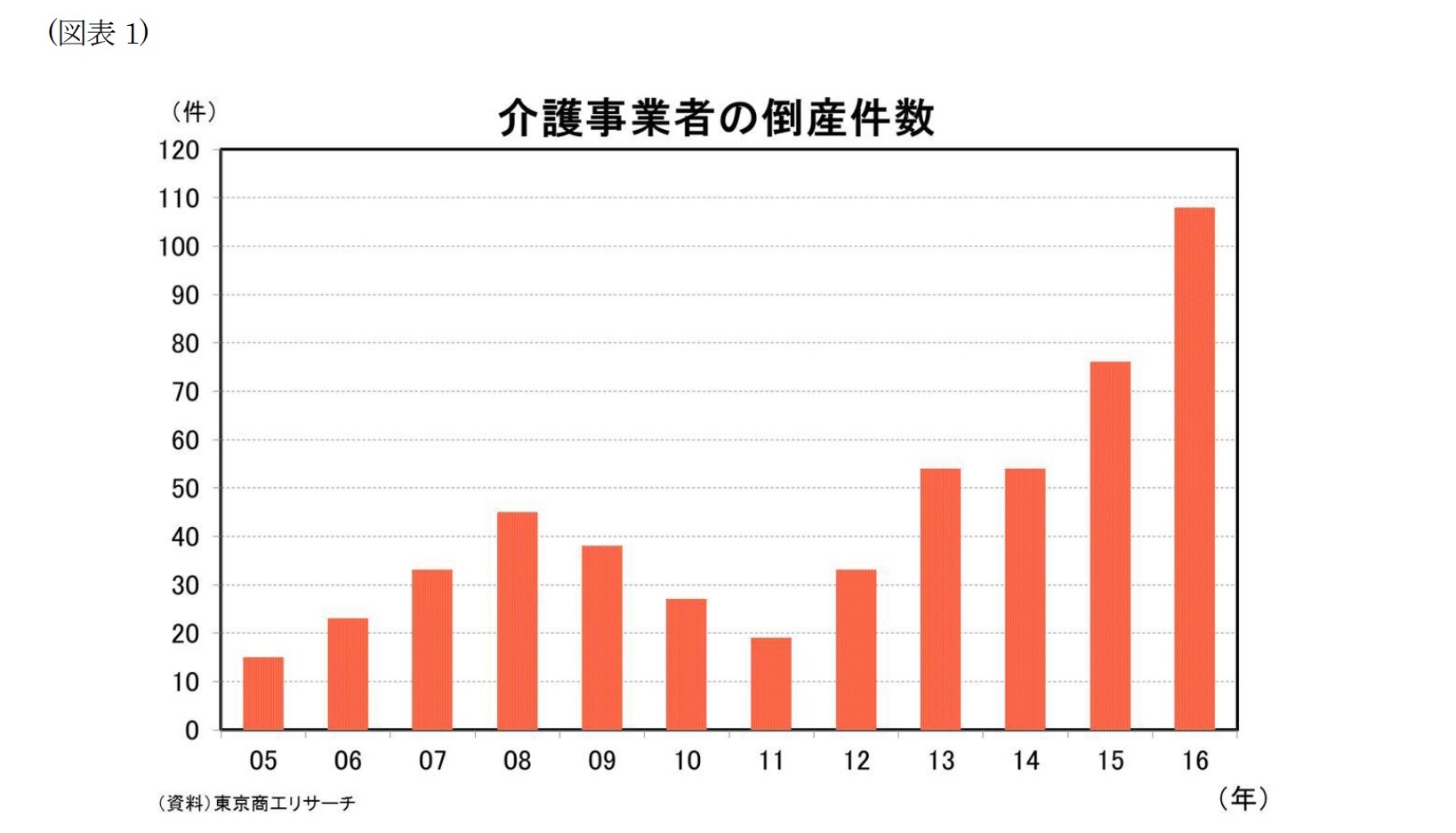

特別養護老人ホーム7,551、介護老人保健施設4,189、介護療養型医療施設1,423と、全国で12,865件ある介護事業者の倒産が過去最高を記録している。2016年には前年比42.1%増加の108件を記録(図表1)。また介護で人が足りない中、介護の職場で中核的な役割を担う「介護福祉士」を養成する全国の大学や専門学校などで2016年度、定員に対する入学者の割合が約46%に落ち込んでいる。この先の介護提供にも不安が付きまとう。

介護サービスの提供に期待が持てないとなれば、どうしても家族の負担が大きくなる。現在、家族の介護・看護を理由として仕事を辞めざるを得なかった「介護離職者数」は年間10.1万人にも及んでいる。アンケートでは、介護離職者のうち仕事を続けたかった人の割合は68.3%、離職中で再就労意向がある人の割合は74.7%と、仕方なしに仕事を辞める人が多い。

特に地方の中小企業にとっては、なかなか若い人の採用ができない中で、バリバリの戦力になっている部長さんが辞めるという事態はより深刻だ。

育児も大変だが、介護は終わりが見えない。「一時期だけムリすれば」はまったく通用しない。仕事と介護の両立ができないと継続しない。

介護や支援を必要とする人は年々増加している。厚生労働省の「介護保険事業状況報告」によると、2014年には、要介護と要支援の合計が606万人となっている。

しかし、介護サービスの提供は追いつくどころか、事態は年々悪化している。

特別養護老人ホーム7,551、介護老人保健施設4,189、介護療養型医療施設1,423と、全国で12,865件ある介護事業者の倒産が過去最高を記録している。2016年には前年比42.1%増加の108件を記録(図表1)。また介護で人が足りない中、介護の職場で中核的な役割を担う「介護福祉士」を養成する全国の大学や専門学校などで2016年度、定員に対する入学者の割合が約46%に落ち込んでいる。この先の介護提供にも不安が付きまとう。

介護サービスの提供に期待が持てないとなれば、どうしても家族の負担が大きくなる。現在、家族の介護・看護を理由として仕事を辞めざるを得なかった「介護離職者数」は年間10.1万人にも及んでいる。アンケートでは、介護離職者のうち仕事を続けたかった人の割合は68.3%、離職中で再就労意向がある人の割合は74.7%と、仕方なしに仕事を辞める人が多い。

従業員の介護問題は経営のど真ん中の課題:労働時間を減らしても生産性をあげる取り組み

雇用延長が進む中で、子が働きながら親を介護する世帯はますます増加するだろう。

安倍政権は、「1億総活躍社会」を目指し、介護サービスの整備計画を2020年までに「50万人分以上に拡大」と打ち出している。「年間10万人超にのぼる『介護離職』をゼロにする」としている。今年の法改正で、介護休暇の分割取得や半日単位での取得が可能になるなど、取得の推進が強力に後押しされたとは言え、休みが取れるだけでは介護問題は解決しない。社会的な制度拡充が急務であることは言うまでもない。

また介護離職は介護保険サービスに関する知識の欠如から生じている面も少なからず存在する。知識の啓蒙を国全体としてもっと行うことも必要になるだろう。

企業にとっても、もはや国任せという悠長なことは言っていられない。優秀な人材確保・定着のためにも、従業員の介護問題は経営のど真ん中の課題になってきている。従業員全体の労働時間を減らして、いかに生産性を上げさせ、それに見合う評価体系を作るか。そうでないと働きながら介護ができる社員は増えない。いままでの常識を超えたかなり大胆な働き方改革が必要な時代になってきている。

安倍政権は、「1億総活躍社会」を目指し、介護サービスの整備計画を2020年までに「50万人分以上に拡大」と打ち出している。「年間10万人超にのぼる『介護離職』をゼロにする」としている。今年の法改正で、介護休暇の分割取得や半日単位での取得が可能になるなど、取得の推進が強力に後押しされたとは言え、休みが取れるだけでは介護問題は解決しない。社会的な制度拡充が急務であることは言うまでもない。

また介護離職は介護保険サービスに関する知識の欠如から生じている面も少なからず存在する。知識の啓蒙を国全体としてもっと行うことも必要になるだろう。

企業にとっても、もはや国任せという悠長なことは言っていられない。優秀な人材確保・定着のためにも、従業員の介護問題は経営のど真ん中の課題になってきている。従業員全体の労働時間を減らして、いかに生産性を上げさせ、それに見合う評価体系を作るか。そうでないと働きながら介護ができる社員は増えない。いままでの常識を超えたかなり大胆な働き方改革が必要な時代になってきている。

(※本稿は中部経済新聞2017年3月23日掲載の記事を加筆修正したものです)

(2017年03月28日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1837

経歴

- ・ 1992年 :日本生命保険相互会社

・ 1995年 :ニッセイ基礎研究所へ

・ 2025年から現職

・ 早稲田大学・政治経済学部(2004年度~2006年度・2008年度)、上智大学・経済学部(2006年度~2014年度)非常勤講師を兼務

・ 2015年 参議院予算委員会調査室 客員調査員

矢嶋 康次のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/21 | トランプ1.0のトラウマ-不確実性の高まりが世界の活動を止める | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/12 | 供給制約をどう乗り切るか-設備投資の増勢を維持するために | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/07 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 基礎研マンスリー |

| 2024/12/03 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月31日

鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 -

2025年10月31日

行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略 -

2025年10月31日

雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく -

2025年10月31日

ユーロ圏GDP(2025年7-9月期)-前期比プラス成長を維持し、成長率は加速 -

2025年10月31日

ユーロ圏失業率(2025年9月)-失業率は6.3%で横ばい推移

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【親の介護と働き方改革】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

親の介護と働き方改革のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!