- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新

気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに

ただ、その極端さを数量的に把握することは簡単ではない。そこで、気候変動の状況を指数化して、その動きを把握する取り組みが、北米やオーストラリアのアクチュアリーの間で行われている。

2023年4月6日の基礎研レポートでは、それらを踏まえて、日本版の気候指数を作成した。“暑さ”を表示するために湿度指数を追加するなど、日本の気候の特徴に応じたものとするとともに、観測地点を全国に設定して[全国版]の気候指数とした。2024年4月5日の基礎研レポート(以下、「前回のレポート」と呼称)では、2023年のデータを追加して、気候指数の更新を行った。1

本稿では、さらに2024年のデータを追加して、気候指数の更新を行った2。その結果、2024年の日本の気候の極端さは前年を上回り、1971年以降の最高水準を大幅に更新したことが明らかとなった。

併せて、高温と海面水位の推移を5年平均で比較した。それにより、近年、日本全体では3月、8月、9月に非常に高温となること、海面水位は通年で上昇傾向にあることなどを確認した。

今後は、更新後の気候指数を死亡率など予測モデルの作成等に活用することが期待される3。

本稿が、気候変動問題について、読者の関心を高める一助となれば幸いである。

1 稿末の【参考文献・資料】(筆者の過去の関連レポート)に、レポートの題名とアドレスを記しているので、興味のある方はご参照いただきたい。

2 気候指数は、継続的な改良や見直しを要するものと考えられる。そこで、バージョン管理を行うこととしており、今回の気候指数は、「バージョン3.00」と称する。(記号では、“v3.00”と表示)

3 稿末の【参考文献・資料】に、気候指数と死亡率を関連付けて将来の死亡率の予測を行うレポートについて記している。

1――気候指数の目的と拡張の経緯

1|気候指数には慢性リスク要因の定量化が求められる

近年、気候変動問題が社会経済のさまざまな場面で注目されるようになっている。台風や豪雨などの自然災害の多発化や激甚化をはじめ、干ばつや海面水位上昇に伴う食料供給の不安定化や生活環境の悪化。その対策として、カーボンリサイクル、ネットゼロといった温室効果ガスの排出削減の取り組み。そうした取り組みを金融面から支えるために、グリーンボンド(環境債)やサステナビリティボンドといった省エネやエネルギー転換等の環境関連事業に資金使途を絞った債券の発行。これらのさまざまな動きが、世界中で出てきている。

そこで問題となるのが、「そもそも気候の極端さは、どの程度高まっているのか ?」ということだ。気候変動問題の物理的リスクでは、大規模な風水災のように、短時間のうちに急激に環境が損なわれる「急性リスク」だけではなく、海面水位上昇による沿岸居住地域の喪失のように、長期間に渡って徐々に環境を破壊していく「慢性リスク」もある。気候指数には、こうしたリスクの要因を定量的に示していくことが求められる。

2|地域区分ごとに複数の観測地点を設定して、気候指数を作成

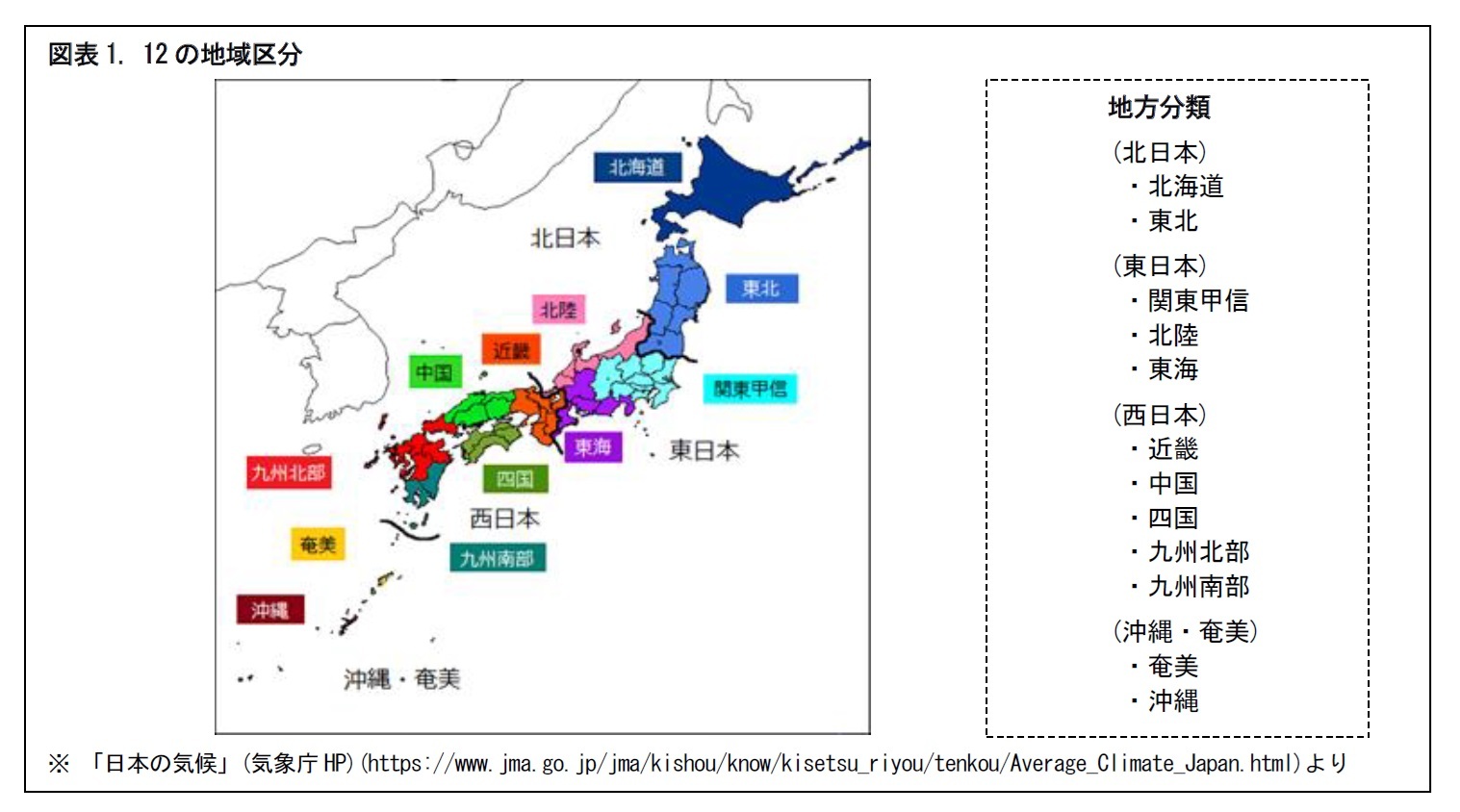

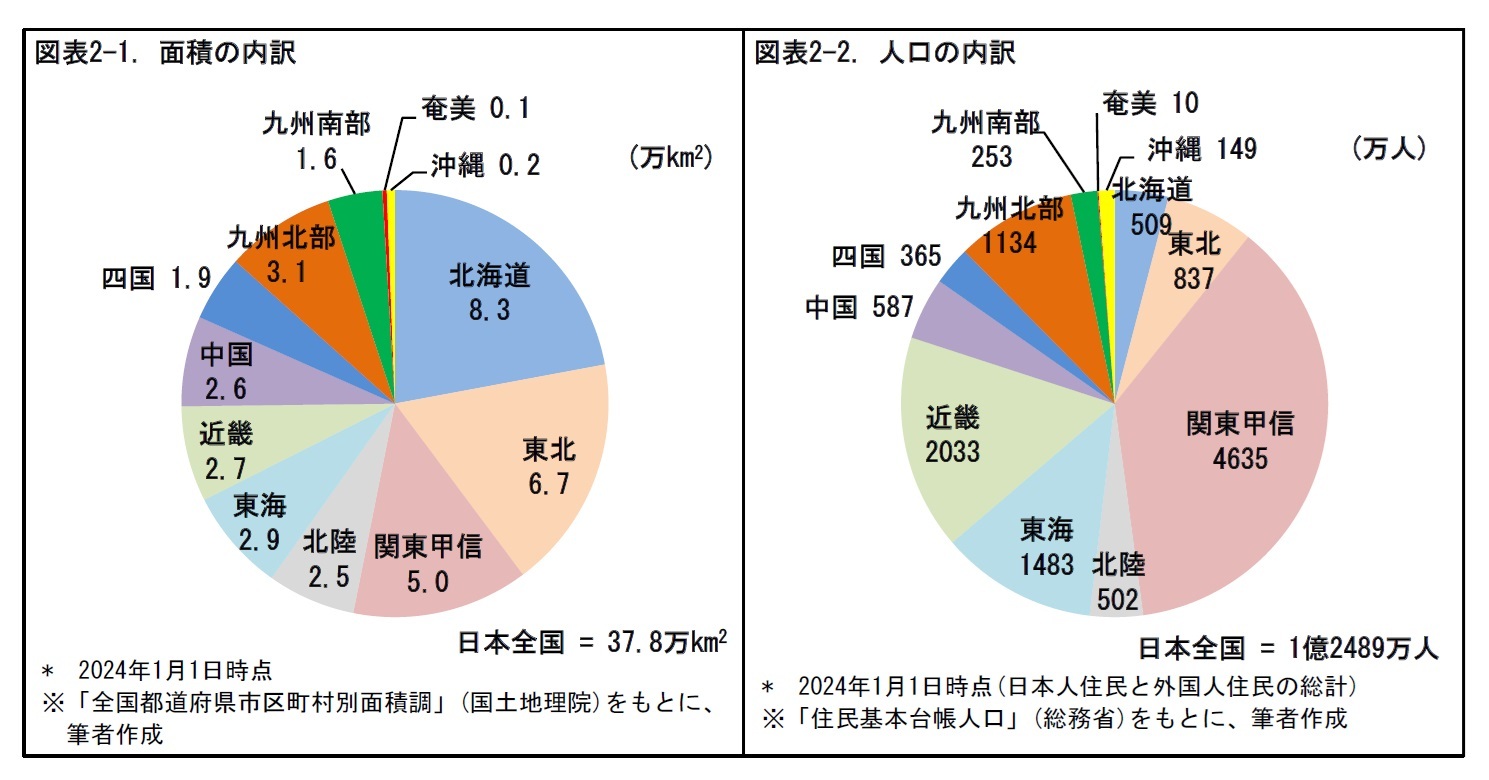

気候指数を作成するにあたり、日本全国を12の地域に分けて地域区分を設定した。地域区分ごとに、複数の観測地点で観測された気象データや潮位データを取得し、それらをもとに、気候指数を作成することで、指数の網羅性の向上を図った。原則として、気温、降水量、風速などのデータが現在まで毎日観測、公表されている気象台等を観測地点とした。(詳細は、次章を参照)

3|“暑さ”をとらえるために、湿度指数も作成

気候指数は、気候変動が人間の社会や生活に与える影響をみるための基本指標と位置づけられる。ただ、その影響の経路は、さまざまである。台風や豪雨などの風水災の発生はもとより、海面水位の上昇、森林火災の頻発、干ばつの発生など、気候変動に起因する事象はいくつも考えられる。

日本では、春から秋にかけて、高温の日に熱中症の患者が増える。特に、高齢者や乳幼児の場合、熱中症により意識障害や手足の運動障害といった重篤な症状を呈し、生命が奪われるような深刻な事態も発生している。こうした熱中症は、気温が高いことに加えて、湿度が上昇して、“暑さ”(暑熱)が生じることに起因するという4。そこで、日本独自の気候指数の項目として、湿度指数も作成した。

4 熱中症とは暑熱環境で発生する障害の総称である。(「スポーツ医学検定 公式テキスト 1級」(一般社団法人 スポーツ医学検定機構, 東洋館出版社, 2019年)より)

2――観測地点の振り返り

5 例として、次のレポートのように気候指数と死亡率を関連付けて将来の死亡率の予測を行うことが考えられる。「気候変動:死亡率シナリオの作成-気候変動の経路に応じて日本全体の将来死亡率を予測してみると…」篠原拓也(基礎研レポート, ニッセイ基礎研究所, 2024年12月24日)

3|気象データの観測地点は気象台等とする

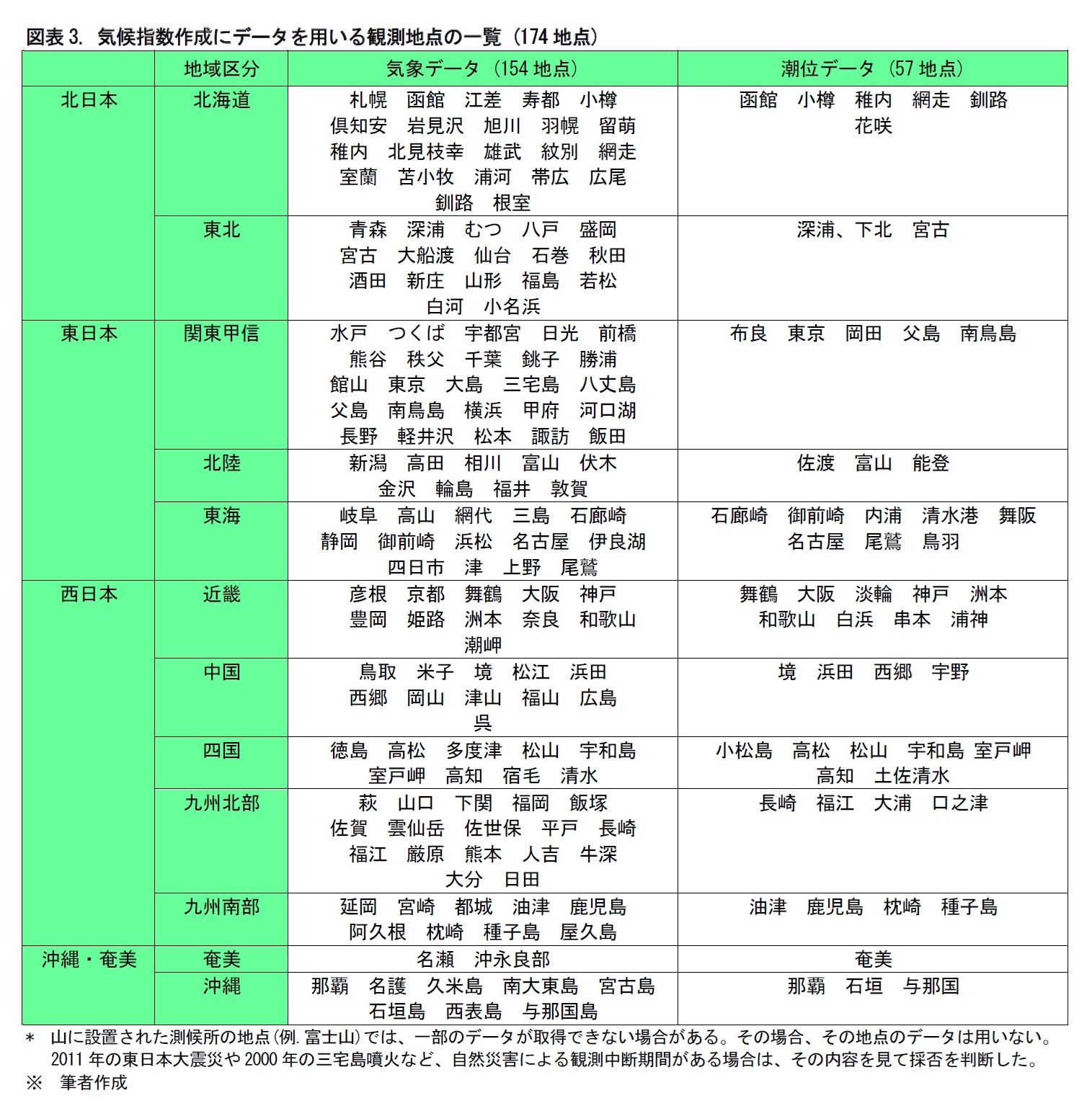

今回、各地域区分に複数の観測地点を設定して、そのデータをもとに地域区分の気候指数を作る。地域区分内の地点の気候指数を平均したものを、その地域区分の気候指数とする6。

各地域区分で設定する気象データの観測地点は、原則として気象台等7とする。気象台等では、過去からの日々の観測要素(気温、降水量、風速、湿度など)が取得できるためである8。無人観測施設であるアメダス9による観測地点でも、気温、降水量、風速などのデータは取得できるが、湿度や一部の項目のデータが取得できないなどの制約があることから、今回の気候指数作成のための気象データとしては用いない。なお、すでに観測を停止している地点のデータは、今後の気候変動の推移予測等への活用が難しいため、用いないこととする。

6 各地点の気候指数は、気象や潮位のデータの参照期間(1971~2000年)平均からの乖離度(平均と標準偏差を用いて算定)として計算される。そのため、各地点の平均をとることができる。

7 気象台の他に、有人の気象観測施設も含まれる。

8 一部の項目のデータが取得できない気象台等もある。その場合、その観測地点のデータは気候指数作成には用いない。

9 国内約1300か所の気象観測所で構成される気象庁の無人観測施設。アメダス(AMeDAS)は、Automated Meteorological Data Acquisition System(地域気象観測システム)の通称。

4|潮位データについては歴史的潮位資料が公表されている潮汐観測地点とする

気候指数の1つに、海面水位指数がある。これは、潮位データをもとに作成される。潮位データについては、1997年3月以前の潮位の観測値が「歴史的潮位資料」、1997年4月以降の潮位の観測値が「近年の潮位資料」として、気象庁より公表されている。ただし、歴史的潮位資料は、すべての潮汐観測地点で公表されているわけではなく、長期に渡って観測を続けている地点に限られる。一方で、過去のデータはあるものの、すでに観測を停止しているために、直近のデータがない地点も多く見られる。

そこで、各地域区分で設定する潮位データの観測地点は、歴史的潮位資料と近年の潮位資料が公表されていて、かつ、現在も観測を継続している潮汐観測地点とする。

5|観測地点は、全部で174地点 (気象データ154地点、潮位データ57地点)

以上の検討の結果、観測地点は次の表のとおりとなった。気象データとして154地点、潮位データとして57地点のデータを気象庁のホームページより取得し、これらをもとに気候指数を作成する。

このうち、気象データと潮位データを両方とも観測しているものが37地点10。気象データのみを観測しているものが117地点。潮位データのみを観測しているものが20地点となっている。全部で、174の観測地点のデータをもとに、気候指数を作成することとなる。

10 気象データの観測地点である石垣島と、潮位データの観測地点である石垣は、同一としてカウントした。与那国島と与那国も同様。

(2025年05月27日「基礎研レポート」)

関連レポート

- 気候指数 [全国版] の作成-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準

- 気候指数 2023年データへの更新-日本の気候の極端さは、1971年以降の最高水準を更新

- 気候変動指数化の海外事例-日本版の気候指数を試しに作成してみると…

- 気候変動指数の地点拡大-日本版の気候指数を拡張してみると…

- 気候変動と死亡数の増減-死亡率を気候指数で回帰分析してみると…

- 気候変動と死亡数の関係-2022年データで回帰式を更新し、併せて改良を図ってみると…

- 気候変動:死亡率シナリオの試作-気候変動の経路に応じて将来の死亡率を予測してみると…

- 気候変動:死亡率シナリオの作成-気候変動の経路に応じて日本全体の将来死亡率を予測してみると…

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月13日

インド消費者物価(25年11月)~10月のCPI上昇率は0.25%と過去最低を更新 -

2025年11月13日

企業物価指数2025年10月~コメ価格は高止まりが継続~ -

2025年11月13日

数字の「27」に関わる各種の話題-27は3の3乗だが- -

2025年11月13日

マンダムの大規模買付けに関する対応方針の導入 -

2025年11月12日

英国雇用関連統計(25年10月)-週平均賃金は再び前年比4%台に低下

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!