- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 少子化とランドセル市場-2024年はやや縮小するも、10年前と比べて2割増

2025年02月12日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――ランドセルの市場規模~2024年はやや縮小するも、10年前と比べて2割増

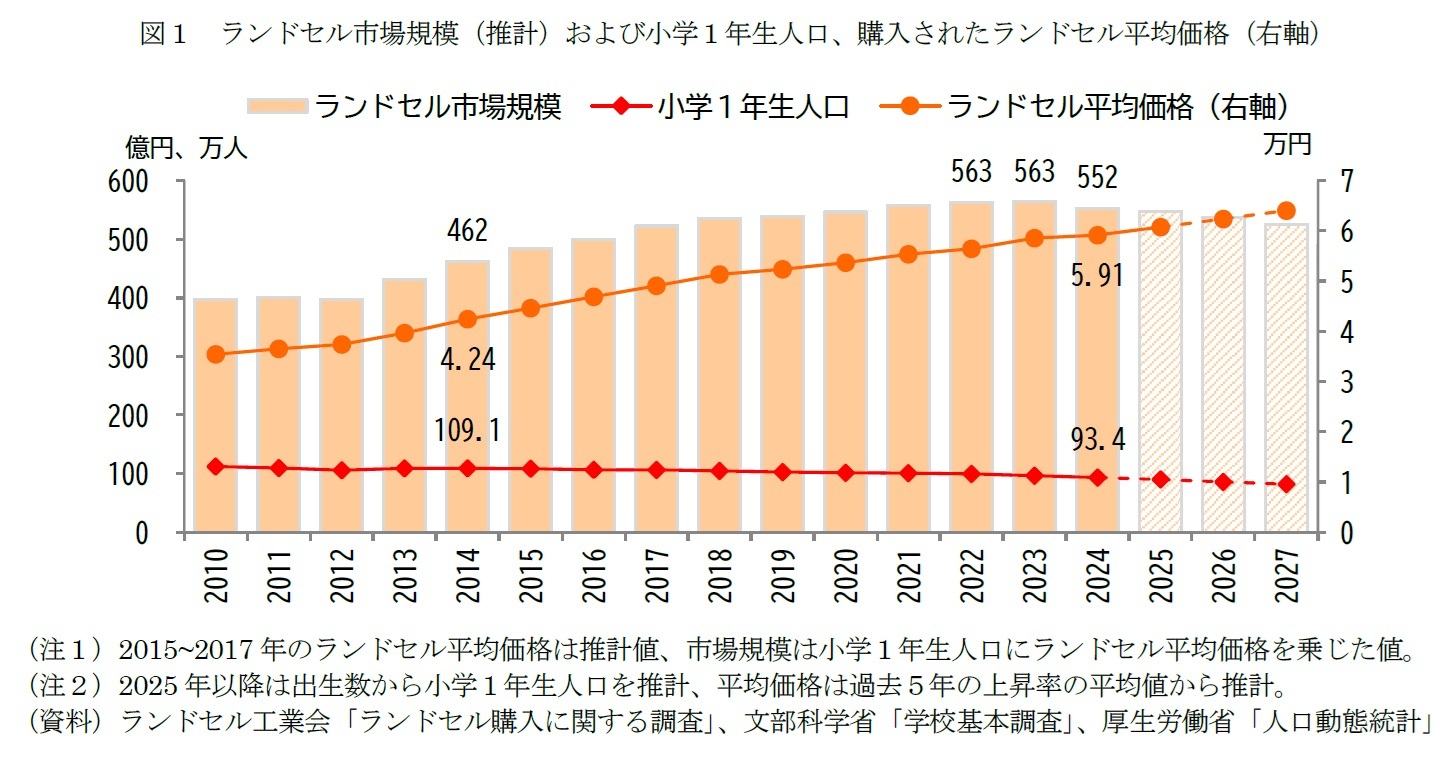

少子化にも関わらず、これまでランドセル市場は拡大してきた(図1)。この10年間で小学校1年生の人口、つまりランドセルを背負う子どもの数は約14%減っているが(2014年109.1万人→2024年93.万人で▲15.7万人、▲14.3%)、ランドセルの平均価格が約4割上昇しているため(同4.24万円→同5.91万円で+1.67万円、+39.5%)、ランドセル市場規模は拡大している(同462億円→同552億円で+90億円、+19.5%)。ただし、2024年は、ピーク時の2022・2023年(563億円)と比べてやや縮小し、これまでの拡大傾向から反転した。つまり、これまでは少子化による人口減少の影響に対して、ランドセルの平均価格の上昇効果が上回ってきたことで市場が拡大していたが、少子化による人口減少効果が上回るようになった。今後も、ランドセルの平均価格が直近5年間の上昇率と同程度であれば、市場は緩やかに縮小していくだろう。

2――ランドセル平均価格上昇の背景~6ポケットによる予算拡大効果に「ラン活」が拍車

少子化が進行する中でランドセルの平均価格が上昇している(市場が拡大している)理由には主に2つの理由があげられる。

1つは、祖父母による購入が過半数を占めて多いことだ。ランドセル工業会「ランドセル購入に関する調査」によると、2024年度の小学1年生の購入したランドセルの支払者は祖父母が54.5%を占める。マーケティング領域では、両親と両祖父母の合計6つの経済ポケットを指す「6ポケット」という言葉がある。物価高が続く中でも、ランドセルのような人生に一度きりの記念になるような出費に対しては、1人の子どもに充てられる予算が増える向きもあるだろう。同様の消費としては、ランドセルのほか、七五三や三世代旅行、教育費などがあげられる。

2つ目の理由には、近年、「ラン活」が活発化していることがあげられる。「ラン活」とはランドセルの情報収集から購入までの一連の行動を指すが、インターネットやSNSの普及によって現在では入学の相当前から商品のラインナップや他の家庭の動向を把握することが可能となった。

なお、「ラン活」という言葉は、記事検索によれば2016年頃から新聞記事などで登場するようになっている。あらためて図1を見ると、ランドセルの平均価格が5万円を超え、市場規模は500億円に近づき、市場の成長が目立ってきた時期だ。ランドセル市場自体は、「ラン活」という言葉が登場する前から拡大傾向にあったが、このような言葉が生まれることで、さらなる活発化を促したのではないだろうか。

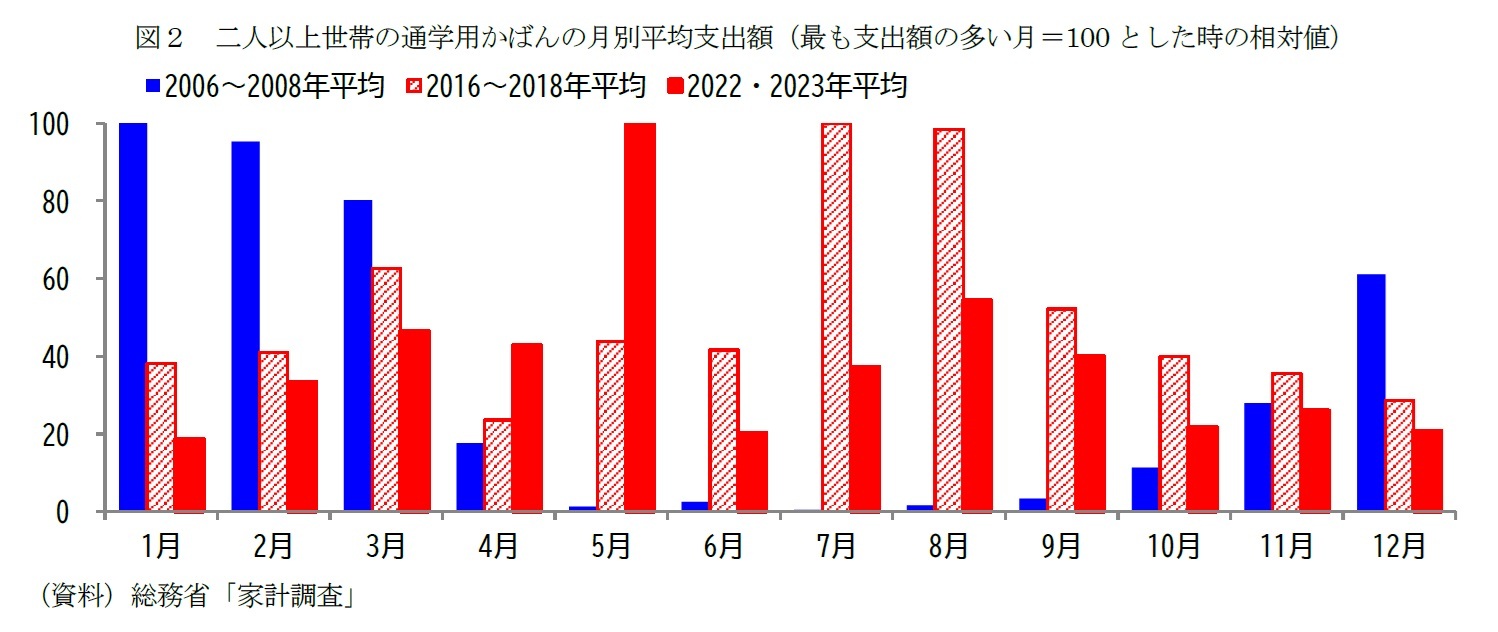

このような中で近年、ランドセルの購入時期は変化している。総務省「家計調査」によると、二人以上世帯「通学用かばん(主にランドセルを含む)」の支出額は、約15年前は入学直前の冬がピークだったが(2006年~2008年平均では1~3月がピーク)、約5年前は前年の夏(2016年~2018年平均では7・8月)に、直近では5月へと前倒ししている。つまり、GWや夏休みの帰省時に祖父母と一緒にランドセルを選ぶ家庭が増えたということなのだろう。

1つは、祖父母による購入が過半数を占めて多いことだ。ランドセル工業会「ランドセル購入に関する調査」によると、2024年度の小学1年生の購入したランドセルの支払者は祖父母が54.5%を占める。マーケティング領域では、両親と両祖父母の合計6つの経済ポケットを指す「6ポケット」という言葉がある。物価高が続く中でも、ランドセルのような人生に一度きりの記念になるような出費に対しては、1人の子どもに充てられる予算が増える向きもあるだろう。同様の消費としては、ランドセルのほか、七五三や三世代旅行、教育費などがあげられる。

2つ目の理由には、近年、「ラン活」が活発化していることがあげられる。「ラン活」とはランドセルの情報収集から購入までの一連の行動を指すが、インターネットやSNSの普及によって現在では入学の相当前から商品のラインナップや他の家庭の動向を把握することが可能となった。

なお、「ラン活」という言葉は、記事検索によれば2016年頃から新聞記事などで登場するようになっている。あらためて図1を見ると、ランドセルの平均価格が5万円を超え、市場規模は500億円に近づき、市場の成長が目立ってきた時期だ。ランドセル市場自体は、「ラン活」という言葉が登場する前から拡大傾向にあったが、このような言葉が生まれることで、さらなる活発化を促したのではないだろうか。

このような中で近年、ランドセルの購入時期は変化している。総務省「家計調査」によると、二人以上世帯「通学用かばん(主にランドセルを含む)」の支出額は、約15年前は入学直前の冬がピークだったが(2006年~2008年平均では1~3月がピーク)、約5年前は前年の夏(2016年~2018年平均では7・8月)に、直近では5月へと前倒ししている。つまり、GWや夏休みの帰省時に祖父母と一緒にランドセルを選ぶ家庭が増えたということなのだろう。

なお、先のランドセル工業会調査では、2024年度の小学1年生のランドセル購入の検討開始時期は2023年4月(入学1年前)と2022年12月にピークがあり、購入する数か月前から検討が開始されている様子がうかがえる。

3――ランドセル色の多様化~男児は黒が過半数、女児は薄紫など多様化、サブスクサービスも

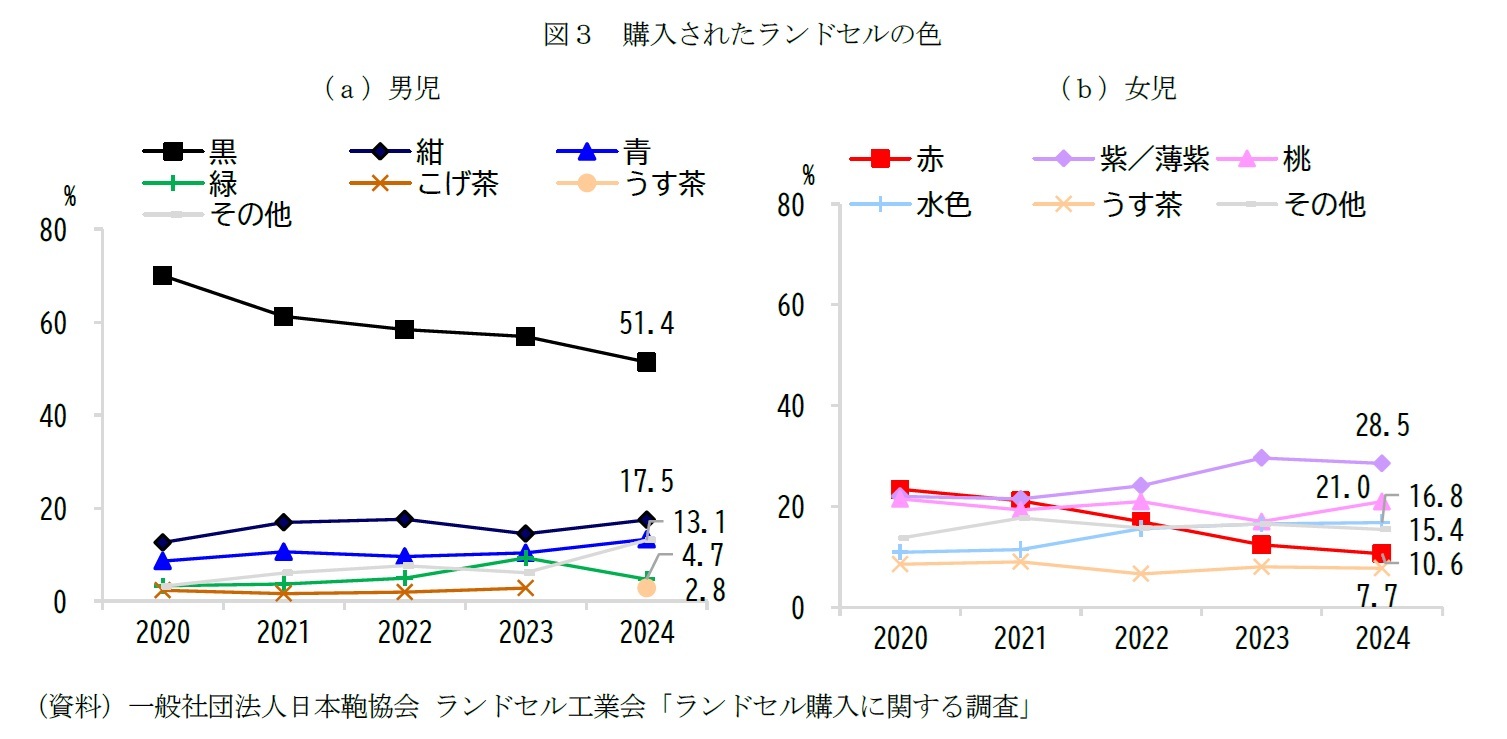

小学生が選ぶランドセルの色も変化している。かつては男児は黒、女児は赤が一般的であったが、最近では特に女児で多様化している。

2024年度の小学1年生の男児のランドセルは過半数を占めて黒が多いものの、減少傾向にあり、紺や青などの他の色が約4割を占めるようになっている(図3(a))。一方、女児では男児ほど圧倒的な選好ではないが、最多は紫/薄紫で約3割を占め、次いで桃、水色、赤と続く。なお、女児では2020年までは赤が最多で約2割を占めていたが、2021年から紫/薄紫が上回るようになり、女児のランドセルは赤という常識は過去のものとなっている。

ところで、大半の児童は小学校の6年間、同じランドセルを使用しているだろうが、最近ではランドセルのサブスクリプションサービスが登場している1。ランドセルの購入時期が前倒しされる中で、入学時には好みが変わってしまうケースもあるだろう。また、成長が著しい小学校生活の6年間の途中で切り替えたいという需要に柔軟に対応できるものではないだろうか。

2024年度の小学1年生の男児のランドセルは過半数を占めて黒が多いものの、減少傾向にあり、紺や青などの他の色が約4割を占めるようになっている(図3(a))。一方、女児では男児ほど圧倒的な選好ではないが、最多は紫/薄紫で約3割を占め、次いで桃、水色、赤と続く。なお、女児では2020年までは赤が最多で約2割を占めていたが、2021年から紫/薄紫が上回るようになり、女児のランドセルは赤という常識は過去のものとなっている。

ところで、大半の児童は小学校の6年間、同じランドセルを使用しているだろうが、最近ではランドセルのサブスクリプションサービスが登場している1。ランドセルの購入時期が前倒しされる中で、入学時には好みが変わってしまうケースもあるだろう。また、成長が著しい小学校生活の6年間の途中で切り替えたいという需要に柔軟に対応できるものではないだろうか。

1 「ランドセルも「サブスク」 好み変わっても、定額で交換」(朝日新聞夕刊7面、2023/2/25)

4――おわりに~物価高でメリハリ志向が高く、非日常消費は費用対効果や付加価値の高さが重視

これまで、少子化にもかかわらずランドセル市場は拡大傾向を示してきた。しかし、2024年は少子化による人口減少の影響がランドセルの平均価格上昇効果を上回り、やや縮小へと転じた。

今後とも少子化が続く中、ランドセルのような人生の記念となる消費については6ポケット効果によって他の消費と比べて予算に余裕のある傾向は続くだろう。一方で物価高が継続し、可処分所得が増えない中では消費対象を選び抜くメリハリ志向は一層高まっていると見られる。引き続き、日用品など日常的な消費は可能な限り支出を抑える一方、娯楽や娯楽といった非日常的な消費においては、費用対効果や付加価値の高さが重視される傾向が続くだろう2。

2 久我尚子「家計消費の動向」ニッセイ基礎研レポート(2024/11/19)など。

今後とも少子化が続く中、ランドセルのような人生の記念となる消費については6ポケット効果によって他の消費と比べて予算に余裕のある傾向は続くだろう。一方で物価高が継続し、可処分所得が増えない中では消費対象を選び抜くメリハリ志向は一層高まっていると見られる。引き続き、日用品など日常的な消費は可能な限り支出を抑える一方、娯楽や娯楽といった非日常的な消費においては、費用対効果や付加価値の高さが重視される傾向が続くだろう2。

2 久我尚子「家計消費の動向」ニッセイ基礎研レポート(2024/11/19)など。

(2025年02月12日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/14 | 家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年9月)-「メリハリ消費」継続の中、前向きな変化の兆しも | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/11/10 | ブラックフライデーとEコマース~“選ばない買い物”の広がり-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/11/04 | パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月14日

マレーシアGDP(2025年7-9月期)~内需は底堅く、外需は純輸出が改善 -

2025年11月14日

保険と年金基金における各種リスクと今後の状況(欧州 2025.10)-EIOPAが公表している報告書(2025年10月)の紹介 -

2025年11月14日

中国の不動産関連統計(25年10月)~販売が一段と悪化 -

2025年11月14日

英国GDP(2025年7-9月期)-前期比0.1%で2四半期連続の成長減速 -

2025年11月14日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年9月)-「メリハリ消費」継続の中、前向きな変化の兆しも

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【少子化とランドセル市場-2024年はやや縮小するも、10年前と比べて2割増】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

少子化とランドセル市場-2024年はやや縮小するも、10年前と比べて2割増のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!