- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 職場における温度、匂い、音等の問題

職場における温度、匂い、音等の問題

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~職場の作業環境は、心身の疲労に影響を与える

労働者にとって、職場における作業環境は、心身の疲労に影響を与える要素の1つと考えられており、50人以上の事業場に義務付けられている「ストレスチェック」に推奨されている標準的な調査票においても、職場の作業環境(騒音、照明、温度、換気など)についての質問が含まれる。

本稿では、「職場の作業環境(騒音、照明、温度、換気など)はよくない」に対する回答(そうだ/まあそうだ/ややちがう/ちがう)と、よくないと感じている内容について尋ねた結果から、作業環境の現状を紹介する。使用したデータは、ニッセイ基礎研究所が2019年から毎年3月に実施している「被用者の働き方と健康に関する調査1」の結果である。

1 本調査は、全国の18~64歳の被用者(公務員もしくは会社に雇用されている人)の男女を対象とするインターネット調査で、全国6地区、性別、年齢階層別(10歳ごと)の分布を、2020年の国勢調査の分布に合わせて回収している。調査は毎年3月に実施しており、回収数は、2019年から順に、6201、6485、5808、5653、5747、5725だった。

2――職場における作業環境がよくないと感じている割合は4割程度

「職場の作業環境(騒音、照明、温度、換気など)はよくない」について「そうだ」「まあそうだ」「ややちがう」「ちがう」の4段階で尋ね、「そうだ」または「まあそうだ」と回答した人を、“職場の作業環境はよくない”と感じているとして、2019年以降の不満者の割合を図表1に示した。

2019、2020年には、不満を感じている割合はおよそ40%だったが、2021年には2020年と比べて2ポイント近く低下した。2022年も2020年までと比べて低かったが、2021年よりは高くなっており、2023年には2019年の水準に戻っていた。

2019、2020年には、不満を感じている割合はおよそ40%だったが、2021年には2020年と比べて2ポイント近く低下した。2022年も2020年までと比べて低かったが、2021年よりは高くなっており、2023年には2019年の水準に戻っていた。作業環境がよくないと感じている割合が低かった2021年と2022年(2020~2021年度)は、コロナ禍で、自宅など慣れた環境で作業をした人が多かった時期である。出勤していたとしても、普段より人数が少なかったことや、換気が積極的に行われていた時期であったこと等により、作業環境がよかったが、2023年には出勤等勤務状況がコロナ禍前に戻ってきたことで、作業環境への不満もコロナ禍前に戻ったようだ。また、コロナ禍では、マスクを着用していた時間が長かったため、マスクをしない生活に戻ってからは、においに敏感になっている可能性等も考えられる。

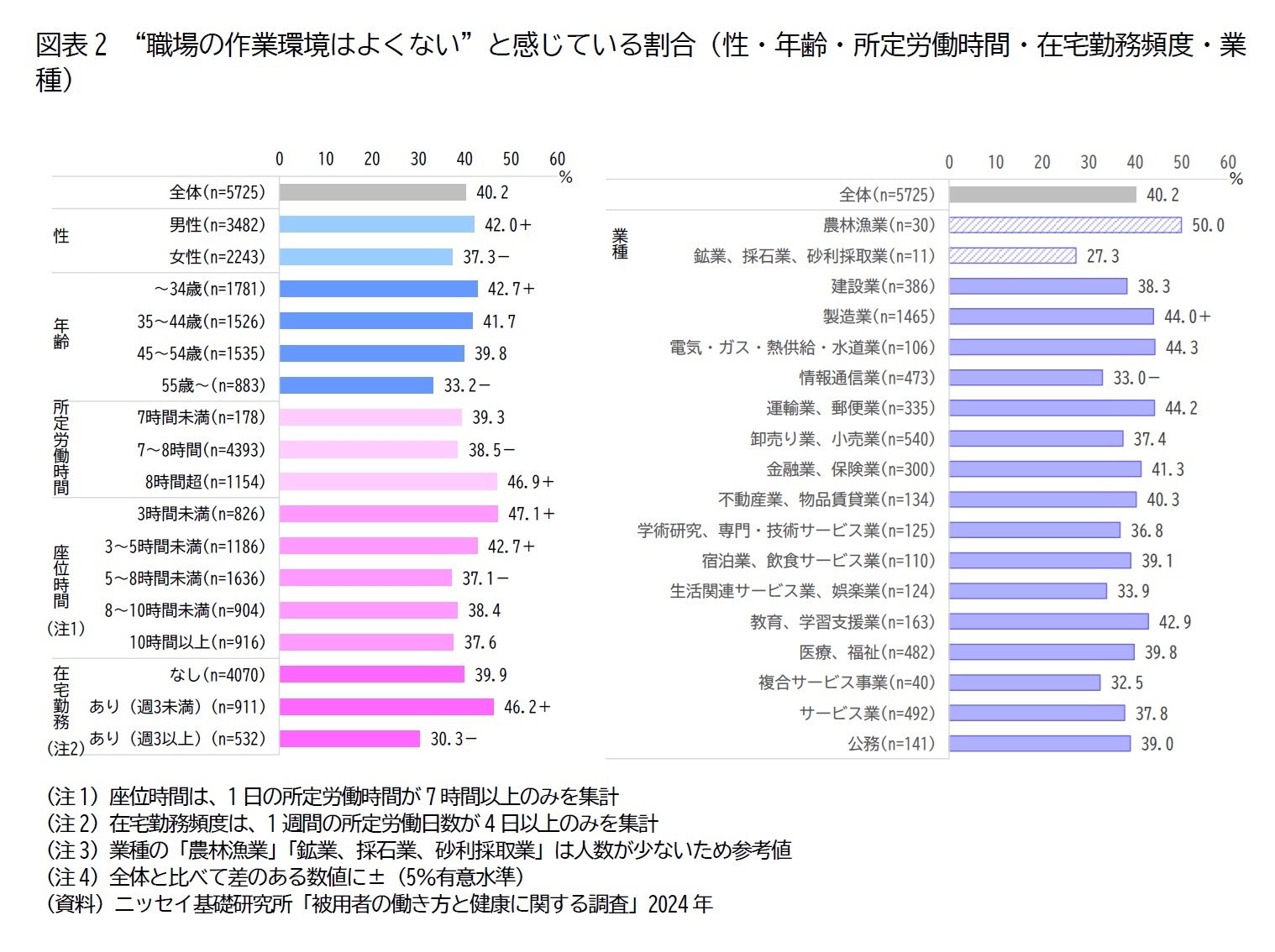

性・年齢群、所定労働時間、座位時間(所定労働時間が7時間以上の人に限定して集計)、在宅勤務日数(所定労働日数が週4日以上の人に限定して集計)別にみると、男性、34歳以下、所定労働時間8時間超で職場の作業環境がよくないと感じる割合が高い(図表2)。職場にいる時間が長い人で高い傾向があり、所定労働時間が7時間以上の人についてみると、座位時間が短い人で高く、所定労働日数が週4日以上の人についてみると、在宅勤務をしているが週3以上である人で低い。業種別にみると、製造業で高く、情報通信業で低い。

所定労働時間が8時間超で「よくない」が高いのは、作業時間が長いことによって心身への負担感が大きい可能性があるほか、例えば夜間はエアコンが効かない、屋外では夜になって周囲が暗くなる・寒くなる、あるいは陽がのぼって暑くなる等といった環境も考え得る。座位時間が3時間未満、または3~5時間未満の人は、立ち仕事や外回りの仕事が多いと考えられ、オフィス内でのデスクワークより環境による負担が大きい可能性が考えられる。在宅勤務の頻度が高い人(週3日以上)で、作業環境がよくないと感じる割合が低かったのは、自分にとって心地良い作業環境が確保しやすいからである可能性がある。一方、在宅勤務をしている人のうち頻度が低い人(週3日未満)で、在宅勤務をしていない人よりも「よくない」が高い理由は、詳細な分析が必要だが、自宅等と職場と比較することで、職場の作業環境の悪さを感じている可能性が考えられる。

情報通信業で「よくない」が低いのは、コロナ禍以降、在宅勤務が特に多くなっている業種であり、自宅等で作業環境が確保できている可能性が考えられ、製造業で高いのは、生産ライン等、立ち仕事が多かったり、在宅勤務がしにくい職種が多く含まれている可能性が考えられる。

男性と若年で「よくない」が高いのは、今回の調査では、男性は女性と比べて正社員が多く所定労働時間が長いことや、製造業に勤務している人が比較的多かったことから、既述のとおり立ち仕事が多かったり、在宅勤務がしにくい職種の人も多く含むことが背景として考えられる。

3――最も高い不満は「冬、職場が寒い」、次いで「夏、職場が暑い」

続いて、2024年3月に行った調査で、作業環境のどういった点に不満があるのか、不満を感じている人を対象に複数回答で尋ねたところ、最も高かったのは「冬、職場が寒い」で41.3%だった。次いで「夏、職場が暑い(33.8%)」「換気が悪い(23.9%)」「機械類の音がうるさい(18.0%)」が続いた2(図表3)。

続いて、2024年3月に行った調査で、作業環境のどういった点に不満があるのか、不満を感じている人を対象に複数回答で尋ねたところ、最も高かったのは「冬、職場が寒い」で41.3%だった。次いで「夏、職場が暑い(33.8%)」「換気が悪い(23.9%)」「機械類の音がうるさい(18.0%)」が続いた2(図表3)。性・年齢、在位時間、在宅勤務頻度、業種や職種別にみると、上位3つの「冬、職場が寒い」「夏、職場が暑い」「換気が悪い」はおおむね、どの層においても上位に挙がっていた。それ以外については、よくないと感じる内容に屋外での仕事が多いと思われる職種の人では、「匂い(汗、香水、タバコ臭、下水等)が気になる」が多かったり、医療福祉、教育関係の専門職では「照明が暗い」、女性で「夏、職場が寒い」等特徴もみられる。属性別のよくないと感じる内容については、別稿で改めて紹介することにしたい。

2 「その他」としては、狭いことや職場が乾燥しすぎていること等があげられていた。

4――職場における作業環境とストレス

よくないと感じている割合は、男性、若年齢、製造業で高かった。所定労働時間が8時間超、座位時間が短い人(外回りや立ち仕事が多い可能性)で高く、週3日以上在宅勤務で低いことから、職場にいる時間が長い人でよくないと感じる傾向があると推測できた。2021~2022年調査では、作業環境がよくないと感じる割合は低く、コロナ禍で在宅勤務をしている人が多かったからと考えられた。換気や他の従業員との距離が気になる人は、コロナ禍後に増えた可能性があるほか、コロナ禍後、マスクを外すようになって、これまで以上に匂いが気になる等の影響もありそうだ。

職場の作業環境は、従業員のストレスや心身への負担や各種症状に影響することが知られており、職場の作業環境について尋ねる質問は、50人以上の事業場に実施を義務づけられているストレスチェックの標準的な質問票にも含まれる。今回の調査では、「職場の作業環境(騒音、照明、温度、換気など)はよくない」を含む職業性ストレス簡易調査票(57項目)に回答してもらっていることから、厚生労働省が示す素点換算表に基づいて高ストレス者を判定し3、職場の作業環境(騒音、照明、温度、換気など)との関連をみると、高ストレスと判定された割合は、全体では19.7%だったが、職場の作業環境がよくないと感じている人では25.3%と、作業環境がよくないと感じている人で高かった。もちろん、高ストレス者のストレス要因は職場の作業環境だけではないが、職場における状況の把握は必要だろう。また、機械音や換気、座席の配置については、比較的合意を得やすい問題だと思われるが、室温や照明、声については個々人で考え方も違う。さらには、匂いについては、他人が立ち入りにくい問題も含む。在宅勤務の活用や座席やレイアウトに柔軟性を持たせること、外回り等では十分に休養をとること等、業務内容や作業場所にあわせた対応が必要となるだろう。

3 厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」の素点換算表で判定した。

(2024年07月17日「基礎研レター」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/06 | 働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/29 | 生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【職場における温度、匂い、音等の問題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

職場における温度、匂い、音等の問題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!