- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 仕事と生活の調和(ワークライフバランス) >

- 施行まで半年、医師の働き方改革は定着するのか-曖昧さが残る宿日直や自己研鑽、地域医療の確保でトレードオフが発生?今後の行方を展望する

施行まで半年、医師の働き方改革は定着するのか-曖昧さが残る宿日直や自己研鑽、地域医療の確保でトレードオフが発生?今後の行方を展望する

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~施行まで半年、医師の働き方改革は定着するのか~

しかし、宿泊を要する業務である「宿日直」の許可など、現場の準備状況に不安を感じさせる結果も示されている。さらに、医師が自らの技能向上などを図る「自己研鑽」などでは曖昧さが残されており、現場の医療機関にはルール作りと法の趣旨に沿った運用が求められる。

一方、本格施行に伴う「副反応」として、大学病院から地域の医療機関に派遣されている若手医師の引き揚げなどが懸念されるなど、地域医療の確保でトレードオフが起きる可能性があり、現場の制度運営を担う都道府県には「地域の実情」に沿った対応が期待される。

本稿では、医師の働き方改革の概要を取り上げるとともに、現場の準備状況、これから起こり得る「副反応」、現場の医療機関や都道府県に求められる対応など、医師の働き方改革の定着に向けた論点や課題を考察する。

2――医師の働き方改革とは何か

まず、医師の働き方改革の概要を考察する1。政府は2019年度、働き方改革関連法に基づき、多くの職種について残業の上限規制を導入したものの、医師については、医師法で診療を原則として拒めない「応召義務」を定められている特殊性などの理由で、適用が5年猶予された。

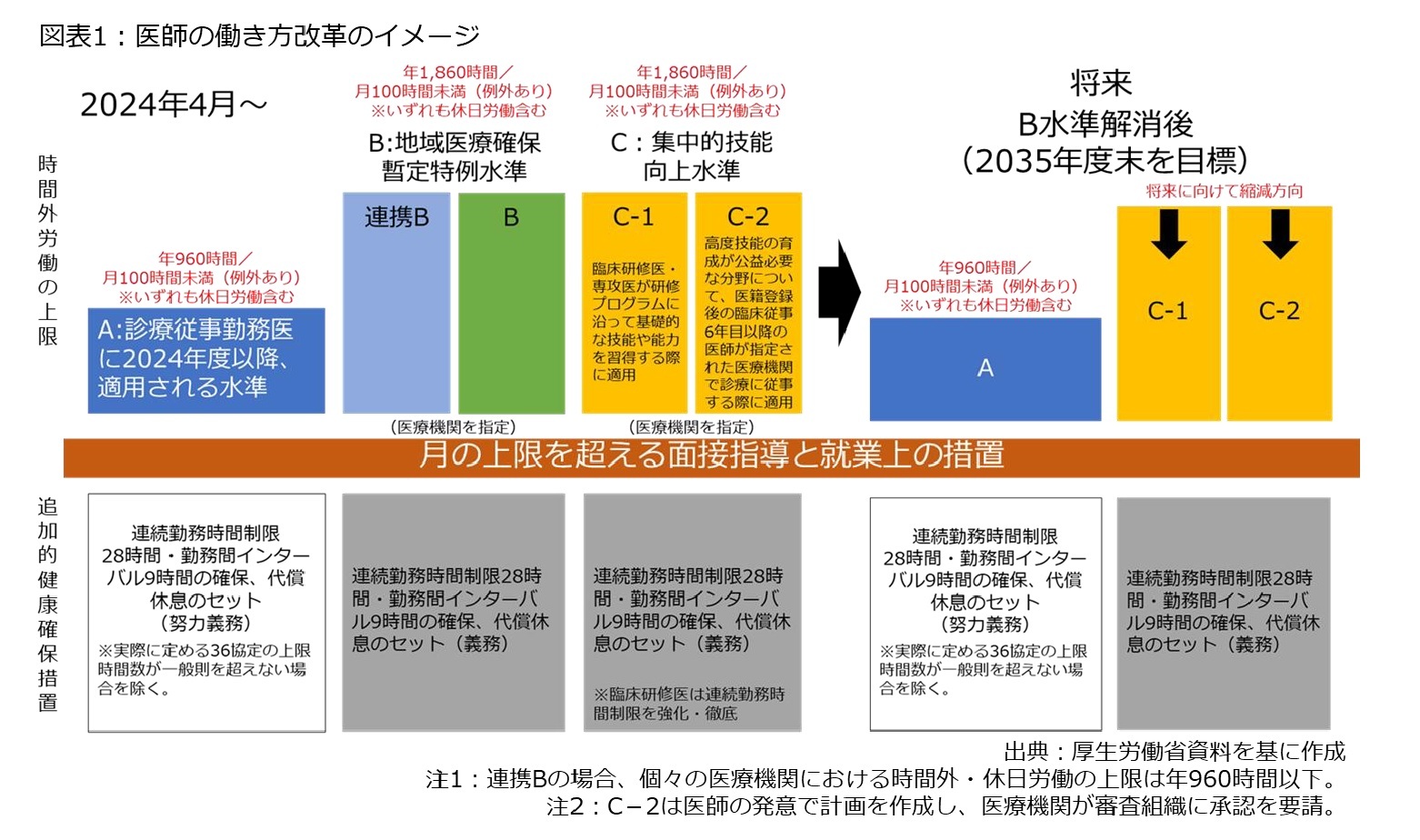

その間、厚生労働省で検討が進み、2021年通常国会で成立した改正医療法では図表1のような内容が盛り込まれた。ここでのポイントとしては、医療機関が「A水準」「B水準」「C水準」の3つに大別された点である。このうち、A水準は原則として医師の超過勤務を年960時間以下に抑えることが求められる。

2つ目のB水準は「地域確保暫定特例水準」と呼ばれ、地域医療提供体制を確保する観点に立ち、止むを得ずに年960時間を超える医療機関であり、こちらは2035年度末まで年間1,860時間まで上限が緩和される。

このほか、多くの症例を集中的に経験する必要がある研修医などについては、「集中的技能向上水準」(C水準)として年1,860時間までの超過勤務が認められることになった。具体的には、臨床研修医・専攻医が研修プログラムに沿って基礎的な技能や能力を習得する際に適用する「C―1水準」、医師登録後の臨床従事6年目以降の医師の高度技能育成に必要な場合に適用する「C―2水準」に分かれている。

つまり、残業時間の上限として、A水準の年960時間を理想形としつつも、地域の医療確保に向けて超過勤務が必要と判断されるB水準、連携B水準の医療機関と、研修や技能向上などの観点で超過勤務が必要と考えられるC水準の医療機関については、約2倍に相当する年1,860時間の超過勤務が特例的に認められたことになる。

1 法律が成立した直後に一度、論点などを整理したことがある。詳細については、2021年6月21日拙稿「医師の働き方改革は医療制度にどんな影響を与えるか」を参照。

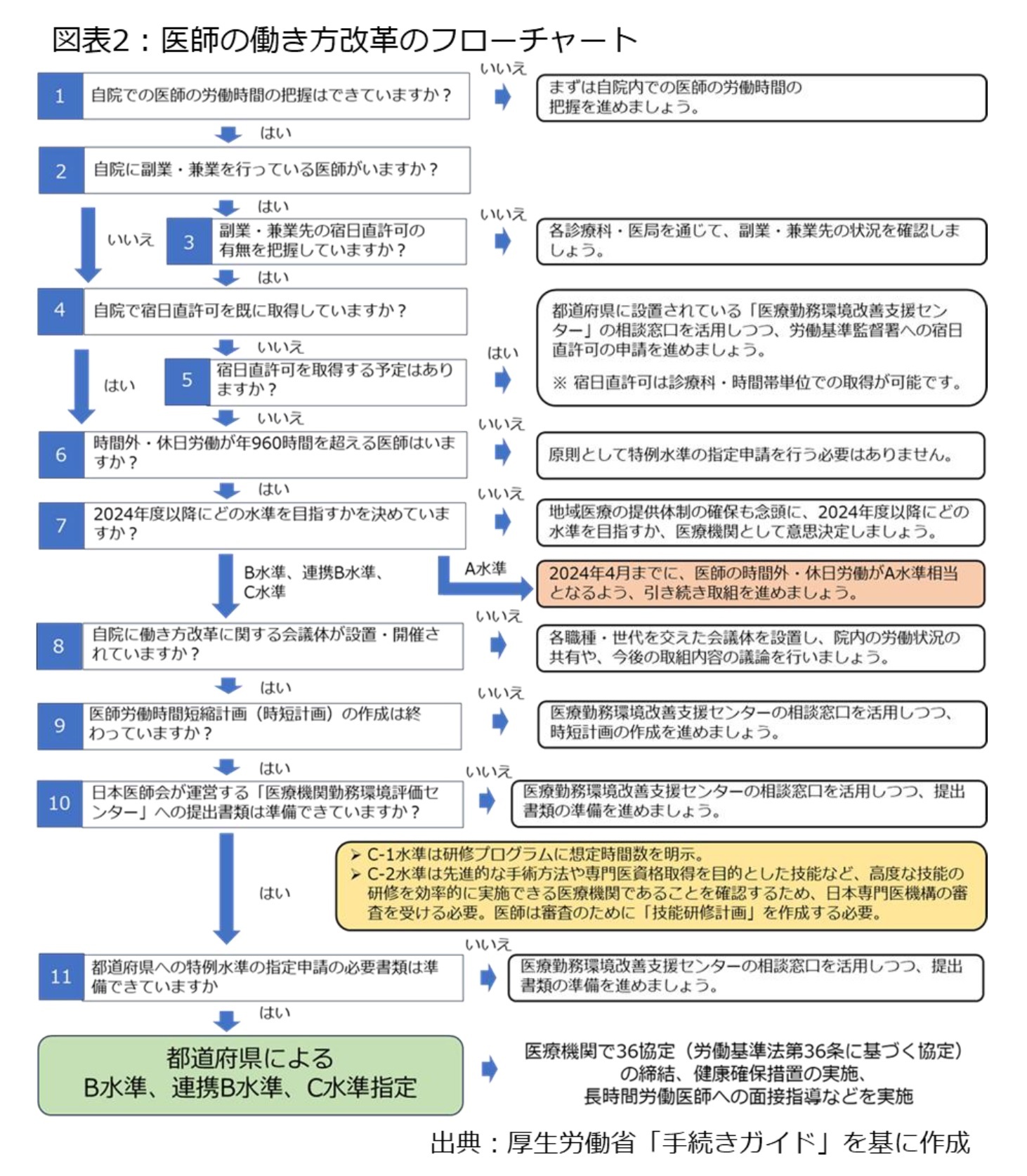

さらに、必要に応じて宿日直許可の申請を検討する必要がある。宿日直についても、今後の論点になる可能性があるので、この後に詳しく述べるとして、上記の対応を踏まえて、雇用関係にある医師について、それぞれ960時間を超えているかどうかを判断する。その上で、超えない場合はA水準の医療機関、960時間を超える場合はB水準、連携B水準、C水準の医療機関になる流れである。

次に、図表2の通り、年960時間に超過勤務時間を抑えられないB水準、連携B水準、C水準の医療機関については、時間短縮計画の作成が義務付けられる。

その際、必要に応じて都道府県の「医療勤務環境改善支援センター」に相談できるほか、日本医師会(以下、日医)が受託している「医療機関勤務環境評価センター」で評価申請を行い、お墨付きを得た上で都道府県に申請するという流れになる。最終的には「36協定」(1日8時間、1週間40時間の法定労働時間を超えて残業を命じる場合に必要な労働基準法第36条に基づく協定)の締結も必要になる。

このほか、B水準、連携B水準、C水準の医療機関に対する義務として、超過勤務時間が月100時間以上となった医師に対する面接指導の実施とか、特例水準医療機関の医師のうち超過勤務時間が年960時間を超えそうな医師に関する休息もしくは代償休息の確保2など、健康確保措置の実施も求められる。

2 具体的には、勤務シフトを作成する際、「始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保」などの「勤務間インターバル」の確保が義務付けられる。さらに、この間に止むを得ないケースで労働(緊急対応)が入った場合、代償休息の取得が義務化される。

当面の手続きとして、宿日直許可の取得が焦点になりそうだ。この問題は2019年7月に示された通知に端を発している。宿日直は労働基準法に基づき、「密度がまばら」な断続的な労働であれば、労働時間の規制が適用外になる仕組みになっており、そのためには労働基準監督署長の「許可」が必要とされている。

言い換えると、「労働密度がまばら」ではないと判断されるケースでは、超過勤務に認定されることになり、「宿直業務は週1回、日直業務は月1回」といった労務管理に加えて、超過勤務手当の支給などが必要になる。

そこで通知では、▽通常の勤務時間の拘束から完全に解放されている、▽宿日直中に従事する業務は特殊の措置を必要としない軽度または短時間の業務に限定されている――といった要件を満たす宿日直については、労働時間にカウントしない考えが提示されている。

先に触れた「手続きガイド」でも宿日直の許可判断についても、「通常業務とは異なる、軽度または短時間の業務である」「救急患者の診療など、通常業務と同等の業務が発生することはあっても、その頻度がまれ」「宿直の場合、相当の睡眠設備があり、夜間に十分な睡眠を取り得る」「通常業務の延長ではなく、通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後の業務」といった基準を列挙しつつ、最終的には「総合的に判断する」との考え方が盛り込まれている。

つまり、上記の要件をクリアすれば、医師が宿日直に当たっていたとしても、残業時間の上限規制から外れることになる。しかし、その線引きは明確に決まっているわけではなく、現場の医療機関は「宿日直許可を取得するかどうか」「許可を取る場合に何が必要か、労働基準監督署とどう調整すればいいか」といった点に頭を悩ませているようだ。

宿日直許可に関する医療機関の関心の高さを読み取れる出来事として、日医など診療団体が2022年3月、後藤茂之厚生労働相(当時、以下、肩書は全て当時)に提出した提言を指摘できる。この時の提言では、「月に5日以内であれば許可する」「宿日直中に救急などの業務が発生する場合でも、業務時間が平日の業務時間と比べて一定程度の割合に収まる場合には許可する」といった形で、宿日直許可の弾力的な運用を求めた。さらに、超過勤務の上限を超過した場合、使用者である医療機関は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を受けることになるため、これらの「罰則」の猶予も訴えた。それだけ医療機関の経営や現場の運用にとって、宿日直許可が悩ましい問題になっていると言える。

このほか、宿日直許可を巡って「ジレンマ」が生じるという意見も出ている。日本産婦人科医会が2023年2月に公表した資料3によると、「常勤先に限れば、超過勤務時間は938時間であり、A水準の上限を下回っているが、外勤先を合わせた時間外労働時間は年1,837時間に上る」とした上で、外勤先が宿日直許可を取得すれば年1,320時間、常勤先も宿日直許可を取得すれば年316時間まで減るとの見通しが示された。その半面、十分に睡眠が取れていることが宿日直許可の条件になっているにもかかわらず、実際の睡眠時間は概ね4~5時間に過ぎず、実態を伴っていない危険性が指摘された。

こうした点を踏まえつつ、資料が公表された際の記者懇談会では、「宿日直許可取得のため、医師の当直環境の整備が進むとすれば、見た目だけでない働き方改革につながる可能性はある。しかし、勤務実態の監視がなされなければ、実労働時間が勤務時間として算出されなくなり、さらに過酷になる」との懸念が示されたという。

つまり、宿日直許可を取得すれば、医師の超過勤務を見掛け上、減らせるかもしれないが、実態に沿っていなければ、宿日直許可が一種の「隠れ蓑」になり、医師の働き方改革に逆行するリスクがあるというわけだ。

3 2023年2月9日『m3,com』を参照。2023年2月8日の日本産婦人科医会記者懇談会資料を参照。ジレンマの部分については、勤務医委員会委員で日本医科大学付属病院女性診療科・産科助教の杉田洋佑氏の発言。

(2023年09月29日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 医師の働き方改革は医療制度にどんな影響を与えるか-診療体制の変更などが起きる?問われる都道府県の対応

- 2020年度診療報酬改定を読み解く-医師の働き方改革や医療提供体制改革、オンライン診療を中心に

- 2022年度診療報酬改定を読み解く(下)-医療機能分化、急性期の重点化など提供体制改革を中心に

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのか

- 策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える(上)-公立・公的医療機関の役割特化を巡る動きを中心に

- 公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか-求められる丁寧な説明、合意形成プロセス

- 医師偏在是正に向けた2つの計画はどこまで有効か(上)-複雑、多面的な調整が求められる都道府県

- コロナ禍で成立した改正医療法で何が変わるか-医療計画制度の改正、外来医療機能の見直しを中心に

- コロナ禍を受けた改正感染症法はどこまで機能するか-医療機関と都道府県による事前協定制度などの行方を考える

- かかりつけ医強化に向けた新たな制度は有効に機能するのか-約30年前のモデル事業から見える論点と展望

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月05日

インドネシアGDP(25年7-9月期)~5.04%と底堅い成長を維持 -

2025年11月05日

完璧な成果より「誠実な経過」を-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(2) -

2025年11月05日

新たな局面に入るロシア制裁・ウクライナ支援 -

2025年11月05日

子どもにもっと「芸術の秋」を~より多くの子どもに機会を提供するには、企業による貢献も欠かせない。ニッセイ名作シリーズは今年で62年~ -

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが-

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【施行まで半年、医師の働き方改革は定着するのか-曖昧さが残る宿日直や自己研鑽、地域医療の確保でトレードオフが発生?今後の行方を展望する】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

施行まで半年、医師の働き方改革は定着するのか-曖昧さが残る宿日直や自己研鑽、地域医療の確保でトレードオフが発生?今後の行方を展望するのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!