- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- お酒についてシラフで考える-日本酒とファシリテーション-

2023年09月27日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

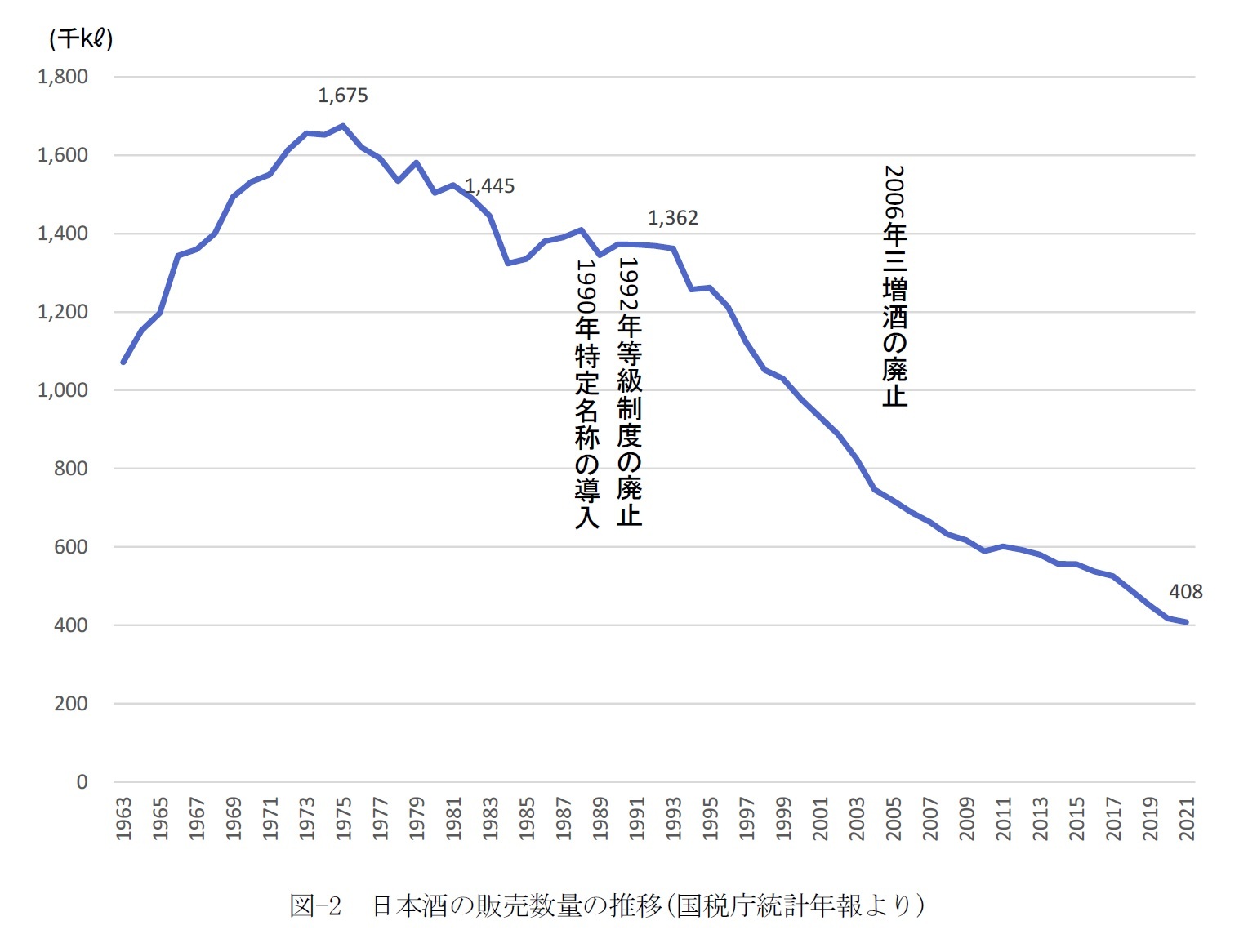

日本酒の消費量はピークの1970年代から比べると1/4程度まで減少している。アルコールの消費人口の減少や多様なアルコール飲料の台頭など様々な理由によるものであろう。一方で、日本酒の消費における特定名称酒、その中でも純米酒や純米吟醸酒の割合が増加している1。これは、日本酒を飲む人は減少しつつも、こだわって呑む人が増えてきていることを示している。酒蔵もそれに応じるように様々なテイストの日本酒を製造するようになった。自らの好みのお酒に出会うためには日本酒の知識が必要になってくる。

2――アルコール飲料販売数量の推移

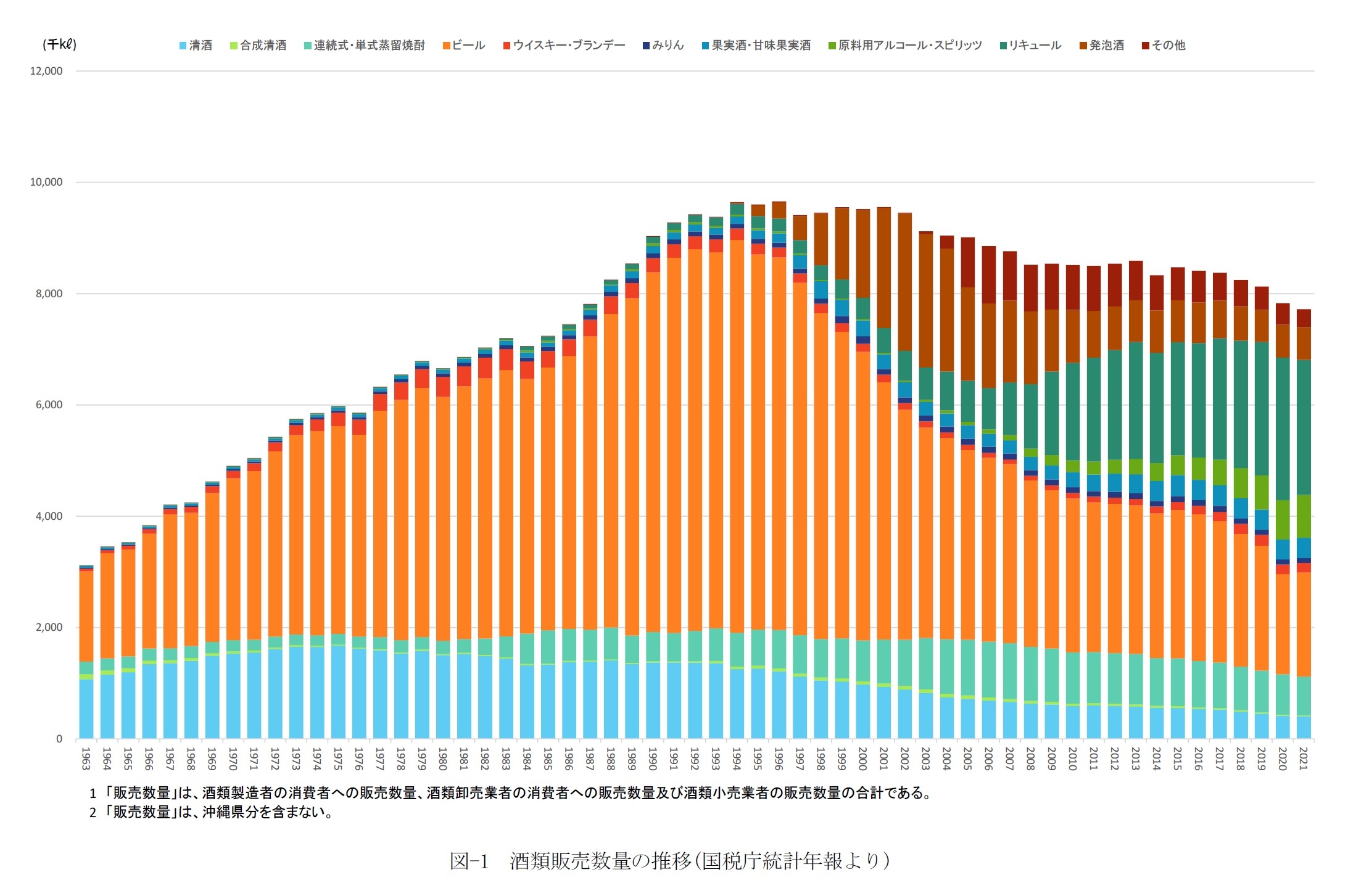

アルコール飲料の販売数量の推移を図-1に示す。アルコール飲料の販売数量の推移において特徴的な変遷について見ていきたい。まず、ビールは1990年代前半まで増加傾向にあったものが減少していき現在では約1/4まで下がっている。1990年代後半から2000年代前半において、ビールが減少した一因となるのは発泡酒の出現である。発泡酒はビールとは麦芽比率や原材料として使用できるものが異なっているもので、税制上の分類も異なり、1997年ではビールが45.5%の酒税がかかっていたが発泡酒は28.9%であったため、安価にビールのようなものが味わえるものとして人気がでた。その発泡酒も2000年代後半からは減少している。酒税法の改正によって発泡酒の税率が上がってきたことが要因だと考えられる。発泡酒が減少しているのに対して、「その他」もしくは「リキュール」が増加している。これは税率の上昇に対抗し、メーカーは「新ジャンル」と呼ばれるビール系飲料の発売に至ったことによるものである。麦芽を使用していないもの等が当てはまる「新ジャンル」は発泡酒の税率の上昇からの受け皿として立ち位置を確立した。酒税法の改正はアルコール飲料の販売数量に大きく影響を与えていることが分かる。

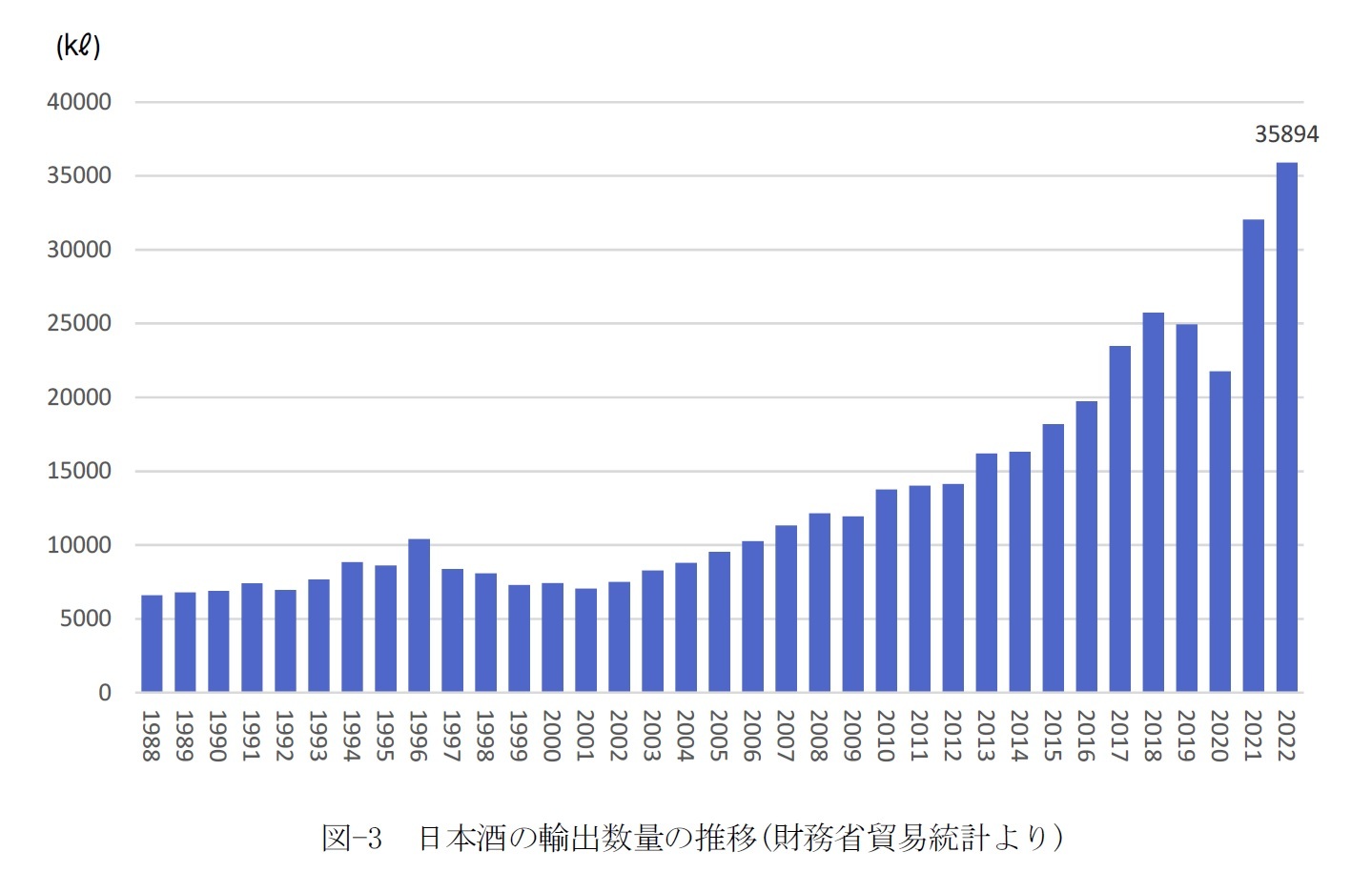

また、日本酒の販売数量の変動を図-2に示す。1975年のピーク時から減少傾向が続いており、2021年には1/4程度まで下がっている。その要因には戦後の添加物が多く含まれている三増酒の悪いイメージや健康ブームにおける焼酎への移行など様々な理由が挙げられる。日本酒全体での販売量は下降しているが、その中でも純米酒や吟醸酒は清酒の販売量に占める割合は年々増加している。日本酒を呑む際には特にこだわって呑む人の割合が増えたのではないか。また、日本酒の消費は国内に留まらず、海外にも展開されている。実際に日本酒の輸出量は図-3に示すように増加していることや獺祭で有名な旭酒造がニューヨークのマンハッタンにおいて酒蔵を建設している2ことが示している。

このように日本酒の消費量は減少しているが、その楽しみ方やアプローチする範囲は拡がりをみせている。それに従って、酒蔵も様々な種類の日本酒を提供している。日本酒を楽しむためにはそれぞれの嗜好に合う日本酒を見つけることが重要である。

このように日本酒の消費量は減少しているが、その楽しみ方やアプローチする範囲は拡がりをみせている。それに従って、酒蔵も様々な種類の日本酒を提供している。日本酒を楽しむためにはそれぞれの嗜好に合う日本酒を見つけることが重要である。

3――日本酒を楽しむために

1|日本酒の味を知るための情報

自分にあった日本酒を探すためには様々な情報をもとに判断する必要がある。日本酒のラベルには

A) 原材料によるもの

〇酒米

日本酒の主原料になるものである。酒造好適米とも呼ばれ、粒が大きく心白の割合が小さいという特徴がある。山田錦や美山錦などが存在する。それぞれに特徴がある。また、玄米からどれぐらいの割合まで削ったかを示す精米歩合も重要な要因になる。

〇酵母

酵母はブドウ糖をアルコールに変化させるものである。その過程での副生成物によってその成果物の味や風味に影響を与える。日本酒造協会によって開発された協会酵母や酒蔵特有の蔵つき酵母などが用いられている。

B) 製法によるもの

〇酛(もと)づくりによるもの

酵母の中では日本酒造りに必要な清酒酵母と阻害する野生酵母があり、清酒酵母だけを取り出して使う必要がある。そこで少量の原料を用いて清酒酵母を増やしたものを用いて酒造りを行う。清酒酵母を増やしたものを酛(もしくは酒母)と呼ぶ。酛を作る工程についてもいくつかの種類がある。乳酸を添加して作る速醸酛、自然の乳酸を使う生酛(きもと)、菩提酛などがある。また、生酛造りのものでは蔵の空気中にいる乳酸菌を取り入れるために、山卸(やまおろし)と呼ばれる蒸米をつぶす作業が行われている。また、この山卸を行わずに作られたものを山廃(やまはい)と呼ばれる。

〇加水の有無

日本酒はアルコール度数が高いため日本酒が出来た後に加水をし、アルコール度数や味わいを調整する。加水しないものを「原酒」と呼ぶ。

〇火入れの有無

劣化する原因となる菌を殺菌することや残っている酵素の働きを止めるために、瓶に入れる前と出荷前に加熱処理を行う。それを火入れといい。それによって酒の質を安定させることが出来る。火入れを全くしないものを生酒、瓶詰め前の火入れをしないものを生貯蔵酒、瓶詰め後の火入れをしないものを生詰め酒と呼ぶ。

〇貯蔵年数

1年以上貯蔵したものに関して、貯蔵年数を月数を切り捨て記載することが出来る。法律上の定義は存在しないが、長期熟成酒研究会では「満3年以上蔵元で熟成させた糖類添加物を除く清酒」を熟成古酒と定義している。熟成を行うことで独特の香りや風味を感じることが出来る。

C) 測定値

〇アルコール度数

日本酒のアルコール度数は15%程度が多い。また、酒税法では22%未満であることが定められている。

〇日本酒度

日本酒度は日本酒の比重を表わし、日本酒度が高くなるほど辛口で、低くなるほど甘口と呼ばれるものとなる。糖分などが含まれることで密度が高くなるため日本酒度が低いと甘口のお酒となる。

〇酸度・アミノ酸度

発酵食品である日本酒はアミノ酸や有機酸が含まれており、それを数値化したものが酸度およびアミノ酸度である。酸度が高いと濃醇な味わいに、酸度が低いと端麗な味わいとなる。

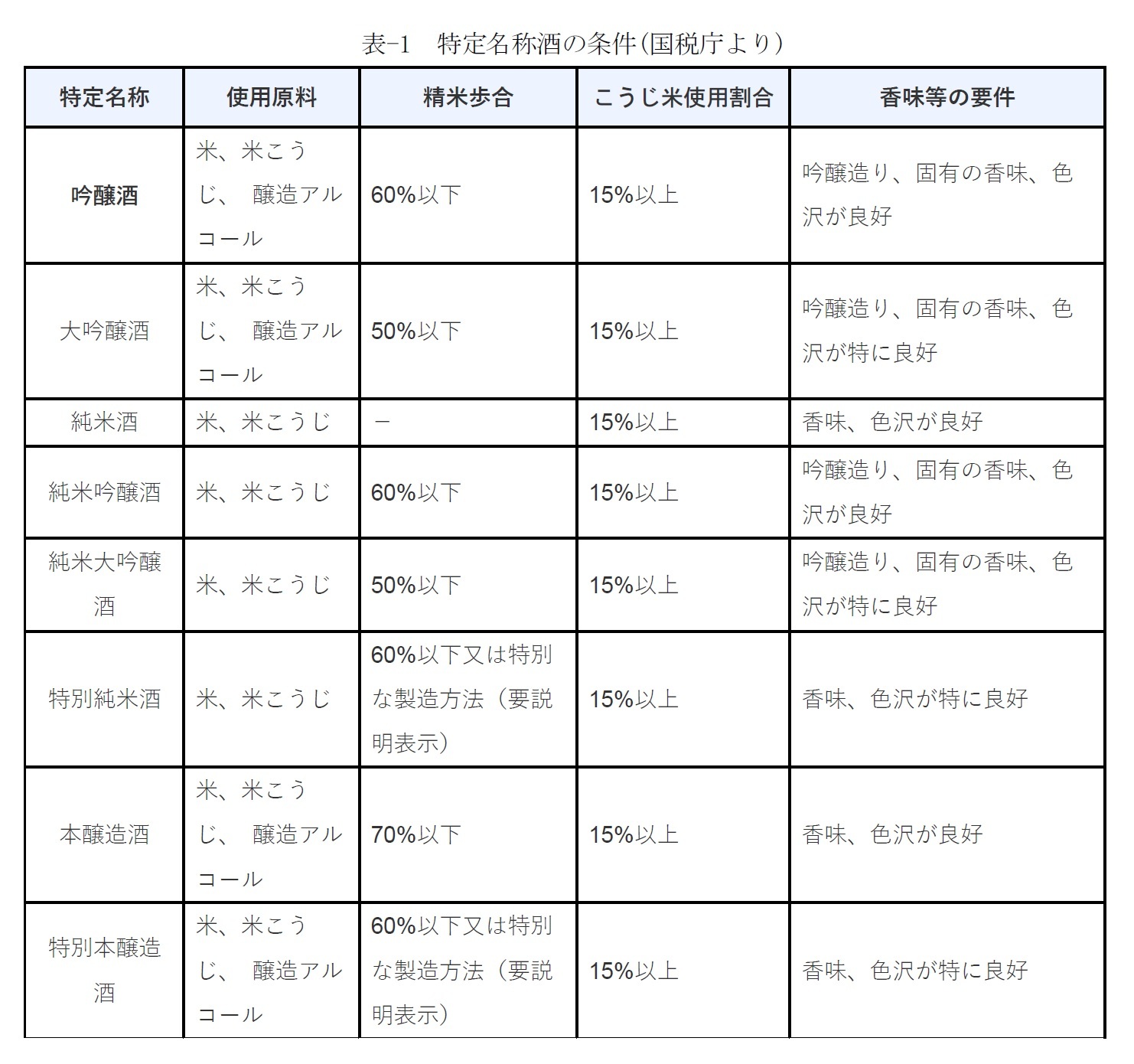

D) 特定名称酒

1990年に等級制度に代わるものとして特定名称酒が導入された。原料や精米歩合などを加味して表-1に示す8種類に分類される。

自分にあった日本酒を探すためには様々な情報をもとに判断する必要がある。日本酒のラベルには

A) 原材料によるもの

〇酒米

日本酒の主原料になるものである。酒造好適米とも呼ばれ、粒が大きく心白の割合が小さいという特徴がある。山田錦や美山錦などが存在する。それぞれに特徴がある。また、玄米からどれぐらいの割合まで削ったかを示す精米歩合も重要な要因になる。

〇酵母

酵母はブドウ糖をアルコールに変化させるものである。その過程での副生成物によってその成果物の味や風味に影響を与える。日本酒造協会によって開発された協会酵母や酒蔵特有の蔵つき酵母などが用いられている。

B) 製法によるもの

〇酛(もと)づくりによるもの

酵母の中では日本酒造りに必要な清酒酵母と阻害する野生酵母があり、清酒酵母だけを取り出して使う必要がある。そこで少量の原料を用いて清酒酵母を増やしたものを用いて酒造りを行う。清酒酵母を増やしたものを酛(もしくは酒母)と呼ぶ。酛を作る工程についてもいくつかの種類がある。乳酸を添加して作る速醸酛、自然の乳酸を使う生酛(きもと)、菩提酛などがある。また、生酛造りのものでは蔵の空気中にいる乳酸菌を取り入れるために、山卸(やまおろし)と呼ばれる蒸米をつぶす作業が行われている。また、この山卸を行わずに作られたものを山廃(やまはい)と呼ばれる。

〇加水の有無

日本酒はアルコール度数が高いため日本酒が出来た後に加水をし、アルコール度数や味わいを調整する。加水しないものを「原酒」と呼ぶ。

〇火入れの有無

劣化する原因となる菌を殺菌することや残っている酵素の働きを止めるために、瓶に入れる前と出荷前に加熱処理を行う。それを火入れといい。それによって酒の質を安定させることが出来る。火入れを全くしないものを生酒、瓶詰め前の火入れをしないものを生貯蔵酒、瓶詰め後の火入れをしないものを生詰め酒と呼ぶ。

〇貯蔵年数

1年以上貯蔵したものに関して、貯蔵年数を月数を切り捨て記載することが出来る。法律上の定義は存在しないが、長期熟成酒研究会では「満3年以上蔵元で熟成させた糖類添加物を除く清酒」を熟成古酒と定義している。熟成を行うことで独特の香りや風味を感じることが出来る。

C) 測定値

〇アルコール度数

日本酒のアルコール度数は15%程度が多い。また、酒税法では22%未満であることが定められている。

〇日本酒度

日本酒度は日本酒の比重を表わし、日本酒度が高くなるほど辛口で、低くなるほど甘口と呼ばれるものとなる。糖分などが含まれることで密度が高くなるため日本酒度が低いと甘口のお酒となる。

〇酸度・アミノ酸度

発酵食品である日本酒はアミノ酸や有機酸が含まれており、それを数値化したものが酸度およびアミノ酸度である。酸度が高いと濃醇な味わいに、酸度が低いと端麗な味わいとなる。

D) 特定名称酒

1990年に等級制度に代わるものとして特定名称酒が導入された。原料や精米歩合などを加味して表-1に示す8種類に分類される。

(2023年09月27日「基礎研レポート」)

03-3512-1817

経歴

- 【職歴】

2022年 名古屋工業大学大学院 工学研究科 博士(工学)

2022年 ニッセイ基礎研究所 入社

【加入団体等】

・土木学会

・日本都市計画学会

・日本計画行政学会

島田 壮一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略 | 島田 壮一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/10/29 | 地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- | 島田 壮一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/08/08 | 誰かの日常が、未来の記録に-誰もが担える記録行為の場としてのWikimedia Commonsの可能性- | 島田 壮一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/07 | 立ち飲み屋はなぜ「話しやすい」のか-空間構造と身体配置が生む偶発的コミュニケーション- | 島田 壮一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【お酒についてシラフで考える-日本酒とファシリテーション-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

お酒についてシラフで考える-日本酒とファシリテーション-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!