- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 都市計画 >

- アフター・コロナの「移動」の形とモビリティの在り方を考える-定型的な「輸送」から、高付加価値化した「移動サービス」へ

アフター・コロナの「移動」の形とモビリティの在り方を考える-定型的な「輸送」から、高付加価値化した「移動サービス」へ

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――未来の移動

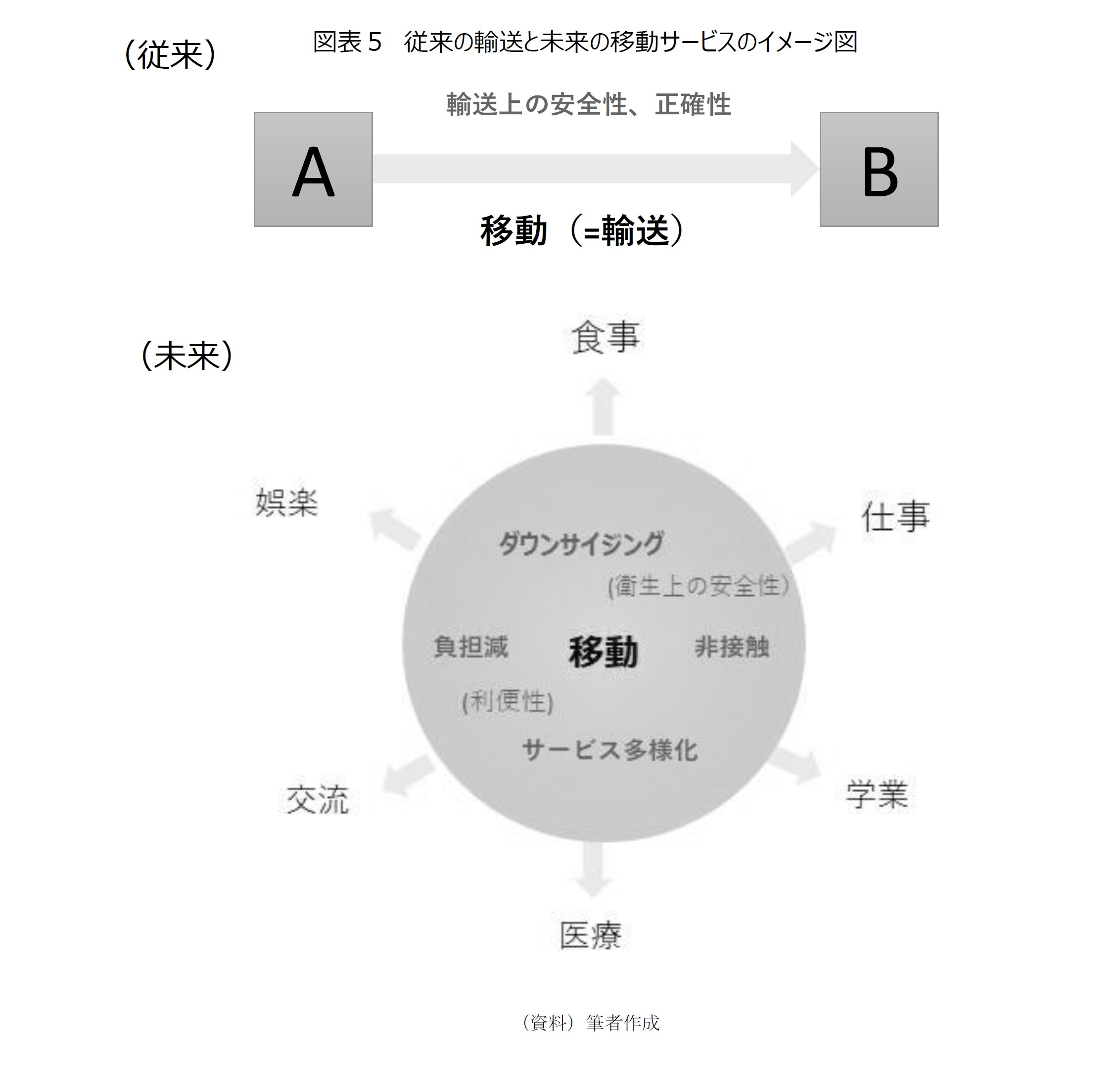

次に、未来の移動がどのような形に変容していくかを考えたい。その前提として、まず、従来の移動がどのようなものであったかを整理したい。マイカーや自転車などの自走手段を除けば、これまで事業として他人の移動を担ってきたのは、主に鉄道やバス、タクシーなどの公共交通である。その特徴は、不特定多数の人を一度に大勢運ぶ「公衆性」と「効率性」にある。そしてその基本的な役割は、A地点からB地点へと乗客を運ぶ定型的な輸送業務であり、人々が移動先で何らかの目的を達成するために生まれた需要、つまり派生需要を満たすものである5。

しかし、新型コロナの感染拡大以降、不特定多数の人が一度に大勢乗り合うというスタイルが敬遠されるようになった。そのような状況下で移動サービスを利用してもらうためには、今後は、単純に地点間輸送を行うだけではなく、敢えて利用したいと思わせるような付加価値、つまり移動の高付加価値化が必要だと考えられる。

5 慶應義塾大学名誉教授の藤井彌太郎氏は、公共用交通の特徴として、「不特定多数の人々による利用」と、大部分の経済的・社会的活動に不可欠の中間投入として需要される「必需性」を挙げている(「交通事業の公共性―公・共・私―」『三田商学研究』慶應義塾大学商学会、2000年8月、第43巻3号)。

(1) 衛生面の安全性を高める

移動の高付加価値化を実現する鍵は、二つあると筆者は考えている(図表5)。第一の鍵となるのは、衛生面の安全性を高めることである。その手段は、二種類に分けることができる。

一点目は、「ダウンサイジング」である。ダウンサイジングする主体は、移動の時間、距離、回数(機会)、乗合人数、モビリティが含まれる。新型コロナの影響により、旅行はマイクロツーリズムが増え、通勤や出張の回数は減り、同乗する乗客数は減った。電車通勤をやめて、マイカーや自転車にチェンジする人たちも現れた。移動による感染リスクを下げたいという動機はあるものの、どうしても仕事や家庭等の都合で移動しなければならない人たちが、そのような移動を選択している。

それでは、ダウンサイジングの移動ニーズに対して、どのようなサービスが考えられるだろうか。例えば、コロナ禍において、タクシーの相乗りアプリを提供している「NearMe」(東京)は、特定の企業向けに従業員の通勤シャトルバスの運行を始めた6。混雑した鉄道を避け、乗合人数を少人数にすることで従業員の感染リスクを下げるだけでなく、万が一感染者が現れても、同乗者のデータが残っていれば、追跡して対応することができるというものである。シャトルバス内部は、座席の配置にもゆとりをもたせ、利用者が降車した後に消毒を行い、移動サービスに衛生面の「安全安心」という付加価値をつけた。

また、教育分野でも、緊急事態宣言期間などに限定して、徳島県教委や山梨県教委などが、電車通学の高校生専用に臨時バスを運行して電車利用を回避させたり、分散を図ったりしたケースがある7。これらの事例は、不特定多数で乗り合うことが当然だった通勤通学に、「特定」「少数」という新たな概念とモビリティを持ち込む可能性があることを示している。

その他、鉄道事業者によるダウンサイジングとしては、特急車両で指定席を増やした事例がある。乗客同士の身体の接触や接近を避けることにより、衛生面の安全性と同時に、出発地から目的地まで座って移動する快適性を確約している。

衛生面の安全性を高める手段の二点目は、「非接触」である。既に、多くの鉄道やバスにはICカードが導入され、タクシー事業者の中にもキャッシュレス決済が広がっており、現金の受け渡しを回避する非接触は進んでいる。今後さらに大きな伸びが期待される非接触の方法は、「はじめに」で述べた検体を運ぶ自動運転車両のように、自動運転を利用した移動サービスであろう。ドライバーを介した感染リスクを避けることができるからである。

国内では、完全自動運転が実用化するにはまだ時間がかかると考えられるが、パーソナルモビリティの中には、既に装備されているものもある。例えば、デザイン性の高い近距離モビリティで知られるスタートアップ「WHILL」(東京)は、自動運転システムを搭載した近距離モビリティを開発し、2020年6月から羽田空港第一ターミナルに導入されている8。この近距離モビリティを利用すると、検査場近くから搭乗口まで自動運転システムで移動することができる。従来は、高齢者など長距離歩行が困難な乗客は車いすを利用し、空港スタッフが介助していたため、スタッフと接触する可能性があったが、近距離モビリティを利用すれば、介助なしで移動できるため、接触による感染リスクを下げることが可能になったという。このように、パーソナルモビリティを活用したり、走行空間を特定エリアに限定した形で導入したりすれば、自動運転機能を搭載したモビリティは、非接触型の移動サービスとして実現する可能性がある。

高付加価値化を実現する鍵の二つ目は、利便性の向上である。これまで、利便性を具現するモビリティの代表格は自動車だった9。今後は他のモビリティによる移動サービスも、マイカー並みの利便性が求められるだろう。そのための手法は、大きく分けて二つあると筆者は考える。

利便性向上の手段の二点目は、現状で移動にかかっている身体的・心理的負担や所要時間を減らすことである。例えば、モビリティが利用者を自宅前または自宅付近まで送迎し、利用者の歩く距離を短縮すれば、高齢者らにとっては大きな利便性がある。またAIを活用し、その日の同乗者や道路状況に合わせて、最も効率の良い運行経路を選択できれば所要時間を省ける。「はじめに」で述べた医療従事者用オンデマンドバスなどがこの例である。また、都市部であれば、MaaS(Mobility as a Service)を実現して経路等の検索、予約、決済等にかかる手間暇を省き、利用者が自由に使える時間、「可処分時間」を増やすことである。

6 https://campaign.nearme.jp/

7 読売新聞2020年7月23日徳島版

8WHILLの近距離モビリティは、国内では道路交通法上、電動車椅子に分類される。https://whill.inc/jp/news/27556

9社会学者ジョン・アーリは、自動車は時空間の制約を取り除く力があるとしている。そして、19世紀、鉄道によって新たに重要になった速度の理念が、自動車システムの登場によって、利便性の理念に変わったと指摘している (Urry, J. (2007) Mobilities, Polity (吉原直樹・伊藤嘉高訳『モビリティ―ズ 移動の社会学』作品社、2015年))。

これまで述べてきたように、今後、交通事業者には、定型的な輸送業務を行うだけでなく、様々な付加価値を付けた移動サービスを模索、提供していくことが求められるだろう。その領域は従来の交通の枠を超え、今後様々なサービスが生まれる可能性がある。逆に言うと、従来、交通に関わってこなかった事業者が移動サービスに参入する余地も大きいと言える。既に、異業種から次々と新たな移動サービスが生まれてきている。例えば、2|(1)で挙げたNearMeの通勤シャトル、ドコモグループが実施しているシェアサイクル、DeNAとSOMPO ホールディングスの合弁会社が実施しているカーシェアリング等である。従来の交通事業者からみると、あらゆる業種が競合他社となる可能性があり、あるいは協業できる可能性もあるかもしれない。

4―終わりに

これまでの交通事業は、その多くを公共交通が占めていたように、不特定多数の人を一度に輸送すること、公衆性と効率性に大きな特徴があった。それは、時代で言えば人口が増加局面にあり、地域で言えば人口密度が高く、移動が盛んなエリアに適合した経済社会システムだとみることもできる。しかし、時代は人口減少と少子高齢化が顕著になった。地域の観点でみると、地方においては既に公共交通が弱体化し、唯一人口集中が続いていた東京においては、人々が「密」のストレスから解放されようとして、移動行動を変えている。現在、そしてこれからの社会は、従来型の輸送だけではなく、コンパクトで質の高い移動を新たに求めているのではないか、というのが3で説明してきた趣旨である。

交通事業者も、従来の事業をどうしたらそのまま維持できるかという発想ではなく、どうしたら人々の移動ニーズに応えられるかという視点から、事業の在り方、サービスの在り方を考え直していく必要があるだろう。交通・移動分野に新規参入している事業者は、この視点で新しいサービスを生み出している。今後も、あっという間に新規参入組がシェアを伸ばしていくかもしれない。今後、移動に関わる事業者は、よりきめ細かく、より付加価値の高い移動サービスを開発していく必要があるのではないだろうか。

(2021年07月09日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- ワクチン接種が浮き彫りにした高齢者の移動問題(1)~都市部で未熟な移動困難者の情報把握と支援ノウハウ~

- 高齢者の移動支援に何が必要か(上)~生活者目線のニーズ把握と、交通・福祉の連携を~

- 高齢者の移動支援に何が必要か(下)~各移動サービスの役割分担と、コミュニティの変化に合わせた対応を~

- 超高齢社会の移動手段と課題~「交通空白」視点より「モビリティ」視点で交通体系の再検証を~

- 2020年度特別調査 「第1回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

- 年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~移動手段編~公共交通機関の回避傾向が強い60歳代、パーソナルな移動手段へのシフトも少なく~

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【アフター・コロナの「移動」の形とモビリティの在り方を考える-定型的な「輸送」から、高付加価値化した「移動サービス」へ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

アフター・コロナの「移動」の形とモビリティの在り方を考える-定型的な「輸送」から、高付加価値化した「移動サービス」へのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!