- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 医療 >

- 新型コロナ「特措法・感染症法等」改正でどう変わったか-2021年2月13日に施行された改正法の概要

新型コロナ「特措法・感染症法等」改正でどう変わったか-2021年2月13日に施行された改正法の概要

保険研究部 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

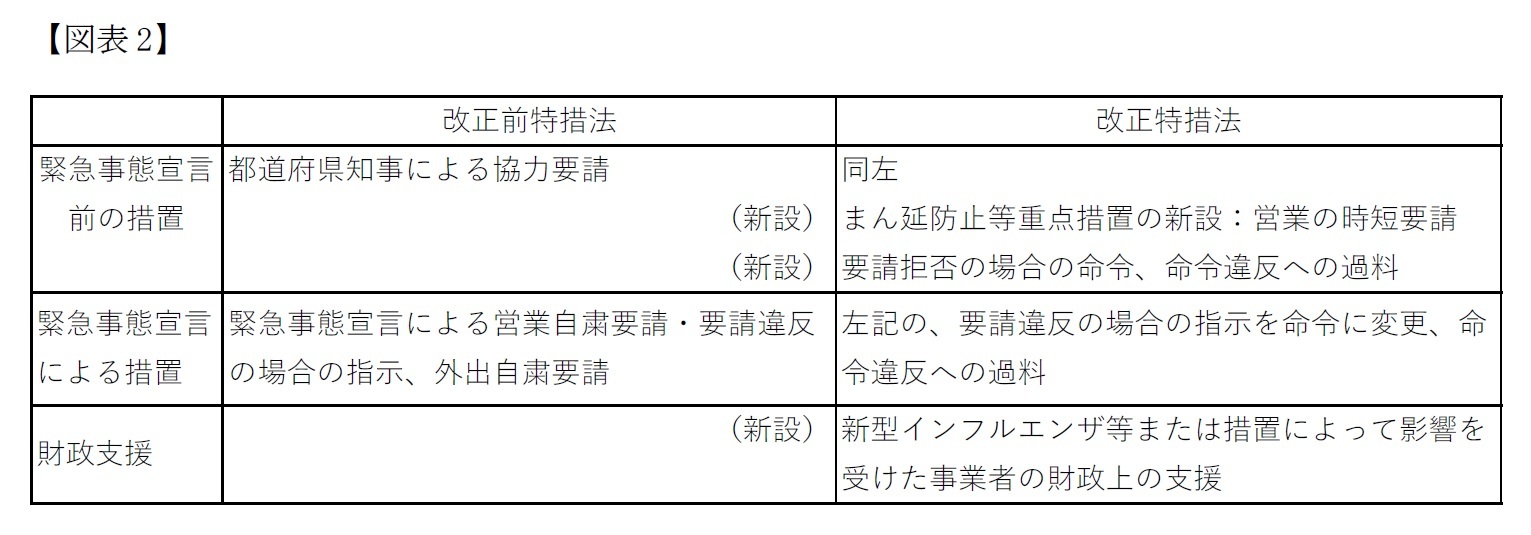

まん延防止等重点措置における自粛要請として定められているのは、特定の業態の事業者に対する営業時短や従業員への検査勧奨、手指の消毒設備設置などの感染予防対策等の要請である(改正特措法第31条の6第1項、改正特措法施行令第5条の5)。住民に対しては、要請対象となった業態の店舗等の場所に時間外にみだりに立ち入らないこと等が要請される(同条第2項)。正当な理由がないのに営業時短等要請に従わない事業者には要請されている措置をとるよう命ずることができ、命令違反に対しては20万円以下の過料が課される(改正特措法第80条)。これらの要請・命令にあたっては学識経験者の意見を聞き(改正特措法第31条の6第4項)、命令を行ったときは、その旨を公表することができる(同条第5項)。なお、都道府県知事には命令を出すにあたっての報告徴収、立入検査等の調査権限が認められる(改正特措法第72条)。緊急事態宣言のもとで命令を出すにあたっても同様の調査権限が認められる(同条)。

まん延防止等重点措置、は緊急事態宣言よりもその発出の要件は軽いが、行える措置は限定的となっている。

第二に、緊急事態宣言に基づく協力要請に対して、正当な理由がないのに従わない事業者に対する当該措置を講ずべき「指示」を、「命令」に格上げし(改正特措法第45条第3項)、措置を講ずべきとの命令への違反に対しては30万円以下の過料を課すことができる(改正特措法第79条)こととした。まん延防止等重点措置と緊急事態宣言に基づく措置命令違反には過料が課せられることとなっているが、過料の上限金額がいずれも原案から引き下げられている。過料の金額として、いくらが妥当かはあまり本質的な問題ではないが、刑事罰か行政罰かはその性格に相違がある大きな問題であるので、下記第4章で後述検討する。

第三に、国および地方自治体は、新型インフルエンザ等、および新型インフルエンザ等に関する措置により、経営に影響の及んだ事業者に対して、財政上の支援を効果的に講ずるものとした(改正特措法第63条の2)。一部には、補償と自粛要請がセットだとの主張がなされることがあったが、営業自粛要請を受けていない事業者であっても、新型コロナは経営に甚大な影響を及ぼしているケースも考えられる。また、政府の財源も無限でないことや、支援金の早期支給の必要性などを考慮すると、自粛要請に対する補償として支援規定を明確に限定して位置づけてしまうと、財政支援の自由度が失われる懸念がある。改正特措法では、政府は義務的に財政支援を行うものとされており、かつ柔軟な支援が可能となるような書きぶりとなっており、妥当と思われる。

第四に、国および地方公共団体における新型インフルエンザ等に関する差別的取扱い等についての情報収集と、差別が行われないようにする啓発活動の実施である。感染症の歴史は差別の歴史でもある。患者や医療従事者などに対する偏見や差別が解消されるよう、政府をはじめ、関係各所は取り組む必要がある。

4――検討-刑事罰か行政罰か

他方、感染症法の入院拒否に対しては、刑事罰として1年以下または100万円以下の罰金を科すとの原案となっていた。これについては、刑事罰から行政罰へと修正され、50万円以下の過料を課すこととされた。

過料は、行政上の義務違反について金銭的な負担を課すというペナルティであり、一般には社会的な非難の意味合いを持たない。他方、刑事罰は、社会的に非難される行為を行ったことに対するペナルティであり、前科もつくこととなる。

単純に理屈として考えると、特措法の規定はまん延を防止するためといった、社会的な予防的措置である。単に営業を継続したということが、刑事罰を科すことをもってまでして禁圧すべき問題であるのかと考えれば、それは行き過ぎであるという考え方は首肯できる。

他方、感染症法の入院拒否は、感染者が現実に存在していて、その感染者が自由に外出することで更なる感染者を生じせしめるという危険を具体的に生じさせうる。この点、本稿では触れてこなかったが、検疫法では、感染地域から来航し、汚染のおそれがある船舶に乗船していた新型コロナの患者を隔離し、あるいは感染したおそれのある者を停留することとされている(検疫法第14条第1項第1号、第2号)。停留・隔離から逃げ出した者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される(検疫法第35条)。このこととのバランスをどう考えるかという問題もある。ただ、検疫法は、水際対策として国内での感染病発生そのものを食い止めるという切迫した問題に対処するものであると捉えると、感染症法の罰則を必ずしも検疫法と同程度にしなくてもよいとは思われる。

ところで、重症者が自由に外出することは考えにくいため、入院拒否へのペナルティを課すべき場面としては、たとえば軽症者や無症状病原体保有者が、自宅・宿泊療養先から外出し、飲食店や温浴施設など各種施設に訪問する場合が想定されよう。ここで、患者が飲食店等に行ったような場合は、飲食店等は営業を停止し、消毒作業を行わなければならず、そのため患者は業務妨害として罪に問われうる。ただし、患者が自発的に訪問先を申告するとは限らない。

そうすると、軽症者あるいは無症状病原体保有者が自宅療養や宿泊療養に従わず、さらに入院勧告まで拒否することは、感染を社会に拡散させる危険のある行為であって社会的に非難されうる行為と言えるのではないだろうか。そしてそのような行為と捉えれば、刑事罰を科すことは十分に考えられた。

刑事罰は、検察が裁判所に起訴することにより手続きが進められる。一方、過料は、地方裁判所が検察の意見を聴取しながら手続きが進められる(非訟事件手続法第119条、第120条)。しかしながら、いずれにせよ、医療機関や自治体、保健所など関係各所の協力が必要となる。保健所等が新型コロナ対応に忙殺されている中で、罰金であるか過料であるかにかかわらず、実際にペナルティを課すことは難しいであろう。伝家の宝刀、あるいは一罰百戒的な使い方しかできないものだとすると、懲役刑はともかく、過料ではなく、より重い罰金とすることの議論の余地もあったのではないかと考える。仮に最終的に過料で決着するとしても、このあたりの議論がもっとなされてもよかったのではないだろうか。

5――おわりに

しかし、たとえば、日本国内で鳥インフルエンザから感染力を高めたインフルエンザが、人から人へと感染し、その感染が地域的であるが多数発生したようなケースを考えてみる。この場合、国内での感染のまん延防止だけではなく、海外への感染拡大を防止する責務も、日本国政府は負うこととなる3。このことは、新型コロナへの中国政府の初動対応の遅れに、各国から批判が出ていることからも、十分想定ができよう。

今後、日本が未知のウイルスの発生源にならないと断言することはできない。改正法はこのような事態に対応できるのであろうか。今回、事業者の営業停止違反には過料が設けられるようになったが、外出自粛要請には罰則がない。これは移転の自由や表現の自由と密接な関係があるからと考えられるが、上述のような非常事態に対応はできない。

そうであるとするならば、私権制限を最小化するために、どのような要件の下で、どのような手続きを経れば、外出制限の実施が可能になるのかを、踏み込んで議論しておく必要がある。このような論点は、新型コロナ対応が喫緊の課題である今回の改正法制定にあたっては避けられてきたと思われるが、今後の課題として積み残されたといえよう。

3 WHOの定めたルールであるInternational Health Regulations(IHR(2005))は感染症の源泉地域での封じ込めを求めている。藤澤巌「世界保健機関(WHO)の国際保健規則と入港拒否」(論究ジュリストNo35、P31参照)

(2021年02月22日「基礎研レポート」)

03-3512-1866

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 東宝の自己株式取得-公開買付による取得 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【新型コロナ「特措法・感染症法等」改正でどう変わったか-2021年2月13日に施行された改正法の概要】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

新型コロナ「特措法・感染症法等」改正でどう変わったか-2021年2月13日に施行された改正法の概要のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!