- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 働き方改革で労働時間の減少ペースが加速~ただし、サービス残業は増加の可能性~

2020年07月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

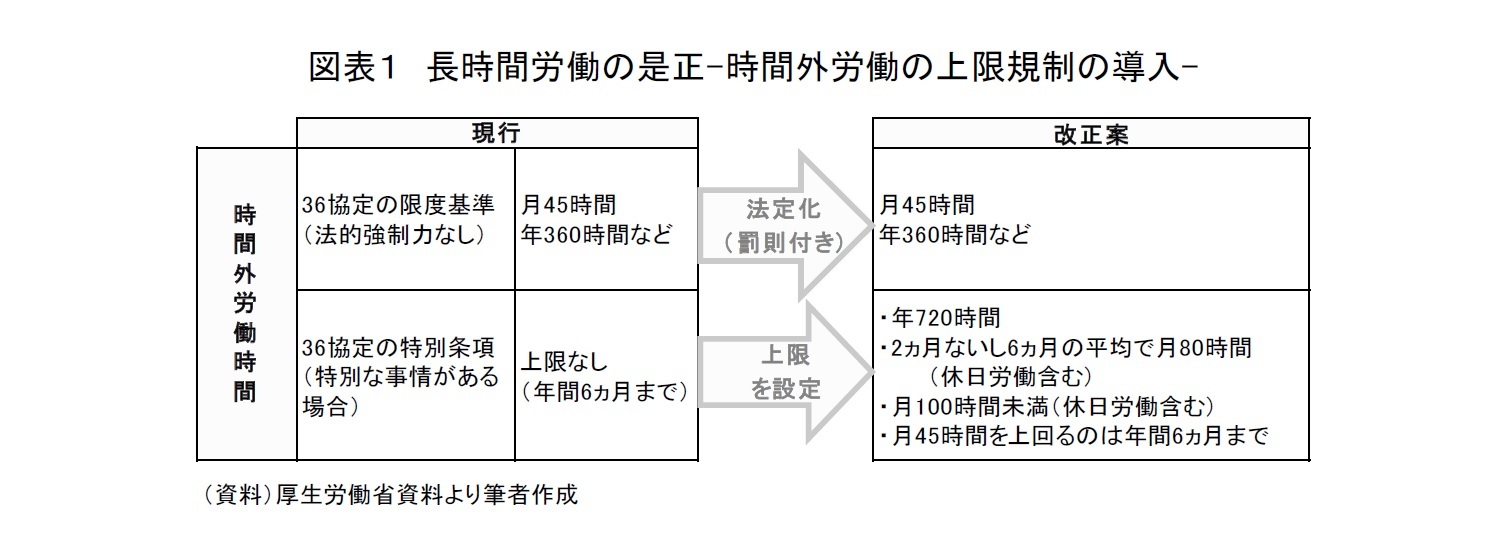

働き方改革の一環として、時間外労働の上限規制を設ける「働き方改革関連法」の一部が2019年4月に施行された。これにより、時間外労働の上限は、原則として月45 時間・年360 時間となり、臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合でも、年720 時間、単月100 時間未満(休日労働含む)、2~6 カ月平均80 時間(休日労働含む)が限度、月45時間を超えることができるのは年6ヵ月までとなった。また、従来の限度基準告示による時間外労働の上限は、罰則による強制力がなかったが、法改正によって違反した場合には罰則が科されることになった。時間外労働の上限規制は大企業ではすでに2019 年4 月から適用されているが、中小企業への適用は1年猶予され2020 年4月となっている(図表1)。

2――減少が続く労働時間

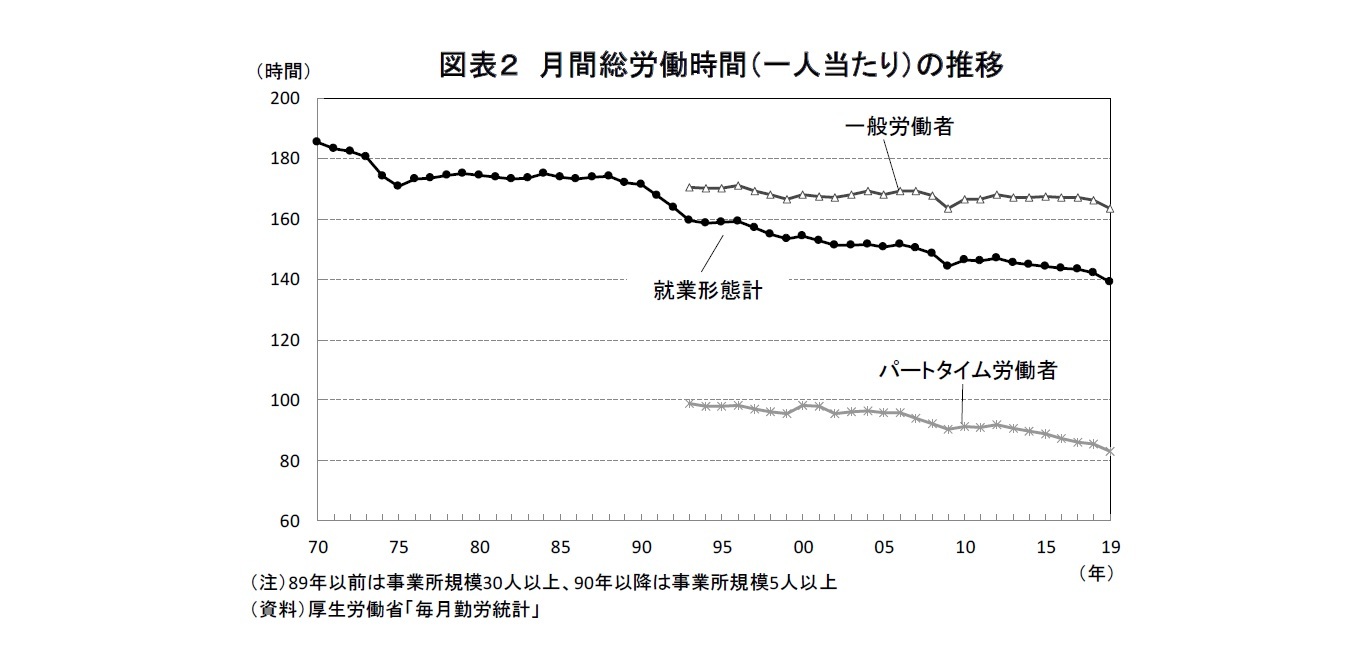

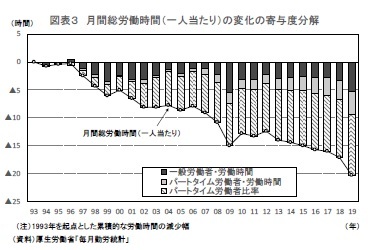

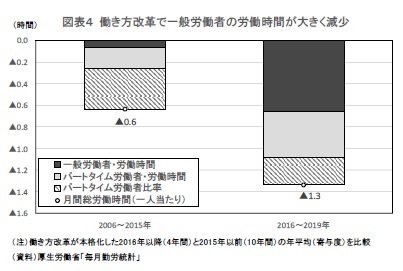

厚生労働省の「毎月勤労統計」を用いて労働時間の長期推移を確認すると、1970年代前半に180時間を上回る水準で推移していた労働者一人当たりの月間総労働時間は、1970年代半ばに170時間台となった後、1980年代末から1990年代初めにかけて水準を大きく切り下げ、1990年代前半には150時間台となった。これは、改正労働基準法の施行によって法定労働時間が週48時間から40時間へと段階的に引き下げられ、週休2日制が定着してきた影響が大きい。月間総労働時間はその後も減少を続け、2000年代後半以降は140時間台で推移してきたが、ここにきて減少ペースが加速し、2019年には139.1時間と140時間を割り込んだ1(図表2)。

労働時間を就業形態別にみると、正社員を中心とする一般労働者の総労働時間は「毎月勤労統計」で就業形態別の労働時間の調査が開始された1993年以降、ほぼ同水準で推移してきたが、2018年、2019年は大きく減少した。一方、パートタイム労働者の総労働時間は長期にわたりほぼ一貫して減少している。1993年から2019年までの26年間で一般労働者の総労働時間は▲4.2%、パートタイム労働者の総労働時間は▲16.0%減少している。

1 「毎月勤労統計」は、東京都の「500人以上規模の事業所」について全数調査すべきところを2004年から2017年まで一部抽出調査を行っていた。2019年6月分から「500人以上規模の事業所」について全数調査に変更、2018年11月分から2012年以降について東京都の「500人以上規模の事業所」について再集計した値(再集計値)に変更されているが、2011年以前については従来の公表値しか存在しない。また、2018年に基準とする母集団労働者数(ベンチマーク)の更新と標本の部分入替え、2019年に標本の部分入替えを行っているため、その前後で一定の断層が生じている。本稿では、2012年以降は本系列(再集計値)、2011年以前は従来の公表値を用いたが、毎月勤労統計の長期時系列データはこれらの要因で複数の断層が生じていることに注意を要する。

2 内閣府(2020)は、働き方改革に関する閣議決定から法施行までのイベント毎に、所定内労働時間や出勤日数がそれ以前と比べて減少していることを統計的に検証している。その際に挙げられたのは、一億総活躍社会プランの閣議決定(2016年6月)、働き方改革関連計画公表(2017年4月)、働き方改革関連法案可決(2018年7月)、働き方改革関連法施行(2019年4月)である。また、日本銀行(2019)は、上場企業の有価証券報告書で「働き方改革」といった文言を盛り込んでいる企業数は2016年以降急激に増加していることを指摘している。

3――進展する長時間労働の是正

時間外労働の上限規制の主眼は長時間労働の是正である。しかし、調査対象が企業(事業所)である「毎月勤労統計」で公表されるのは労働者一人当たりの平均労働時間である。労働時間を把握するためのもう一つの統計は、調査対象が世帯(個人)である「労働力調査(総務省統計局)」である。

「労働力調査」では、従来から月末1週間の労働時間が調査されていたが、2013年1月から「月末1週間の就業日数」および「月間就業日数」という調査事項が追加され、月間の労働時間の把握が可能となった。また、同調査では労働時間の内訳(所定内、所定外)は区別されていないが、労働時間区分別の雇用者数が公表されているため、残業時間の上限規制の対象となる雇用者数を概ね把握することができる。

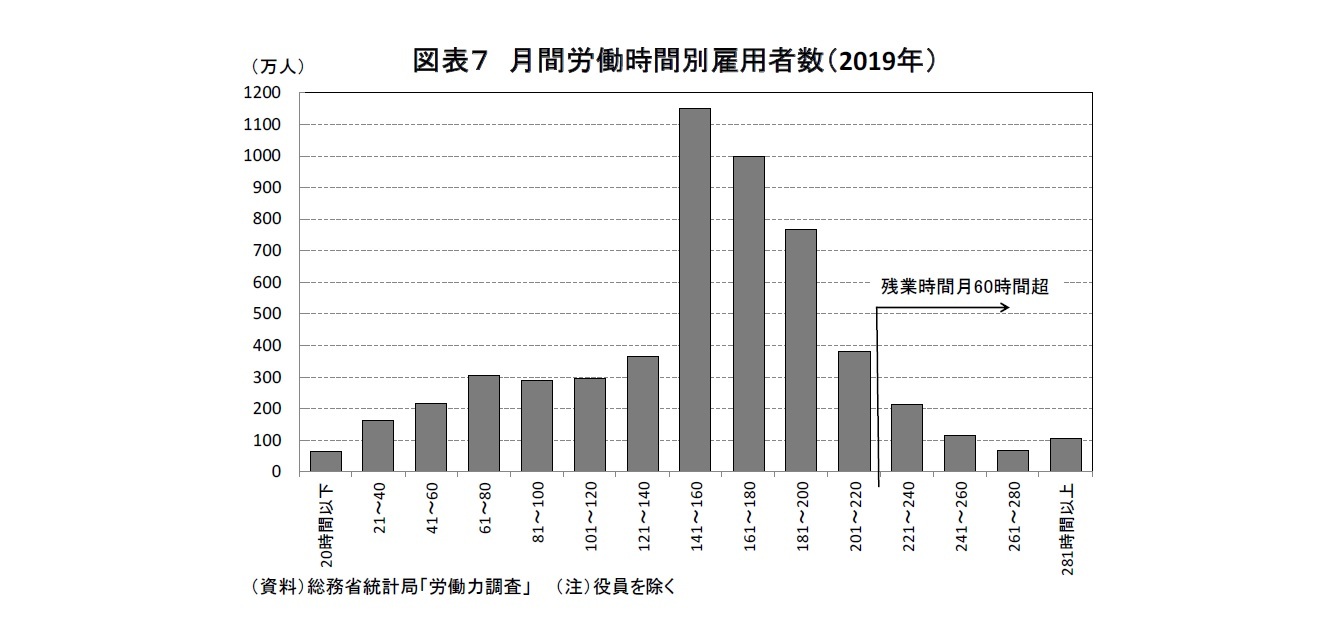

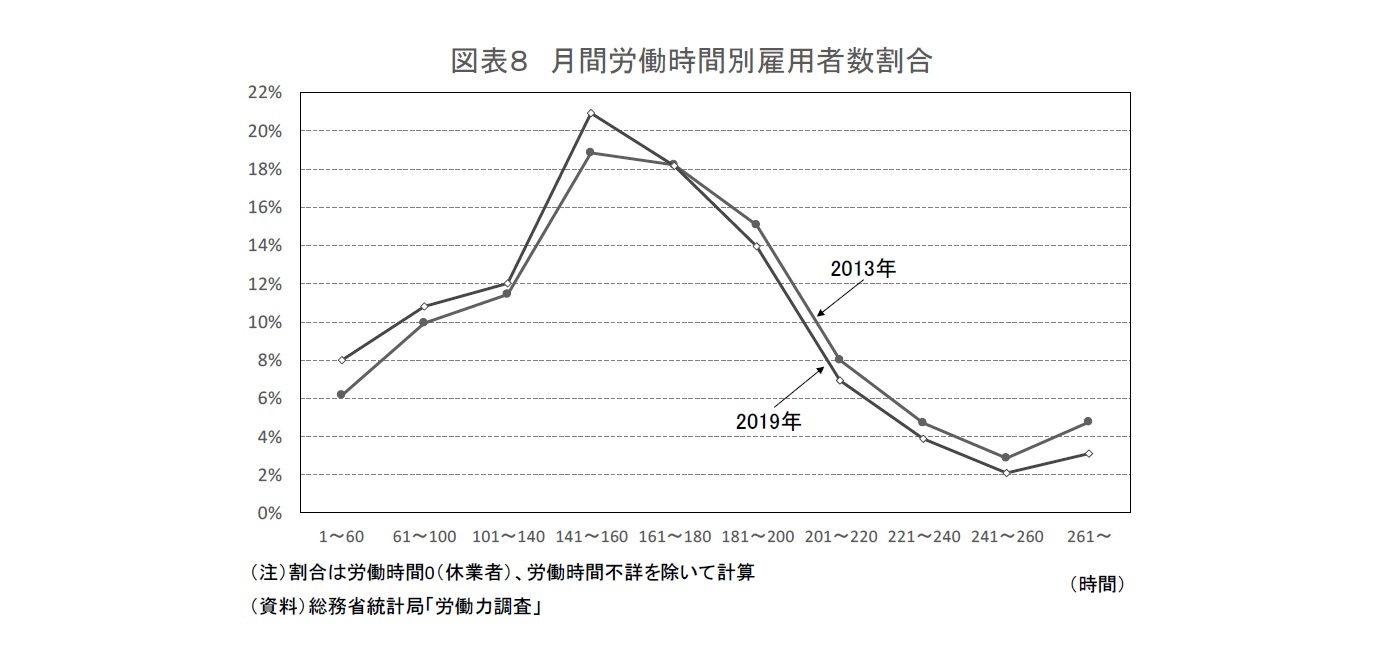

「労働力調査」によれば、2019年の雇用者(役員を除く)5669万人のうち、最も多いのが月間労働時間141~160時間の1148万人で全体の約2割を占めており、それに続くのが161~180時間の997万人、181~200時間の765万人となっている(図表7)。1ヵ月当たりの所定内労働時間を160時間(1日8時間×20日)、それを上回る時間を残業時間とした場合3、新たな時間外労働の上限規制に抵触する労働時間(年720時間=月60時間を適用した場合)は月間221時間以上となる。2019年でこの対象となる雇用者は498万人、雇用者全体(役員を除く)に占める割合は1割弱であった。上限規制を上回る残業をしている労働者が相当数いることになるが、後ほど詳述するように、「労働力調査」には、管理監督者や裁量労働制適用者など労働時間規制の適用を除外されている者の労働時間やサービス残業が含まれているためだ。

「労働力調査」では、従来から月末1週間の労働時間が調査されていたが、2013年1月から「月末1週間の就業日数」および「月間就業日数」という調査事項が追加され、月間の労働時間の把握が可能となった。また、同調査では労働時間の内訳(所定内、所定外)は区別されていないが、労働時間区分別の雇用者数が公表されているため、残業時間の上限規制の対象となる雇用者数を概ね把握することができる。

「労働力調査」によれば、2019年の雇用者(役員を除く)5669万人のうち、最も多いのが月間労働時間141~160時間の1148万人で全体の約2割を占めており、それに続くのが161~180時間の997万人、181~200時間の765万人となっている(図表7)。1ヵ月当たりの所定内労働時間を160時間(1日8時間×20日)、それを上回る時間を残業時間とした場合3、新たな時間外労働の上限規制に抵触する労働時間(年720時間=月60時間を適用した場合)は月間221時間以上となる。2019年でこの対象となる雇用者は498万人、雇用者全体(役員を除く)に占める割合は1割弱であった。上限規制を上回る残業をしている労働者が相当数いることになるが、後ほど詳述するように、「労働力調査」には、管理監督者や裁量労働制適用者など労働時間規制の適用を除外されている者の労働時間やサービス残業が含まれているためだ。

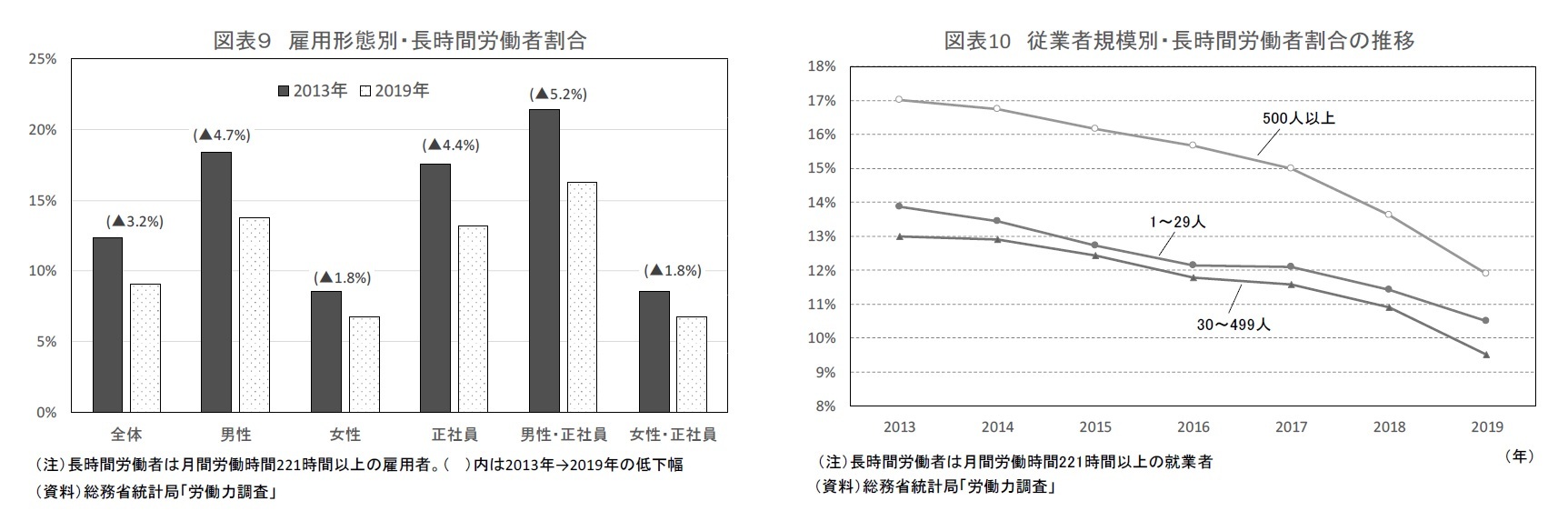

長時間労働者(月間労働時間221時間以上)の割合が大きく低下した一因は、相対的に労働時間の短い非正規雇用の割合が高まったことだが、それに加えて男性・正社員(正規の職員・従業員)の長時間労働の割合が低下していることも大きい。男性・正社員の長時間労働者割合は2013年の21.3%から2019年には16.3%ヘ大きく低下している(図表9)。

また、従業者規模別には、もともと長時間労働者の割合が高かった従業者規模500人以上の長時間労働者の割合が2018年、2019年と大きく低下している(図表10)。大企業は中小企業に先がけて2019年4月から残業規制が適用されることが決まっていたため、長時間労働の是正に向けた取り組みが中小企業よりも早かったことがその背景にあると考えられる。

また、従業者規模別には、もともと長時間労働者の割合が高かった従業者規模500人以上の長時間労働者の割合が2018年、2019年と大きく低下している(図表10)。大企業は中小企業に先がけて2019年4月から残業規制が適用されることが決まっていたため、長時間労働の是正に向けた取り組みが中小企業よりも早かったことがその背景にあると考えられる。

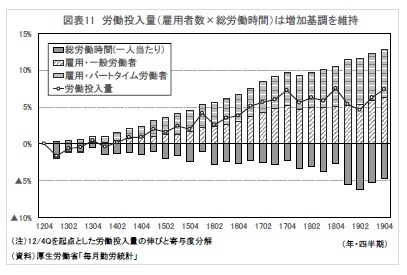

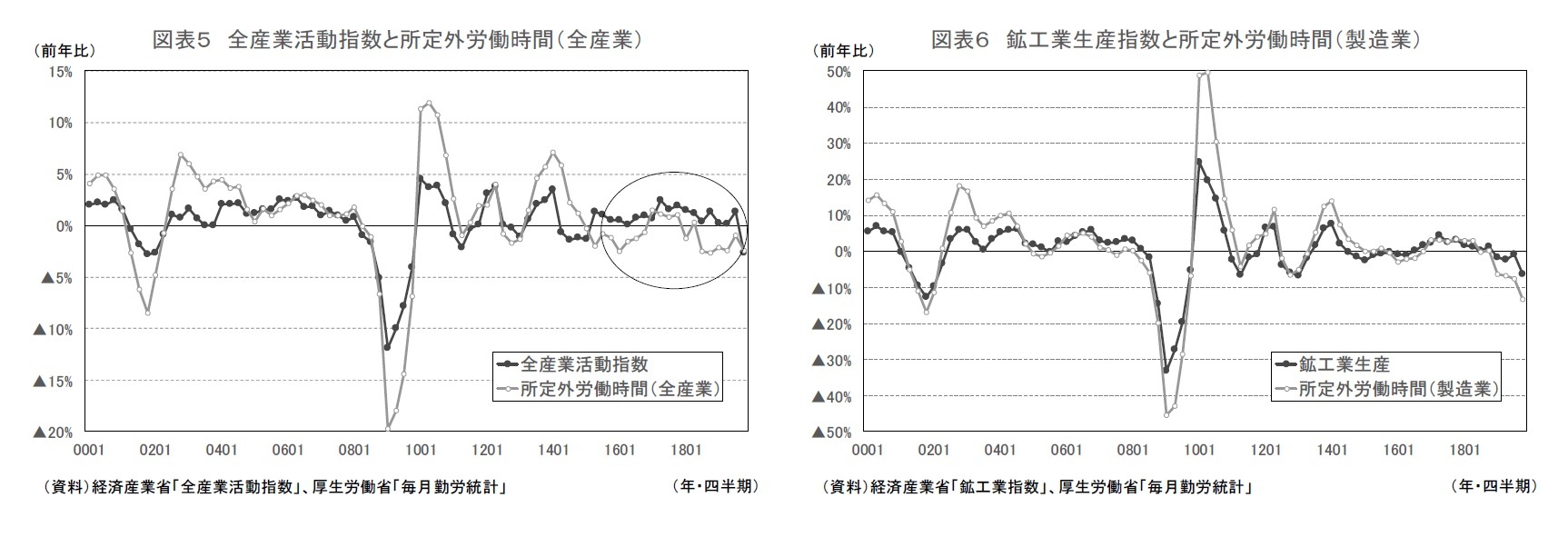

なお、働き方改革を進める中で労働時間が大きく減少した場合に懸念されることとして、労働投入量の減少が経済活動の縮小につながってしまうことが挙げられる。アベノミクス開始以降の7年間(2013年1-3月期~2019年10-12月期)で、一人当たりの総労働時間は▲5%近く減ったが、常用雇用者数が一般労働者、パートタイム労働者ともに着実な増加を続けていることから、労働投入量は増加基調を維持している。少なくとも現時点では労働供給力の低下が経済成長の制約要因とはなっていない(図表11)。ただし、人口減少、少子高齢化がさらに進展する中、将来的には雇用者数の高い伸びを確保することが難しくなる。経済成長のためには、労働時間の減少を補うだけの生産性の向上が必要となってくる。

なお、働き方改革を進める中で労働時間が大きく減少した場合に懸念されることとして、労働投入量の減少が経済活動の縮小につながってしまうことが挙げられる。アベノミクス開始以降の7年間(2013年1-3月期~2019年10-12月期)で、一人当たりの総労働時間は▲5%近く減ったが、常用雇用者数が一般労働者、パートタイム労働者ともに着実な増加を続けていることから、労働投入量は増加基調を維持している。少なくとも現時点では労働供給力の低下が経済成長の制約要因とはなっていない(図表11)。ただし、人口減少、少子高齢化がさらに進展する中、将来的には雇用者数の高い伸びを確保することが難しくなる。経済成長のためには、労働時間の減少を補うだけの生産性の向上が必要となってくる。

3 厳密にはパートタイム労働者など所定内労働時間が短い者は月間160時間未満でも残業が発生するが、毎月勤労統計によれば、パートタイム労働者の総残業時間、総残業代は全体の5%程度なので、捨象している。

4――サービス残業の減少が足踏み

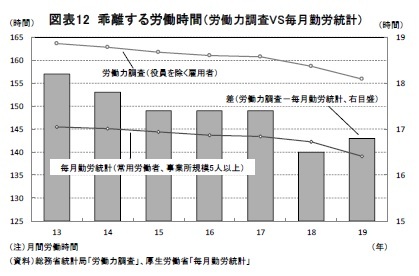

政府が働き方改革を推進する中、長時間労働の是正が進展し、このところ労働時間の減少ペースが加速している。ただし、長時間労働を把握する際に用いた「労働力調査」の労働時間は「毎月勤労統計」よりも長くなっていることに注意が必要だ。たとえば、2019年の月間労働時間(一人当たり)は、「毎月勤労統計」では139.1時間だが、「労働力調査」では155.9時間とそれよりも16.8時間も長い。両統計の乖離幅を時系列でみると、2013年の18.2時間から2018年には16.5時間まで縮小したが、2019年は16.8時間と若干拡大した(図表12)。

「労働力調査」と「毎月勤労統計」の労働時間の差は、サービス残業によって説明されることが多い。すなわち、「労働力調査」は労働者が自分自身の労働時間を報告したものを集計しているため、労働時間の実態を反映しやすいのに対し、「毎月勤労統計」は労働者が実際に働いていても会社に報告しない残業時間は調査への回答から漏れるため、その分労働時間が短くなりやすいというものである。ただし、両統計の差をすべてサービス残業とみなすのはやや乱暴である。

「労働力調査」と「毎月勤労統計」の労働時間の差は、サービス残業によって説明されることが多い。すなわち、「労働力調査」は労働者が自分自身の労働時間を報告したものを集計しているため、労働時間の実態を反映しやすいのに対し、「毎月勤労統計」は労働者が実際に働いていても会社に報告しない残業時間は調査への回答から漏れるため、その分労働時間が短くなりやすいというものである。ただし、両統計の差をすべてサービス残業とみなすのはやや乱暴である。まず、「労働力調査」は報告者の認識や記憶違いによって労働時間が過大に報告されている可能性が指摘できる。たとえば、「労働力調査」で報告すべき労働時間は通勤時間・食事時間・休憩時間を除いたものだが、これらを含んだ労働時間を回答しているケースも一定程度存在している可能性がある。また、「労働力調査」は月末1週間の就業状態を回答する形式になっているため、月末1週間の就業時間、日数の精度が高いが、1ヵ月の就業日数については記憶違いが発生しやすいと考えられる。

認識や記憶違いの問題がないとしても、「労働力調査」は労働者が実際の労働時間を報告しているのに対し、「毎月勤労統計」は企業が残業手当を支給することを目的として管理・記録した労働時間を報告したものであるという大きな違いがある。したがって、「毎月勤労統計」では、管理監督者や裁量労働制適用者など労働時間規制の適用除外となっている労働者の残業時間は反映されていない。

労働政策研究・研修機構の「裁量労働制等の労働時間制度に関する調査(2014年)」によれば、1ヵ月の労働時間は、通常の労働時間制(185.0時間)よりも、専門業務型裁量労働制(206.5時間)、企画業務型裁量労働制(197.2時間)、労働時間制の適用除外(205.6時間)のほうが長い。したがって、残業手当の発生しない管理監督者や裁量労働制の実労働時間が含まれる「労働力調査」はその分「毎月勤労統計」よりも平均労働時間が長くなる。

筆者が、同調査をもとに制度上手当の発生しない労働者の残業時間を除いた「労働力調査」の労働時間を調整すると、労働時間は6.4時間短くなる(2019年)が、それでも「毎月勤労統計」との差は残る。このかなりの部分は労働者が労働時間を会社に過少申告していることによって発生する、いわゆる「サービス残業」とみなすことができるだろう。

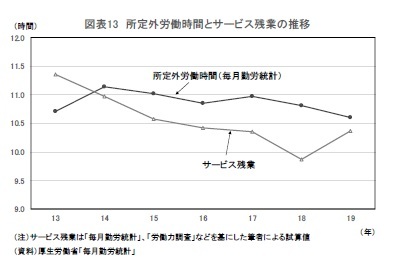

「労働力調査の労働時間」-「毎月勤労統計の労働時間」=「残業手当の支給されない残業時間+サービス残業」と仮定した上で試算したサービス残業4は、2013年の11.4時間から毎年減少を続け、2018年には9.9時間となった。しかし、2019年は所定外労働時間(毎月勤労統計)が減少する一方、サービス残業は10.4時間と増加に転じた(図表13)。

「労働力調査の労働時間」-「毎月勤労統計の労働時間」=「残業手当の支給されない残業時間+サービス残業」と仮定した上で試算したサービス残業4は、2013年の11.4時間から毎年減少を続け、2018年には9.9時間となった。しかし、2019年は所定外労働時間(毎月勤労統計)が減少する一方、サービス残業は10.4時間と増加に転じた(図表13)。ここで求めたサービス残業はあくまでも試算値であり、幅をもって見る必要があるが、時間外労働の上限規制の導入に伴い企業の労働時間管理がより厳格となったことが、手当の発生する残業時間を減らす一方、持ち帰り残業などのサービス残業を増やす一因になっている可能性も考えられる。2020年4月からはこれまで大企業が対象だった規制が中小企業にも適用されるため、サービス残業がさらに膨らむ恐れもある。

働き方改革を進める中で重要なことは、長時間労働を実態として減らすことで、表面的な残業時間が減ってもその分サービス残業が増えてしまえば意味がない。長時間労働の是正が実態として進んでいるかを見極める上で、「労働力調査」と「毎月勤労統計」の労働時間の乖離幅から導き出されるサービス残業の今後の動きが注目される。

4 試算方法の詳細は「残業時間の上限規制で残業代は本当に減るのか(基礎研レポート2018-03-28)」をご覧ください

<参考文献>

斎藤太郎(2018)「残業時間の上限規制で残業代は本当に減るのか」 ニッセイ基礎研究所「基礎研レポート」2018-3-28

内閣府(2020)「日本経済2019-2020 -人口減少時代の持続的な成長に向けて-」

日本銀行(2019)「働き方改革と企業の取り組み―働き方改革を生産性の向上に結び付けた先進例―」、2019年1月、日本銀行

労働政策研究・研修機構(2014)「裁量労働制等の労働時間制度に関する調査結果」

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年07月16日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月12日

英国雇用関連統計(25年10月)-週平均賃金は再び前年比4%台に低下 -

2025年11月12日

貸出・マネタリー統計(25年10月)~銀行貸出がコロナ禍以来の高い伸びに -

2025年11月12日

インデックス型外株で流入加速~2025年10月の投信動向~ -

2025年11月12日

景気ウォッチャー調査2025年10月~高市政権への期待から、先行き判断DIは前月から4.6ポイントの大幅上昇~ -

2025年11月11日

年金の「年収の壁」が実質引上げ!? 4月からは残業代を含まない判定も~年金改革ウォッチ 2025年11月号

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【働き方改革で労働時間の減少ペースが加速~ただし、サービス残業は増加の可能性~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

働き方改革で労働時間の減少ペースが加速~ただし、サービス残業は増加の可能性~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!