- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- インフレは生活を豊かにするのか?-求められるインフレなき賃金上昇

インフレは生活を豊かにするのか?-求められるインフレなき賃金上昇

神戸大学経済経営研究所 リサーチフェロー ニッセイ基礎研究所 客員研究員 高橋 亘

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに:インフレ政策・好循環論への疑問

本来こうした矛盾には、これまでの政策の本格的な見直しが行われて然るべきだろう。しかし、インフレ待望政策は、いつの間にか「好循環論」となり、賃金の上昇にはインフレが必要とする政策が続けられている。だがインフレではそれを上回る賃金上昇は望めないし、そもそも賃金は企業・個人の業績により決められるもので賃上げにインフレは必須ではない。

またインフレと賃上げのどちらを優先させるべきかと言えば、疑いなく賃上げであり、賃上げを先行すべきことが望ましいが、一方賃上げにとって必ずしもインフレを先行させる必要はない。

インフレが、社会的弱者に厳しく、またセーフティネットなどの社会インフラの財務基盤を弱め、経済全般でもインフレ税という隠れた増税などの問題を生じさせていることを考えれば、インフレは経済を再生するよりはむしろ経済体質を悪化させ社会をも悪化させることが懸念される。国民生活の改善のためには賃金・所得の増加は是非とも必要だが、インフレに代わるどのような方策があるのか。本稿では、インフレ以外の賃金上昇の途を考えていきたい。なお本稿では、賃上げに対する経営や従業員組合の役割を指摘するとともに、政府自身ができる賃上げ策として、エッセンシャルワーカーの処遇改善などを挙げた。

政府がデフレ脱却としてインフレ待望政策に踏み切った時、「この道しかない」と言いきり批判者に思考停止を求め、代替案の提示や批判を戒めた。しかし学問の使命は、批判的な立場にたって代替策を検討することでもある。そこで本稿ではあらためて、初学者の学生や一般の方にも分かりやすいように、経済学の初歩に立ち返って、インフレ待望政策、とりわけ好循環論について批判的に検討するとともに、賃金上昇はインフレとは無関係であるとの原則を確認のうえ、インフレなき賃金上昇の途を考えていきたい。

2――政策目標の在り方:最優先は暮らし向きの改善

この点、わが国では、政策の成果として、それ自体は成果としては否定できないものの、「雇用者数の増加」「企業の好決算」「物価上昇率がマイナスからプラスに転じたこと」などが成果とされてきた。しかしこれらは人々の暮らしの向上につながらないと意味はない。まして成果とされがちな「株価の上昇」は、GDPの低成長が続く中でそれと乖離して株価が上昇してきただけに相応しくない。株価の上昇のもとで実質賃金の下落が続いたという現実は、後述のようにわが国のコーポレート・ガバナンス改革が不適切であったのではないかとの疑念を抱かせる。

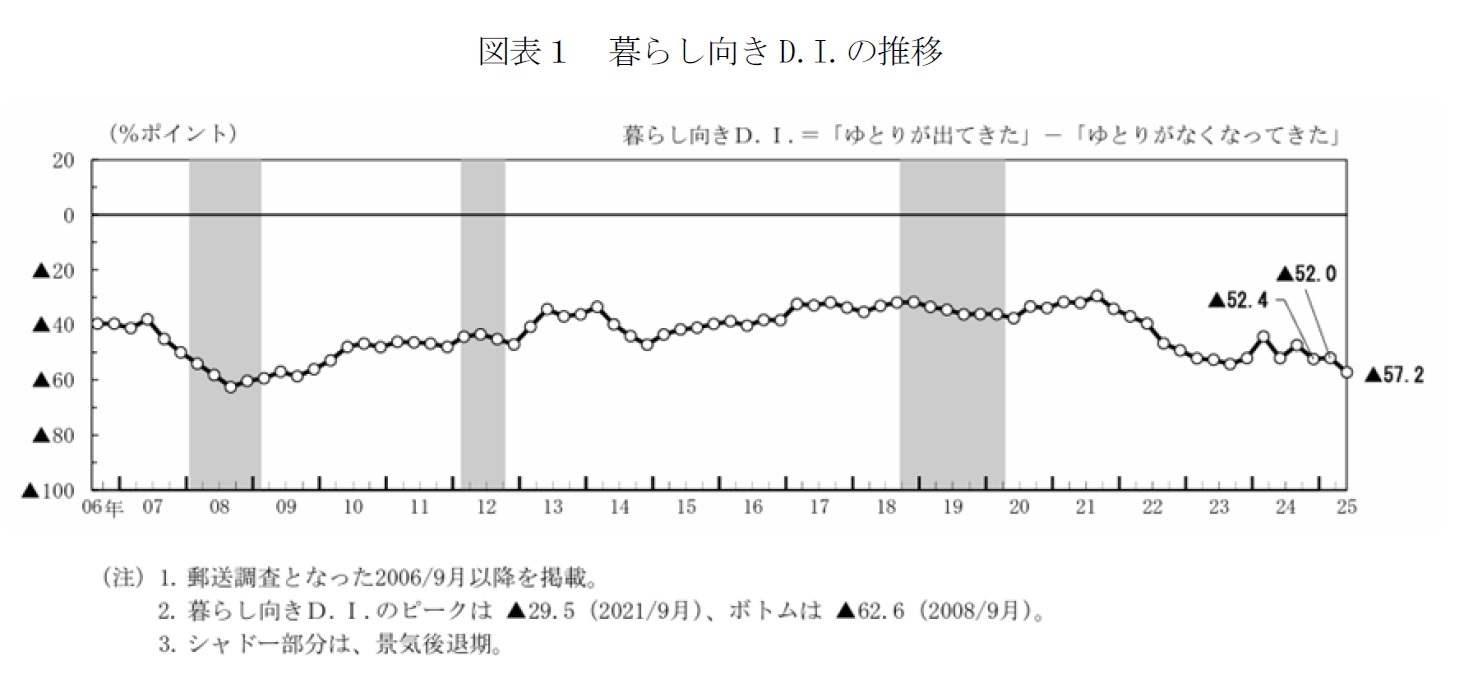

人々の「暮らし向き」を正確に知るのは難しいが、手掛かりとなる統計としては総務省の生活意識調査や日銀の「生活意識に関するアンケート調査」がある。図表1では、25年7月に公表された日銀調査(調査時点は25年6月)のうち、暮らし向きについてのD.I.2を示している。D.I.はリーマンショックからの回復を経て、2013年のアベノミクスの下ではマイナス40程度を維持してきたが、長らく政策の目的であったインフレ(物価高)が現実のものになると、マイナス50程度まで低下し、さらに直近では3か月前から一気に5.2%ポイント低下しマイナス57.2まで下落している。掲載は省くが、総務省調査も同様の傾向であり、政府はインフレにより経済を再生しようとしてきたが、現時点までではインフレにより暮らし向きはむしろ悪化している。この調査は統計学上の問題はないとはいえ、サンプルが比較的少数(約4千人)のほか、設問に「ゆとり」という言葉が使われ曖昧ではないかとの指摘もされる。しかし「ゆとり」は、「満足感」や「幸福感」にもつながることから、経済学で重視される「効用」をより反映しているともいえる。デフレ脱却で目指したインフレは、それが実現しても人々の満足度を高めているとはいいがたいのが現状だ。

2 「1年前と比べて、あなたの暮らし向きがどう変わったと感じますか。」との設問に「1.ゆとりが出てきた」「2.どちらとも言えない」「3.ゆとりがなくなってきた」との選択肢のなかで「1」から「3」の回答比率(%)を引いたもの。25年6月調査では、1は3.8、2は34.3、3は66.0(%省略)で、1から3を引いてD.I.はマイナス57.2となっている。

3――インフレと賃金上昇

「賃金と物価の好循環」と聞くと、半世紀も前に経済学を学んだものには「悪循環」の間違いではないかと思ってしまう。実際、最近でも、国際会議でわが国の代表が「好循環」を説明したところ参加者が奇異に受け取ったと伝え聞く。少なくとも「世界の常識(世界標準)」ではない。

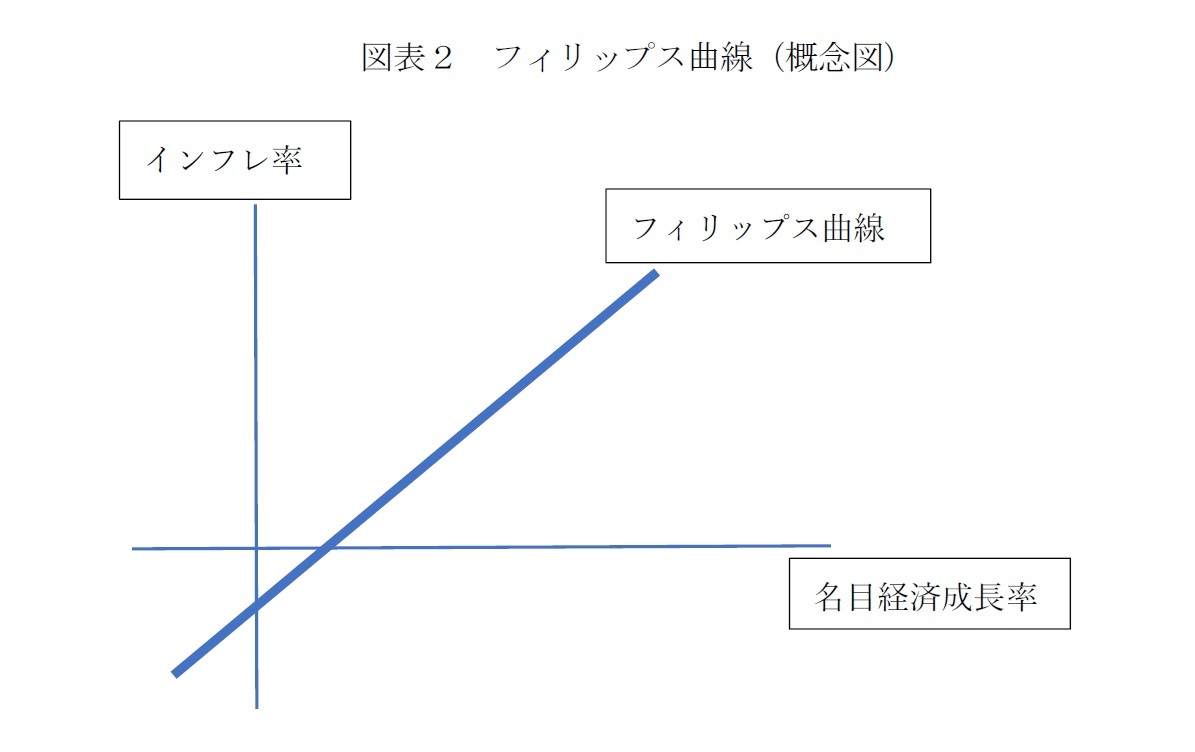

マクロ経済学でインフレにより景気が良くなり賃金が上昇する論拠とされるのがフィリップス曲線である。だが、フィリップス曲線では、インフレで名目賃金は上昇するものの、実質賃金は低下している。

図表2は、縦軸にインフレ率、横軸に経済成長率を示したフィリップス曲線の概念図だが、インフレを待望する議論では、右上がりの形状はインフレにより景気が良くなることを示していると解釈する。問題は右上がりとなるメカニズムである。景気が良くなる、すなわち企業が生産を増加させるのは、コストに比べて製品価格が上昇し利益率が改善する場合(専門的には交易条件の改善という)である。フィリップス曲線が想定する経済では、製品価格はインフレで、コストは賃金で代表され、企業が生産を増加させるのは、コストである賃金の上昇が製品価格の上昇であるインフレに遅れ、実質賃金が低下し企業の利潤が改善するためである。つまり右上がりのフィリップス曲線は、実質賃金の低下を前提としている。フィリップス曲線では、物価と名目賃金では好循環が生じても、物価と実質賃金では悪循環が生じていることになる。

インフレの「効能」については「好循環論」とあわせて、インフレが価格の動きを活発化させ経済を再生させるとの議論がある。着目される議論だが、この議論では、日本では消費者の節約志向が強く小売店が値上げによる顧客離れを恐れ、値上げができないことが価格の動きを妨げデフレの元凶となったと指摘された。

しかしまず消費者の節約志向は、消費者にとっては合理的な行動であるとの指摘ができよう。そして節約を緩和するには、インフレではなく所得の増加による購買力の増強こそが本筋であると指摘できる。また議論では節約について小売店の同調的な行動を問題としたが、一方では賃上げについて企業の同調的な賃上げを期待しており、この点はやや矛盾しているように感じられる。

さらにインフレによる価格変化の活発化について、従来の経済学の議論では、価格は資源配分を変えるシグナルの大事な役割を果たすが、インフレは資源配分に大事な商品間の価格変化(相対価格)にそうではない全般的な価格変化(インフレ)を混在させるため価格のシグナル機能に悪影響を与え、経済にも悪影響を与えるというのが通説であった。

インフレについては、インフレ目標によりインフレが安定するため、経済学で従来指摘されていた悪影響は回避できることも指摘できるが、わが国の現状は、目標以上のインフレがしかも、政策当局の予想を上回り長続きし、消費者心理も悪化しているのが実情であり、悪影響への懸念は拭えない状況である。

現在のインフレは海外発のインフレであり、それに円安が拍車をかけてきた。海外発のインフレは輸入物価を上昇させ、海外製品を購入のための支払いが多くなること(所得の海外漏出)は避けられない。企業の価格転嫁とは、この所得の海外漏出を企業部門で負担するか、あるいは家計部門で負担するかの問題である。インフレを待望論は、この際利益率であるマージンを増加させることを提言するが、それが賃上げや製品の高付加価値化などを伴わない限り、負担を家計に転化するだけで消費抑制を招きかねない。70年代後半の第2次オイルショック時には、日銀は輸入物価の価格転嫁によるホームメードインフレを抑制する早期の金融引き締めを実施し景気を安定させることに成功した。海外発のインフレを企業と家計でどのように負担すべきかについては難しい問題だが、インフレ待望論では価格転嫁により負担を超えたプラスの何かが生まれることが求められることになる。

なお大企業と中小企業間の価格転嫁問題にあるように価格転嫁は本来競争政策にかかわる問題でありインフレによって価格転嫁を促進しようというのはやや筋違いでもある。以前のインフレ期には、インフレによる価格転嫁が便乗値上げとならないよう政府には「物価モニター」という制度があったが、必要とあればこれも参考となろう。

インフレが経済を活発化するという議論では、インフレが財政収支を改善する点も肯定するが、これは一部が消費税に100%価格転嫁しているためであり、隠れ増税であるインフレ課税を肯定することになる。待望論では、デフレ期のステルス値上げが批判的に取り上げられたが、インフレ税もステルスである。

2%のインフレ目標は、2013年に政府・日銀の共同声明で設定されたが、声明では財政の健全化や成長力の強化がなされることを前提として挙げており、現在それらが達成されていないことが、インフレが目標を達成したのにも拘わらず「物価高」が問題になっている現状を生んでいる。本来は金融政策のレビュー(日銀の「多角的レビュー」)に加えて総合的な政策レビューが求められると思える。

2%という水準については「世界標準」とされたが、日本は他の国に比べてもともとインフレ率が低かったうえ、最近では潜在成長力も低く、経済の拡大ペース、企業の立場では販売量の大幅な増加も見込めないなかで目標インフレ率のみ同じでよいのかとの疑問も湧く。また他国より低いインフレ目標であれば、為替が円高になるとの懸念も指摘されたが、その後も為替は円安傾向に転じたとはいえ安定してこなかった。そもそも株価や輸出企業などを別として、経済全体で円安が本当にメリットがあるのか検討されるべきであったろう3。

3 海外発のインフレに加え、インフレ待望政策で望まれた円安自体も消費抑制など経済にマイナスに働く。財務官であった中尾武彦氏も、円安は消費者の購買力を奪い生活を苦しくしているほか、高度海外人材を雇えず、サービスも不動産も企業も安く買われ、現状の円安は「国力を低下させていると言わざるをえない」と述べている(中尾(2025))。

(2025年08月06日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

神戸大学経済経営研究所 リサーチフェロー ニッセイ基礎研究所 客員研究員 高橋 亘

神戸大学経済経営研究所 リサーチフェロー ニッセイ基礎研究所 客員研究員 高橋 亘のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/06 | インフレは生活を豊かにするのか?-求められるインフレなき賃金上昇 | 神戸大学経済経営研究所 リサーチフェロー ニッセイ基礎研究所 客員研究員 高橋 亘 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【インフレは生活を豊かにするのか?-求められるインフレなき賃金上昇】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

インフレは生活を豊かにするのか?-求められるインフレなき賃金上昇のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!