- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 欧州経済 >

- 米EU関税合意-実効性・持続性に疑問符

2025年08月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

EUも受け入れた非対称的な合意、EUは工業製品の関税を撤廃、非関税障壁も約束

結局、米EU合意は、米国がEUへの相互関税率を15%に抑え、分野別関税でもEUを優遇する見返りに、EU側が工業製品の関税を撤廃5、一部の水産物や非センシティブな農産物6の関税割当での優遇を提供する非対称的な合意となった。米国側が問題視してきた非関税障壁についても、自動車規格やSPS(衛生・植物検疫)に関する協力、その他の産業部門における適合性評価の相互承認の促進などを約束している。これらのEU側が約束した一連の措置が、どのような範囲、時間軸で実施されるのかは不透明である。

EUが提案した「関税ゼロ協定」の片鱗は、EU側の文書にある米国が「航空機・部品、特定の化学物質、特定のジェネリック医薬品、天然資源の関税を1月以前の水準に戻す」ことと「対象品目リストの拡大に努力する」という記載にかすかに垣間見える程度だ。

EUは辛うじて他の貿易パートナーよりも特別待遇を受けたと言える面もある。7月31日にトランプ大統領が署名した相互関税の新たな税率を各国に課す大統領令ではEUについてのみ「MFN税率が15%未満の場合は相互関税率を含めて15%となり、MFN税率が15%を超える場合、相互関税率はゼロとなる仕組みとする」との記載がある。

とは言え、米国が関税率を引き上げる一方、EUが関税撤廃に動く構図は、トランプ政権と関税合意したベトナム、インドネシア、フィリピンが関税撤廃を約束した構図と類似する。米国からの脅迫にEUが屈服し、地政学的な弱者であることを露呈したとして、手厳しい批判に晒されている7。

5 日本や韓国と異なり、米国とEUの間には自由貿易協定(FTA)は締結されておらず、最恵国関税率(MFN)は単純平均で米国の3.3%に対して、EUが5.0%と高かった(WTO ITC UNCTAD World Tariff Profiles 2025)。米国側はEUの10%の自動車関税に不満を持ってきた。

6 アラスカスケトウダラ、太平洋サーモン、エビ大豆油、種子、穀物、ナッツなどの製品、トマトケチャップ、ココア、ビスケットなどの加工食品などが対象

7 Marc Devos “Europe’s summer of humiliation” Financial Times, 31 July 2025は、今回の合意は、NATOの5%目標受け入れ、ウクライナの米国からの武器購入に関わる代金を欧州が支払うという約束に続いて、米国をなだめるために欧州が屈服した事例として数えている。Lionel Laurent “Europe’s Season of Humiliation Will Last for a While” Bloomberg, August 1, 2025は欧州の屈辱の時代はまだ続くが、欧州のエリートが思考回路を再構築し、貿易が政策ではなく政治の問題であることを理解すれば、1世紀に及び続くことは回避できるとしている。

EUが提案した「関税ゼロ協定」の片鱗は、EU側の文書にある米国が「航空機・部品、特定の化学物質、特定のジェネリック医薬品、天然資源の関税を1月以前の水準に戻す」ことと「対象品目リストの拡大に努力する」という記載にかすかに垣間見える程度だ。

EUは辛うじて他の貿易パートナーよりも特別待遇を受けたと言える面もある。7月31日にトランプ大統領が署名した相互関税の新たな税率を各国に課す大統領令ではEUについてのみ「MFN税率が15%未満の場合は相互関税率を含めて15%となり、MFN税率が15%を超える場合、相互関税率はゼロとなる仕組みとする」との記載がある。

とは言え、米国が関税率を引き上げる一方、EUが関税撤廃に動く構図は、トランプ政権と関税合意したベトナム、インドネシア、フィリピンが関税撤廃を約束した構図と類似する。米国からの脅迫にEUが屈服し、地政学的な弱者であることを露呈したとして、手厳しい批判に晒されている7。

5 日本や韓国と異なり、米国とEUの間には自由貿易協定(FTA)は締結されておらず、最恵国関税率(MFN)は単純平均で米国の3.3%に対して、EUが5.0%と高かった(WTO ITC UNCTAD World Tariff Profiles 2025)。米国側はEUの10%の自動車関税に不満を持ってきた。

6 アラスカスケトウダラ、太平洋サーモン、エビ大豆油、種子、穀物、ナッツなどの製品、トマトケチャップ、ココア、ビスケットなどの加工食品などが対象

7 Marc Devos “Europe’s summer of humiliation” Financial Times, 31 July 2025は、今回の合意は、NATOの5%目標受け入れ、ウクライナの米国からの武器購入に関わる代金を欧州が支払うという約束に続いて、米国をなだめるために欧州が屈服した事例として数えている。Lionel Laurent “Europe’s Season of Humiliation Will Last for a While” Bloomberg, August 1, 2025は欧州の屈辱の時代はまだ続くが、欧州のエリートが思考回路を再構築し、貿易が政策ではなく政治の問題であることを理解すれば、1世紀に及び続くことは回避できるとしている。

大統領に響いた7500億ドルのエネルギー購入、6000億ドルの対米投資

トランプ大統領がEUとの合意後の記者会見で、真っ先に触れたのは7500億ドル(同112.5兆円)の米国産エネルギーの購入、続いて触れたのが6000億ドル(1ドル=150円換算で90兆円)の追加の対米投資であり、関税や非関税障壁でのEUの譲歩ではなかった。ホワイトハウスの文書でも、この2つの合意は強調されている。相互関税を公表した4月時点で想定されたとおり、「米国の赤字削減と対米投資拡大へのコミットメントは効果的であったようだが8、それぞれの数値目標達成の可能性には疑問符が付く。

8 前掲伊藤参照

8 前掲伊藤参照

6000億ドルの対米投資は政策の枠組みですらない

6000億ドルの対米投資は、先行した日本との合意の5500億ドルが叩き台となったことは明らかだが、内容は異なる。

日本は「政府系金融機関が最大5500億ドル規模の出資・融資・融資保証を提供する(内閣官房資料)」枠組みだが、EUは「EU企業は2029年までに様々な領域で少なくとも6000億ユーロの投資に意欲を表明している」というもので、具体的な政策の枠組みですらない。

関税を含むトランプ政権の政策がもたらす不確実性の高さを踏まえると、「毎年実施の1000億ドル超に上積み(ホワイトハウス文書)」するような投資が実現する確度は低いと思われる。

日本は「政府系金融機関が最大5500億ドル規模の出資・融資・融資保証を提供する(内閣官房資料)」枠組みだが、EUは「EU企業は2029年までに様々な領域で少なくとも6000億ユーロの投資に意欲を表明している」というもので、具体的な政策の枠組みですらない。

関税を含むトランプ政権の政策がもたらす不確実性の高さを踏まえると、「毎年実施の1000億ドル超に上積み(ホワイトハウス文書)」するような投資が実現する確度は低いと思われる。

エネルギー購入はロシア産の代替を謳うが、それだけでは目標に届かない

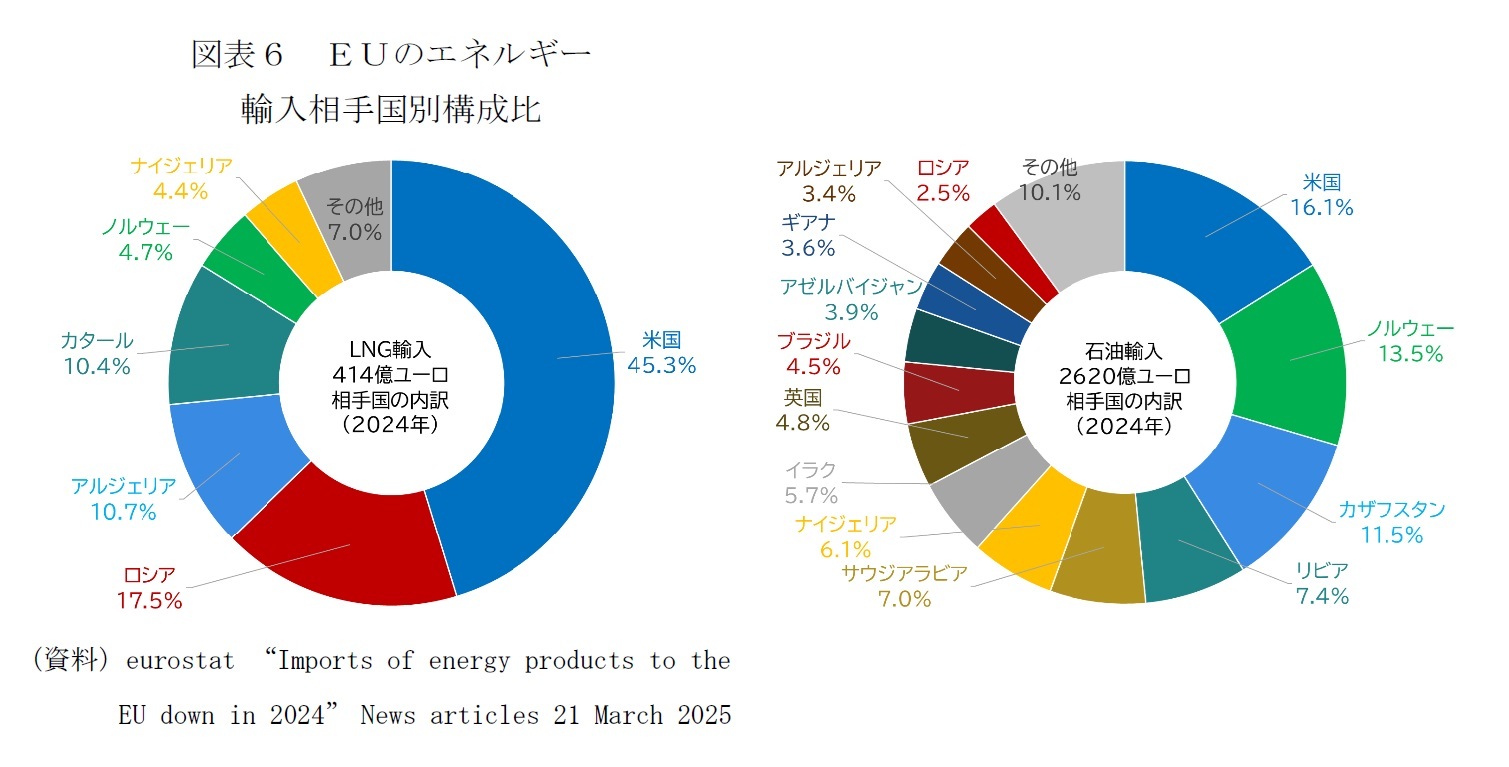

エネルギー購入に関しても目標達成が疑問視される。2024年のEUのLNGの輸入は414億ユーロ(約476億ユーロ)、石油の輸入は2620億ユーロ(1ユーロ=1.15ドル換算で約3000億ドル)、あり、米国からの輸入はそれぞれ45.3%、16.1%を占める。

EUは「ロシア産ガス、石油の代替に寄与する」としており、安全保障の観点では達成すべき目標と言えるが、ロシア産の置き換えで米国からのエネルギー購入「年間2500億ドル」という目標を達成することは困難である。

EUのLNG輸入に占める米国のシェアは、ウクライナ侵攻後のロシア産パイプラインガスの供給削減9の穴を埋めたことで大きく増加した。他方、ロシアからの輸入も増えており10、ロシアは米国に次ぐ17.5%のシェアを占めている(図表6-左)。ロシアからのパイプラインガス輸入も大きく減ったとは言え、2024年時点で600億ユーロの輸入のうち16.6%を占めている。天然ガスについてはLNGの調達先の切り替えと、パイプラインガスのLNGへの置き換えの余地があるが、後者については、コストに加えて、インフラの整備等が制約要因となる。

輸入金額は天然ガスよりも石油が大きいが、ウクライナ侵攻の制裁措置の対象となっているため、ロシアのシェアは2.5%まで低下している(図表6-右)。

仮に、ロシアからのLNG、石油輸入分をすべて米国産で代替すると仮定しても、上積みされるのは170億ユーロ(同196億ドル)程度で、米国からの輸入額が1000億ドルを大きく超えることは見込み辛い。

EU側の文書ではエネルギー購入としてLNG、石油とともに列挙されている「原子力エネルギー製品」が目標達成の鍵となる可能性はあるが、具体的な内容は明らかになっていない。

EUは「ロシア産ガス、石油の代替に寄与する」としており、安全保障の観点では達成すべき目標と言えるが、ロシア産の置き換えで米国からのエネルギー購入「年間2500億ドル」という目標を達成することは困難である。

EUのLNG輸入に占める米国のシェアは、ウクライナ侵攻後のロシア産パイプラインガスの供給削減9の穴を埋めたことで大きく増加した。他方、ロシアからの輸入も増えており10、ロシアは米国に次ぐ17.5%のシェアを占めている(図表6-左)。ロシアからのパイプラインガス輸入も大きく減ったとは言え、2024年時点で600億ユーロの輸入のうち16.6%を占めている。天然ガスについてはLNGの調達先の切り替えと、パイプラインガスのLNGへの置き換えの余地があるが、後者については、コストに加えて、インフラの整備等が制約要因となる。

輸入金額は天然ガスよりも石油が大きいが、ウクライナ侵攻の制裁措置の対象となっているため、ロシアのシェアは2.5%まで低下している(図表6-右)。

仮に、ロシアからのLNG、石油輸入分をすべて米国産で代替すると仮定しても、上積みされるのは170億ユーロ(同196億ドル)程度で、米国からの輸入額が1000億ドルを大きく超えることは見込み辛い。

EU側の文書ではエネルギー購入としてLNG、石油とともに列挙されている「原子力エネルギー製品」が目標達成の鍵となる可能性はあるが、具体的な内容は明らかになっていない。

9 LNGは制裁対象ではないが、2022年にロシアとドイツを結ぶノルドストリームはパイプラインの破損、ロシアとポーランドを結ぶヤマルパイプラインはルーブル建てでの代金決済拒否を理由に供給が停止され、2025年1月からは契約更新を見送ったことでウクライナ経由のパイプラインを通じた供給も停止されており、現状はEUのロシアからのガス輸入はLNGとハンガリー、スロバキア、ブルガリアへのトルコストリーム経由のみとなっている。

10 Isaac Levi “Presentation: Russian LNG exports to the EU: Implications for the US LNG market” 24 April 2025によれば、フランス、スペイン、ベルギー、オランダなどの輸入が増えている。

トランプ大統領が強調した防衛装備品の大量購入はEUへの牽制か?

防衛装備品の大量の購入に関する合意は、さらに曖昧である。トランプ大統領は、合意後の記者会見で対米投資、エネルギー購入、EU関税撤廃に続いて言及し、ホワイトハウスの文書にも記載されているが、EU側の文書には記載がない。多くのEU加盟国は、北大西洋条約機構(NATO)の加盟国であり、これまでも大量の防衛装備品を米国から購入してきた。NATO加盟国は、米国が求めた国防支出のGDP比5%という野心的過ぎる目標についても、従来の定義による国防支出は同3.5%で、1.5%は重要インフラ等の広義の安全保障支出とすることで、2035年までの目標とすることで合意した。EUは加盟国の国防支出の拡大を支援するため、「欧州再軍備計画」として、4年間限定でGDPの1.5%を上限に、国防支出による財政ルールからの逸脱を許容し、EUが債券を発行してEU加盟国などに最大1500億ユーロを融資する枠組み(SAFE)を立ち上げている。

このようにEUにおいて防衛装備品の需要の増加が見込まれるものの、米国製の防衛装備品の大量購入を想定している訳ではない。「欧州再軍備計画」は、欧州における防衛技術産業基盤の強化策として推進される。SAFEの利用した資金は、欧州製の防衛装備品を購入することが義務付けられている。

欧州の安全保障にとって米国の関与は欠かせないため、欧州はNATOの5%目標を受け入れ、米国のウクライナへの武器売却の資金を欧州が払うことも決めた。NATOの枠組みは強固だが、信頼できないパートナーとなった米国への依存度を強めることへの抵抗は強くなっている。

米国側の防衛装備品の大量購入への言及は、欧州による米国への依存度の引き下げの動きを牽制かもしれない。

このようにEUにおいて防衛装備品の需要の増加が見込まれるものの、米国製の防衛装備品の大量購入を想定している訳ではない。「欧州再軍備計画」は、欧州における防衛技術産業基盤の強化策として推進される。SAFEの利用した資金は、欧州製の防衛装備品を購入することが義務付けられている。

欧州の安全保障にとって米国の関与は欠かせないため、欧州はNATOの5%目標を受け入れ、米国のウクライナへの武器売却の資金を欧州が払うことも決めた。NATOの枠組みは強固だが、信頼できないパートナーとなった米国への依存度を強めることへの抵抗は強くなっている。

米国側の防衛装備品の大量購入への言及は、欧州による米国への依存度の引き下げの動きを牽制かもしれない。

疑問符が付く合意の実効性・持続性

米EUの合意の実効性・持続性には少なくとも3つの側面から疑問符が付く。

第1に、ここまで見てきたとおり合意の内容が曖昧であること。米国と日本を含む他の貿易相手国との合意についても同じことが言える。

第2に多方面に関税による攻撃を仕掛ける米国に複雑な合意の実効を適切に管理・監視する意思、能力、誠実さは期待できないこと。

第3にトランプ大統領が自らの信念や感情に任せて恣意的・場当たり的に関税を行使する姿勢を改める期待は持てないことだ。

トランプ2.0の米国との交渉はダメージコントロールに過ぎず、企業の投資判断に重要な予見可能性の向上にはつながるものではない。米国によって翻弄されることによるダメージを抑制するためには、米国との交渉と同時に貿易パートナーの多角化に力を入れることが不可欠だ。

第1に、ここまで見てきたとおり合意の内容が曖昧であること。米国と日本を含む他の貿易相手国との合意についても同じことが言える。

第2に多方面に関税による攻撃を仕掛ける米国に複雑な合意の実効を適切に管理・監視する意思、能力、誠実さは期待できないこと。

第3にトランプ大統領が自らの信念や感情に任せて恣意的・場当たり的に関税を行使する姿勢を改める期待は持てないことだ。

トランプ2.0の米国との交渉はダメージコントロールに過ぎず、企業の投資判断に重要な予見可能性の向上にはつながるものではない。米国によって翻弄されることによるダメージを抑制するためには、米国との交渉と同時に貿易パートナーの多角化に力を入れることが不可欠だ。

(2025年08月04日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1832

経歴

- ・ 1987年 日本興業銀行入行

・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社

・ 2023年7月から現職

・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師

・ 2017年度~ 日本EU学会理事

・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、

「欧州政策パネル」メンバー

・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員

・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員

・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員

・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員

・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹

伊藤 さゆりのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/05 | 新たな局面に入るロシア制裁・ウクライナ支援 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/30 | ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- | 伊藤 さゆり | |

| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月11日

今週のレポート・コラムまとめ【11/4-11/10発行分】 -

2025年11月10日

「推し」とは何なのか(1)-「推し選」に対して思うこと -

2025年11月10日

グローバル株式市場動向(2025年10月)-米主要テック企業の好業績などから上昇が継続 -

2025年11月10日

米関税政策がもたらすインフレ圧力-9月CPIにみる足元の動向とリスク要因 -

2025年11月10日

中国の物価関連統計(25年10月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米EU関税合意-実効性・持続性に疑問符】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米EU関税合意-実効性・持続性に疑問符のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!