- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 消費者物価(全国25年4月)-食料の上昇ペースが一段と加速

2025年05月23日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.コアCPI上昇率は5ヵ月連続の3%台

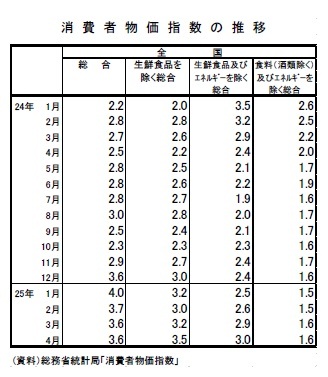

総務省が5月23日に公表した消費者物価指数によると、25年4月の消費者物価(全国、生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は前年比3.5%(3月:同3.2%)となり、上昇率は前月から0.3ポイント拡大した。事前の市場予想(QUICK集計:3.4%、当社予想も3.4%)を上回る結果であった。

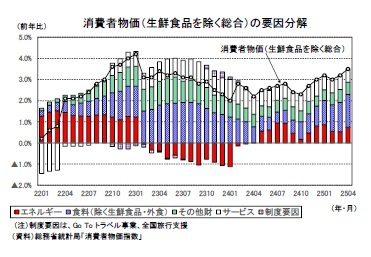

総務省が5月23日に公表した消費者物価指数によると、25年4月の消費者物価(全国、生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は前年比3.5%(3月:同3.2%)となり、上昇率は前月から0.3ポイント拡大した。事前の市場予想(QUICK集計:3.4%、当社予想も3.4%)を上回る結果であった。高校授業料の実質無償化(所得制限撤廃)が押し下げ要因となったが、電気・都市ガス代の補助金縮小により電気代、都市ガス代の上昇率が拡大したこと、食料(生鮮食品を除く)の伸びが一段と加速したことがコアCPIを押し上げた。

生鮮食品及びエネルギーを除く総合(コアコアCPI)は前年比3.0%(3月:同2.9%)、総合は前年比3.6%(3月:同3.6%)となった。

コアCPIの内訳をみると、電気代(3月:前年比8.7%→4月:同13.5%)、ガス代(3月:前年比2.4%→4月:同4.4%)、ガソリン(3月:前年比6.0%→4月:同6.6%)、灯油(3月:前年比8.8%→4月:同9.5%)、の上昇率がいずれも前月から拡大したため、エネルギー価格の上昇率は3月の前年比6.6%から同9.3%へと拡大した。

食料(生鮮食品を除く)は前年比7.0%(3月:同6.2%)と上昇率が前月から0.8ポイント拡大した。食料(生鮮食品を除く)は24年7月の前年比2.6%を底に9ヵ月連続で上昇率が高まった。米類が前月からさらに伸びを高めた(3月:同92.1%→4月:同98.4%)ことに加え、それ以外の品目でも値上げの動きが継続している。

食料の内訳をみると、米の価格高騰がすし(弁当)B(前年比13.8%)、おにぎり(同18.1%)、冷凍米飯(同12.6%)、無菌包装米飯(同16.6%)など関連品目に波及しているほか、干しのり(前年比16.3%)、チョコレート(同31.0%)、調理パスタ(同11.9%)、コーヒー豆(同24.8%)、果実ジュース(同14.6%)など幅広い品目で前年比二桁の高い伸びが続いている。

外食は前年比4.1%(3月:同3.6%)と上昇率が前月から0.5ポイント拡大した。外食は24年6月の前年比2.6%を底に10ヵ月連続で上昇率が高まった。

サービスは前年比1.3%(3月:同1.4%)と上昇率が前月から0.1ポイント縮小した。外食のほか、鉄道運賃(JR)(3月:前年比0.1%→4月:同1.5%)、補習教育(3月:前年比1.9%→4月:同2.8%)、テーマパーク入場料(3月:前年比1.7%→4月:同3.8%)などは上昇率が高まったが、高校授業料の実質無償化により、高等学校授業料(公立)(3月:前年比▲6.7%→4月:同▲94.1%)の下落率が急拡大したことがサービス価格を押し下げた。

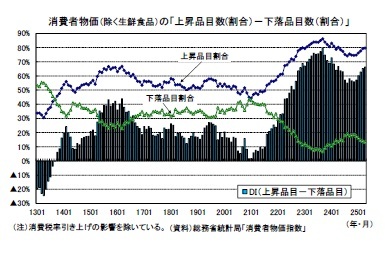

2.物価上昇品目数が5ヵ月連続で増加

3.コアCPI上昇率は25年夏場に3%を割り込む見込み

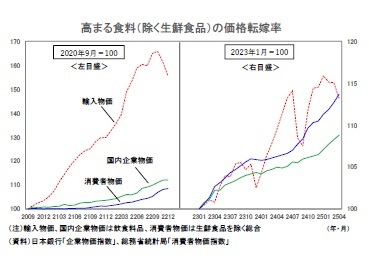

コアCPI上昇率は5ヵ月連続で3%台となったが、特に目立つのが食料の上昇ペース加速である。食料(生鮮食品を除く)は23年8月の前年比9.2%をピークに24年7月には同2.6%まで鈍化したが、その後は輸入物価の再上昇に米価格の高騰が加わったことから再び上昇率が高まり、25年4月は同7.0%となった。

川上段階(輸入物価)の食料品価格の上昇率は23年夏頃に比べれば低水準にとどまっているが、川下段階(消費者物価)の価格転嫁率は当時よりも高まっている。飲食料品の輸入物価は20年秋頃から23年末にかけて約60%の急上昇となった。この間、消費者物価の食料品(除く生鮮食品)の上昇率は10%弱にとどまっていた。

川上段階(輸入物価)の食料品価格の上昇率は23年夏頃に比べれば低水準にとどまっているが、川下段階(消費者物価)の価格転嫁率は当時よりも高まっている。飲食料品の輸入物価は20年秋頃から23年末にかけて約60%の急上昇となった。この間、消費者物価の食料品(除く生鮮食品)の上昇率は10%弱にとどまっていた。

これに対し、23年初から足もとまでの飲食料品の輸入物価上昇率は15%程度と前回の上昇局面の4分の1程度にとどまっているが、この間に消費者物価の食料品は10%以上上昇している。人件費や物流費の価格転嫁に加え、物価高が継続したことで企業の値上げに対する抵抗感が薄れていることがこの背景にあると考えられる。食料の上昇率は当面高止まりする可能性が高い。

これに対し、23年初から足もとまでの飲食料品の輸入物価上昇率は15%程度と前回の上昇局面の4分の1程度にとどまっているが、この間に消費者物価の食料品は10%以上上昇している。人件費や物流費の価格転嫁に加え、物価高が継続したことで企業の値上げに対する抵抗感が薄れていることがこの背景にあると考えられる。食料の上昇率は当面高止まりする可能性が高い。一方、ガソリン補助金は5/22から新制度が始まっており、ガソリン、灯油価格の前年比上昇率は今後大きく低下することが見込まれる。また、電気・都市ガス代の支援策は25年3月使用分(CPIヘの反映は4月)で終了したが、政府は7~9月使用分で再開することを検討している。補助金の大きさにもよるが、電気・都市ガス代の支援策は24年8~10月使用分でも実施されているため、前年比上昇率の押し下げ幅は限定的にとどまるだろう。

現時点では、コアCPI上昇率は、エネルギー価格の上昇率低下を主因として25年夏場に3%を割り込んだ後、年内は2%台の推移が続くと予想している。

(2025年05月23日「経済・金融フラッシュ」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/18 | 2025~2027年度経済見通し(25年11月) | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/11/17 | QE速報:2025年7-9月期の実質GDPは前期比▲0.4%(年率▲1.8%)-トランプ関税の影響が顕在化し、6四半期ぶりのマイナス成長 | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【消費者物価(全国25年4月)-食料の上昇ペースが一段と加速】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

消費者物価(全国25年4月)-食料の上昇ペースが一段と加速のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!