- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 異例ずくめの高額療養費の見直し論議を検証する-少数与党の下で二転三転、少子化対策の財源確保は今後も課題

異例ずくめの高額療養費の見直し論議を検証する-少数与党の下で二転三転、少子化対策の財源確保は今後も課題

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――高額療養費見直しの経緯(1)~予算案決定までの流れ~

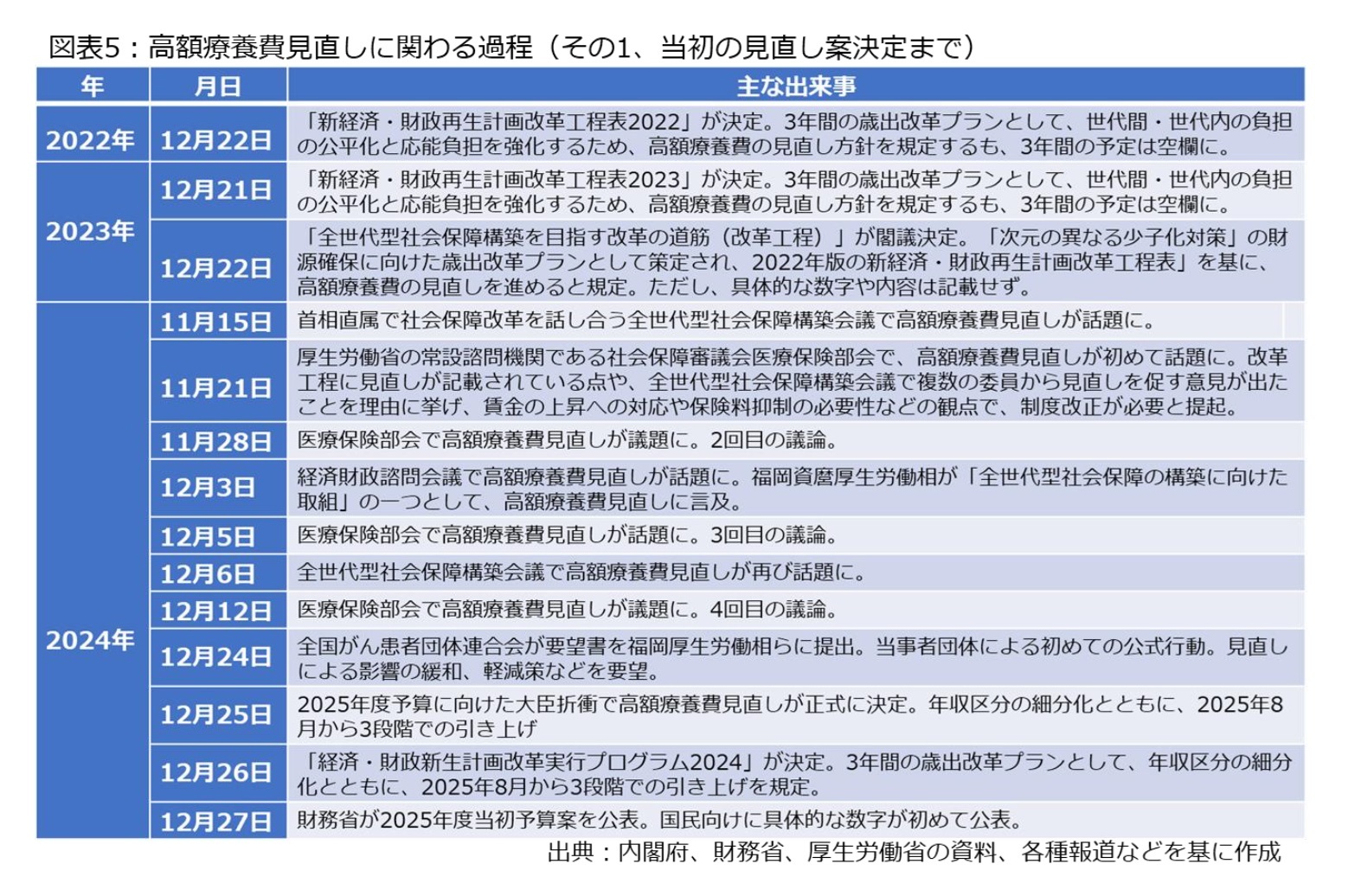

見直しの「号砲」となったのは2024年11月15日の全世代型社会保障構築会議だった。これは首相直属で社会保障改革を話し合う会議体であり、複数の委員から「高額療養費についても当然としてメスを入れるべきだと思います」「やはり一番上の自己負担限度額の上限の引上げが必須だ」といった声が出た。

しかし、これらの発言は急に出たのではなく、その1週間ほど前の報道では「高額療養費の上限引き上げを検討」といった記事が流れていた8。このため、水面下で模索されていた政府の検討が公式に浮上したと言えるであろう。

8 例えば、2024年11月8日の『共同通信』配信記事を見ると、首相主導で社会保障改革を議論するため、全閣僚で構成する「全世代型社会保障構築本部」が同日、石破内閣で初めて開催された際、高額療養費の上限額引き上げを含む社会保障の歳出改革工程表の具体化を進めるよう関係閣僚に指示したと出ている。しかし、議事要旨には「高額療養費」「医療」といった言葉は見受けられず、取材で得た情報などを追加したと思われる。

その後、11月21日の医療保険部会で、厚生労働省の考え方が示された。その際、事務局の保険局は高額療養費に手を付ける理由として、改革工程に示されている点、さらに全世代型社会保障構築会議で複数の委員から見直しを求める意見が出たことに言及。その上で、先に触れた通り、▽医療の高度化で保険料負担が上昇している点、▽賃上げなど前回の見直しからの経済環境の変化を踏まえる必要性、▽現役世代を中心に保険料負担の軽減を求める声が強まっている点――などが理由として列挙された。

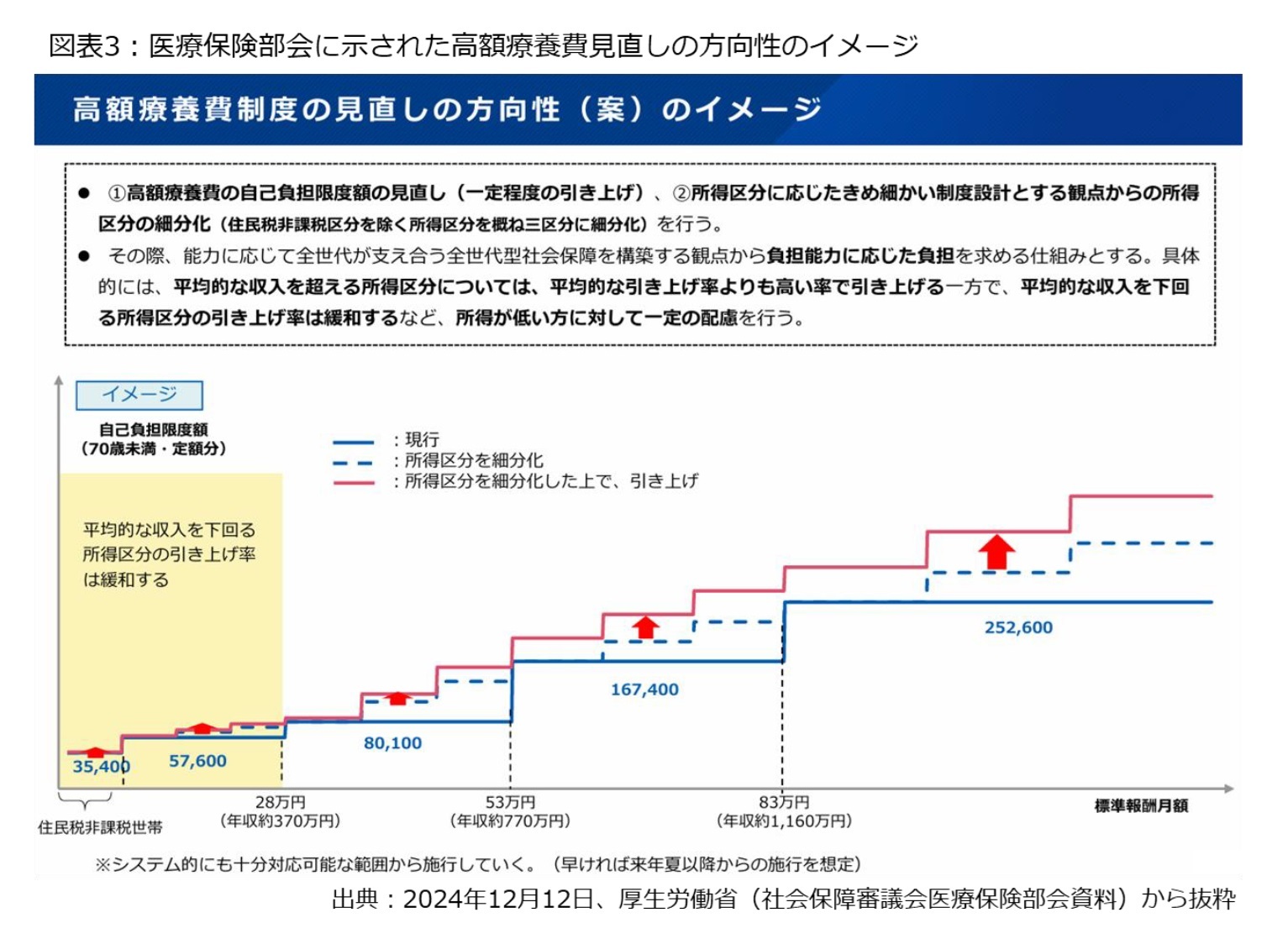

さらに、「検討の方向性(案)として、(1)限度額の一定程度の引き上げ、(2)所得区分に応じたキメ細かい制度設計とする観点からの所得区分の細分化――という2つを挙げた。これに対し、健康保険組合連合会(以下、健保連)や経団連などの委員が原則として賛意を示した。

続く11月28日の医療保険部会でも高額療養費の見直しが話題となった。この時、保険局は前回の意見を整理しつつ、高額療養費の細かいデータなどを説明。これに対し、日本医師会(以下、日医)の委員が「丁寧な議論」を求めた程度で、大きな反対意見は出なかった。

3回目となる12月5日の医療保険部会では、過去2回分の意見の整理や詳細なデータが示された後、各委員の意見表明に移った。ここでは健保連と経団連の委員が賛成する一方、日医の委員が70歳以上の外来特例の見直しによる影響を中心に、患者の受療行動の変化を見極める必要性などを指摘し、4回目の12月12日の医療保険部会でも同様の議論が展開された。

こうした議論を踏まえると、保険料負担を抑制する観点に立ち、健保連や経団連などの委員が見直しに賛意を示し、日医など一部の委員が見直しによる悪影響とか、高額療養費のセーフティネットとしての側面などを指摘するものの、大きな反対意見は示されなかった。

しかし、4回目が終わった時点でも保険局から具体的な見直し案は提示されず、図表3のような見直しの大まかなイメージが示されていただけだった。このため、「全世代での応能負担強化」「保険料負担抑制の必要性」という総論では一致していたものの、図表1のような具体的な数字を基にした議論が展開されたわけではなかった。

一方、経済財政政策の方向性を首相主導で話し合う経済財政諮問会議でも12月3日に話題となり、福岡資磨厚生労働相が「高額療養費の見直しの検討など、能力に応じて皆が支え合う、全世代型社会保障の構築に向けた取組を進めていく」とする資料を提出した。

さらに、民間議員の一人が「物価・賃金が上昇する中で上限が維持されてきた高額療養費の自己負担限度額は、セーフティネットの役割を維持しつつ引上げ」とする資料を提出し、当日の会議でも「こういう細かい話も含めて議論していくことが重要」と述べた。

このほか、与党でも高額療養費の見直しが議論になり、12月13日の社会保障制度調査会と医療委員会の合同会議9で、元厚生労働相の田村憲久社会保障制度調査会長が「全世代型社会保障構築を構築していくなかで、どのような負担をお願いしていくのかの議論となる」と発言。元厚生労働相で後藤茂之医療委員長も予算編成に道筋を付ける必要性を示した。その後、保険局の説明を踏まえ、合同会議の結論として、田村調査会長と後藤委員長に対応が一任された。

結局、12月25日の閣僚折衝を通じて、同月27日に公表された2025年度当初予算案の説明資料で、図表1のような詳細な数字が初めて示された。さらに、2025年1月23日の医療保険部会で、図表1の見直し案が医療保険部会の委員に対し、公式に初めて示された上で、給付費抑制額が計5,330億円に及ぶことも明らかにされた。

9 2024年12月23・30日『週刊社会保障』No.3298を参照。

このほか、経済財政諮問会議を中心に決まる政府文書の位置付けも確認したい。このうち、毎年6月頃に経済財政政策の方向性を示す「経済財政運営と改革の基本方針」(いわゆる骨太方針)では、2023年版も、2024年版でも「高額療養費」の文言は見受けられない。

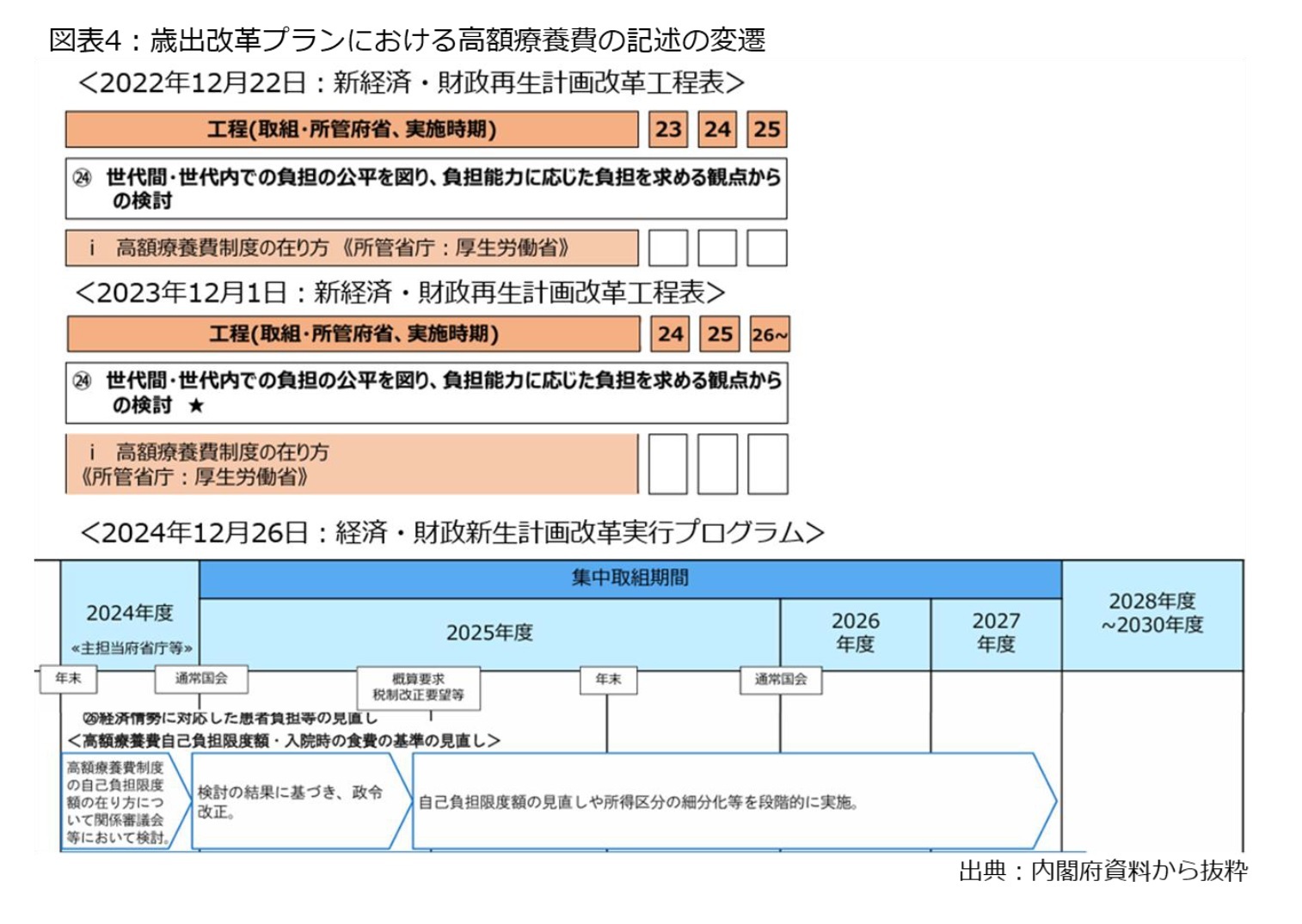

さらに、経済財政諮問会議を中心に毎年12月に決まっている歳出改革のプランの文言でも、高額療養費の見直し方針が具体的に記述されたわけではなかった。これが先に触れた「新経済・財政再生計画改革工程表」(以下、工程表と表記)であり、2022年12月22日に公表された工程表では、図表4上の通り、高額療養費の見直しが言及されていたが、2023年、2024年、2025年に実施または検討の予定が記載されておらず、空欄だった。同じように2023年12月21日に決まった工程表でも図表4の真ん中に出ている通り、2024年、2025年、2026年の欄に何も書かれていなかった。つまり、向こう3年間の段取りを示す文書には2年連続で何も書かれていなかったことになる。

ただ、2024年12月26日に決まった「経済・財政新生計画改革実行プログラム」(以下、「実行プログラム」と表記)では図表4下の通り、「高額療養費制度の自己負担限度額の在り方について関係審議会等において検討」(2024年度)、「検討の結果に基づき、政令改正」(2025年度前半)、「自己負担限度額の見直しや所得区分の細分化等を段階的に実施」(2025年度後半以降)との段取りが盛り込まれた。

この実行プログラムは新経済・財政再生計画改革工程表の後継版であり、その役割や位置付けは実質的に変わっておらず、前日に実施された閣僚折衝の内容を踏まえ、図表4下のような3年間の方向性が示されたと言える。

要するに、3年間の歳出改革プランを示す文書を追っ掛けると、2022年、2023年は項目だけにとどまっており、何も記述されていなかったが、2024年になって急遽、政府の方針決定を踏まえて、具体的に記入されたことになる。

以上、当初の見直し案が決まるまでの主な過程を整理したのが図表5である。こうした過程を振り返ると、高額療養費の見直しは以前から話題には上がっていたものの、具体的な見直し論議は2024年11月から急浮上した様子を看取できる。

その一つの証左として、2024年8月の専門誌に載った厚生労働省幹部のインタビュー10でも、医療保険制度改革の論点として、金融所得を加味する可能性や賃上げ・物価上昇への対応、出産費用の保険適用などが話題に挙がっているが、高額療養費は触れられていなかった。

さらに、医療保険部会では図表1のような形で具体的な数字も検討過程では示されておらず、議論に粗っぽさが見受けられる。このほか、医療保険部会では、がん患者など当事者団体の意見を公式に聞く場も設けられていなかった。このことが患者団体の反発を強め、見直しを求める声が大きくなる一因となった。

実際、こうした過程を経て生まれた当初の見直し案は少数与党の下、政治的な判断に翻弄されることになる。次に、予算案が国会提出後に二転三転した様子を見る。

10 2024年8月21日『社会保険旬報』No.2937に掲載された鹿沼均保険局長に対するインタビュー記事。

(2025年04月10日「基礎研レポート」)

関連レポート

- 2025年度の社会保障予算を分析する-薬価改定と高額療養費見直しで費用抑制、医師偏在是正や認知症施策などで新規事業

- 2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(中)-次元の異なる少子化対策と財源対策の論点と問題点

- 2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(下)-少子化対策の余波で作られた「改革工程」の実効性と問題点

- 政策形成の「L」と「R」で高額療養費の見直しを再考する-意思決定過程を詳しく検討し、問題の真の原因を探る

- 認知症基本法はどこまで社会を変えるか-当事者参加などに特色 問われる自治体や事業者の取り組み

- 10月に予定されている高齢者の患者負担増を考える-無料化法から50年、老人保健法から40年を機に

- 高齢者医療費自己負担2割の行方を占う-今夏の取りまとめに向けて、所得基準の線引きで調整難航か

- 介護保険の2割負担拡大、相次ぐ先送りの経緯と背景は?-「改革工程」では2つの選択肢を提示、今後の方向性と論点を探る

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化 -

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【異例ずくめの高額療養費の見直し論議を検証する-少数与党の下で二転三転、少子化対策の財源確保は今後も課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

異例ずくめの高額療養費の見直し論議を検証する-少数与党の下で二転三転、少子化対策の財源確保は今後も課題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!