- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 環境経営・CSR >

- サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(2)-消費者はなぜ動かない?エシカル消費の意識・行動ギャップを生み出す構造的要因

サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(2)-消費者はなぜ動かない?エシカル消費の意識・行動ギャップを生み出す構造的要因

生活研究部 准主任研究員 小口 裕

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

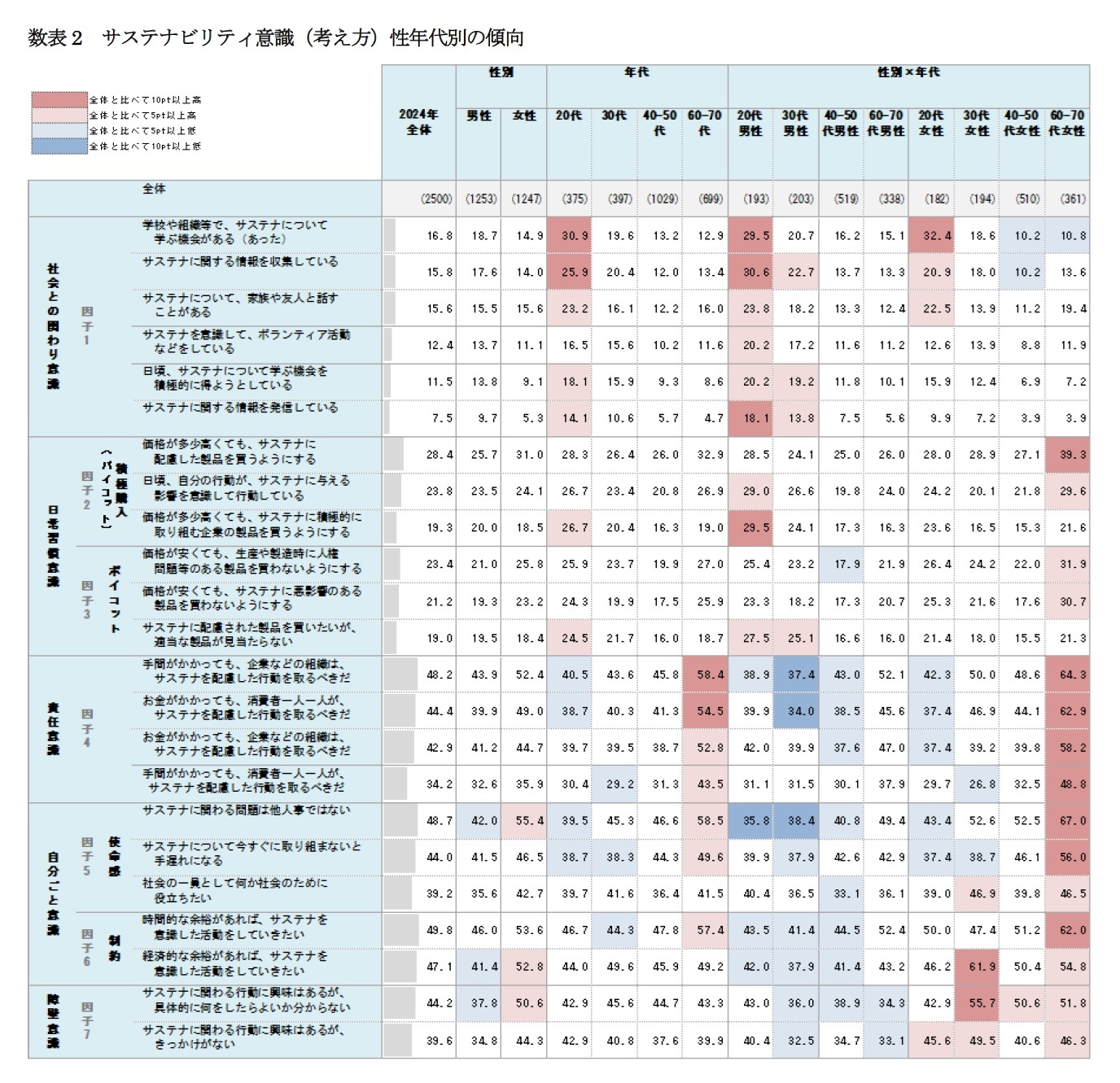

20代は「社会との関わり意識(因子1)」が全般的に高めであり、サステナビリティについての日常的な学びの機会の好影響が伺える。また、「サステナに関する情報を収集している」(25.9%)、「サステナについて家族や友人と話すことがある」(23.2%)など、情報収集や発信に積極的でもある。

その一方で、「責任意識(因子4)」や「自分ごと意識(因子5・因子6)」において若年層の意識は高いとは言えず、年代を重ねるにつれて意識が高まる傾向が見られる。また、「障壁意識(因子7)」をみると、「サステナに関わる行動に興味はあるが、具体的に何をしたらよいか分からない」が女性で高い。特に30代女性では55.7%と高く、サステナ意識の高まりと実践の間で思い悩む実態もうかがえる。

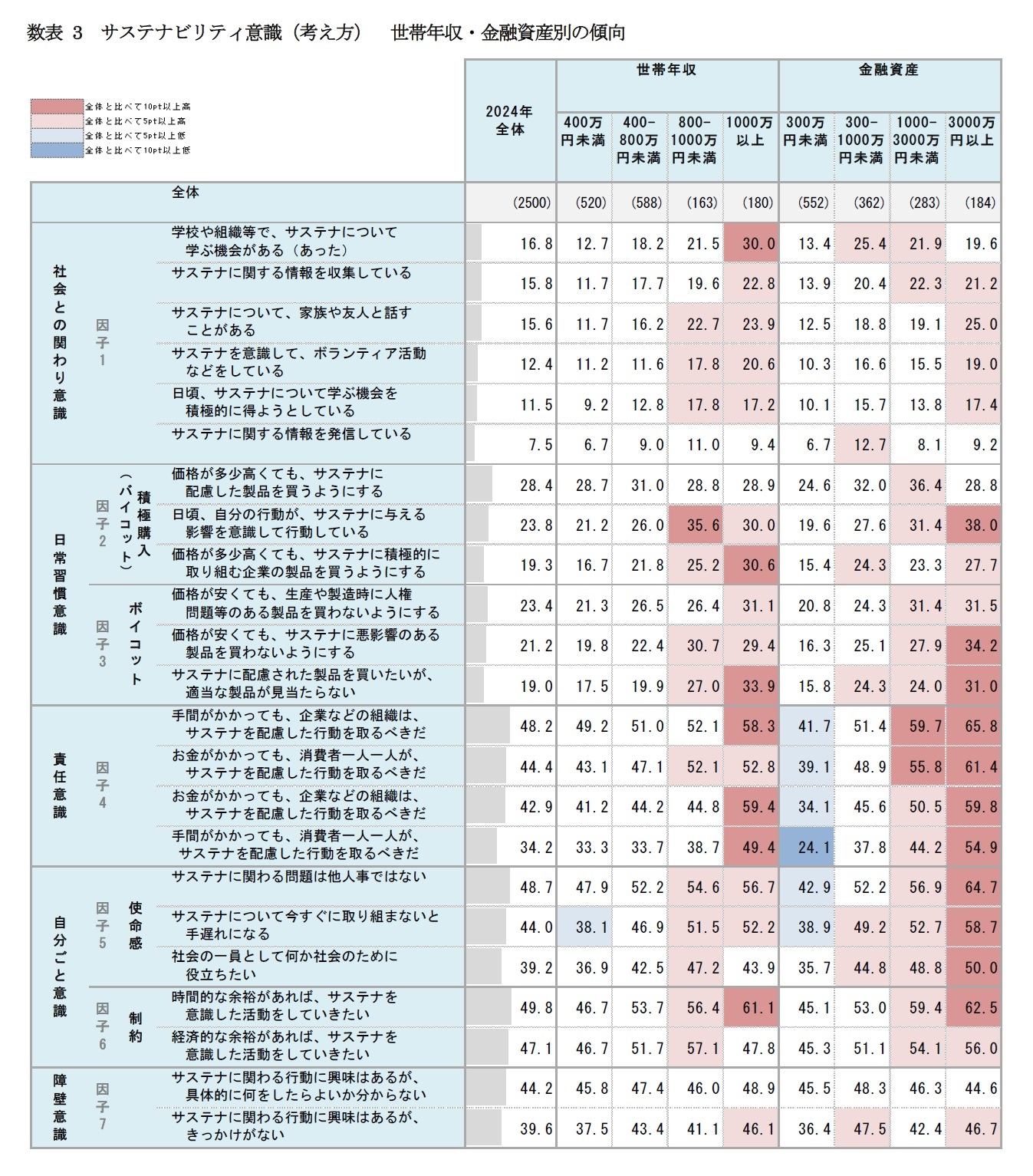

特に「責任意識(因子4)」は、手間や金銭負担を前提として責任感を問う項目となっており、「自分ごと意識」も同様に、金融資産の影響を強く受ける傾向がうかがえる。

3――消費者の「サステナビリティに関する日常行動」の動向

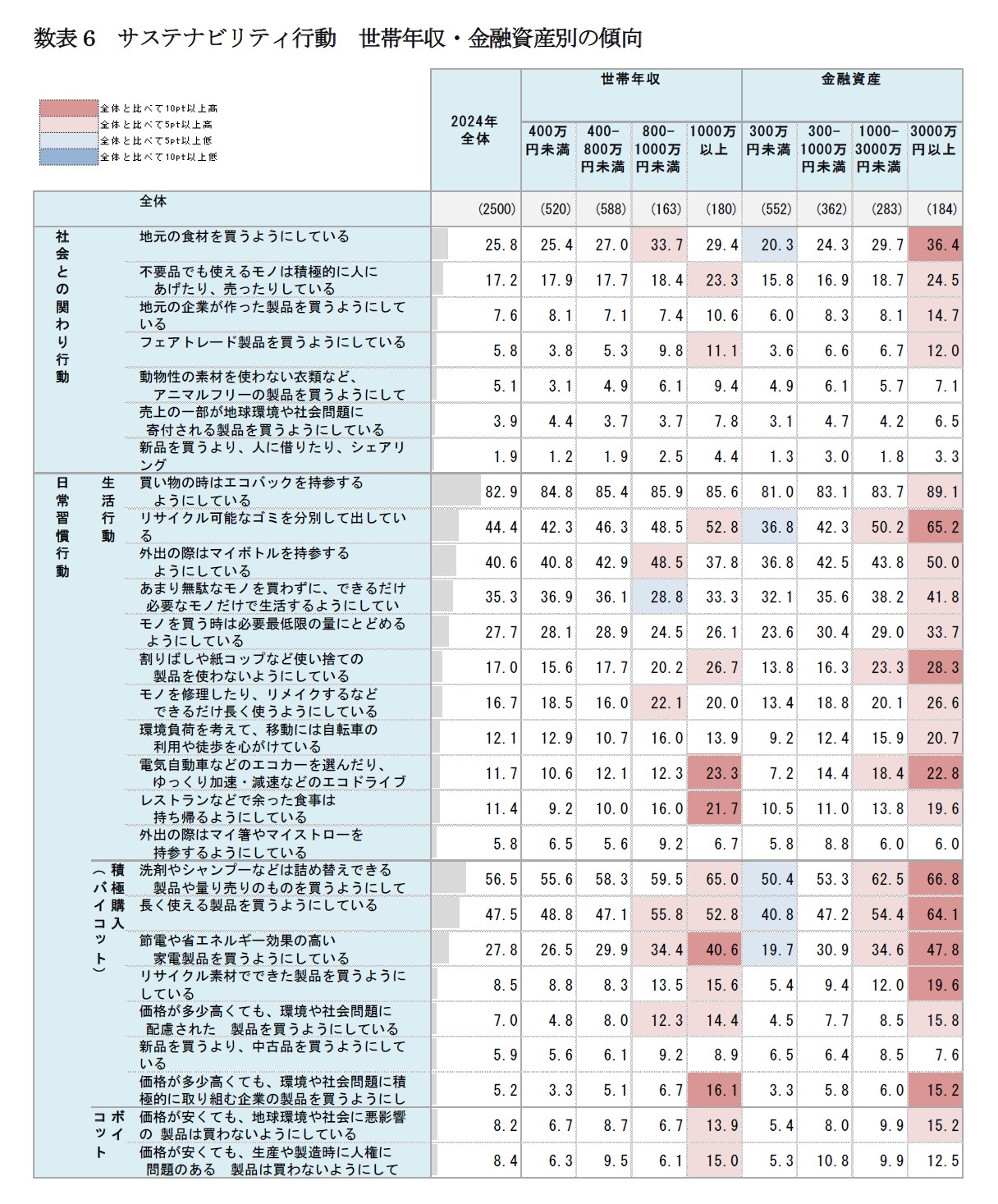

次に、「持続可能性(サステナビリティ)に関する日常行動」について、「日頃行っていること(日常行動)」のデータを確認する。複数回答形式で聴取し、それを集計したデータを示している。

分析対象とした27項目の日常行動データについて、「持続可能性(サステナビリティ)に関する考え方」に合わせて、「社会との関わり(行動)」「日常習慣(行動)」に分類し、後者をさらに「生活行動」「積極購入(バイコット)」「ボイコット(積極非購入)」に細分化している。

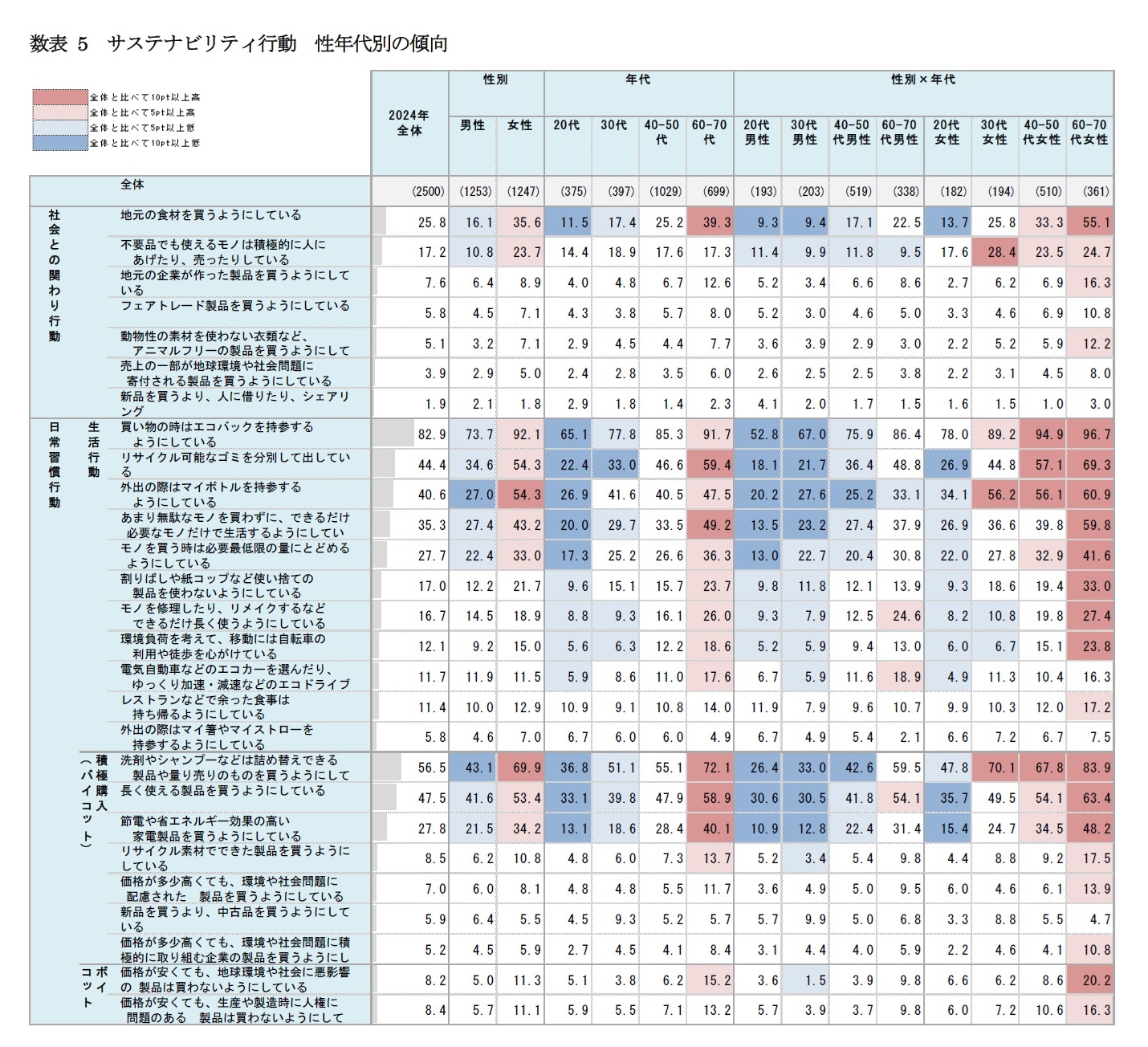

分析対象とした27項目の日常行動データについて、「持続可能性(サステナビリティ)に関する考え方」に合わせて、「社会との関わり(行動)」「日常習慣(行動)」に分類し、後者をさらに「生活行動」「積極購入(バイコット)」「ボイコット(積極非購入)」に細分化している。日常行動で全体的に高いのは、「生活行動」であり、「買い物の時はエコバッグを持参するようにしている」(82.9%)、「リサイクル可能なゴミを分別して出している」(44.4%)、「外出の際はマイボトルを持参するようにしている」(40.6%)など、習慣化しやすい行動が4割を超えている。

また、「積極購入(バイコット)」では、「洗剤やシャンプーなどは詰め替えできる製品や量り売りのものを買うようにしている」(56.5%)、「長く使える製品を買うようにしている」(47.5%)など、単なるエシカル消費にとどまらず、コスト削減やごみ減量といった生活上のベネフィットと結びついた行動が支持を集める傾向がある。「社会との関わり行動」では、「地元の食材を買うようにしている」(25.8%)が比較的高めとなった。また、「ボイコット(積極非購入)」については、総じて10%未満と低めの水準にとどまっている。

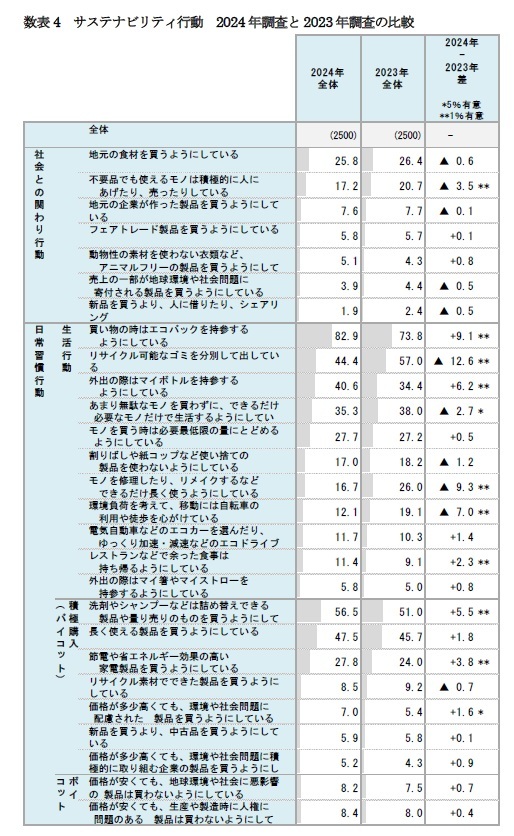

次に、2023年度との比較を確認する(引き続き数表4)。全般的に有意(p<.01)に変化したのは「日常習慣行動」で、特に「生活行動」と「積極購入(バイコット)」となった。ただし、「積極購入(バイコット)」は増加した項目が多いが、「生活行動」では増減がまばらとなった。

「生活行動」で有意(p<.01)に増加したのは、「買い物の時はエコバッグを持参するようにしている」(+9.1pt)、「外出の際はマイボトルを持参するようにしている」(+6.2pt)、「レストランなどで余った食事は持ち帰るようにしている」(+2.3pt)であった。プラスチック削減に関する政策や企業の取り組みが消費者のエシカル意識にポジティブな影響を与え、エコバッグやマイボトルの利用が増加したとも考えられる。また、物価上昇や電気料金の値上げの影響により、コスト節減も意識した行動(省エネ家電の購入、詰め替え商品の利用、食品ロス対策)も総じて増加している。

女性は家庭内の消費決定全般に関与するケースが多く、食品・日用品の購買機会も一般的に男性より多いことから、エコバッグ持参やリサイクルなどの生活習慣が根付いている様子がうかがえる。

また、シニア・シルバー層においても、環境や社会問題に関する情報接触機会の多さ(テレビ視聴を通じて情報を得るなど)や、地域のリサイクル活動や環境保全活動への参加のしやすさ、価格以上に健康や品質、社会的価値を重視する購買スタイルなどが、この傾向を後押ししている可能性もある。この点に関する詳細な分析は、別稿で改めて試みる予定である。

12 ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート(2022年5月)「サステナビリティに関する意識と消費行動」、基礎研レポート(2023年9月)「サステナビリティに関わる意識と消費者行動」

4―― 次回(第3回)に向けて~エシカル行動を抑制する構造的要因と、その促進アプローチ

次回(第3回)は、今回の結果を用いて、消費者がサステナビリティ行動を抑制する構造的要因について、エシカル消費を題材として分析・考察した上で、それを促進するアプローチについて、サステナブル・マーケティング13の視点からの仮説構築と提案を試みたい。

13 基礎研レポート(2024年10月)「実効性と成果が問われ始めた企業のサステナビリティ推進」を参照。

(2025年03月21日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(1)-踊り場に立つサステナビリティの社会認知と、2030年への課題

- サステナビリティに関する意識と消費行動-意識はシニア層ほど高いが、Z世代の一部には行動に積極な層も

- サステナビリティに関わる意識と消費行動(1)-SDGsは認知度7割だが、価格よりサステナビリティ優先は1割未満

- 実効性と成果が問われ始めた企業のサステナビリティ推進-稼ぐ力との両立を目指す「サステナブルマーケティング」とは

- 企業のマーケティングや営業にもサステナビリティ変革の足音-34年ぶりのマーケティング定義刷新に見る地方創生への期待

- 地方創生2.0とサステナビリティ~地方創生SDGs推進に向けて重要度が高まる「データ利活用」

03-3512-1813

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 | 小口 裕 | 研究員の眼 |

| 2025/10/23 | 御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) | 小口 裕 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/09/17 | ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから | 小口 裕 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(2)-消費者はなぜ動かない?エシカル消費の意識・行動ギャップを生み出す構造的要因】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(2)-消費者はなぜ動かない?エシカル消費の意識・行動ギャップを生み出す構造的要因のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!