- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 2024年度トリプル改定を読み解く(上)-物価上昇で賃上げ対応が論点に、訪問介護は不可解な引き下げ

2024年度トリプル改定を読み解く(上)-物価上昇で賃上げ対応が論点に、訪問介護は不可解な引き下げ

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

こうした財務省の意見に対し、日医の松本吉郎会長は「通常の医療とコロナ対応で頑張った医療従事者のまさに心が折れる」「マイナス改定は全くもって現実的ではない」などと猛反発した8。武見氏も「高齢化が進展するなかで医療分野の賃上げは極めて重要だ」と語った9。

さらに、与党サイドからも「物価が上がり、政府を挙げて人件費を上げなければいけないと言っている中で、診療報酬改定をマイナスにするとは驚いた。その中身を見ると完全に分断を図ろうという意図が見え見えだ。開業医の狙い撃ちだ」「報酬改定でしっかりと賃金を上げられる財源を確保しなければいけない」という意見が出る10など、改定率を巡って例年よりも激しいサヤ当てが演じられた。

特に、ここでは「分断」「狙い撃ち」という言葉が重要と思われる。財務省の主張は「診療所」に限定されており、「病院と診療所を分断することで、主に開業医で構成する日医を孤立させようとする動き」と受け止めたと思われる。実際、日医会長の松本氏も「どこかを削ってそれを財源に回すといった発想ではなく、医療・介護の従事者、全職種の賃上げを果たすことが極めて重要」と述べていた11。

結局、改定率を巡る対立は2023年12月末の最終局面まで続いた。この種の利害調整では通常、官房長官や与党政調会長、与党関係議員が間に入ること、12月末の予算案確定までに意見対立の溝は少しずつ埋まっていくのだが、今回の改定では厚生労働省などが1%超の引き上げを求めたのに対し、伸び幅を0.2~0.3%程度に収めたい財務省が反対。最後まで折り合いが付かず、大臣合意と首相裁定に持ち込まれたようだ。それだけ賃上げを望む「風」が強かったと言えるし、自民党の政治資金問題で、政府・与党の意思決定システムが機能不全に陥っていた点も指摘できるだろう。

では、こうした改定率の決着をどう評価すればいいだろうか。以下、診療報酬改定に関わる論点として、賃上げやインフレ対応の評価を試みるとともに、賃上げを図る方法として、複雑な加算制度が作られた点を考察する。その上で、賃上げ対応を加算で縛る手法の利点と欠点を検討するほか、賃上げ対応の「見返り」的に決まった生活習慣病関係の見直しの内容や影響なども論じる。介護報酬と障害福祉サービス報酬に関しては、本稿の後半で触れることにする。

8 2023年11月22日の記者会見における発言。同日『m3.com』配信記事を参照。

9 2023年12月13日『日本経済新聞』電子版配信記事から引用。

10 2023年12月4日に開催された日医など関係42団体で構成する国民医療推進協議会の総決起大会における自民党の田村憲久政調会長代行・元厚生労働相の発言。同日の『m3.com』配信記事を参照。

11 同上配信記事を参照。

4――診療報酬改定に対する評価

12 2023年12月20日の記者会見における発言。同日『日医ニュース』配信記事を参照。

ここで注目されるのが診療報酬改定における賃金引き上げの方法である。今回の診療報酬改定では、看護職員やリハビリテーション職員などの給与を引き上げるため、加算に相当する「ベースアップ評価料」が新設された。図表1で言うと、青色及び青字の部分に相当するプラス0.61%の部分である。

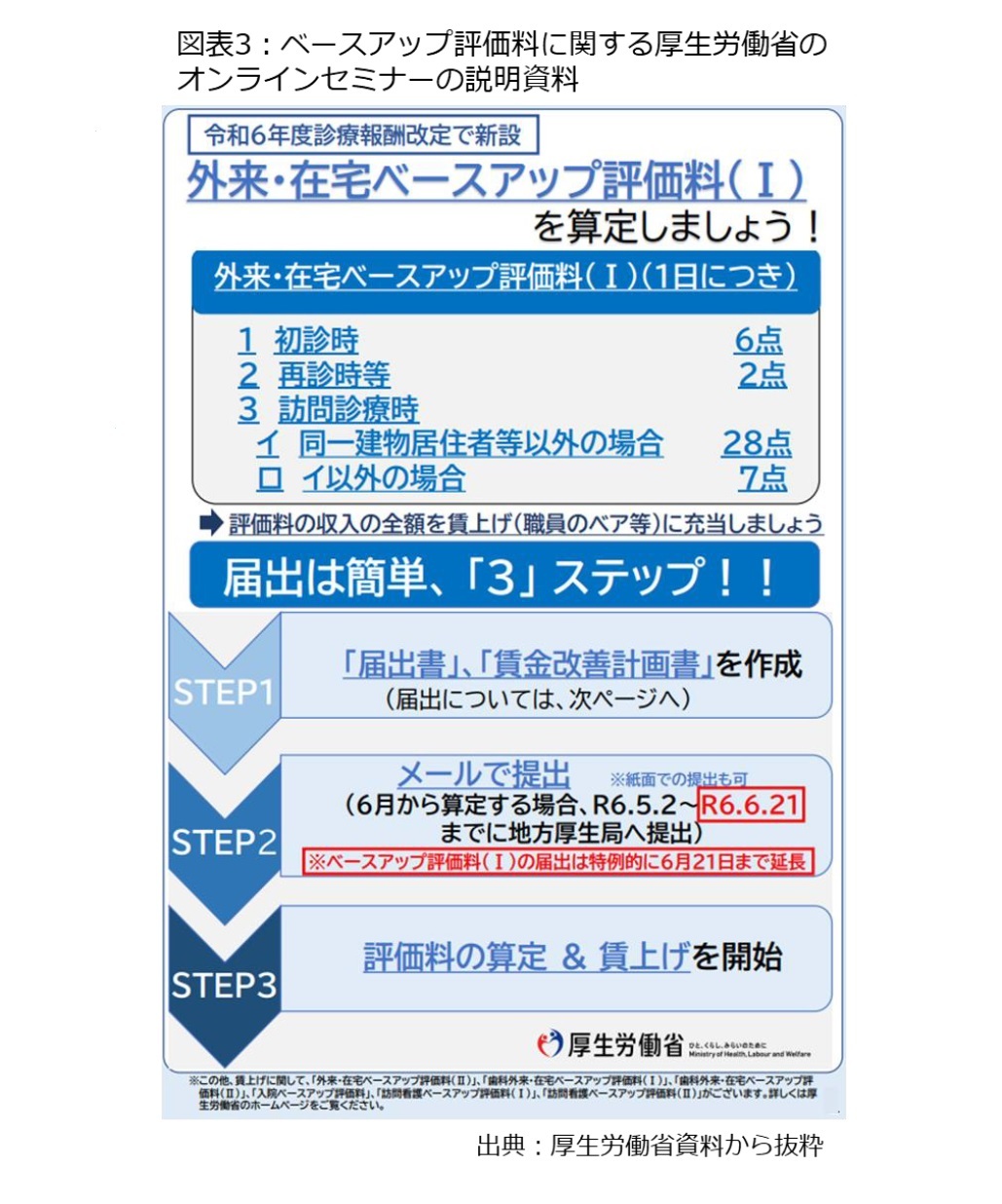

この仕組みは非常に複雑であり、外来・在宅医療に関しては、外来医療または在宅医療を提供している医療機関を対象とした「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」(初診時の場合は1日当たり6点、1点は10円、以下は同じ)が創設された。

さらに、外来医療または在宅医療を手掛ける診療所に対する「外来・在宅ベースアップ評価料(II)」は8段階で設計され、1日当たり初診または訪問診療を実施した場合は8点、条件をクリアした場合は最大64点を取れるとされた。入院でも「入院ベースアップ評価料1」(1点)から「入院ベースアップ評価料165」(165点)まで165段階の加算が細かく積み上げられた。

こうした複雑な加算を通じて、賃上げが実施されることになった理由について、中央社会保険医療協議会(中医協、厚生労働相の諮問機関)会長を務める小塩隆士・一橋大経済研究所特任教授は「医療従事者の働き方は地域や医療機関によって大きく異なり、公平な賃上げを実現するために、報酬面で細かな調整が必要になりました」と説明している13。

一方、改定財源のうち、図表1の赤字で示した0.28%の部分については、40歳未満の勤務医師や勤務歯科医師、事務職員の賃上げに充てるとされたが、加算が設定されたわけではない。このため、賃上げに回る明確な保証がないとして、中医協の支払側から厳しい意見が示されている。

例えば、健保連は「我々としては忸怩たる想いもある」「目的が達成できていない場合には、次回改定で見直すということも当然」とクギを刺している14。日本労働組合総連合会(以下、連合)も同じ観点に立ち、「加算ではなくて(筆者注:初診料などと)一緒になっていると、賃上げにどの部分が使われているかが分からない」としている15。

これに対し、日医会長の松本氏は「手当てされた分は、スタッフの方々にそれを届ける責務がある」と述べている16。賃上げの改定財源には貴重な保険料や税金(公費)が充当されているだけに、健保連や連合が主張する通り、その使途を厳しく問うことは重要であり、日医が言う「責務」が果たされたのか検証が欠かせない。

13 2024年5月13日『週刊社会保障』No.3267におけるインタビューを参照。

14 2024年2月14日の記者会見における健保連の三宅泰介政策部長の発言。同月15日『ミクスOnline』配信記事を参照。

15 2024年2月14日の記者会見における連合総合政策推進局の佐保昌一局長の発言。同日の『m3.com』配信記事を参照。

16 2024年2月14日の記者会見における日医会長の松本氏の発言。同日『m3.com』配信記事を参照。

その半面、ベースアップ評価料のような加算で縛る利点と欠点は意識する必要がある。今回のように加算で給与を引き上げる方法は元々、介護・障害福祉職員の処遇改善加算で始まった経緯があり、体系が簡素化された2024年度改定を含めて、2012年度以降、財源が確保されたタイミングなどを通じて、給与が段階的に引き上げられてきた。

その後、介護・福祉職員と同様の仕組みが看護職員の給与引き上げでも採用され、2022年度改定では看護職員の給与引き上げに関する加算措置として、「看護職員処遇改善評価料」が創設された17。こちらも確実な給与引き上げに繋がるように加算で使途が制限されており、これら全ての加算では給与水準の変化などを国に報告することも義務付けられている。

今回のベースアップ評価料では、上記で挙げた先例が参考にされた経緯があり、プラス面としては、財源を着実に給与引き上げに回せる点を指摘できる。その結果、現場職員は恩恵を受けるし、裏付けとなる保険料や公費(税金)を負担する人に対しての説明責任も果たされやすくなる。

一方、マイナス面として、資料提出など医療機関の事務負担が増える点は否定できない。実際、中医協会長の小塩氏は今回の対応について、「医療提供体制を維持するために必要」としつつも、「医療機関の方々の事務作業が膨らむことは申し訳ない」と理解を求めている18。先例となった介護職員の処遇改善加算も繰り返し見直しが入った結果、現場の事務負担が増大していることを考えると、同じような不満が医療現場から示される可能性が高い。日医の長島公之常任理事もベースアップ評価料について、「仕組みが複雑で細かな計算が必要になるため、実際にはどのように算定し、具体的にどの程度の賃上げが行えるのか、見通しがつきづらいといった不安の声が(筆者注:現場から)上がっている」と認めている19。

この関係では、厚生労働省が開催したオンラインセミナーに注目したい。厚生労働省はベースアップ評価料を解説するセミナーを開催し、アーカイブもYouTubeに載せている120。特に、新体系がスタートする直前の5月に開催されたセミナーでは冒頭、伊原和人保険局長が図表3の資料を示しつつ、「特に開業の先生方にとっては『面倒臭い』とか、『手間が掛かるんじゃないか』というご意見も伺いますけど、(略)届出は意外と簡単で3ステップでできます」と説明。さらに、ベースアップ評価料に関する資料の提出期限を6月3日から6月21日にまで延長する方針も示した。

管見の限り、こうした対応は極めて異例であり、賃上げに対する厚生労働省と日医の強い思いが伺えるとともに、「制度が複雑」「手続きが煩雑」といった現場の不満に対応する狙いがあると見ても差し支えないだろう。

しかし、2026年度以降の対応を視野に入れると、制度の複雑化が進む危険性が高い。そもそもの前提として、現在の経済情勢を踏まえると、2026年度診療報酬改定でも賃上げ対応は引き続き焦点になると見られており、厚生労働省幹部は「他の産業でも賃上げが進む中で、医療分野でいかに人を確保し続けられるかが大切」21、「医療・介護人材の処遇改善は、今後も重要課題の一つになる」22と述べている。

このため、ベースアップ評価料の仕組みが継続されることはほぼ間違いないと思われる。実際、日医は「2年後の改定でもベースアップ評価料を継続して、その時の状況にふさわしい賃上げ対応ができる原資を確保することです。そうでなければ、各医療機関が安心して賃上げすることができません」と期待感を示している23。

さらに、介護職員処遇改善加算が継続されている点を引き合いに出しつつ、中医協の診療側委員の一人も「評価料をなくすことはできないと考えています」「入院基本料や初再診料を大幅にアップできる局面が来ない限り、外せない点数になっている」との認識を披露している24。

一方、一般的な傾向として、診療報酬の加算は改定の度に複雑化することが多い。複雑で多様な医療現場へのテコ入れを診療報酬という単一のルールで統制しようとすると、「○○の場合は加算」「××を満たせば減算」といった形でルールが細かく定められるようになるためである。

その結果、加算のルールや点数は複雑化して行くのが通例であり、恐らく今回のベースアップ評価料についても、何らかの形で制度が複雑になる流れは避けられない。そうなると、事務負担は一層、増えることが予想され、さらに現場の不満は高まるかもしれない。

以上のように考えると、筆者は加算だけに頼る方法は問題が多く、限界もあると考えている。このため、「医療機関の経営状況は千差万別です。地域差もあるでしょうし、診療特性によっても異なる。やはり初再診料や入院基本料などの基本診療料を増点し、医療機関がそれぞれの裁量で最も適した形で賃上げを行うのが本来のあるべき姿」25という意見は重要と考えている。

もちろん、貴重な改定財源がキチンと賃上げに回ったか検証も必要である。このため、例えば医療機関や医療法人ごとに労働分配率が分かるような情報開示を通じて、予算の使途を事後的に検証できる制度設計も選択肢として考えられるのではないか。実際、今回の診療報酬改定に際して、財務省の機動的調査では厚生労働省の「医療経済実態調査」よりも多いサンプル数を収集し、利益率や剰余金に関して、同一法人の年度ごとの変化が明らかになった。機動的調査の前提や結論については留保が必要だが、こうした方法も参照しつつ、政府による直接的な統制だけに頼らない方策も検討する必要がある。

例えば、2023年8月施行の改正医療法で導入された「経営情報データベース」では、「職員の職種別の給与・人数」が任意提出項目とされており、この仕組みを使った情報開示の強化も一案である。

なお、先に触れた通り、厚生労働省が今回のベースアップ評価料を解説するオンラインセミナーを開催するとともに、そのアーカイブを広く公開している点について、筆者は高く評価したいと考えている。これらは元々、「全ての医療機関でベースアップ評価料を算定していただきたい」26、「ぜひ多くの医療機関で、ベースアップ評価料を算定していただきたい」27という判断の下、医療機関の経営者などに加算取得を促す目的で実施されたと思われる。

実際、オンラインセミナーでも保険局長の伊原氏が図表3を示しつつ、「馴染みのない仕組みだとは思いますけども、皆さんに取得頂きたい」などと呼び掛けていた28。このため、オンラインセミナーの視聴者としては、明らかに医療機関の関係者が想定されている。

その半面、これらのオンラインセミナーを通じて、医療機関だけでなく、国・自治体の議員、保険者(保険制度の運営者)や自治体の職員、患者・市民組織、コンサルタント、研究者など様々な関係者が制度改正の情報にアクセスできるようになった面もある。ややもすると、診療報酬改定の議論は関係者だけに閉じることが多いため、こうした形で幅広く情報を提供する工夫に今後も期待したい。さらに、同様の機会は診療報酬だけでなく、改定の度に複雑化しつつある介護報酬、障害福祉サービス報酬でも増やすことが求められる。

17 看護職の給与引き上げについては、2021年第2次補正予算に必要経費が全額国費(国の税金)で計上された。その後、2023年度予算から保険制度の枠内で対応する形に変更された。

18 2024年5月13日『週刊社会保障』No.3267におけるインタビューを参照。

19 『日経ヘルスケア』2024年5月号におけるインタビューを参照。

20 ここでは専ら2024年5月20日に開催されたオンラインセミナーを参照。https://www.youtube.com/watch?v=0N4KCCIQM58

同年2月15日にも厚生労働省と日医の共同でセミナーが開かれた。https://www.youtube.com/watch?v=aS3olEWSwBs

21 2024年3月13日『m3.com』配信記事における厚生労働省保険局の眞鍋馨医療課長に対するインタビューを参照。

22 『日経ヘルスケア』2024年4月号における厚生労働省医療課長の眞鍋氏に対するインタビューを参照。

23 2024年5月7日『m3.com』配信記事における日医常任理事の長島氏に対するインタビューを参照。

24 2024年3月18日『m3.com』配信記事における日本医療法人協会の太田圭洋副会長に対するインタビューを参照。

25 2024年5月7日『m3.com』配信記事における日医常任理事の長島氏に対するインタビューを参照。

26 2024年3月8日『m3.com』配信記事における厚生労働省医療課長の眞鍋氏に対するインタビューを参照。

27 2024年5月7日『m3.com』配信記事における日医常任理事の長島氏に対するインタビューを参照。

28 2024年5月20日に開催されたオンラインセミナーでの発言を参照。

(2024年06月12日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(上)-インフレ対応でトリプル改定は増額、少子化対策で複雑な様相に

- 2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(下)-少子化対策の余波で作られた「改革工程」の実効性と問題点

- どうなるダブル改定、インフレ下で難しい対応-薬価削減を「調整弁」に使う方法は限界?少子化対策の影響も

- かかりつけ医強化に向けた新たな制度は有効に機能するのか-約30年前のモデル事業から見える論点と展望

- かかりつけ医を巡る議論とは何だったのか-決着内容の意義や有効性を問うとともに、論争の経緯や今後の論点を考える

- 医療制度論議における「かかりつけ医」の意味を問い直す-コロナ対応、オンライン診療などで問われる機能

- エッセンシャルワーカーの給与引き上げで何が変わるのか-介護現場では現場の経営改善なども重要に

- 介護の「生産性向上」を巡る論点と今後の展望-議論が噛み合わない原因は?現場の業務見直し努力が重要

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2024年度トリプル改定を読み解く(上)-物価上昇で賃上げ対応が論点に、訪問介護は不可解な引き下げ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2024年度トリプル改定を読み解く(上)-物価上昇で賃上げ対応が論点に、訪問介護は不可解な引き下げのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!