- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険計理 >

- 特徴肯定性効果の認識-目に見えないものは意識できない!?

特徴肯定性効果の認識-目に見えないものは意識できない!?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

例えば、夕食の献立を考えつつ、スーパーマーケットで買い物をしているとしよう。人によっても異なるだろうが、頭の中で献立が完全に決まっていて、それに合わせて淡々と食材を買い揃えていく、ということはあまりないように思う。

むしろ、野菜のコーナーで新鮮なゴーヤが特売されているのを見て「今日はゴーヤチャンプルーにしよう」とか、ベーカリーのコーナーでナンが安く売られているのを見て「今晩はカレーとナンで、インド風の料理にしよう」などと、献立を決めていく。

つまり、目の前に存在しているものをもとに意思決定をしている。当然だが、存在しているものは意識しやすい。存在していないものは想像するしかない。そのため、人は、存在しているものを重視しがちになる。ここに、思考にとって、一種のバイアスが生じるわけだ。

これは、心理学の用語で、「特徴肯定性効果 (feature-positive effect)」と呼ばれる。今回は、この効果が、生活の中でどのように影響を及ぼしているか、考えてみることしよう。

◆ ベートーヴェンの「第十」は気にならない

交響楽にもいろいろ種類があるが、多くの人になじみ深いのはベートーヴェンだ。ベートーヴェンは、生涯で9つの交響曲を作曲した。第3番「英雄」、第5番「運命」、第6番「田園」といったところは、ポピュラーだ。日本では、師走がおとずれると、あちこちで第9番「第九」の演奏が行われる。第4楽章の「歓喜の歌」を大勢で合唱すれば、年末の気分を大いに盛り上げることもできる。

そんなときに、「第九」があって本当によかった、と感動するわけだ。だが、“交響曲第10番”について、考えることはまずない。「もし、ベートーヴェンが長生きをして、第10番『第十』を作曲していたとしたら、どんな曲になっただろうか。きっと、ものすごく感動的な曲だったはずだ。」などと、考えることはない。

大げさに言えば、人類はベートーヴェンの交響曲第10番を味わうことが永久にできないわけだが、そのことを残念がる人はほとんどいない。これは、特徴肯定性効果によるものといえる。

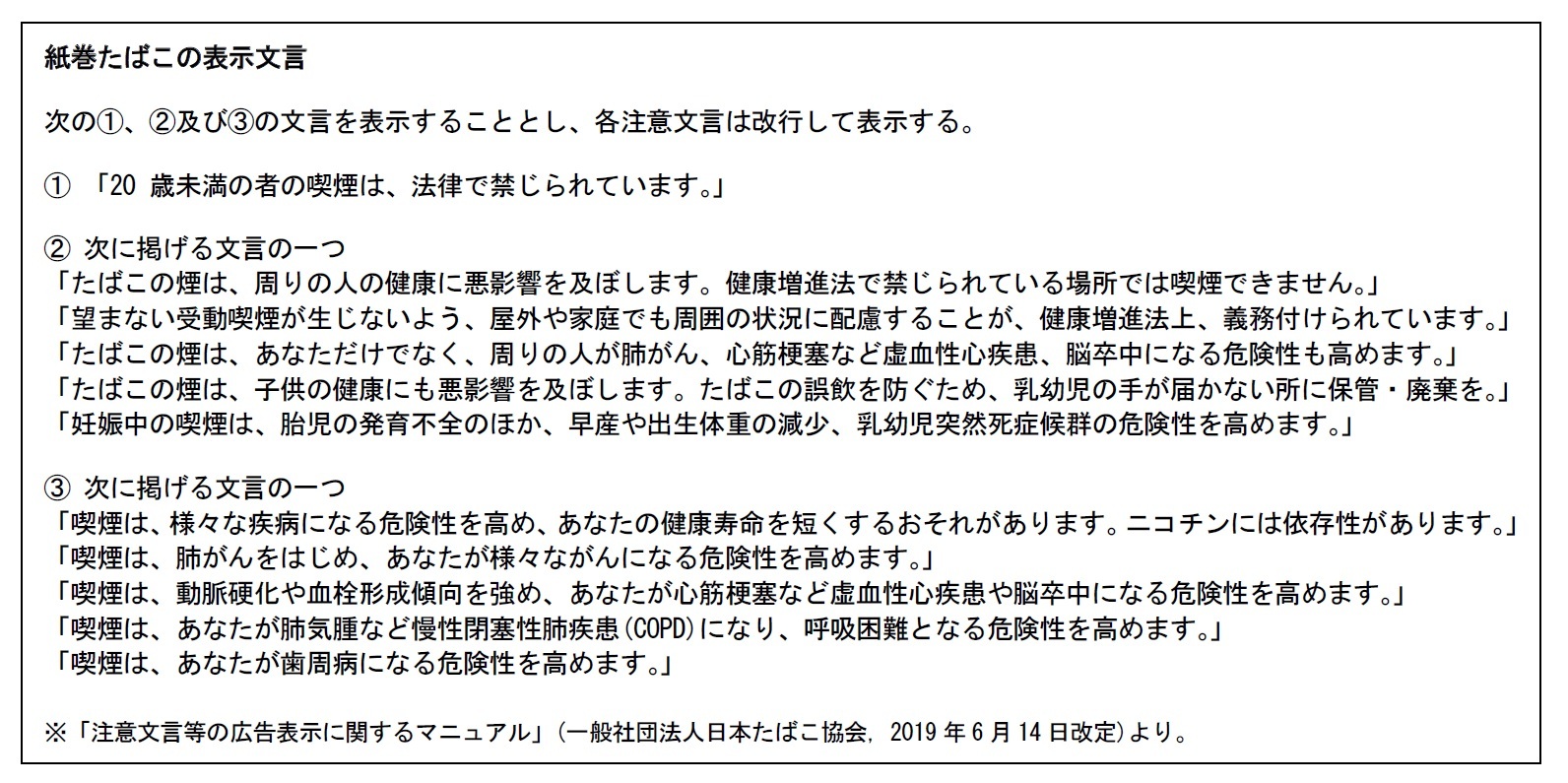

◆ タバコの警告表示は「喫煙は」で始まるものが多い

これからタバコを吸おうとしている人には、喫煙が健康に悪影響を及ぼすことをストレートに伝えるほうが警告の効果が高い。これは、特徴肯定性効果を用いたものといえる。

◆ マイナスのことを書かないでおく、という悪用の懸念も

例えば、スナック菓子を製造するメーカーが、製品の成分表示を記載する場合を考えてみよう。たんぱく質、鉄分、ビタミンといった健康を促進する成分の表示だけを行い、脂質や熱量といった情報については何も記載しなかったとしたらどうか。

たいていの消費者は、特段、成分表示に不記載の内容についてメーカーに問い合わせることはせず、そのスナック菓子を食べることになるだろう。もちろん、スナック菓子に脂質や熱量があることは知っているが、成分表示に書かれていないものは存在しないもののように感じられて、気にならなくなるためだ。これは、特徴肯定性効果を悪用したものといえる。

(なお、2020年度より食品表示制度が完全施行されており、現在は栄養成分表示が義務化されている。たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの量と、熱量は、表示が義務付けられており、上記のような不記載はできない仕組みとなっている。)

◆ 学術分野では「公表バイアス」に発展する

例えば、化学や工学では、実験の結果、技術の有用性や安全性が示されたものは、学術論文として発表されやすい。一方、有用性や安全性に問題があることが判明した場合には、研究結果が論文として日の目を見ることは少ない。こうしたことは、学会誌における掲載などでもみられる話だ。これは、「公表バイアス(publication bias)」と呼ばれる。

論文として公表されるのは、一定の成果があった実験の事例ばかりで、失敗の事例は表に出てこない。しかし、失敗事例には価値がまったくない、というわけではない。

失敗事例が公表されれば、少なくとも類似の失敗を繰り返すことを避けるきっかけになるだろう。また、将来、全然別の形で、その失敗事例の技術が活用できるかもしれない。こう考えると、特徴肯定性効果による公表バイアスは、知らず知らずのうちに、学術活動の成果を減じてしまっていると言えるかもしれない。

◆ まずは「特徴肯定性効果」を認識することから

最後に1つ重要なのは、こうした特徴肯定性効果があるということ自体を想像して認識することだ。「目に見えないものは意識しづらい。そのこと自体、認識が難しい。」となっては、ただ目の前にある狭い世界を近視眼的、短絡的に見ながら、生きていくことになってしまう。

他の動物と違って人間だけが持つ想像力を発揮して、「目に見えないものも意識してみよう」と努力する。そうすることで、広い視野や長期的な視点から、物事を考えることができるようになると思われるが、いかがだろうか。

(本稿をまとめるにあたり、参照した文献やWebサイト)

「クラシック音楽 ベートーヴェンの交響曲一覧と解説」(MUSICA CLASSICAホームページ)

https://tsvocalschool.com/classic/beethoven-stmphony/

「注意文言等の広告表示に関するマニュアル」(一般社団法人日本たばこ協会, 2019年6月14日改定)

「栄養成分表示について」(消費者庁ホームページ)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declearation/

「思考の図と地:フレーミングによる肯定・否定の非対称性」服部雅史(立命館大学, 2014年3月)

“The Art of Thinking Clearly”Rolf Dobelli (HarperCollins, 2013年)

(2023年10月17日「研究員の眼」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月31日

ユーロ圏失業率(2025年9月)-失業率は6.3%で横ばい推移 -

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【特徴肯定性効果の認識-目に見えないものは意識できない!?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

特徴肯定性効果の認識-目に見えないものは意識できない!?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!