- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 子ども・子育て支援 >

- 日本の少子化の原因と最近の財源に関する議論について

日本の少子化の原因と最近の財源に関する議論について

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

少子化の原因は?

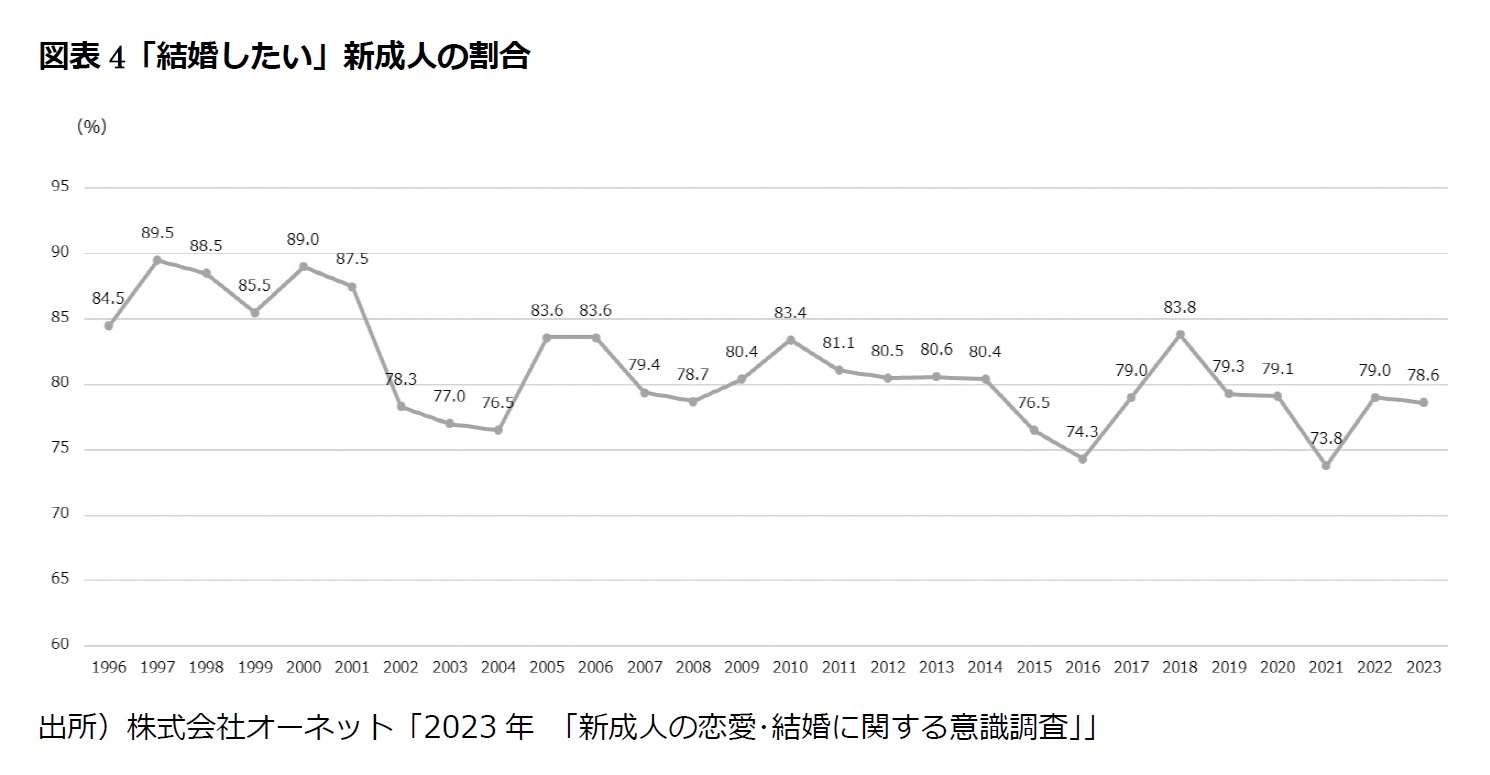

では、なぜ「結婚したい」若者は減少しているだろうか。国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」では、結婚意思のある未婚者に、現在独身でいる理由をたずねており、その結果をみると、25~34歳では、「適当な相手にまだめぐり会わないから」と回答した割合が男性43.3%、女性48.1%で最も高いという結果が得られた。次いで,「独身の自由さや気楽さを失いたくないから」(男性26.6%、女性31.0%)、「結婚する必要性をまだ感じないから」(男性25.8%、女性29.3%)の順であった。

財務省総合政策研究所が2015年に実施した調査では、「現在交際している人と(あるいは理想的な相手が見つかった場合)一年以内に結婚するとしたら、なにか障害になることがあると思いますか」をたずねており、男性も女性も「結婚資金(挙式や新生活の準備のための費用)」を最大の障害として、「結婚生活のための住居」を第二番目の障害として挙げた。

少子化の3つ目の原因としては、育児に対する経済的負担が大きいことが挙げられる。特に、子どもの教育費が子育ての負担になっている。文部科学省の「平成30年度学校基本統計(学校基本調査報告書)」によると、小学校から大学まで、1人にかかる教育費は、幼稚園から大学まですべて公立校に通った場合は約8百万円、すべて私立校なら約2千3百万円もかかる(文部科学省「結果の概要-令和3年度子供の学習費調査」、「令和3年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について」から計算)。

内閣府が2021年に発表した「少子化社会に関する国際意識調査」(調査期間:2020年10月~2021年1月、調査対象:子どもがいる20~49歳の男女))によると、2020年時点で子育てにかかる経済的負担として大きなもの(複数回答)は、「学習塾など学校以外の教育費」(59.2%)、「学習塾以外の習い事費用」(42.8%)、「保育にかかる費用」(39.0%)が上位3位を占めた。特に、「学習塾など学校以外の教育費」と「学習塾以外の習い事費用」と回答した割合は2010年の調査と比べてそれぞれ22.7ポイントと22.9ポイントも増加した。

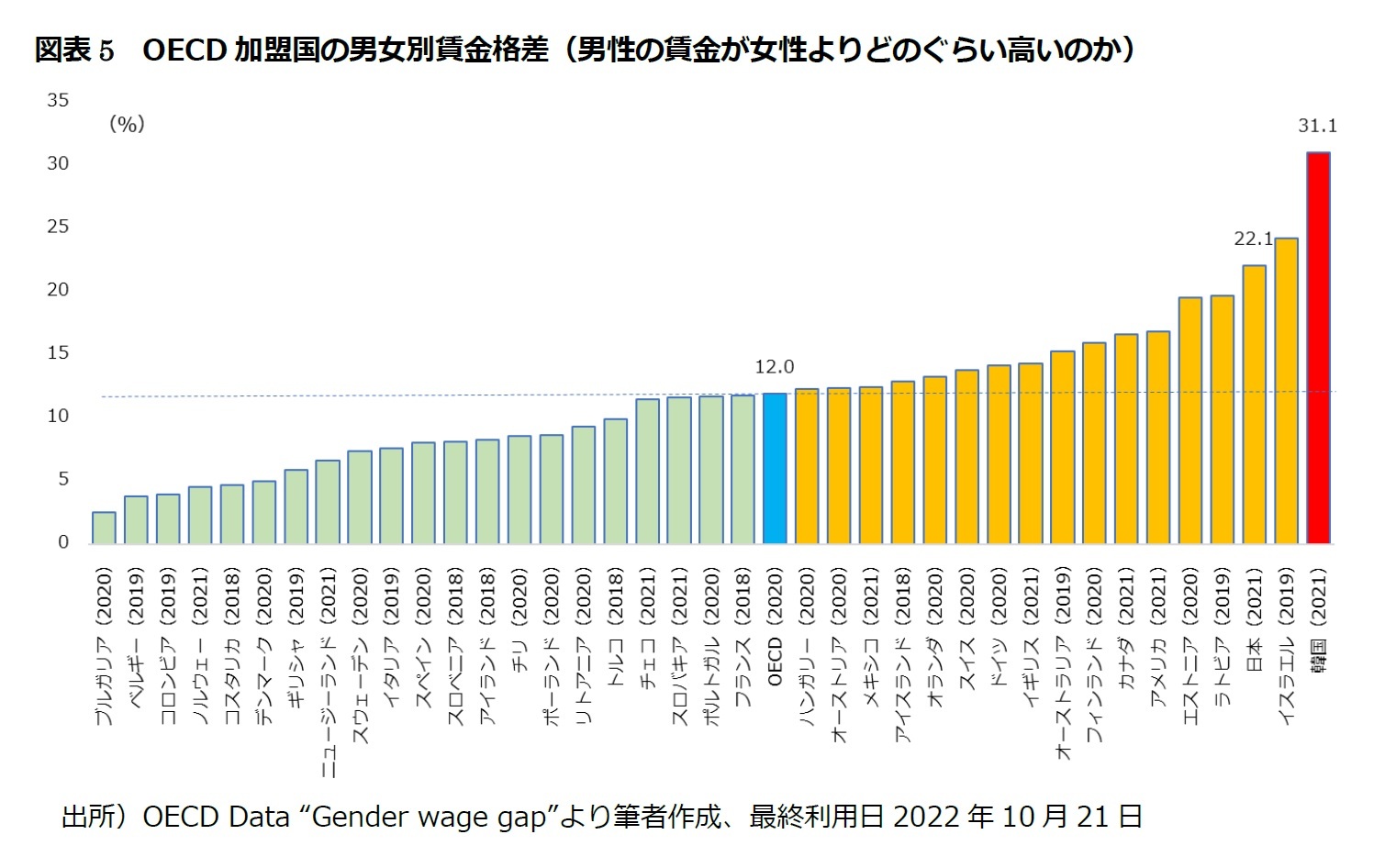

少子化の4つ目の原因としては、依然として男女別賃金格差が存在していることが挙げられる。2021年の男性の賃金水準は女性と比べて22.1%高く、2021年の男性の賃金水準は女性と比べて31.1%高く、OECD平均12.0%を大きく上回っている(図表5)。

少子化の5つ目の原因としては、育児や家事に対する女性の負担が大きい点が挙げられる。OECDが2020年にまとめた生活時間の国際比較データ(15~64歳の男女を対象)1によると、男性の1日あたりの有償労働時間(市場で労働力を提供して対価を得る時間)は日本が452分で最もながいことに比べて、無償労働時間(家事、育児、介護、育児、買い物、ボランティア活動など対価を要求しない労働時間)は41分で最も低いことが明らかになった。日本の男性の家事・育児時間は、主要先進国と比較するとまだ少なく、女性に家事や育児への負担が偏っていることがうかがえる。

さらに、日本では男性の育児休業取得率も低い。厚生労働省の「雇用均等基本調査」によると、2021年における民間企業に勤める日本の男性の育児休業取得率は13.97%で過去最高を更新したものの、女性の85.1%とはまだ大きな差を見せている。

日本政府は男性の育児休業取得率を2025年までに30%に引き上げるという目標を掲げており、それを達成するために、2021年6月、男性の育児休業取得促進を含む育児・介護休業法等改正法案を衆議院本会議において全会一致で可決・成立させた。その結果、2022年10月には「出生時育児休業(産後パパ育休)」が新たに創設されることになった。

「出生時育児休業(産後パパ育休)」とは、男性労働者が子どもの出生後8週間以内に4週間までの休業を取得できる制度であり、原則として休業2週間前までの申し出により休暇取得が可能になった(既存の育休制度では原則1ヵ月前までの申し出が必要)。

また、育児休業4週間を分割して2回取得することと、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主で事前に調整して合意した範囲内で就業することもできるようになった。既存の制度では原則禁止とされていた育休中の就業が認められることになったのは当制度の大きな特徴だと言える。

一方、育児休業期間中に支給される育児休業給付は、育児休業開始から最初の6カ月間は休業前賃金の67%を上限(育児休業の開始から6カ月経過後は50%)としている。専門家の間では育児休業給付の引き上げを主張する声もあったそうだが実現までは至らなかった。

日本政府が男性の育児休業取得率30%の目標を実現するためには、もしかすると韓国で実施されている「パパ育児休業ボーナス制度」2と「3+3親育児休業制度」3が参考になるかも知れない。経済状況の改善や賃金の大幅引き上げの実現がなかなか難しい現状を考慮すると、育児休業中の所得確保は子育て家庭においてとても大事な部分であるからだ。

上記の原因以外にも育児政策が子育て世代に偏っていること、結婚に対する経済的負担が大きいこと、社会保障制度や税制において、二人の親とその子どもで構成される家族以外の同性婚や事実婚など家族の多様性が前提となっておらず、十分な恩恵が受けられないことが少子化の原因として考えられる。

1 OECD(2020)「Balancing paid work, unpaid work and leisure」

2 「パパ育児休業ボーナス制度」は、同じ子どもを対象に2回目に育児休業を取得する親に、最初の3カ月間について育児休業給付金として通常賃金の100%を支給する制度である。1回目の育児休業は母親、2回目は父親が取得することが多い(90%)ので、通称「パパ育児休業ボーナス制度」と呼ばれている。

3 韓国政府は2022年から、育児休業制度の特例として「3+3親育児休業制度」を施行した。「3+3親育児休業制度」とは、育児休業を取得する親の中でも、生まれてから12カ月以内の子供を養育するために同時に育児休業を取得した父母に対して、最初の3カ月間について育児休業給付金として父母両方に通常賃金の100%を支給する制度だ。

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。

また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年08月17日「基礎研レポート」)

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本の少子化の原因と最近の財源に関する議論について】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本の少子化の原因と最近の財源に関する議論についてのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!