- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 干ばつの世界的な深刻化-日本も干ばつの影響から逃れられない

干ばつの世界的な深刻化-日本も干ばつの影響から逃れられない

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

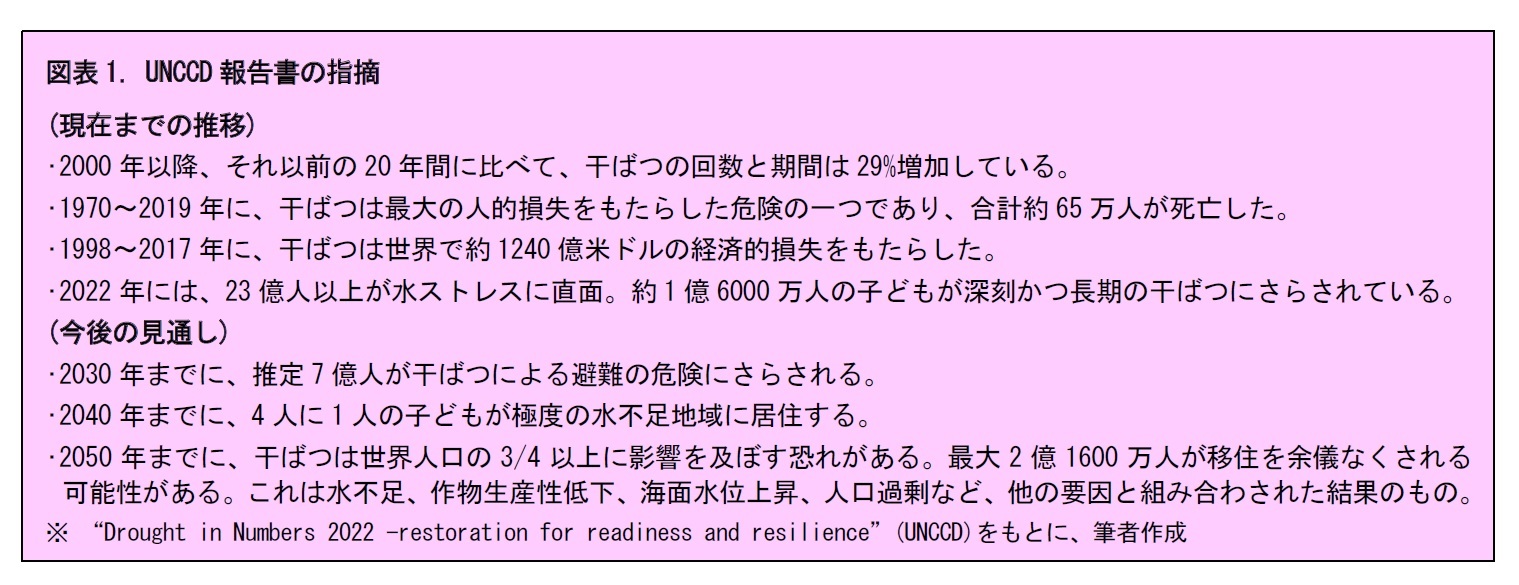

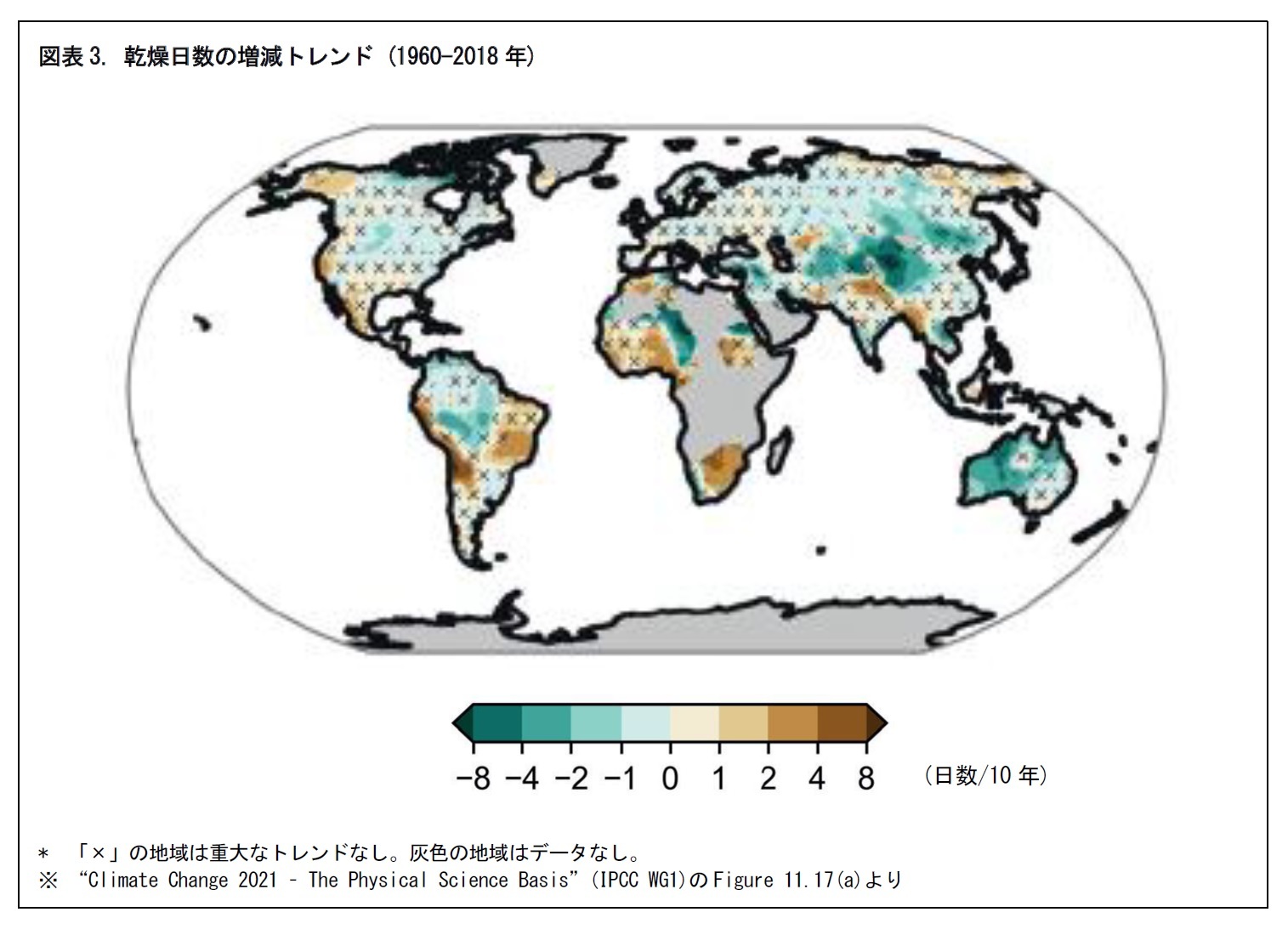

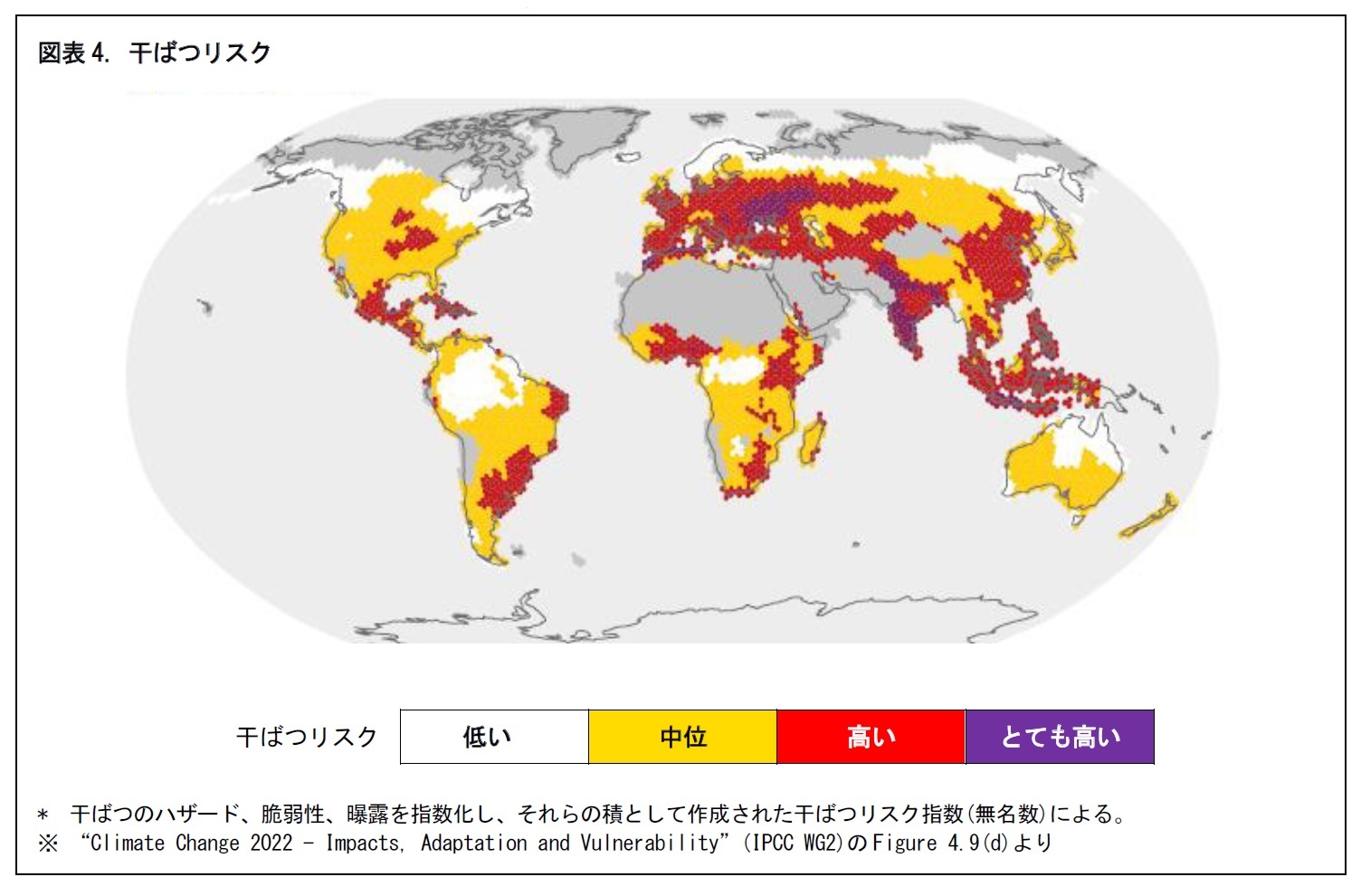

そうした影響の1つとして、干ばつの深刻化が挙げられる。日本では、干ばつ問題は、他の問題と比べるとあまり人々に実感されていないかもしれない。しかし、世界的には、干ばつ問題は、他の自然災害と同様、気候変動による重大な影響の1つとして、注目されている。

本稿では、まず、世界の干ばつ問題の現状を踏まえる。そのうえで、干ばつリスクの管理に向けた世界の動向を見ていくこととしたい。

2――干ばつと日本の湿潤気候

1 UNCCDは、United Nations Convention to Combat Desertificationの略。

2 ただし、干ばつリスクにさらされてきた地域もある。たとえば、瀬戸内地域は、空気が乾燥しやすく日照時間が長い気候条件にあり、古くから干ばつに直面してきた。同地域では、溜池やダムなどによる水資源の確保が行われている。

そもそも、なぜ日本は湿潤気候なのか。これには、モンスーン(季節風)が影響しているという。3 東アジア地域では、2300万年前にモンスーンが始まったとされる。モンスーンには、夏季モンスーンと冬季モンスーンがある。

日本では、夏季に、高気圧となっている太平洋から陸地に向かって強い風が吹く(夏季モンスーン)。その際、太平洋の上空には黒潮(暖流)から生じた湿った空気があり、それが列島の山地にあたって雨が降り、梅雨の時期ができる。太平洋側を中心に、顕著な梅雨の時期が訪れる。

一方、冬季には、高気圧となっているユーラシア大陸から南東方向に乾燥した風が吹く(冬季モンスーン)。その際、日本海の上空には対馬海流(暖流)によって生じた湿った空気があり、それが風によって日本海側にもたらされる。列島の山地にあたって雪が降り、多雪の時期となる。

日本は、こうした梅雨や冬季多雪のために湿潤気候となり、干ばつが深刻化しにくいとされる4。

3 本節は、「日本の気候変動5000万年史-四季のある気候はいかにして誕生したのか」佐野貴司・矢部淳・齋藤めぐみ著(講談社, ブルーバックスB2212, 2022年)を参考に筆者がまとめた。

4 世界的には、日本が位置する北緯30度付近は乾燥気候が多い。例えば、北アフリカから中東までの地域、メキシコからアメリカ中西部にかけての地域では、砂漠などが広がっている。東アジアの湿潤気候は特異と見ることができる。

3――干ばつの種類と影響

5 「広辞苑 第七版」(岩波書店)では、次の語釈がなされている。【旱魃】(古くはカンバチとも。「魃」は、ひでりの神)長い間雨が降らず、水が涸かれること。ひでり。特に、農業に水の必要な夏季のひでりにいう。〈[季]夏〉。「―の被害」

干ばつについては、いくつかのタイプがある。干ばつのタイプ分けを行い、その進行について類型化した研究として、ヴァン・ルーンとヴァン・ラネンによる研究6が知られている。それによると、干ばつには3つのタイプがあり、それらが連鎖的に発生するという。7

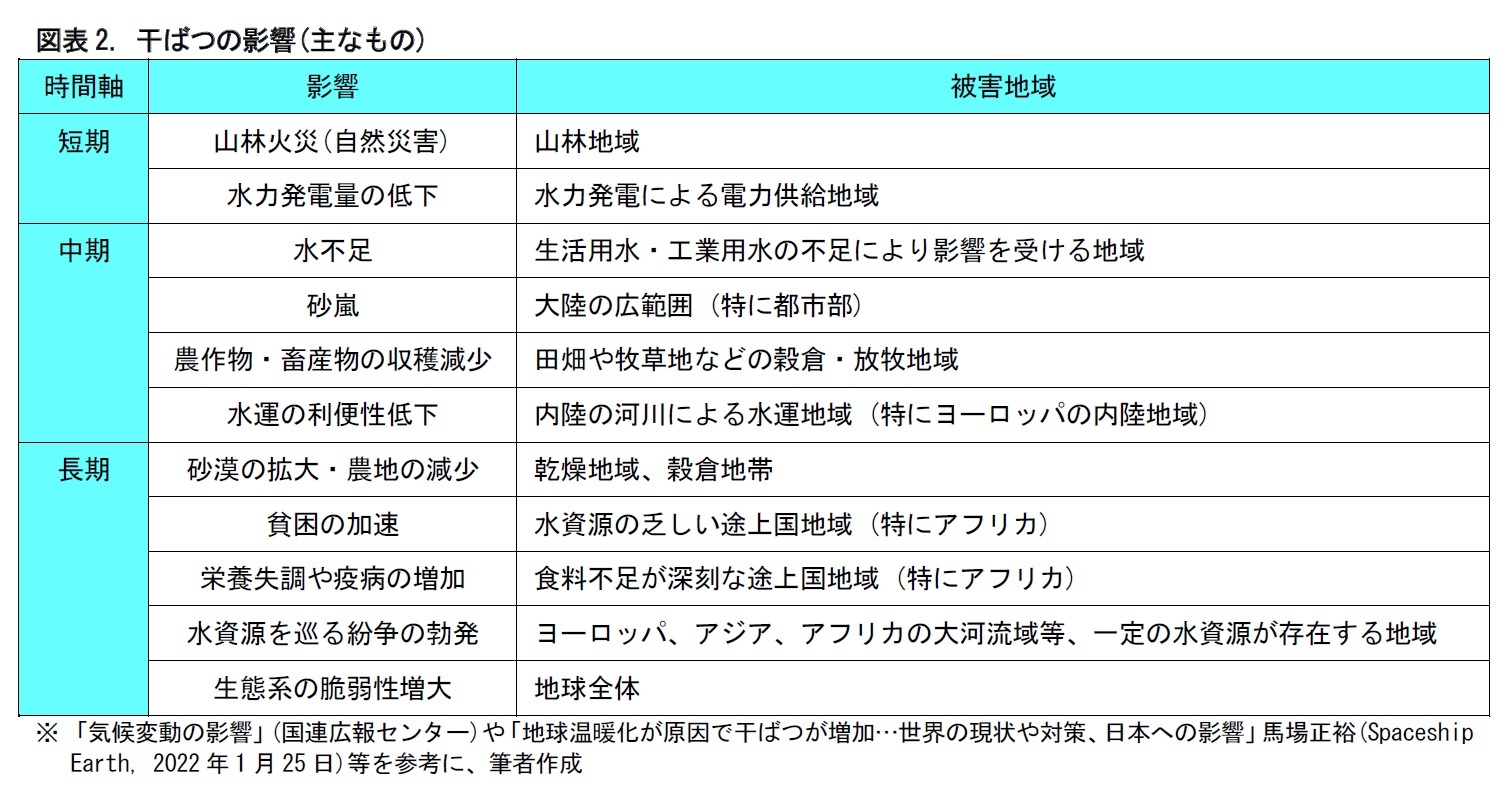

まず、降水量が平均より少ない状態が続くと、「気象干ばつ」が発生する。気象干ばつは、植物の生長を阻害したり森林火災などのリスクを高めたりする。次に、気象干ばつが続くと、土壌の水分量の低下をもたらし、「土壌干ばつ」が発生する。土壌干ばつは、「農業干ばつ」とも言われ、農業や畜産業などに被害をもたらす。そして、土壌干ばつが継続すると、地表面や地下の水に影響を与えることで「水文(すいもん)干ばつ」が発生する。水文干ばつは、水資源の供給に障害が生じて、生活用水・工業用水などを不足させて、社会に大きな影響を与える。

土壌干ばつや水文干ばつは、気象干ばつから遅れて発生する。また、土壌干ばつや水文干ばつの発生には、気象干ばつの発生期間の長さが影響するとされる。

6 “A process-based typology of hydrological drought”Van Loon, A. F., and H. A. J. Van Lanen (Hydrol. Earth Syst. Sci., 16, 1915-1946, 2012)

7 本節の説明は、「標準化降水指数(SPI)」(気象庁HP)の「干ばつのタイプについて」を参考に、筆者がまとめた。(アドレスは、https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/monitor/climatview/spi_commentary.html#:~:text=標準化降水指数 )

8 令和3年度カロリーベース総合食料自給率。1人1日当たり国産供給熱量(860kcal)/1人1日当たり供給熱量(2265kcal)=38% と算出。分子及び分母の供給熱量は、「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」に基づき、各品目の重量を熱量(カロリー)に換算し、それらを足し上げて算出。(「食料自給率とは」(農林水産省HP)より(https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011.html))

4――干ばつの発生とリスク

干ばつの影響は、世界各地で進行している。これには、他の自然災害と大きく異なる点がある。9

一般に、洪水、地震、ハリケーン、台風といった自然災害は、建築物などの構造的な被害を短時間のうちに、目に見える形で引き起こす。基本的に、被害は自然災害が発生した地域が中心となるため、被害地域は一定の範囲に限定される。このため、リスクを感知しやすく、事前の対策がとりやすい。

一方、干ばつは、ゆっくりと進行する。多くの場合、降雨のない日が連続して、徐々に水不足が深刻になっていく。だが、環境や社会への悪影響が明らかになるまで、干ばつ状態は気づかれにくい。干ばつの発生は、広範囲に渡ることが一般的であり、一たび被害が発生すると深刻化しやすい。また、一旦降水が戻った後も、再び干ばつが悪化するといった、繰り返しのリスクがある。さらに、被害が社会的貧困と結びつきやすい、という特徴もある。このため、有効な対策を取りにくいことが多い。

9 本節の内容は、“Drought Risk Assessment and Management - A Conceptual Framework -”(European Commission, JRC Technical Reports, 2018)を参考に、筆者がまとめた。

5――干ばつリスクの管理

10 本章は、“Three Pillars of Integrated Drought Management”(Integrated Drought Management Programme)を参考に筆者がまとめた。

第1の柱は、干ばつの監視・早期警戒システム。干ばつ状態を監視して、早期に警告を発することは、干ばつリスク対応の基礎といえる。

気候と水資源のトレンドを特定し、干ばつの発生やその可能性、さらに深刻度合いや影響を検出する。適切なコミュニケーションを通じて、信頼できる情報を、水資源・土地の管理者、政策立案者、一般市民に適時に伝達することが求められる。ヨーロッパでは、欧州委員会のもとに、「欧州干ばつ観測所(EDO)11」という、干ばつを監視するための組織が設置されている。ヨーロッパで深刻な干ばつ事象が発生した場合には、報告書が作成、公表されている。

11 EDOは、European Drought Observatoryの略。

第2の柱は、干ばつに対する脆弱性や影響の評価。干ばつに関連する過去から現在、そして将来の影響を見通し、これらに対する脆弱性を評価する。この評価は、干ばつに対する自然や社会の弱点を特定し、発生する影響の理解を向上させることを目的としている。つまり、何が危険にさらされているのか。どうして、どのように危険にさらされているのか、を明らかにするものと言える。

第3の柱は、干ばつの緩和、準備、対応に関連する諸作業。リスクの低減を目的とした適切な行動を決定し、干ばつの始まりから終わりまでの間に、段階的に導入・廃止されるべき行動を示す。特に、短期的な行動については、実施に向けた適切なトリガー(発動基準)を特定する。また、併せて、リスク対応を円滑に実行するための、各種機関や省庁、組織を特定する。

6――おわりに (私見)

食料を海外からのに輸入に大きく依存する状況では、日本も干ばつの影響から逃れられない。干ばつリスクを回避することは困難と言える。

CO2排出削減など、地球温暖化をはじめとする気候変動問題への対策を進めるにあたり、干ばつの発生状況やリスク動向にも注意していくことが必要と考えられる。今後も、干ばつリスクについて、注視していくこととしたい。

(参考資料)

“Drought in Numbers 2022 -restoration for readiness and resilience”(UNCCD)

「日本の気候変動5000万年史-四季のある気候はいかにして誕生したのか」佐野貴司・矢部淳・齋藤めぐみ著(講談社, ブルーバックスB2212, 2022年)

「広辞苑 第七版」(岩波書店)

“A process-based typology of hydrological drought”Van Loon, A. F., and H. A. J. Van Lanen (Hydrol. Earth Syst. Sci., 16, 1915-1946, 2012)

“「標準化降水指数(SPI)」(気象庁HP)

https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/monitor/climatview/spi_commentary.html#:~:text=標準化降水指数

「気候変動の影響」(国連広報センター)

「地球温暖化が原因で干ばつが増加…世界の現状や対策、日本への影響」馬場正裕(Spaceship Earth, 2022年1月25日)

「食料自給率とは」(農林水産省HP)

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011.html

“Climate Change 2021 - The Physical Science Basis”(IPCC WG1, full report, 2021)

“Drought Risk Assessment and Management - A Conceptual Framework -”(European Commission, JRC Technical Reports, 2018)

“Climate Change 2022 – Impacts, Adaptation and Vulnerability”(IPCC WG2, full report, 2021)

“Three Pillars of Integrated Drought Management”(Integrated Drought Management Programme)

(2023年02月13日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【干ばつの世界的な深刻化-日本も干ばつの影響から逃れられない】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

干ばつの世界的な深刻化-日本も干ばつの影響から逃れられないのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!