- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 不妊症につながる男性疾患とは?(2)-約3割を占める男性不妊のリスク低減には精索静脈瘤の早期発見と、生活習慣病予防が重要-

不妊症につながる男性疾患とは?(2)-約3割を占める男性不妊のリスク低減には精索静脈瘤の早期発見と、生活習慣病予防が重要-

生活研究部 研究員・ジェロントロジー推進室・ヘルスケアリサーチセンター 兼任 乾 愛

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

では、そもそも不妊治療を受ける必要がある不妊症はなぜ引き起こされるのか。本稿では、加齢に伴う妊孕性(にんようせい・妊娠するための力のこと)の低下が不妊症に及ぼす影響のほか、不妊症につながる男女別の要因や器質的疾患(器質的疾患とは、人間の組織や細胞、臓器などに炎症や変化が生じ、その結果として様々な症状が伴う病気や病状のことを示す医学的用語)についての特徴を2回に分けて整理し、不妊症のリスク低減に向けたヒントを提示したい。今回は男性の疾患に着目し考察する。

1 厚生労働省(2022)「不妊治療に関する取り組み」、不妊治療の保険適用より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/funin-01.html

2――日本の不妊要因(要因構成)

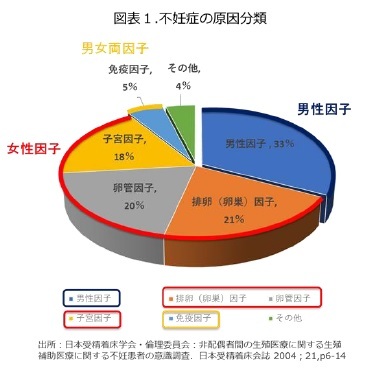

図表1に示す通り、日本着床受精学会が公表している「不妊症の原因」についてみると、男性因子が33%、排卵(卵巣)・卵管・子宮因子などの女性因子が59%、免疫因子が5%、その他4%という内訳であった。

図表1に示す通り、日本着床受精学会が公表している「不妊症の原因」についてみると、男性因子が33%、排卵(卵巣)・卵管・子宮因子などの女性因子が59%、免疫因子が5%、その他4%という内訳であった。男性不妊は、図表1の青線で示すとおり、不妊症の原因分類の約3割を占めている。これは日本における調査結果であるが、WHOが実施した不妊症の実態調査3では、症例の20%が男性不妊、男女両方の不妊が27%と報告されており、男性が不妊症に関与する割合は、約5割にのぼる結果となっている。

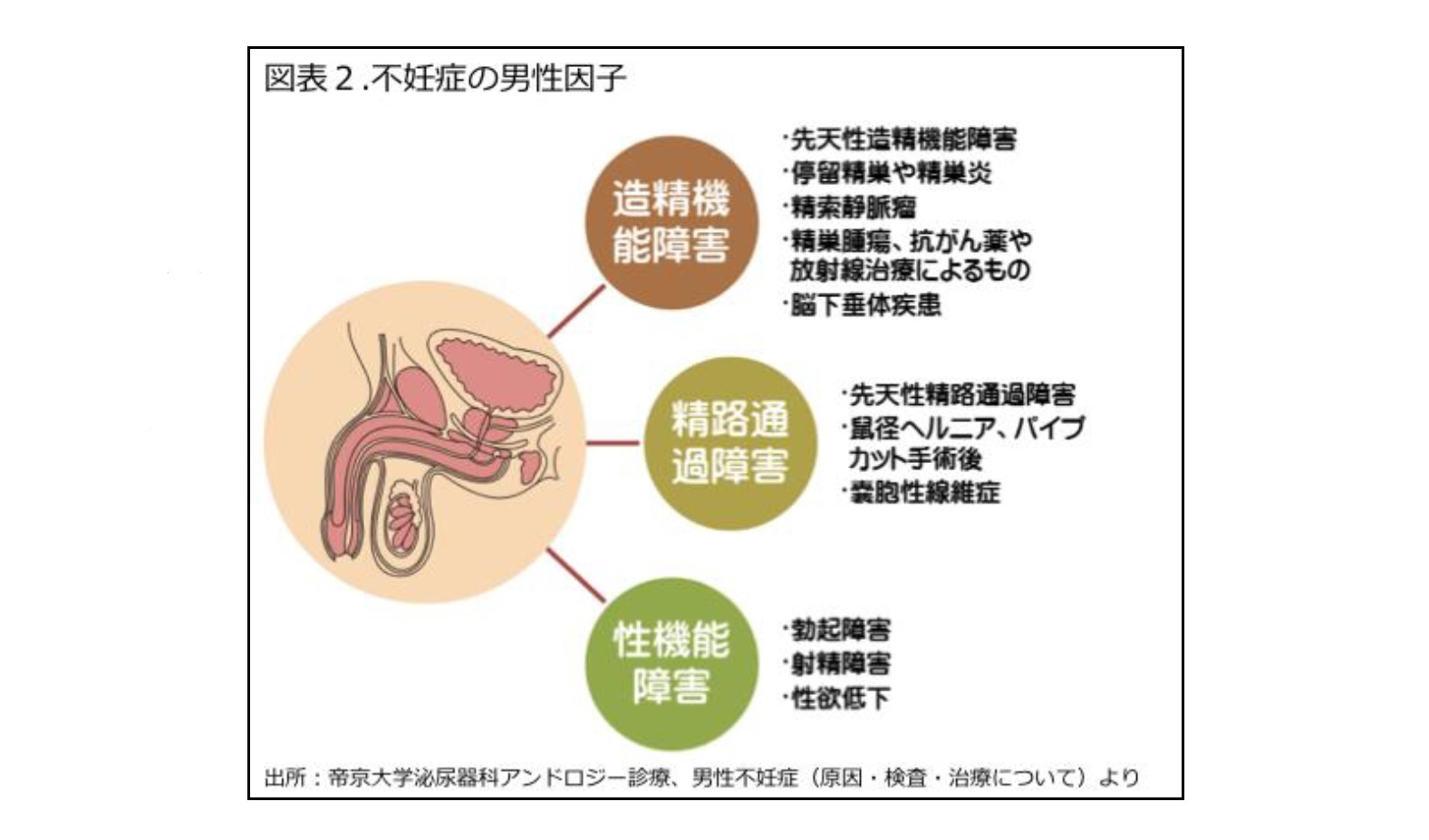

この男性の不妊症は、大きく分けて、造精機能障害、性機能障害、精路通過障害の3つが存在する。平成27年に報告された男性の不妊症に関する調査では、造精機能障害が82.4%、性機能障害が13.5%、精路通過障害が3.8%という結果が示されており、男性不妊の大半を「造精機能障害」が占めていることが特徴的である。

2 乾 愛(2022)「日本の不妊治療の現状とは?」https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=70374?site=nli

3 Towards more objectivity in diagnosis and management of male infertility,F H Comhaire; World Health Organization. Oxford ; Melbourne : Blackwell Scientific, 1987.

図表2に示した、男性不妊症における造精機能障害に最も影響を与える疾患には、「突発性」と「精索静脈瘤」がある。これらをあわせて、造精機能障害の原因の7割を超えており、これらの器質的疾患に対応することが造精機能障害による不妊症を回避する最も重要な対策となる。

この「突発性」の造精機能障害とは、何らかの原因により、精子の数が少なくなったり、運動率が悪くなる、原因不明の造精機能障害のことを示す。

しかし、原因不明ではあるが、加齢により精子の量・濃度・運動率の低下が引き起こされることや、睡眠不足やストレス、喫煙などとの関連性が認められており、「突発性」であっても、これらの関連要因を排除していくことが重要な対策となる。

また、「精索静脈瘤」とは4、精巣から心臓へ血液を戻す血管である精索静脈にある、血液の逆流を防ぐ弁の機能が低下し、血液が逆流し、精索の静脈である蔓状静脈叢が蛇行したり拡張した状態を示す。この状態により、精巣内温度が2、3℃上昇し、低酸素状態、代謝物除去遅延が引き起こされ、精子に負荷がかかり損傷したDNAを持つ精子が作られる。造精機能が悪くなることで、不妊症だけでなく流産の原因ともなる為、無症状と分かりにくいが、女性パートナーの検査で問題が見られない場合には、男性側はまずこの精索静脈瘤を疑い、検査することが重要である。

この精索静脈瘤は、思春期以降に左側の精索静脈で80%(両側15%,右側5%)の確率で発症し、大半が無症状であるが、静脈のうっ滞により精巣が萎縮する特性があるため、立位で過ごした一日の終わりに違和感や痛みが生じれば、泌尿器科への受診が必要となることを覚えておきたい。

4 県立広島病院 泌尿器科 精索静脈瘤とは何ですか?http://www.hph.pref.hiroshima.jp/bumon/shinryo/geka/hinyoki_sec05_09.html

次に、性機能障害となりうる疾患に、「勃起障害」と「射精障害」5が存在する。日本泌尿器科学会によると、「勃起障害」の原因は、加齢や糖尿病、肥満やホルモン値の低下、心血管疾患や精神的要因まで多種多様の要因が複合的に関連していることを報告している。

特に、心筋梗塞や狭心症の発症前に勃起障害が認められることから、心血管疾患を回避する生活習慣を維持することが、不妊症リスク低減にも繋がると言える。

また、「射精障害」の原因には、糖尿病の神経障害が原因で引き起こされる逆行性射精6が認められているほか、経尿道的前立腺切除術7後の合併症として精液生産機能の低下により引き起こされることが報告されている。

そのため、糖尿病を誘発するような急激に血糖値を上げてしまう食生活習慣や前立腺肥大との関連性が指摘されている肥満や高血圧、高血糖や脂質異常症を誘発するような生活習慣を避けることが、男性不妊の原因となる性機能障害のリスクを低減させることができることを心に止めておきたい。

5 兵庫医科大学 泌尿器科学教室 男性不妊症・機能障害、「勃起障害」・「射精障害」より

https://www.hyo-med.ac.jp/department/uro/general/infertility/index.html

6 逆行性射精障害とは、通常、射精時には精嚢や膀胱頸部の収縮を伴うが、糖尿病合併症である末梢神経障害が起きると、通常の射精ルートから膀胱方面へ逆行し、精液量の減少や無射精を引き起こしてしまう状態となる。

7 経尿道的前立腺切除術とは、精液の一部である前立腺液を分泌する働きがある前立腺が、主に40歳以降に肥大化増殖し、尿道を圧迫した状態である前立腺肥大症に対し、尿道の一部とともに肥大化した前立腺組織を切除する術式を示す。この際、術後感染症防止の観点から、精管結節を実施し、その影響で精液生産が抑制されてしまうことがある。

さらに、精路通過障害になりうる疾患に、「精巣上体炎」8や「鼠径ヘルニア」9,10が存在する。「精巣上体炎」の原因として、クラミジア感染症や淋菌などの性感染症に起因する尿道の炎症が、精巣上体まで広がることが認められている。また「鼠径ヘルニア」では、太ももの付け根部分から飛び出している腹膜や内臓が精巣や精管を圧迫し閉塞させている状態となっていることが多く、閉塞期間が長期に及ぶと精路再建手術による回復が見込めないことがあるため、男性が太ももの付け根部分に違和感を感じる場合には早期の受診が重要である。

これらのことから、思春期以降の左側精巣付近の違和感や痛みによる兆候を早期から捉えることによる造精機能障害の最大要因である精索静脈瘤の早期発見や、心血管疾患や糖尿病になりうるリスク習慣の見直しによる性機能障害の予防、それから性感染症予防や鼠径部の違和感による早期受診による精路通過障害回避により、不妊症につながる男性因子のリスク低減が期待できるものと考える。

8 MSDマニュアル「精巣上体炎と精巣精巣上体炎」より https://www.msdmanuals.com/ja-jp

9 MSマニュアル「鼠経ヘルニア」より https://www.msdmanuals.com/ja-jp

10 日浦義仁ら(2007)「小児期鼠経ヘルニア手術後の精管閉塞に対する精路再建手術の検討」日産婦内視鏡学会 第23巻第1号p67-69

4――まとめ

また、造精機能障害には精索静脈瘤、性機能障害には勃起障害や射精障害、精路通過障害には精巣上体炎などが多くの要因を占めていることが明らかとなった。

さらに、各障害に影響を与える原因疾患の特徴を見ていくと、まずは思春期以降の精索静脈瘤の早期発見と、生活習慣病の予防や性感染症の予防が男性不妊症のリスク低減に効果が期待できることが明らかとなった。

日本では、不妊症と言えば女性が原因というイメージを持つ傾向があったが、不妊症の要因を見ると男性が関与する不妊症割合は既に無視できない割合となっている。

今後、日本において男性の受診数や検査数が増加するにつれて、不妊症要因に占める男性不妊割合は現在より高くなることが予想される。女性に向けた不妊症対策と並行して、男性への不妊症対策を講じる視点も重要となろう。

(2022年06月27日「基礎研レター」)

03-3512-1847

- 【職歴】

2012年 東大阪市入庁(保健師)

2018年 大阪市立大学大学院 看護学研究科 公衆衛生看護学専攻 前期博士課程修了(看護学修士)

2019年 ニッセイ基礎研究所 入社

・大阪市立大学(現:大阪公立大学)研究員(2019年~)

・東京医科歯科大学(現:東京科学大学)非常勤講師(2023年~)

・文京区子ども子育て会議委員(2024年~)

【資格】

看護師・保健師・養護教諭一種・第一種衛生管理者

【加入団体等】

日本公衆衛生学会・日本公衆衛生看護学会・日本疫学会

乾 愛のレポート

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【不妊症につながる男性疾患とは?(2)-約3割を占める男性不妊のリスク低減には精索静脈瘤の早期発見と、生活習慣病予防が重要-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

不妊症につながる男性疾患とは?(2)-約3割を占める男性不妊のリスク低減には精索静脈瘤の早期発見と、生活習慣病予防が重要-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!