- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 2022年の米ドル円のヘッジコストに関する留意点-米国の金融政策と金融規制の動向に注視すべき

2022年の米ドル円のヘッジコストに関する留意点-米国の金融政策と金融規制の動向に注視すべき

金融研究部 金融調査室長・年金総合リサーチセンター兼任 福本 勇樹

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――2021年11月末のヘッジコストの状況

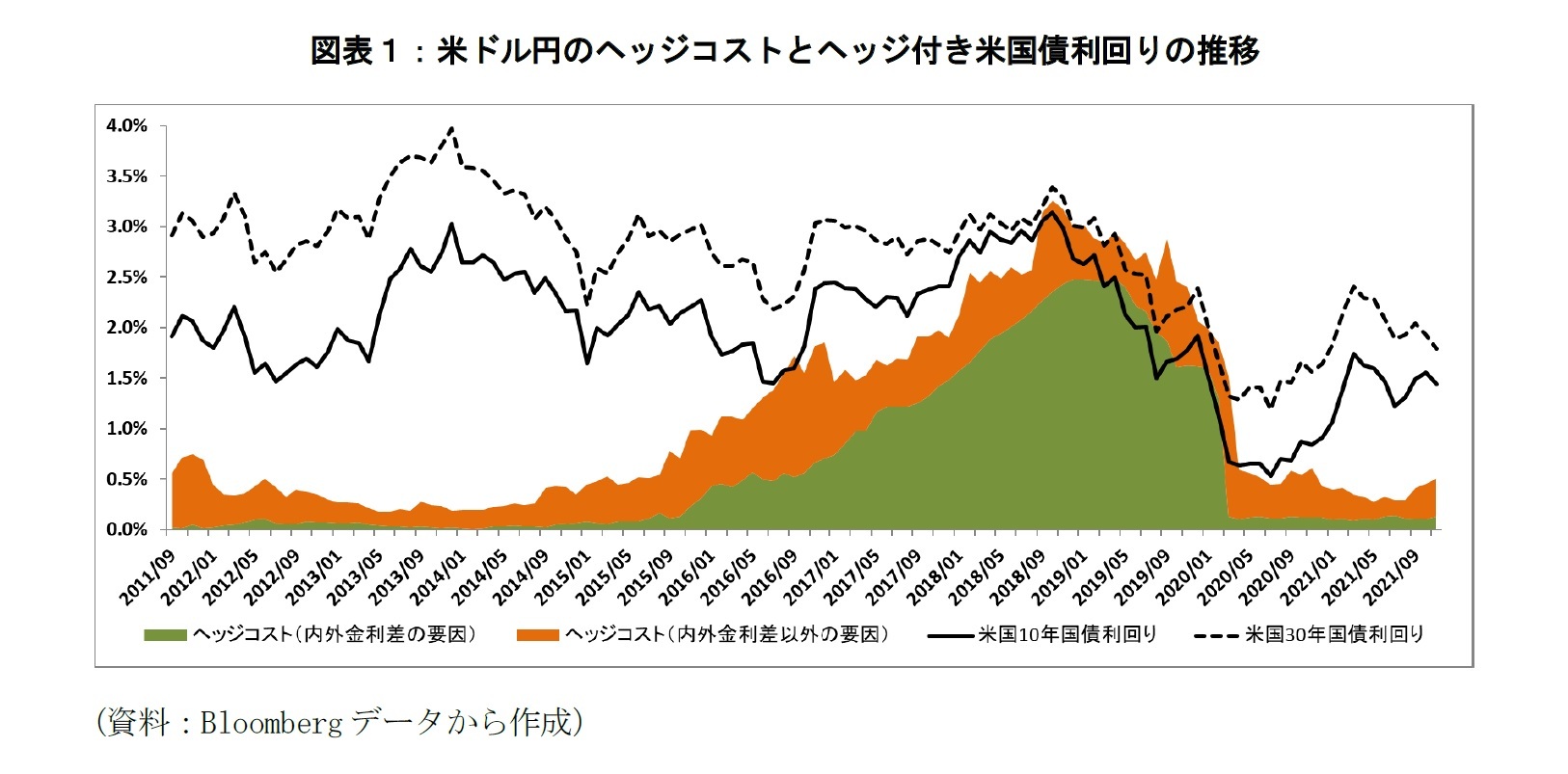

実は、通貨スワップ市場では2021年9月21日にLIBOR廃止に伴う新しい無リスク金利への移行が行われたのだが、ヘッジコストの急上昇などの特段の問題は生じなかったようだ。例年9月末以降、年末に向けた資金繰りに起因して、ヘッジコストが上昇することが多く、昨年も9月末から11月末にかけて、0.40%台から0.60%近辺までヘッジコストが上昇した。執筆時点(2021年12月中旬)のヘッジコストは0.47%と低下傾向に転じており、収束に向かっている。今回のヘッジコストの上昇も年末特有の季節要因とみられる。しかしながら、昨年とは異なり、今後のヘッジコストの状況については、米国の金融政策や金融規制の動向に注視する必要があると考えている。

2――今後の留意点

1 本稿では、内外金利差の要因を米ドルと円のOIS(Overnight Index Swap)の差分としている。

2 ヘッジコストの変動に関する要因分解については「通貨スワップ市場の変動要因について考える-通貨スワップの市場環境が与えるヘッジコストへの影響」(ニッセイ基礎研究所、2016年10月19日)などを参照されたい。

米ドルと円の内外金利差が拡大すると、先物為替レートと直物為替レートの関係から、米ドル円のヘッジコストが上昇する。特に注意すべきなのは米国の利上げの動向である。先述したように新型コロナウイルス感染症拡大以降のヘッジコストの低下のほとんどは内外金利差の縮小で説明できる。インフレ見通しの高まりや失業率見通しの低下から、今後米国は金融緩和の縮小、さらには引き締めの方向に転換することになる。2021年12月のFOMC(米連邦公開市場委員会)では2022年の利上げ回数の中央値を2~3回とした。想定通りに利上げが実施されると、(日本銀行の金融政策に変更がないことが前提になるが、)内外金利差の要因から0.5~0.75%程度のヘッジコストの上昇が生じることになる。

来年以降に想定されているような利上げが実施されるかどうかは、米国のインフレ率や失業率の動向が想定通りに推移していくのかどうかはもちろんのこと、オミクロン株のような変異株出現にうまく対応していけるかどうかなど、新型コロナウイルス感染症に伴う不確実性も考慮する必要がある。

ヘッジコストは内外金利差以外の要因でも変動する。主に異なる通貨の市場間の流動性(需給)の違いで説明することができる。特に、金融当局による金融政策や金融規制の変更は、異なる通貨の市場間の流動性に格差が生じる要因となることが多い。特に2022年は米国の金融政策や金融規制の影響から、内外金利差以外の要因を通じてヘッジコストが上昇する可能性がある。

FRBは新型コロナウイルス感染症への対応のため導入した米ドル資金供給策の規模を徐々に縮小し、11月には米国債と住宅ローン担保証券の買入れを縮小する(テーパリング)と発表した。2021年12月のFOMCでは、テーパリングの終了時期を2022年6月から2022年3月に前倒しした。ただし、テーパリングといっても引き続きFRBのバランスシートは拡大するため、ヘッジコストへの影響は限定的だろう。

金融規制の動向についても注意しておく必要があると考えている。為替スワップ、通貨スワップやレポ取引の活用は、金融機関のバランスシートの拡大につながる。そのため、米国金融機関のバランスシートの拡大の抑制を目的とする補完的レバレッジ比率規制3の影響を受けることになる。FRBは新型コロナウイルスの拡大に際して生じた流動性の不足に対して、一時的に準備預金や米国債を補完的レバレッジ比率の算入対象から除外する対応を行った。この一時的な緩和措置については「今後恒久的な変更について議論を行う」とした上で2021年3月末に終了している。現状の補完的レバレッジ比率規制の下では、米国の金融機関と為替スワップ、通貨スワップやレポ取引でヘッジ取引や資金調達を行うと、規制対応に必要なコストが上乗せされることになる4。

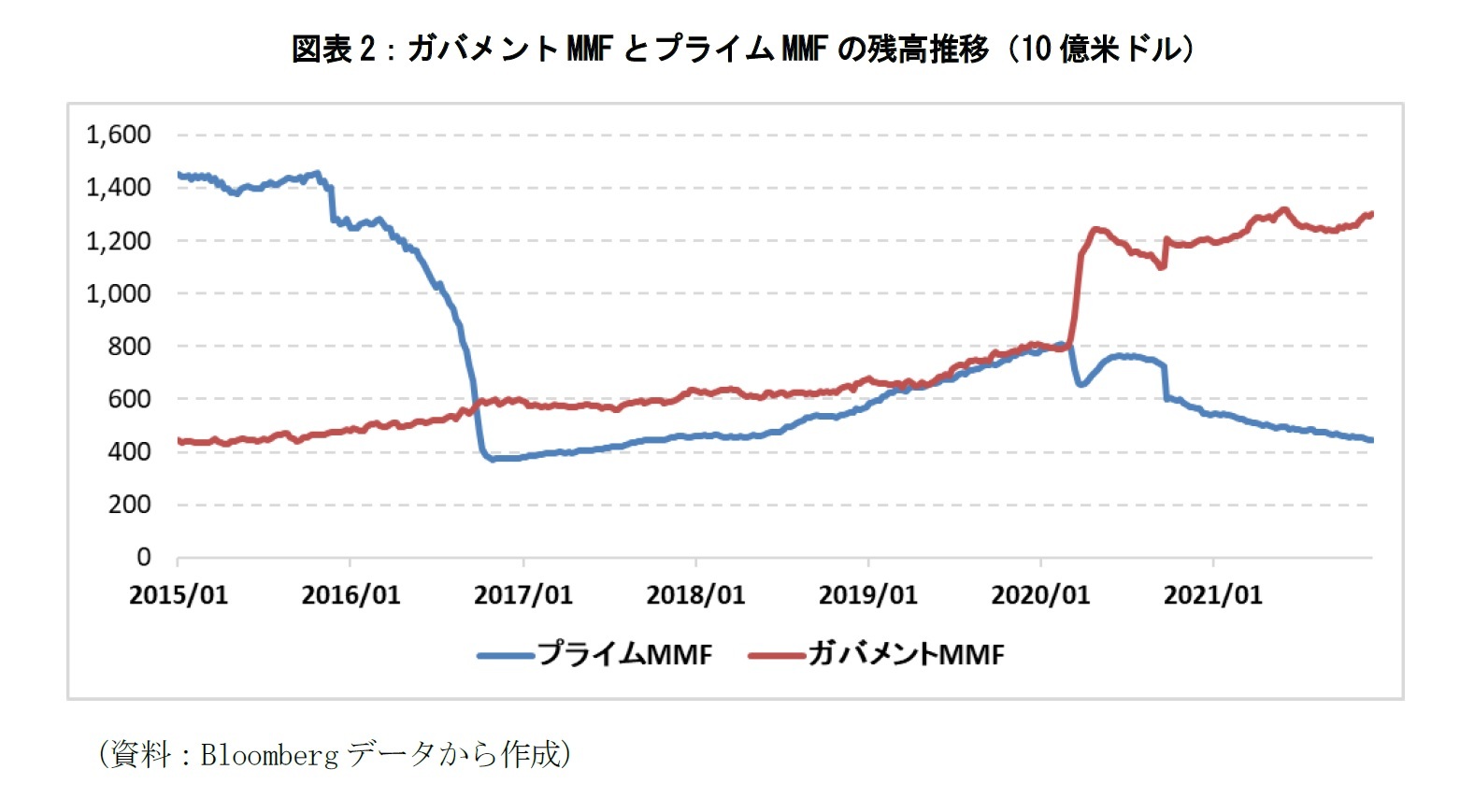

米国のMMF(Money Market Fund)規制の動向にも注意を払いたい。米国には現金や短期国債などで運用するガバメントMMFと米ドルCPや米ドルCDなどで運用するプライムMMFがある。米国外の金融機関にとってプライムMMFは米ドル調達の重要な受け皿になっている。2016年に実施されたMMF規制では、プライムMMFの資金の引き出しに一定の制約が設けられ、機関投資家に対して時価評価を行う(=元本保証ではなくなる)など規制が強化され、残高が急激に減少した(図表2)。新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年3月には、リスク回避行動から投資家による現金等への需要が急増し、ガバメントMMFの残高は増加した一方で、プライムMMFからは資金が流出した。この際、FRBはプライムMMFを担保に資金供給を行うプログラムを導入するなどの対応措置を行った。この時のプライムMMFに生じた残高減少は米ドル調達コストの急上昇をもたらした要因の一つと認識されており、再び同じような事態が発生しないようにMMF規制が強化される方向にある。具体的には、MMFには突如として多額の償還に対応する必要に迫られ、金融市場のストレス下においては資産売却が困難になるという2つの脆弱性があるため、投資家に対する償還コストの転嫁、信用損失の吸収力の向上、閾値効果への対処、一定割合の流動性資産の保持といった政策手段が必要だとしている5。2020年3月以降、プライムMMF残高は減少傾向にある。2016年と同様に規制強化となれば、それに起因してプライムMMFにさらなる残高減少が生じ、米ドルCP・米ドルCDを通じた資金調達コストが上昇することになると予想できる。そうなれば、その他の手段におけるヘッジコストにも波及することになるだろう。

3 米国の補完的レバレッジ比率規制では、大手金融機関に対してTier1資本をエクスポージャーで除した比率を5%以上とすることを求めている。エクスポージャーには準備預金や米国債などのオンバランス項目だけでなくデリバティブやレポ取引等も含まれる。

4 2018年3月に公表されたBIS(国際決済銀行)の報告書によると、日本の金融機関の補完的レバレッジ比率規制への対応策として、デリバティブやレポ取引外の調達手段を活用するだけでなく、米国の金融規制が適用されない欧州の金融機関等との取引を拡大するなどの対応策も実行されている(B Aldasoro, I., Ehlers, T., & Eren, E. (2018). Business models and dollar funding of global banks.)。

5 詳しくは、”Policy proposals to enhance money market fund resilience: Final report”(FRB、2021年10月11日)、” SEC Proposes Amendments to Money Market Fund Rules”(SEC、2021年12月15日)を参照されたい。

以上、内外金利差以外の要因について今後の見通しについて説明してきたが、米国と5中央銀行(欧州、英国、スイス、カナダ、日本)とのスワップ取極(常設)の活用という手段により、主要な通貨間の米ドルの資金調達に対する下支えがあることから、内外金利差以外の要因に起因したヘッジコストの上昇は一定程度抑制されるものと考えている。ただし、FRBと9中央銀行(オーストラリア、ブラジル、デンマーク、韓国、メキシコ、ノルウェー、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデン)とのスワップ取極は常設ではないため、今後、終了する可能性がある点には留意する必要がある6。

6 2021年6月に9中銀との一時的なスワップ取極については2021年12月末まで延長された。

(2021年12月22日「基礎研レター」)

03-3512-1848

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2022年の米ドル円のヘッジコストに関する留意点-米国の金融政策と金融規制の動向に注視すべき】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2022年の米ドル円のヘッジコストに関する留意点-米国の金融政策と金融規制の動向に注視すべきのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!