- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- ふるさと納税:3割5割は関係ない~2019年度は減少したというのは本当か、その理由は?

ふるさと納税:3割5割は関係ない~2019年度は減少したというのは本当か、その理由は?

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――2019年度のふるさと納税額は減少したが、2019年のふるさと納税額は増加した

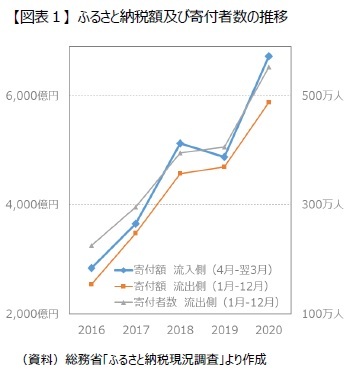

今から1年前の話。返礼品の割合が3割に低下した時期を含む2019年度のふるさと納税額が7年ぶりに減少に転じたと報道された。しかし、暦年ベースの2019年のふるさと納税額は前年より増加している。2019年度のふるさと納税が減少に転じたニュースは、フェイク・ニュースではないし、2019年のふるさと納税額が増加したことも事実である。図表1は、総務省の「ふるさと納税現況調査」の公表データをグラフ化したものである。なぜ、2019年度のふるさと納税額は前年度より減少したのに、2019年のふるさと納税額は前年より僅かに増加したのだろうか(図表1)。

今から1年前の話。返礼品の割合が3割に低下した時期を含む2019年度のふるさと納税額が7年ぶりに減少に転じたと報道された。しかし、暦年ベースの2019年のふるさと納税額は前年より増加している。2019年度のふるさと納税が減少に転じたニュースは、フェイク・ニュースではないし、2019年のふるさと納税額が増加したことも事実である。図表1は、総務省の「ふるさと納税現況調査」の公表データをグラフ化したものである。なぜ、2019年度のふるさと納税額は前年度より減少したのに、2019年のふるさと納税額は前年より僅かに増加したのだろうか(図表1)。2019年度のふるさと納税額は、4月~翌年3月(年度ベース)に自治体が受け取った寄付額であるのに対し、2019年のふるさと納税額は、1月~12月(暦年ベース)に支払った寄付額として納税者が申告した額である。常に、年度ベースのふるさと納税額の方が暦年ベースより多い理由として、寄付したのに税制優遇措置を受け忘れた納税者の存在も考えられるが、単純に集計期間の違いによる影響が大きいと考えられる。ふるさと納税は増加傾向にあるので、集計期間がより新しい年度ベースの方が多くなるのであろう。

2――新制度を理由にふるさと納税をやめた納税者は少ない

2019年の2月・3月限定で泉佐野市が行った「100億円還元閉店キャンペーン」を覚えている人も多いだろう。寄付額の最大20%分のAmazonギフト券が付与され、ギフト券付与の総額が100億円だったので、2か月間で500億(100億円÷20%)相当の寄付受け入れを目指していたことになる。2019年6月から税制上の優遇措置が受けられなくなった4つの自治体が、2018年11月~2019年3月に受け入れた寄付額は合計812億円である。この他、対象期間を制限された43の自治体が受領した不適切な返礼品にかかる寄付額は合計455億円(期間は同じ)で、総計1,267億円にも及ぶ1 。2019年1月~3月に限った寄付額は分からないが、2019年度(2019年4月~2020年3月)の寄付額を前年度より減少させるだけ十分な寄付額であったと考えられる(2019年度の対前年度寄付減少額は252億)。

このように、2019年6月から始まった新制度の影響で2019年度のふるさと納税額が7年ぶりに減少したのは確かだが、「新制度により返礼品の割合が低下したから、ふるさと納税寄付総額が減少に転じた」のではなく、新制度開始前の還元率が高い特定の時期における駆け込み寄付による影響と考えることができる。税制優遇措置を受けた納税者数も減少していないことから(図表1)、新制度により返礼品の割合が低下したとはいえ、返礼品の割合の低下を理由に、ふるさと納税をやめた納税者は少なかったことが分かる。

1 総務省自治税務局「ふるさと納税指定制度における令和元年6月1日以降の指定等について」参照

3――返礼品の割合が減ってもふるさと納税総額は減少しない理由

1|大多数の納税者にとって、返礼品の割合が3割か5割かの違いは問題ではない

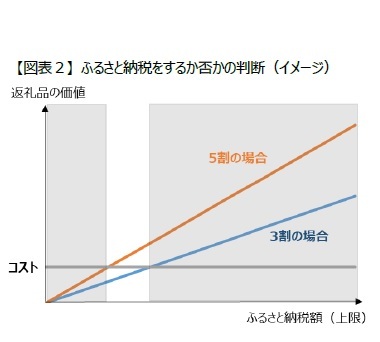

1|大多数の納税者にとって、返礼品の割合が3割か5割かの違いは問題ではないそもそも、返礼品の割合が5割ならふるさと納税をするが3割ならしない納税者は、実は少ないのではないだろうか。図表2は収入や家族構成などによって決まる各納税者のふるさと納税額の上限を横軸、上限までふるさと納税をした場合に受け取れる返礼品の価値を縦軸に、ふるさと納税額と返礼品の価値の関係を示している。「返礼品の価値がふるさと納税に伴うコストを上回ればふるさと納税をするが、下回ればふるさと納税をしない」という単純な経済合理性に基づくモデルを前提に、返礼品の割合が5割から3割に低下することによる影響を考える。寄付額の上限が少ない納税者(図表2の白抜け左側グレイ部分)は5割でも寄付しないし、寄付額の上限が多い納税者(図表2の白抜け右側グレイ部分)は3割でも寄付するので、5割か3割でふるさと納税するかしないかの判断が異なるのは図表2の白抜けしている部分のみである。

ふるさと納税に伴うコストには自己負担額の2千円の他、手続きの手間に見合う心理的な対価等を含むので、コストは納税者によって異なる。面倒くさがり屋で、手続きの手間が惜しいという納税者は、相対的にコストが高くなり、コストが高い(コストを示す線が上がる)と5割か3割でふるさと納税するかしないかの違いが出る範囲(白抜けの範囲)が広がる。しかし、コストが高く、返礼品の割合低下を機にふるさと納税をしなくなった納税差は極少数であろう。まず、ふるさと納税していた納税者は元々面倒をいとわない(コストが低い)納税者が多いと思われる。その上、コストが高いと白抜けの範囲は広がるだけでなく、その範囲も右方向(ふるさと納税額(上限)が高い方向)に移動し、対象となる納税者(ふるさと納税額の上限が高い高額納税者)自体が少なくなる。このモデルに基づくと、返礼品の割合が5割か3割かによってふるさと納税をするかしないかの判断をする納税者はかなり限られるということが分かる。仮にコストを1万2千円(自己負担額2千円+心理的な対価1万円)と設定した場合、判断が異なる領域(横軸)はふるさと納税上限額が2万4千円~4万円の納税者で、これを課税標準額(収入から給与所得控除や基礎控除、配偶者控除などを差し引いた金額)に換算すると、93万円~161万円になる。

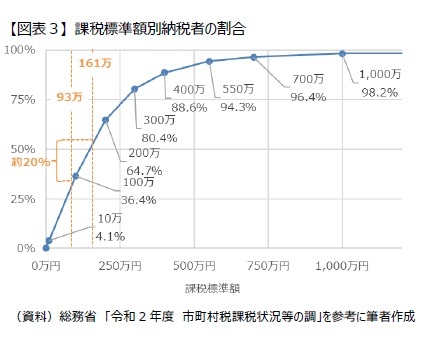

ふるさと納税に伴うコストには自己負担額の2千円の他、手続きの手間に見合う心理的な対価等を含むので、コストは納税者によって異なる。面倒くさがり屋で、手続きの手間が惜しいという納税者は、相対的にコストが高くなり、コストが高い(コストを示す線が上がる)と5割か3割でふるさと納税するかしないかの違いが出る範囲(白抜けの範囲)が広がる。しかし、コストが高く、返礼品の割合低下を機にふるさと納税をしなくなった納税差は極少数であろう。まず、ふるさと納税していた納税者は元々面倒をいとわない(コストが低い)納税者が多いと思われる。その上、コストが高いと白抜けの範囲は広がるだけでなく、その範囲も右方向(ふるさと納税額(上限)が高い方向)に移動し、対象となる納税者(ふるさと納税額の上限が高い高額納税者)自体が少なくなる。このモデルに基づくと、返礼品の割合が5割か3割かによってふるさと納税をするかしないかの判断をする納税者はかなり限られるということが分かる。仮にコストを1万2千円(自己負担額2千円+心理的な対価1万円)と設定した場合、判断が異なる領域(横軸)はふるさと納税上限額が2万4千円~4万円の納税者で、これを課税標準額(収入から給与所得控除や基礎控除、配偶者控除などを差し引いた金額)に換算すると、93万円~161万円になる。総務省 「令和2年度 市町村税課税状況等の調」(以下、課税状況データ)によると、課税標準額100万円以下の納税者が全体に占める割合が36.4%、課税標準額200万円以下の納税者の割合が64.7%である。このデータから、93万円~161万円の納税者が全納税者に占める割合は20% 程度に過ぎないと考えらえれる(図表3)。

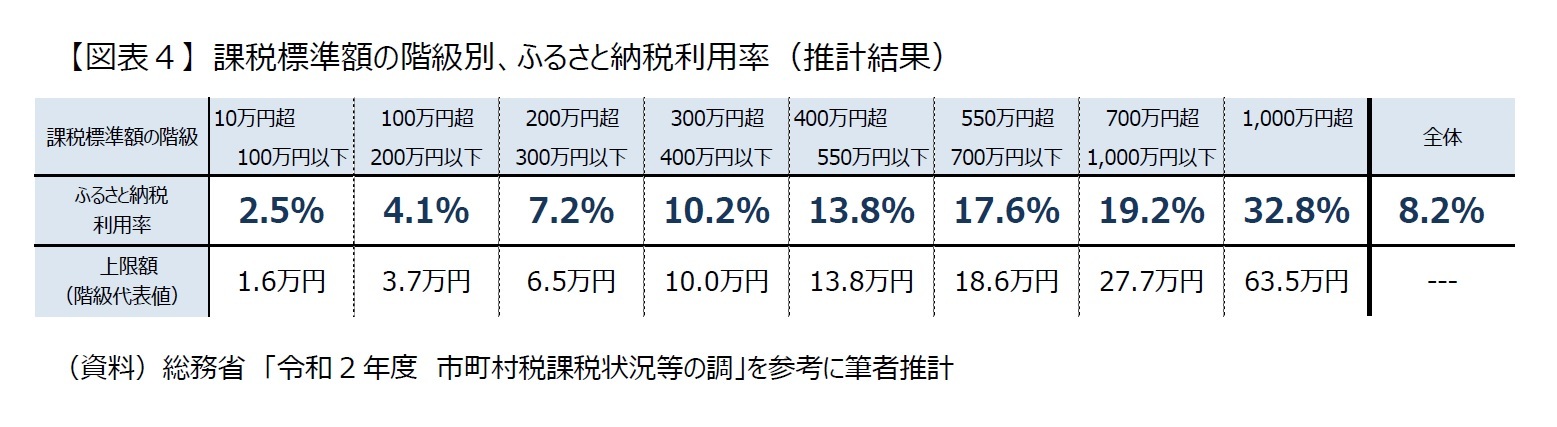

また、ふるさと納税返礼品の経済的メリットは寄付上限が高いほど大きいため、当然、所得が多い納税者ほどふるさと納税制度を利用している納税者の割合が高いと考えられる。そこで、課税状況データを用いて課税標準額の階級別のふるさと納税利用率を推計する。推計にあたり、まず、各階級の一人当たり総合課税額や所得税率を基準に「ふるさと納税上限額の階級代表値(図表4の2列目)」を算出する。次に、各階級の寄付控除額合計(市区町村民税)と所得税率を参考に、所得税や都道府県民税からの控除額も含めた「寄付控除額総計額」を推定する。最後に、「ふるさと納税上限額の階級代表値」と「寄付控除総計額」及び自己負担分等を勘案し、ふるさと納税利用者数を推定し、各階級の納税者数と比較することで、階級別のふるさと納税利用率を推定する。その結果、想定通り、所得が多い階級ほどふるさと納税制度を利用していることが明確に分かる(図表4)。

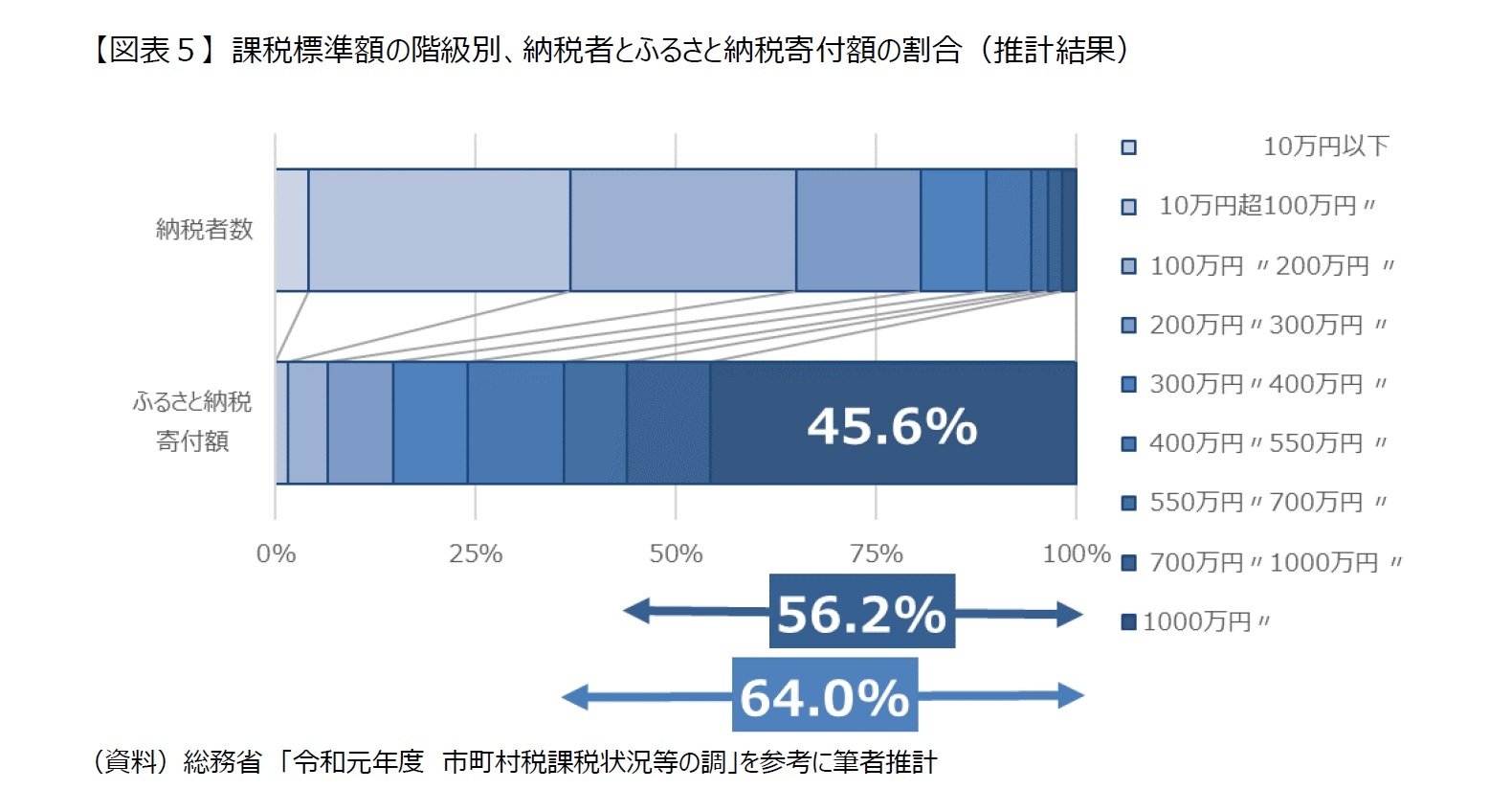

最後に、新制度が開始される前年(2018年)における、ふるさと納税額に占める各課税標準額の階級の納税者からの寄付割合を確認する。住民税は前年の所得に応じて課税されるため、令和元年度の課税状況データを用い、先ほどと同様の考え方に基づき算出した(図表5)。納税者の65%が課税標準額200万円以下だが、ふるさと納税額に占める課税標準額200万円以下の納税者からの寄付の割合は6.5%に留まる。ふるさと納税総額の45.6%が課税標準額1,000万円超の納税者からの寄付、56.2%が課税標準額700万円超の納税者からの寄付、64.0%が課税標準額550万円超の納税者からの寄付である。

以上のように考えると、結論は、ふるさと納税の返礼品割合が5割から3割になっても、ふるさと納税寄付額の大部分を占める寄付者にとって、ふるさと納税が得であることに何ら変わりはなく、ふるさと納税総額にはほとんど影響を与えないということになる。

(2021年09月30日「ニッセイ景況アンケート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ふるさと納税:3割5割は関係ない~2019年度は減少したというのは本当か、その理由は?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ふるさと納税:3割5割は関係ない~2019年度は減少したというのは本当か、その理由は?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!