- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 個人消費 >

- コロナ禍における日本のキャッシュレス化の進展状況

2021年03月18日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

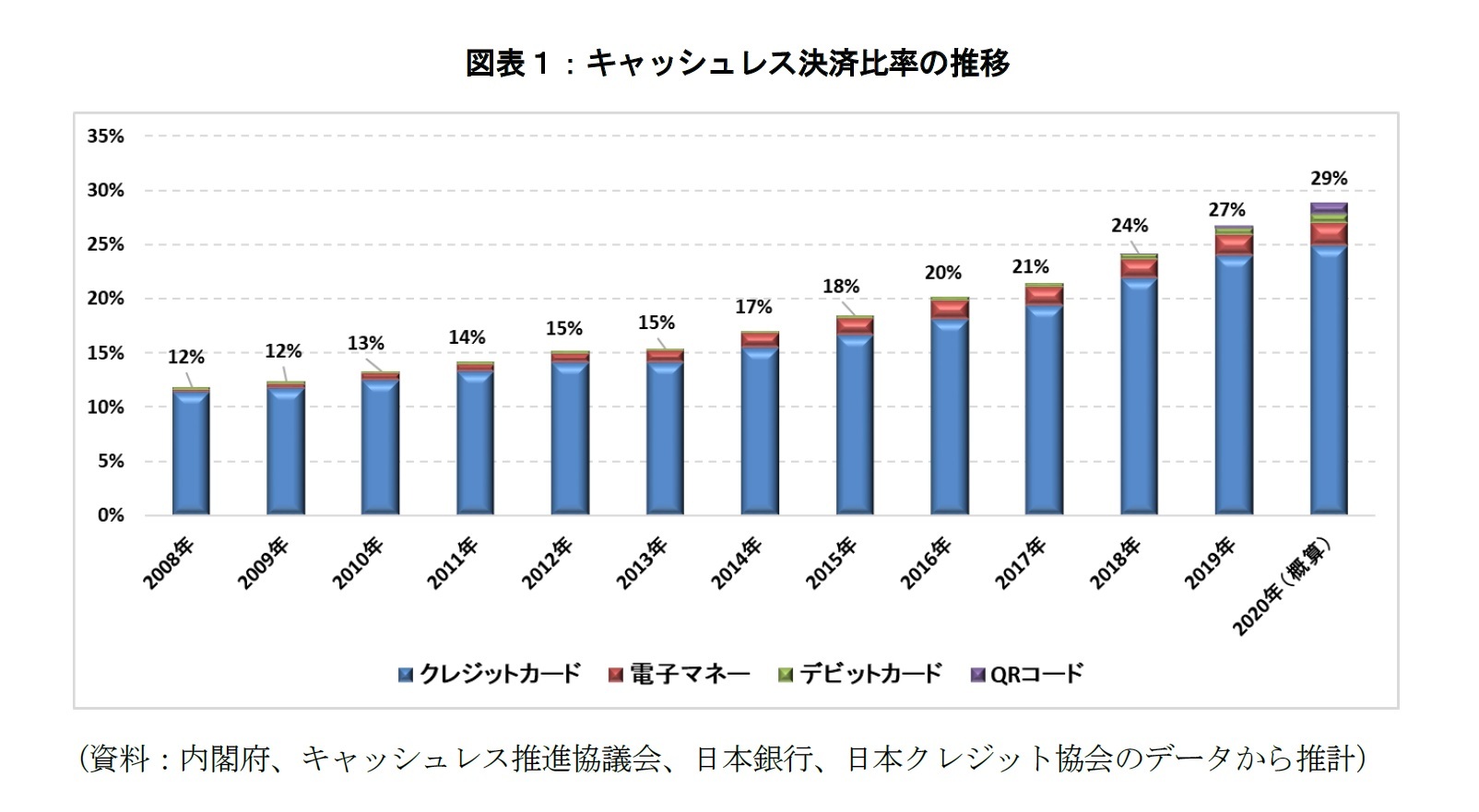

1――キャッシュレス決済比率は29%に

キャッシュレス決済比率は決済額を民間最終消費支出で除して測られる指標である。キャッシュレス決済比率は指数関数的に増加しており、この3年間で2.6%(年率)の上昇となっている。このペースで指数関数的にキャッシュレス決済比率が上昇していくことができれば、2025年に40%のKPIの達成がみえてくる。

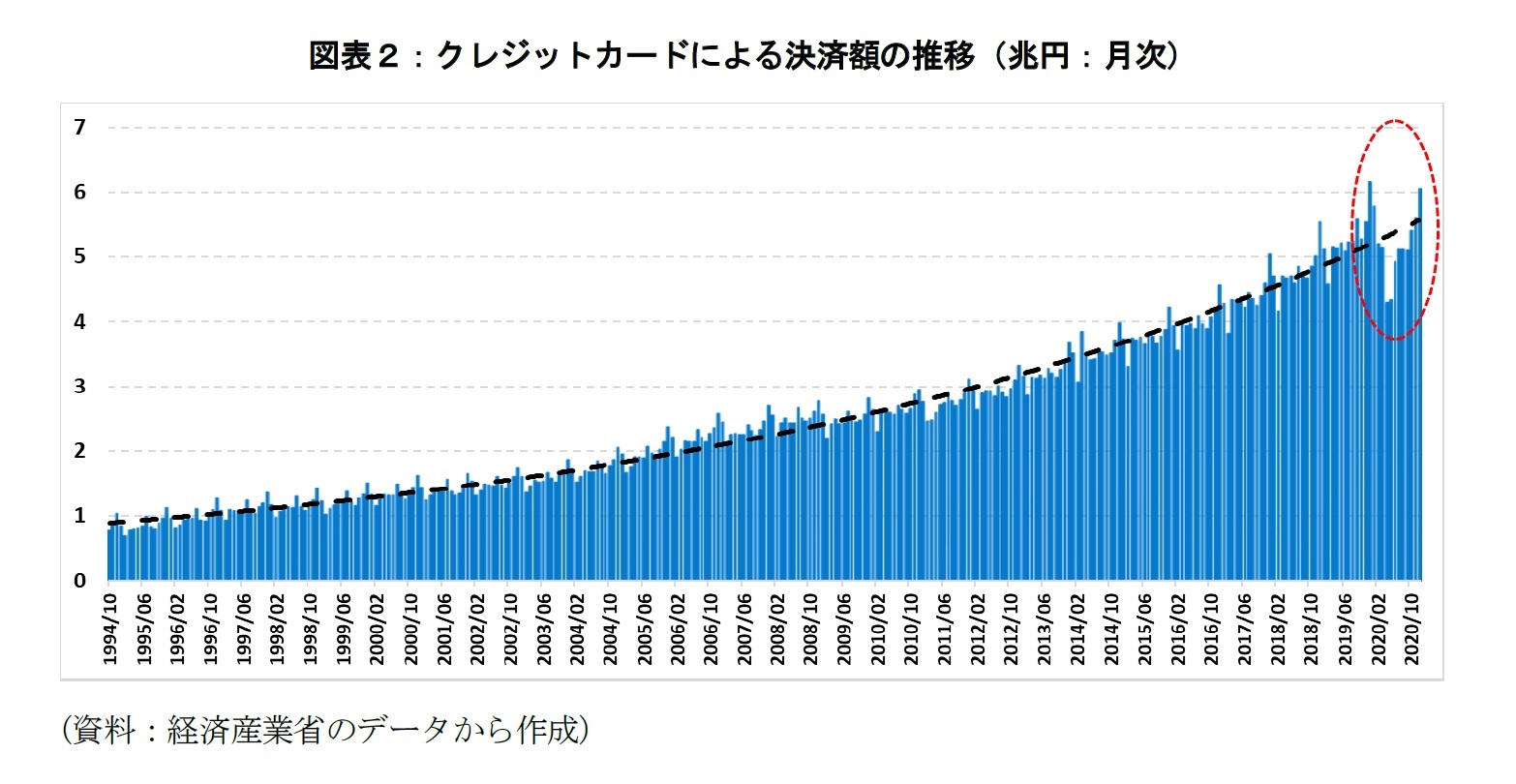

このキャッシュレス決済比率の指数関数的な伸び3をこれまで牽引していたのがクレジットカードである。経済産業省の特定サービス産業動態統計調査4によると、販売信用5におけるカード決済額は中長期で指数関数的に増加してきたことが分かる(図表2)。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大により、緊急事態宣言が発出されるなど外出自粛が呼びかけられた時期を境に、決済額は伸び悩んでいる。

このキャッシュレス決済比率の指数関数的な伸び3をこれまで牽引していたのがクレジットカードである。経済産業省の特定サービス産業動態統計調査4によると、販売信用5におけるカード決済額は中長期で指数関数的に増加してきたことが分かる(図表2)。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大により、緊急事態宣言が発出されるなど外出自粛が呼びかけられた時期を境に、決済額は伸び悩んでいる。

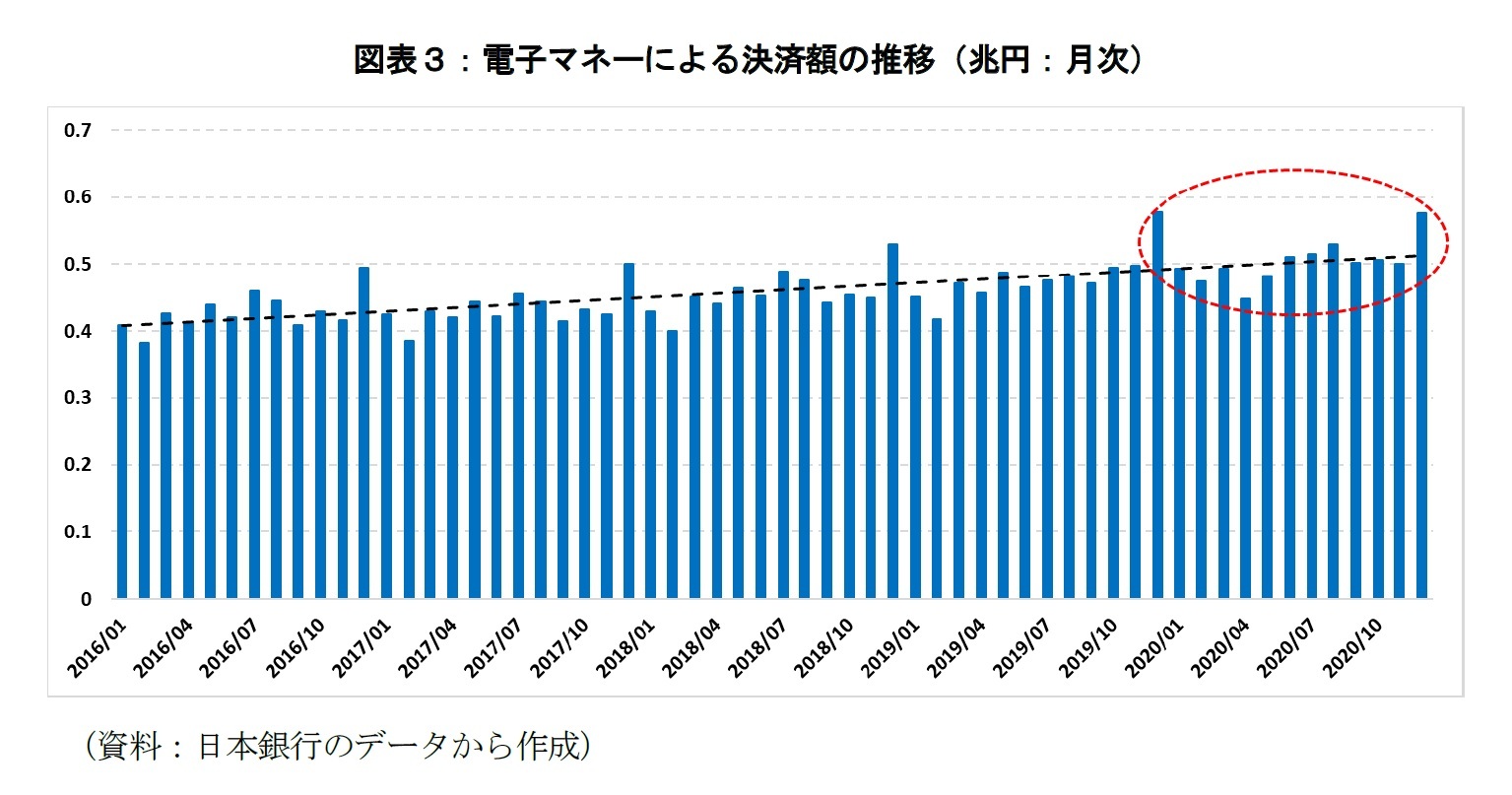

次に電子マネーの利用状況について確認する。前年との比較で決済額は約3,000億円増加し、2020年の民間最終消費支出に対する決済額の割合でみると2.1%となっている。電子マネーはチャージの上限額が数万円程度のサービスが多く、少額決済での利用が中心になっている。新型コロナウイルス感染症の拡大の最中においてもあまり影響を受けず、電子マネーによる決済額は直線的に増加してきたものと見られる(図表3)。

デビットカードも長期的に徐々に利用額は伸びているが、民間最終消費支出に対する決済額の割合でみると、0.8%程度の利用となっている。

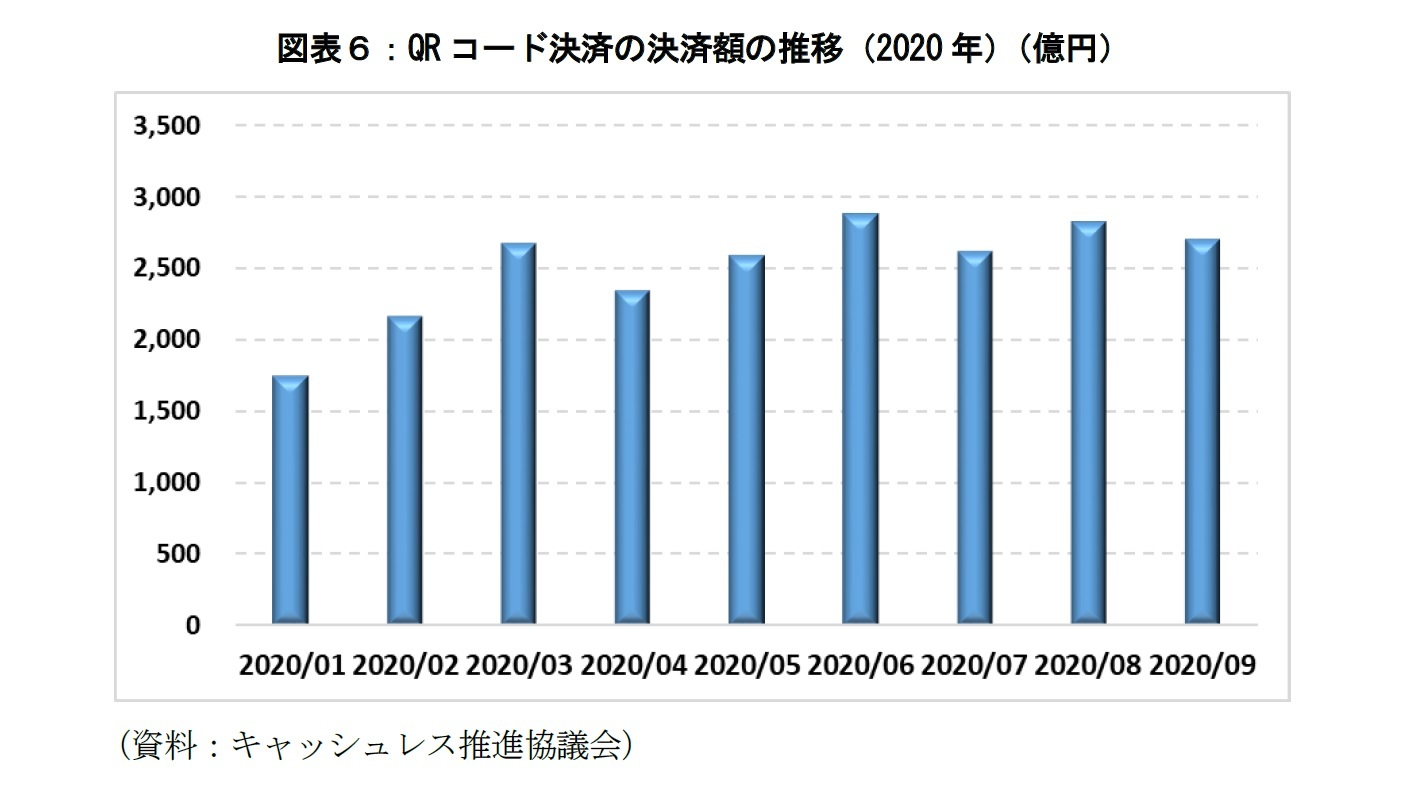

QRコード決済(ただし、クレジットカード・デビットカードからの紐づけ利用・チャージ分を除く、以降、本稿の「QRコード決済」はこれらを差し引いた決済額を指す)は、2019年度の9,600億円から大きく決済額を伸ばしており、公表値のある2020年1月から9月までの累計が2.3兆円となっている。このままの拡大ペースでいくと年間で3兆円前後になるものと予想され、民間最終消費支出に対する決済額の割合でみると1.1%程度に達するものと見られる。

デビットカードも長期的に徐々に利用額は伸びているが、民間最終消費支出に対する決済額の割合でみると、0.8%程度の利用となっている。

QRコード決済(ただし、クレジットカード・デビットカードからの紐づけ利用・チャージ分を除く、以降、本稿の「QRコード決済」はこれらを差し引いた決済額を指す)は、2019年度の9,600億円から大きく決済額を伸ばしており、公表値のある2020年1月から9月までの累計が2.3兆円となっている。このままの拡大ペースでいくと年間で3兆円前後になるものと予想され、民間最終消費支出に対する決済額の割合でみると1.1%程度に達するものと見られる。

1 クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード(ただし、クレジットカード・デビットカードからの紐づけ利用・チャージ分を除く)による決済額を民間最終消費支出で除したものである。

2 執筆時点で2020年度のクレジットカードとQRコードの決済額が未公表のため、推計値を用いている。

3 「指数関数的な伸び」は、増加幅が徐々に拡大する特徴を持つ。

4 キャッシュレス決済比率を計算する際には、クレジットカードによる決済額に日本クレジット協会が公表しているクレジットカードショッピングの信用供与額・信用供与残高のデータを用いるが、まだ2020年度のデータが未公表のため、当該データを活用して推計を行った。しかしながら、経済産業省の特定サービス産業動態統計調査はクレジットカード決済額のすべてを集計しているわけではない点に留意する必要がある。

5 販売信用はクレジットカードによる商品やサービスの購入を指しており、消費者金融(クレジットカードキャッシングや消費者ローン)は含まれない。

2――新型コロナウイルス感染症拡大のキャッシュレス化への影響

1|クレジットカード決済額の停滞

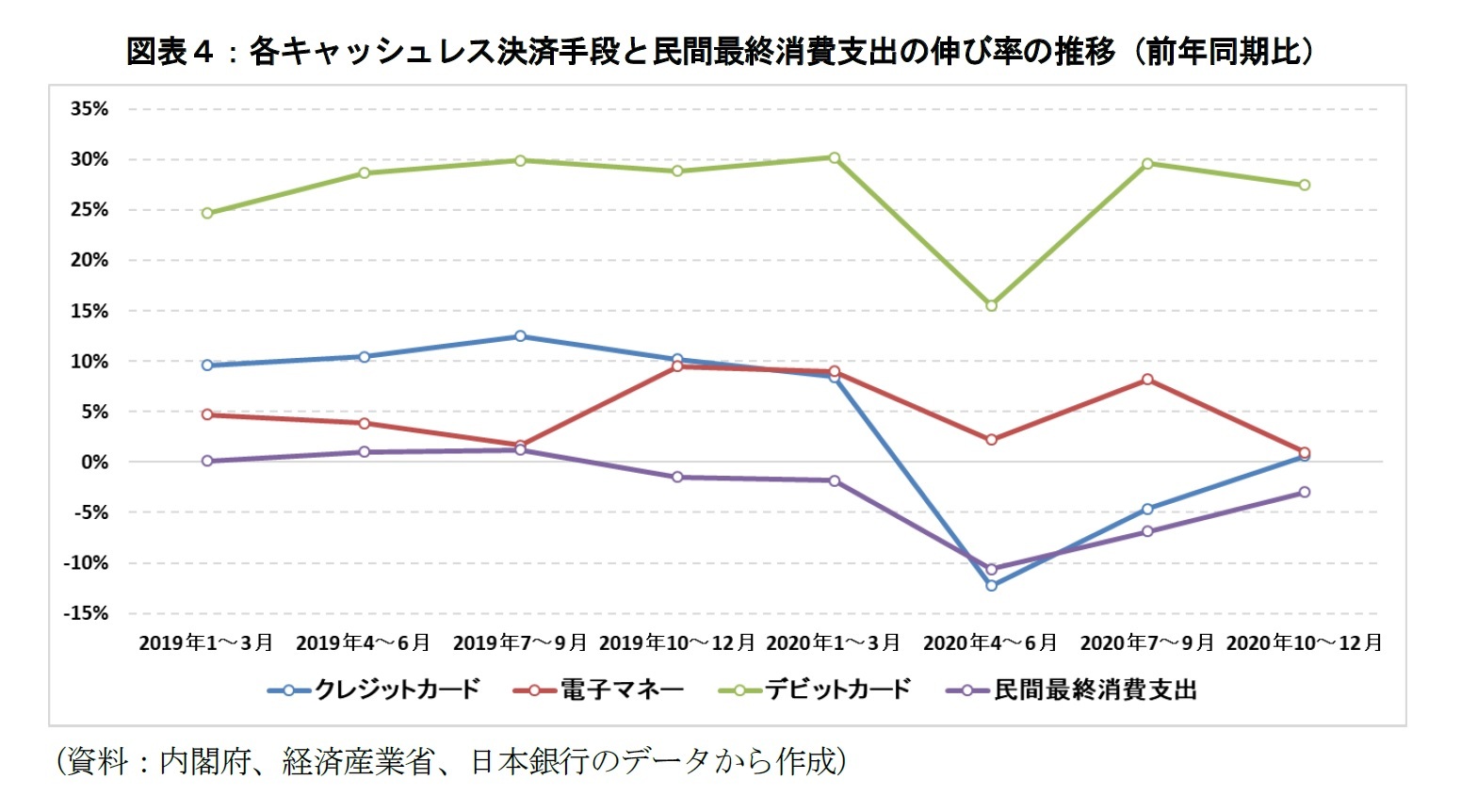

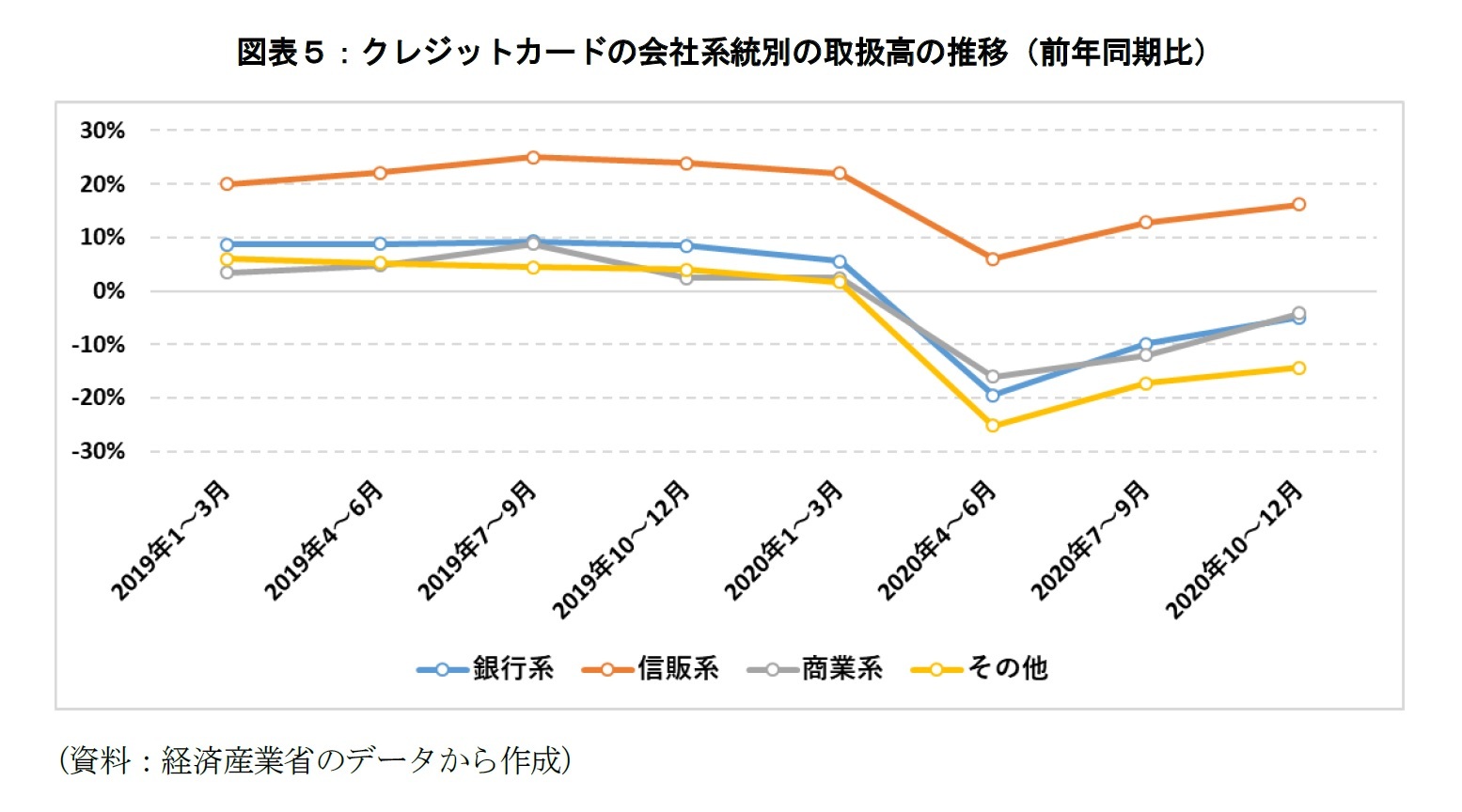

図表4は2019年から2020年までのクレジットカード、電子マネー、デビットカード、民間最終消費支出の各四半期の前年同期比の推移を示したものである。先述したように、新型コロナウイルス感染症拡大に伴って、クレジットカードによる決済額が伸び悩んでいる。2020年1~3月までは政府のポイント還元策もあってクレジットカードの決済額が約10%(前年同期比)の伸びを示していたが、緊急事態宣言が発出された2020年4~6月の決済額は約10%(前年同期比)減少し、民間最終消費支出よりも減少率が大きかったことが分かる。それ以降、クレジットカード決済額の伸び率は前年同期比で同等の水準にまで回復しているが、これまでの指数関数的な伸び率を回復したわけではない。

日本におけるキャッシュレス決済において、その決済額の8~9割をクレジットカードによるものが占めている現状を考えると、特に緊急事態宣言などで消費者の消費行動が制約された2020年4~6月は、キャッシュレス決済比率が低下していた可能性がある。民間最終消費支出が大幅減少するような状況下において、住居費や公共料金などの固定費の支払いで利用される口座振替サービス(口座振替は、キャッシュレス決済比率に算入されない)の影響が無視できなくなり、口座振替よりも変動費の決済手段として使用されることが多いクレジットカードの決済額の減少率の方が大きくなるものと考えられる。

図表4は2019年から2020年までのクレジットカード、電子マネー、デビットカード、民間最終消費支出の各四半期の前年同期比の推移を示したものである。先述したように、新型コロナウイルス感染症拡大に伴って、クレジットカードによる決済額が伸び悩んでいる。2020年1~3月までは政府のポイント還元策もあってクレジットカードの決済額が約10%(前年同期比)の伸びを示していたが、緊急事態宣言が発出された2020年4~6月の決済額は約10%(前年同期比)減少し、民間最終消費支出よりも減少率が大きかったことが分かる。それ以降、クレジットカード決済額の伸び率は前年同期比で同等の水準にまで回復しているが、これまでの指数関数的な伸び率を回復したわけではない。

日本におけるキャッシュレス決済において、その決済額の8~9割をクレジットカードによるものが占めている現状を考えると、特に緊急事態宣言などで消費者の消費行動が制約された2020年4~6月は、キャッシュレス決済比率が低下していた可能性がある。民間最終消費支出が大幅減少するような状況下において、住居費や公共料金などの固定費の支払いで利用される口座振替サービス(口座振替は、キャッシュレス決済比率に算入されない)の影響が無視できなくなり、口座振替よりも変動費の決済手段として使用されることが多いクレジットカードの決済額の減少率の方が大きくなるものと考えられる。

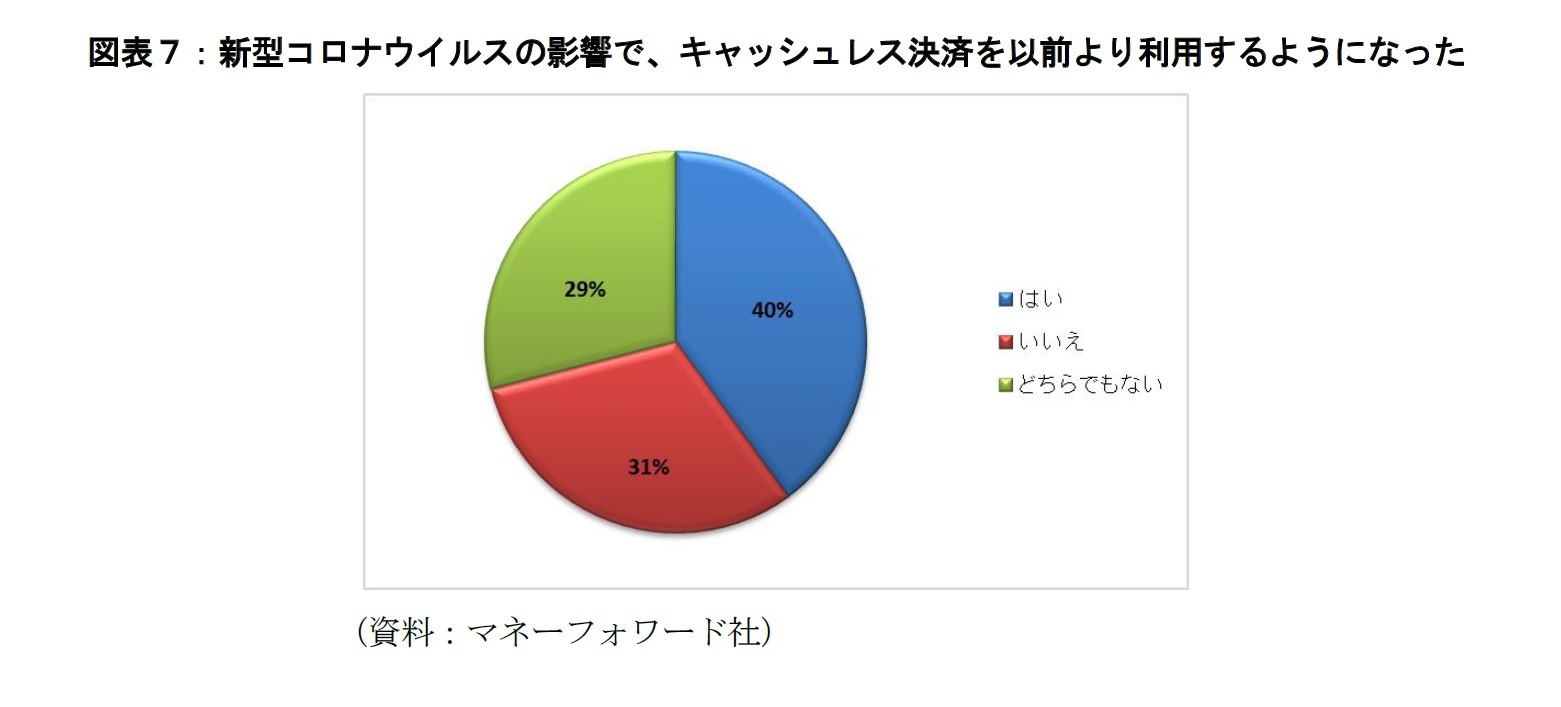

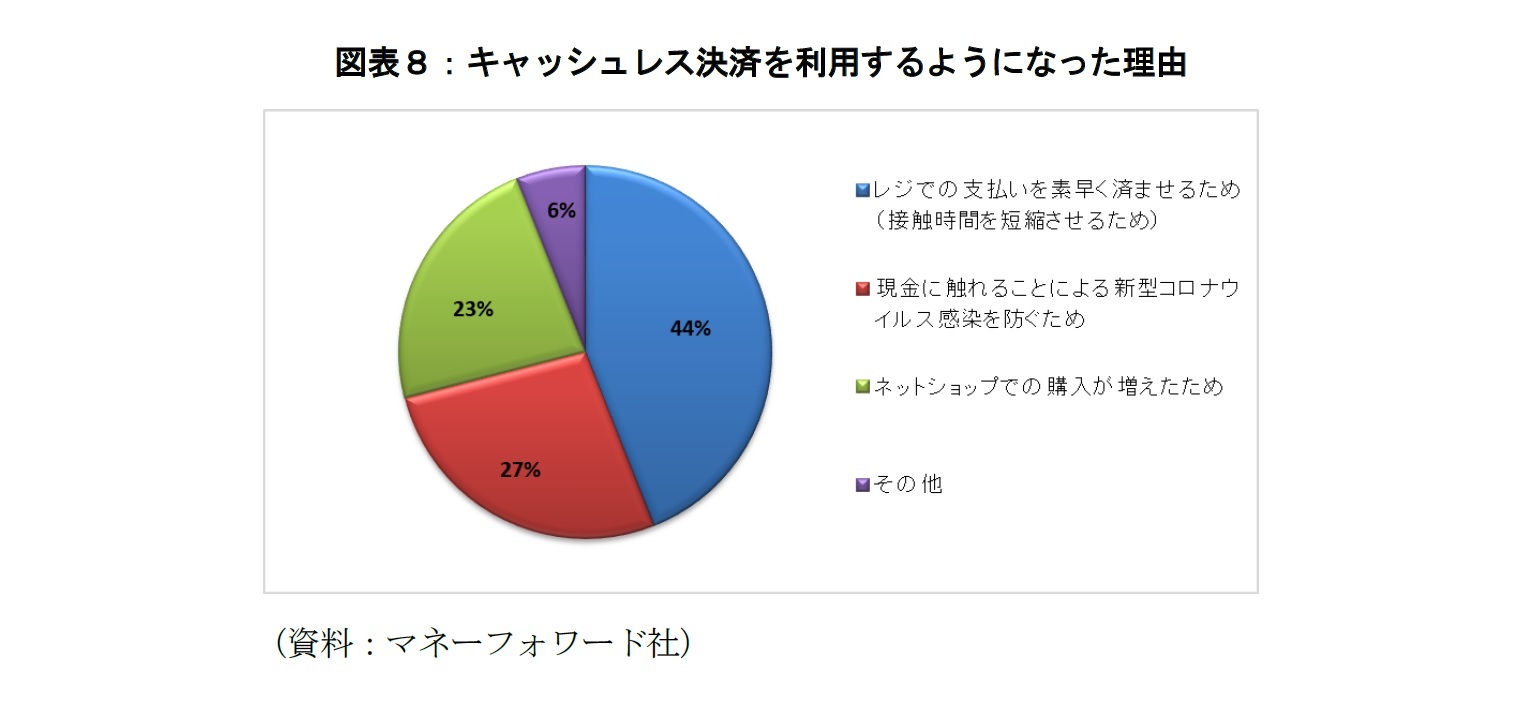

このアンケートから、コロナ禍でクレジットカード以外のキャッシュレス決済手段が伸びた背景として、次の3点が考えられる。まず第一に、決済スピードが速い、または、接触が避けられる決済手段が求められたことである。決済の局面(レジの周辺)では消費者と店舗の従業員との距離が狭くなり、3密を回避して社会的距離(ソーシャルディスタンス)を維持するのが難しくなる。飛沫感染や接触感染に対する懸念から、現金決済や(スライド式や差し込み式の)クレジットカードなど、消費者と店舗の従業員との間で手交を要するような決済手段の利用を避ける動きが広がったものと考えられる。電子マネー等のタッチ型決済は決済スピードが速いという特徴があり、QRコード決済には接触が避けられるという特徴があることから、これらの決済手段の特徴が感染を回避したい消費者や店舗のニーズにマッチした可能性がある。

2つ目に、感染への懸念や外出自粛が呼びかけられたことなどから、現金やATMの利用を回避する消費者が増えた点が挙げられる。大手金融機関を中心にATMの利用が減り、ネットバンキングやモバイルバンキングの利用が増えた6。使い過ぎを懸念するなどの理由で、後払い式のクレジットカードの利用を避けて現金決済を利用していた消費者の中には、ATMから現金を引き出す代わりに、銀行口座から即時に決済額が引き落とされるデビットカードの利用、または、銀行口座やデビットカードから前払い式の電子マネーやQRコード決済へのチャージで対応した人もいたものと考えられる。

最後に単純に単価の高い消費が抑制された可能性がある。先述したマネーフォワード社のアンケートにもあるように、公衆衛生上の懸念からキャッシュレス決済の利用率は伸びているものの、決済額そのものは利用率の伸びほど増加しているわけではない。コロナ禍において、キャッシュレス決済の決済単価が低下したものと見られる。決済額の上限の違いもあって、クレジットカードは主に単価の高い商品やサービスの購入に、それ以外のキャッシュレス決済手段は相対的に単価の低い商品やサービスの購入に使用される傾向にある。そのため、単価の高い消費が抑制されると、クレジットカードの決済額も減少することになる。

また、外出自粛等で消費活動が抑制的になり、単価の低い消費に対してキャッシュレス決済が使用されることが多くなれば、それだけポイントの還元率や汎用性が重視されるようになるのかもしれない。信販系のクレジットカード、電子マネー、QRコード決済は、このような消費者ニーズを満たすという意味で、今後も引き続き選好されるのではないかと思われる。現在の日本のキャッシュレス化の進展状況は、現金からキャッシュレス化に移行する段階と、キャッシュレス決済業者間のサービス競争で消費者を奪い合う構図が組み合わさった状態といえるのではないだろうか。

6 「『コロナが契機に』変わる銀行サービスの顧客接点」(金融財政事情、2020年5月25日号)など

2つ目に、感染への懸念や外出自粛が呼びかけられたことなどから、現金やATMの利用を回避する消費者が増えた点が挙げられる。大手金融機関を中心にATMの利用が減り、ネットバンキングやモバイルバンキングの利用が増えた6。使い過ぎを懸念するなどの理由で、後払い式のクレジットカードの利用を避けて現金決済を利用していた消費者の中には、ATMから現金を引き出す代わりに、銀行口座から即時に決済額が引き落とされるデビットカードの利用、または、銀行口座やデビットカードから前払い式の電子マネーやQRコード決済へのチャージで対応した人もいたものと考えられる。

最後に単純に単価の高い消費が抑制された可能性がある。先述したマネーフォワード社のアンケートにもあるように、公衆衛生上の懸念からキャッシュレス決済の利用率は伸びているものの、決済額そのものは利用率の伸びほど増加しているわけではない。コロナ禍において、キャッシュレス決済の決済単価が低下したものと見られる。決済額の上限の違いもあって、クレジットカードは主に単価の高い商品やサービスの購入に、それ以外のキャッシュレス決済手段は相対的に単価の低い商品やサービスの購入に使用される傾向にある。そのため、単価の高い消費が抑制されると、クレジットカードの決済額も減少することになる。

また、外出自粛等で消費活動が抑制的になり、単価の低い消費に対してキャッシュレス決済が使用されることが多くなれば、それだけポイントの還元率や汎用性が重視されるようになるのかもしれない。信販系のクレジットカード、電子マネー、QRコード決済は、このような消費者ニーズを満たすという意味で、今後も引き続き選好されるのではないかと思われる。現在の日本のキャッシュレス化の進展状況は、現金からキャッシュレス化に移行する段階と、キャッシュレス決済業者間のサービス競争で消費者を奪い合う構図が組み合わさった状態といえるのではないだろうか。

6 「『コロナが契機に』変わる銀行サービスの顧客接点」(金融財政事情、2020年5月25日号)など

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2021年03月18日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

経歴

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍における日本のキャッシュレス化の進展状況】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍における日本のキャッシュレス化の進展状況のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!