- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- はじめての不動産投資(2)-直接還元法の使い方と注意点をおおまかに知ろう

コラム

2020年12月18日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

前回の、『はじめての不動産投資(1)』1では「売却する場合を考えることの大切さ」について述べた。今回は、価格査定をどのようにするのかというイメージを持つために、直接還元法の使い方と注意点を述べたいと思う。

投資用不動産が生み出す「収益性」に着目して不動産の価格を求める手法を収益還元法という。収益還元法は賃貸用不動産と非常に相性が良く、投資の対象となる不動産の多くは、賃貸マンション・店舗・オフィス・ホテルなどの賃貸用不動産であるため、この手法の活躍の場は多い。

収益還元法は、主に直接還元法とDCF法2の二つに分けられ、実務でよく用いられるのは直接還元法である。DCF法はJ-REITの保有物件や大型の不動産などで用いられるが、その際も直接還元法も別に計算して同時に用いることが多く、DCF法のみで価格を求める場合はほとんどない。従って、まずは不動産の評価については直接還元法3の理解に努めることが良いと思う。代表的な直接還元法の式は以下のとおりの案外シンプルなものである。

投資用不動産が生み出す「収益性」に着目して不動産の価格を求める手法を収益還元法という。収益還元法は賃貸用不動産と非常に相性が良く、投資の対象となる不動産の多くは、賃貸マンション・店舗・オフィス・ホテルなどの賃貸用不動産であるため、この手法の活躍の場は多い。

収益還元法は、主に直接還元法とDCF法2の二つに分けられ、実務でよく用いられるのは直接還元法である。DCF法はJ-REITの保有物件や大型の不動産などで用いられるが、その際も直接還元法も別に計算して同時に用いることが多く、DCF法のみで価格を求める場合はほとんどない。従って、まずは不動産の評価については直接還元法3の理解に努めることが良いと思う。代表的な直接還元法の式は以下のとおりの案外シンプルなものである。

まず、どの項目が動けば価格がどう動くかを把握しよう。式を見て分かるように、価格(P)が上昇するのは、純収益(a)が増額(収益が増額または費用が減額)するときか、キャップレート(R)が低下したときである。反対に、価格が下落するのは、純収益(a)が減額(収益が減額または費用が増額)するときか、キャップレート(R)が上昇するときである。

ただし、式がシンプルでも、注意すべきことは多い。収益還元法の利用にあたり、知っておくべき注意点4点を以下に示す。

1)直接還元法で用いる収益と費用は「将来のもの」

収益還元法で用いるのは、「現在の収益と費用」ではなく、「将来の収益と費用」である。将来の収益と費用を予測し、その予測を前提とした価値の合計を求めて不動産価格を試算する。したがって、精度の高い収益と費用を予測することがとても大切である。勿論、「将来の収益と費用」を予測する上で「現在の収益と費用」や過去の実績は非常に重要である。

2)投資用不動産の競争力(長期的に収益を維持できるか)

収益や費用の額を検証する前に、多角的な視点で「不動産に魅力があり、継続的な収益を得られるかどうか」を考える必要がある。また、その不動産に魅力がなく長期的に継続的な収益を維持できなければ、売りたい時に買い主を見つけるのが難しくなってしまう。

不動産の競争力を見極めるためには、その不動産の「建物の築年、設備の状態、流行りの間取り」などの内部要因と、「不動産市況の状態、物件の立地と周辺の施設(駅、学校、スーパー、道路、工場など)、税率などの制度変更」などの外部要因の両面から検証しなければならない。

3)想定する将来の収益と費用の額は妥当か

賃貸用不動産であれば現在の想定する賃料が、近隣の同様な物件と比べて、高すぎないだろうかよく考える必要がある。仮に、現在の賃料が高いと将来に退去があったとして、次の賃貸人が同じ賃料で入居してくれる可能性は低くなる。特に、居住用の新築物件は、一般的に賃料が相場上限であり、時の経過とともに賃料は低下していくのが通例である。従って、数年後の賃料がどうなるかを予測しておく必要がある。

4)キャップレート(R)の率は妥当か

キャップレート(R)は「1年の純収益(a)から価格(P)を求める際に割る率」で、市況、物件の経年、グレード、今後のリスクなど様々な要因で決まる。簡単に言うと一般の投資家が当該不動産に期待する単年度の収益率である。このことは1ぺージ目の式の関係から価格(P)にキャップレート(R)を掛けると1年の純収益(a)になることからも分かる。

キャップレートを求める方法はいろいろあるが、まずは、「実際に売買された対象不動産と似ている条件の不動産」のキャップレートを見つけ、「それよりも『対象物件が良いならキャップレートをマイナス』、『悪いならキャップレートをプラス』する」、と理解しておけばよいだろう。

では、具体的に正しい不動産のキャップレートは何パーセントなのだろうか。例えば、その不動産の建物グレードが高く、主要都市の中心部などの立地が良い場所にあった場合、「代表的な物件」として様々な不動産関係の会社等からキャップレートが公表されている。しかし、市場に存在する数多くの不動産は、必ずしも「代表的な物件」ではなく、それよりもグレードや立地が劣る物件が多数を占める。こうした競争力が劣る物件は「代表的な物件」よりリスクが高い。キャップレートはリスクの高さに応じて高くなるため、競争力が劣る不動産のキャップレートは「代表的な物件」より高くなる。ただし、不動産は個別性が高く、客観的な数値を見つけることは困難であり、ある程度投資家が主観的に決定することになる。

ただし、式がシンプルでも、注意すべきことは多い。収益還元法の利用にあたり、知っておくべき注意点4点を以下に示す。

1)直接還元法で用いる収益と費用は「将来のもの」

収益還元法で用いるのは、「現在の収益と費用」ではなく、「将来の収益と費用」である。将来の収益と費用を予測し、その予測を前提とした価値の合計を求めて不動産価格を試算する。したがって、精度の高い収益と費用を予測することがとても大切である。勿論、「将来の収益と費用」を予測する上で「現在の収益と費用」や過去の実績は非常に重要である。

2)投資用不動産の競争力(長期的に収益を維持できるか)

収益や費用の額を検証する前に、多角的な視点で「不動産に魅力があり、継続的な収益を得られるかどうか」を考える必要がある。また、その不動産に魅力がなく長期的に継続的な収益を維持できなければ、売りたい時に買い主を見つけるのが難しくなってしまう。

不動産の競争力を見極めるためには、その不動産の「建物の築年、設備の状態、流行りの間取り」などの内部要因と、「不動産市況の状態、物件の立地と周辺の施設(駅、学校、スーパー、道路、工場など)、税率などの制度変更」などの外部要因の両面から検証しなければならない。

3)想定する将来の収益と費用の額は妥当か

賃貸用不動産であれば現在の想定する賃料が、近隣の同様な物件と比べて、高すぎないだろうかよく考える必要がある。仮に、現在の賃料が高いと将来に退去があったとして、次の賃貸人が同じ賃料で入居してくれる可能性は低くなる。特に、居住用の新築物件は、一般的に賃料が相場上限であり、時の経過とともに賃料は低下していくのが通例である。従って、数年後の賃料がどうなるかを予測しておく必要がある。

4)キャップレート(R)の率は妥当か

キャップレート(R)は「1年の純収益(a)から価格(P)を求める際に割る率」で、市況、物件の経年、グレード、今後のリスクなど様々な要因で決まる。簡単に言うと一般の投資家が当該不動産に期待する単年度の収益率である。このことは1ぺージ目の式の関係から価格(P)にキャップレート(R)を掛けると1年の純収益(a)になることからも分かる。

キャップレートを求める方法はいろいろあるが、まずは、「実際に売買された対象不動産と似ている条件の不動産」のキャップレートを見つけ、「それよりも『対象物件が良いならキャップレートをマイナス』、『悪いならキャップレートをプラス』する」、と理解しておけばよいだろう。

では、具体的に正しい不動産のキャップレートは何パーセントなのだろうか。例えば、その不動産の建物グレードが高く、主要都市の中心部などの立地が良い場所にあった場合、「代表的な物件」として様々な不動産関係の会社等からキャップレートが公表されている。しかし、市場に存在する数多くの不動産は、必ずしも「代表的な物件」ではなく、それよりもグレードや立地が劣る物件が多数を占める。こうした競争力が劣る物件は「代表的な物件」よりリスクが高い。キャップレートはリスクの高さに応じて高くなるため、競争力が劣る不動産のキャップレートは「代表的な物件」より高くなる。ただし、不動産は個別性が高く、客観的な数値を見つけることは困難であり、ある程度投資家が主観的に決定することになる。

では、次の例題で簡易的に直接還元法を試してみよう。

まず、設問(1)の手順は以下のとおりである。これは単純に計算できる。

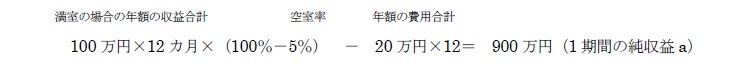

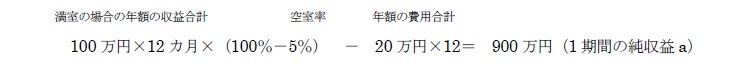

ⅰ)年額の収益合計から年額の費用合計を控除して、純収益aを求める

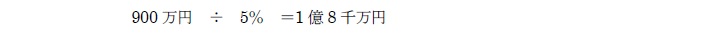

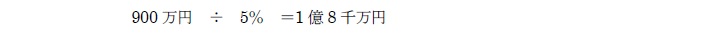

ⅱ)純収益aをキャップレートRで割り、収益価格は1億8千万円と求めることができる。

(1)賃貸用不動産について、売り主から次の資料の提示があったとする。価格はいくらだろうか。

満室の場合の月額賃料合計100万円、空室率5%、月額費用合計20万円

キャップレート 5%(近隣の類似物件と同じ)

(2)(1)で求めた価格は正しいだろうか。

まず、設問(1)の手順は以下のとおりである。これは単純に計算できる。

ⅰ)年額の収益合計から年額の費用合計を控除して、純収益aを求める

ⅱ)純収益aをキャップレートRで割り、収益価格は1億8千万円と求めることができる。

そして、設問(2)の答えは、「求めた価格は正しいとは言い切れない」である。なぜなら、前述の注意点1)~4)を十分に検証できていないからだ。確かに、売り主でなければ知りえない情報は多く、価格の査定においては売り主から得られる資料は必ず必要ではある。しかし、それが全てではない。また、売り主は「その不動産を高く売りたい」ため、少しでも収益性が高く見えるように資料を作るはずである。したがって、不動産の価格を査定する際には、売り主からの資料だけでなく、自分でも資料収集や現地調査を行って必要な資料を集め、「その不動産は客観的に見ていくらなのか」を見つける必要がある。尚、当然のことながら、感覚や相手の言い値で価格を決めるより、計算式を用いてきちんと計算した方がより客観的な価格査定となる。

また、不動産は、売り出される時点において「新築」、「エントランスや外観が美しく整えられている」、「テナントが満室である」など、売り主がより高く売るために必要な費用をかけた後の最高の状態であることのほうが多い。そして、必要なメンテナンス等を何もせずにこのような最高の状態が続くのは、せいぜい数年程度ではないだろうか。

例えば、不動産の購入を検討する際にその不動産の価格を求めるなら、想定する売却までの間に、

「建物劣化などにより、賃料や稼働率はどのくらい下がるのか」、

「賃料や稼働率が下がった後、費用をかければ物件の競争力は回復するか、その費用はいくらか」、

「自分が想定する保有期間を終えるとき、すなわち売却するときはどのくらいの値段になるだろうか」

など、少なくとも「起こる可能性が高い」事象については、価格の査定に反映するとともに、心構えと費用の準備をしておく必要があるだろう。

次回は、「初心者にはお勧めしない不動産」について述べたいと思う。

1 渡邊布味子『はじめての不動産投資(1)-売却する場合のことを考えてから買おう』(ニッセイ基礎研究所、研究員の目、2020年11月20日)

2 直接還元法とは、「一期間の純収益から不動産価格を試算する方法」をいい、DCF法とは「毎年予測される純収益の現在価値と保有期間の満了時点の対象不動産の価格の現在価値の合計から不動産価格を試算する方法」をいう。

3 収益還元法は、旧連載でも扱っており、そちらも参照にされたい。

渡邊布味子『はじめての不動産投資入門(3)~直接還元法について学ぼう~』(ニッセイ基礎研究所、研究員の目、2019年03月29日)

また、不動産は、売り出される時点において「新築」、「エントランスや外観が美しく整えられている」、「テナントが満室である」など、売り主がより高く売るために必要な費用をかけた後の最高の状態であることのほうが多い。そして、必要なメンテナンス等を何もせずにこのような最高の状態が続くのは、せいぜい数年程度ではないだろうか。

例えば、不動産の購入を検討する際にその不動産の価格を求めるなら、想定する売却までの間に、

「建物劣化などにより、賃料や稼働率はどのくらい下がるのか」、

「賃料や稼働率が下がった後、費用をかければ物件の競争力は回復するか、その費用はいくらか」、

「自分が想定する保有期間を終えるとき、すなわち売却するときはどのくらいの値段になるだろうか」

など、少なくとも「起こる可能性が高い」事象については、価格の査定に反映するとともに、心構えと費用の準備をしておく必要があるだろう。

次回は、「初心者にはお勧めしない不動産」について述べたいと思う。

1 渡邊布味子『はじめての不動産投資(1)-売却する場合のことを考えてから買おう』(ニッセイ基礎研究所、研究員の目、2020年11月20日)

2 直接還元法とは、「一期間の純収益から不動産価格を試算する方法」をいい、DCF法とは「毎年予測される純収益の現在価値と保有期間の満了時点の対象不動産の価格の現在価値の合計から不動産価格を試算する方法」をいう。

3 収益還元法は、旧連載でも扱っており、そちらも参照にされたい。

渡邊布味子『はじめての不動産投資入門(3)~直接還元法について学ぼう~』(ニッセイ基礎研究所、研究員の目、2019年03月29日)

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年12月18日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1853

経歴

- 【職歴】

2000年 東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行

2006年 総合不動産会社に入社

2018年5月より現職

・不動産鑑定士

・宅地建物取引士

・不動産証券化協会認定マスター

・日本証券アナリスト協会検定会員

・2022年、2023年 兵庫県都市計画審議会専門委員

渡邊 布味子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(5)~「所有権」の制限:「共有」は原則、共有者全員の同意が必要 | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

| 2025/08/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(4)~「所有権」の制限:「公法上の制限」は公共の福祉のため~ | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/08/12 | 東京オフィス市場は賃料上昇継続。宿泊需要は伸び率が鈍化-不動産クォータリー・レビュー2025年第2四半期 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【はじめての不動産投資(2)-直接還元法の使い方と注意点をおおまかに知ろう】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

はじめての不動産投資(2)-直接還元法の使い方と注意点をおおまかに知ろうのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!